開発協力トピックス5

日本の防災協力と「世界津波の日2017」高校生島サミットin沖縄

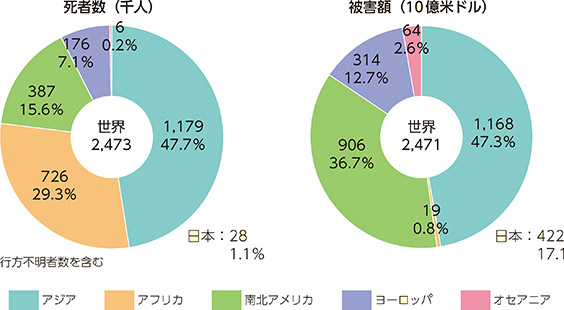

世界では、2005年から2014年までの10年間で、約70万人が自然災害で命を落とし、被災による経済損失は約1兆3,000億ドルに上りました。また、以下のグラフにもあるように、自然災害の死者数、被害額は、日本が位置するアジア地域が世界の約半数を占めています。

自然災害の死者数、被害額

第70回国連総会にて、「世界津波の日」を制定する決議が採択される様子。

2015年12月、第70回国連総会において、人々の津波に対する意識向上と世界中の津波対策の強化を目的として、日本をはじめ世界142か国が共同提案した、11月5日を「世界津波の日」とする決議が全会一致で採択されました。

この「世界津波の日」に制定された11月5日は、日本の「稲むらの火」という逸話に由来しています。江戸時代後期の1854年11月5日、紀伊半島や四国等を震源とする安政(あんせい)南海地震が発生した際、和歌山県の海辺にある広村(ひろむら)(現・和歌山県広川町)を治めていた庄屋の濱口悟稜(はまぐちごりょう)は、伝統的知識から津波が来ることを察知し、自らの稲むらに火をつけ、それを目印に多くの村人を高台に避難させ、命を救いました。彼はその後も、巨額の私財を投じ、4年の歳月をかけて村に堤防を造りました。安政南海地震から92年後に発生した昭和南海地震の際には、その堤防は揺らぐことなく、津波から人々を守ったそうです。

日本は地理的条件等からこれまで各種の自然災害に見舞われてきましたが、それによって蓄積された防災・減災に関する知見を活かし、より強靱(きょうじん)な社会をつくる「より良い復興」の実践や支援など様々な取組を実施し、国際社会をリードしてきました。今後は「世界津波の日」を一つの切り口として、防災の様々な分野で国際協力を一層推進していきます。今回紹介する「世界津波の日 高校生サミット」は、そのような日本の防災協力の大きな柱の一つです。

『世界津波の日』2017 高校生島サミットin沖縄 開会式の様子。

このサミットは、津波の影響を受けやすい国々の高校生を日本に招聘(しょうへい)し、日本の高校生と共に日本の津波の歴史や各国における防災・減災の取組などの学習を通じ、防災の経験と教訓を未来世代である若者に引き継いでいく青少年交流事業です。2016年11月に高知県黒潮町(くろしおちょう)で開催された第1回「世界津波の日」高校生サミットに続き、2017年11月7日、8日に沖縄県宜野湾(ぎのわん)市で、第2回となる「『世界津波の日』2017 高校生島サミットin沖縄」(主催:沖縄県、沖縄県教育委員会)を開催し、島嶼(とうしょ)国を中心に、日本を含む26か国の高校生が参加しました。日本で唯一の島嶼県であり、1771年に世界でも最大級とされる「明和(めいわ)の大津波」で甚大な被害を受け、現在でも県内各地に津波石が残る沖縄県に、同じような自然環境を有する島嶼国の高校生が集まりました。外務省は、高校生サミットに参加する海外高校生の招聘を担当しました。

サミット前日には、海外の高校生が宮古島・石垣島を訪問し、防災センターや津波石などの視察、県内の地元高校生との交流も行われました。

サミットでは、26か国の合計255名の高校生たちが、全体テーマ「“みんなを守りたい”津波の脅威を知り、備え、いま自分ができること。~万国津梁(ばんこくしんりょう)の島から発信する“ゆいまーる”の心~」の下、国籍を超えて、防災・減災に関する活発な議論を行いました。(“ゆいまーる”とは“助け合い”の心を表現した沖縄の言葉です。)サミットの成果物として、防災・減災に関する具体的なアクションプランをまとめた「若き津波防災大使ノート」を発表し、高校生たちは、“ゆいまーる”の心を持ち、それぞれの地域で防災リーダーとして取り組んでいく決意を表明しました。

高校生サミットを通じ、各国の高校生が津波をはじめとする自然災害の脅威や防災・減災の取組を学び、理解を深めることができたことは非常に有意義でした。このサミットに参加した高校生が将来、地震・津波の被害を最小化し、防災・減災分野において主導的な役割を担うリーダーとして活躍することを大いに期待しています。日本は、そのような若い防災リーダーの育成に尽力し、一人でも多くの尊い命を災害から守るために、引き続き防災分野での国際社会に貢献していきます。