匠の技術、世界へ 5

未電化農山村に水力と太陽光のハイブリット発電システムを

~電化で、マラウイの人々の生活向上に貢献~

アフリカ南東部の内陸国で人口1,800万人(2016年世界銀行調べ)のマラウイは、アフリカの最貧国の一つです。人口の約8割が暮らす地方部の電化率はわずか1%未満で、農山村では夜間の灯りさえも満足に得られない生活をしています。

マラウイ政府は、国家政策の柱の一つとして、水力による電源開発と地方電化に力を入れていますが、厳しい国家財政の中、多額の費用をかけて送電施設を未電化農山村まで延ばしていく見込みは立っていません。また、水源豊かな丘陵地帯・山地を活かした小水力発電※1など、再生可能エネルギーを活用した小規模な電源開発も推進していますが、財源もさることながら技術やシステムの設計水準が低く、小規模発電・売電ビジネスの運用経験も不足しており、持続的な村落電化の動きには結びついていません。

マラウイの農村電化をめぐる、こうした状況に着目し、山梨県南アルプス市に本社を置く株式会社日建は、2016年3月、JICAの中小企業海外展開支援事業の案件化調査に応募し(7月に採択)、同年12月から約1年間、提案製品である「蓄電式マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電システム」のマラウイ農山村への現地適合性、運用可能性や課題、未電化農山村でのニーズ等につき調査をしました。

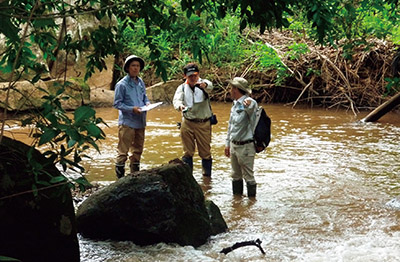

未電化地域の農山村で聞き取り調査を行う様子。(写真提供:(株)日建)

同社は、首都リロングウェから北に340km離れた北部州カタベイ県の山岳地帯に点在している未電化農山村(1集落100世帯規模)10か所を訪れ、設置候補地の水流や周辺の環境調査、住民へのニーズ調査を行いました。この結果、対象の農山村では、既に自動車やバイクのバッテリーを利用して、明かりを灯したり、携帯電話の充電やラジオの電源として使ったりしていることが分かりました。しかし、農山村には充電施設がなく、住民たちは都市部の充電所まで一日がかりで出かけなければならない問題があることも明らかになりました。

小水力発電ができる場所を探索する(株)日建の関係者(右端が雨宮さん)。(写真提供:(株)日建)

これらの調査結果から、代表取締役の雨宮誠(あめみやまこと)さんは「集落の中心部に、『充電ステーション』を設置し、運営することで、住民の電力へのアクセス機会を提供することができ、村落の生活水準や教育環境の向上につながっていくという仮説が間違っていなかったことを検証できました」と振り返ります。

「充電ステーション」システムによる発電・充電サービス事業は、マラウイのエネルギー局やカタベイ県地方開発局職員、そして地域住民などから構成される「村落電化委員会」を通じて運営する計画です。なお、充電サービスは無料ではなく有料を前提としています。その理由は、電化の恩恵を受ける住民が持続的にシステムを運用していくためには、電化委員会が充電料金を管理し、将来的にシステムのメンテナンス費用などに充てる資金運用モデルの構築が不可欠と考えられたからです。

システムの導入プロジェクトには、明かりを灯すといった目的以外にも大切なテーマがあります。雨宮さんは「電化を足掛かりに、より豊かなコミュニティづくりを推進していくことです。電気が通ることをきっかけに村人の意識が変わっていくことが大切です」といいます。「現在、この地域に暮らす人たちは電気に十分にアクセスできないため、携帯電話やラジオなどを通じた情報にアクセスする機会が著しく制限されています。しかし、普段からリアルタイムの情報にアクセスできれば、たとえば作物を売るときの適正卸売価格を調べるなど、生活水準の向上に直結する重要なことです。電気を活用してどうやって生活を変えていくか、自主的に考えていけるようになることが狙いです。」

さらに大切なのは、その後だと雨宮さんは力を込めて語ります。「マラウイ人自身の手によって未電化地域の電化に向けた波を拡げていってほしい。電化により満面の笑みを浮かべている『アフリカの温かい心』を持ったマラウイ人たちの姿を全国津々浦々に連鎖させていってほしい。そのきっかけを私たちは、技術とビジネスモデルの提供を通じてつくっていく役割を担いたい」と話します。

高品質な日本製品とアフターサービスが、マラウイをはじめとする南部アフリカ諸国へ浸透していくための足掛かりをつくることができれば、これからアフリカ大陸へ進出しようとする日本の中小企業の動きに弾みをつけることになると、雨宮さんの期待がふくらみます。

※1 小水力発電の多くは、ダムのような大規模な構造物を必要とせず、河川の自然の流れで水車を回し発電する点が特長の一つ。