第3節 効果的で適正な実施に向けた取組

日本の長年にわたるODAは、開発途上国の開発、成長に様々な形で貢献してきただけではありません。ODAは、日本と開発途上国との間の友情と信頼の確かな絆(きずな)を築くとともに、日本の国際社会における地位の向上に、ひいては日本自身の平和と繁栄をより確かなものとすることに大いに役立ってきましたが、課題や困難に直面したこともありました。ODA事業に際して、不正が行われたことや、不測の事態によって十分な援助効果が上げられなかったり、遅れが生じたりしたこともあります。また、環境や地元コミュニティに予期せぬ影響が出たり、累積債務問題が生じたりしたこともあります。さらに、日本政府は、日本の顔が見えにくい、援助目的が達成されていないといったご意見をいただくこともあります。

日本政府としては、こうした経験を一つひとつ無駄にせず、将来への教訓とすべく、評価の仕組みを整え、透明性の向上に努め、市民社会を含む幅広い関係者の方々との対話を行うといった努力を続けてきました。そうして、日本のODAが、効果的で無駄のない方法で、開発途上国の人々に真の豊かさをもたらすよう、しっかりとした環境社会配慮の基準や、不正を防ぐ仕組み、受入国側との丁寧な対話と調整、また、きめ細かい事業の維持管理やフォローアップのプロセスを整えてきました。今後ともより効果的で適正な開発協力の実施に向けて、日本政府はこのような努力を不断に続けていくことが求められています。

1 効果的・効率的な開発協力の実施

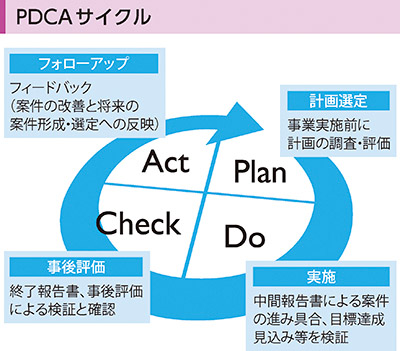

日本政府は、限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう、効果的・効率的な開発協力の推進に努めています。そのため、政府・実施機関の一体性および様々な関係主体との連携強化に努めること、PDCAサイクル(案件形成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、フォローアップ活動(Act))の強化に努めること、さらには、日本の持つ強みを活かした協力を行うこと等に努めています。

(1)開発協力の実施体制の強化

ア.政府の体制

ブルキナファソの首都ワガドゥグの小学校において、子どもの視点に立った授業研究会を行う青年海外協力隊員(小学校教諭)の市川さん。(写真:占部未来)

外務省の国際協力局は、ODAを含む開発協力にかかわる政策を総合的に企画・立案するとともに、政府全体の政策を調整する中心的な役割を担っています。有償資金協力、無償資金協力、技術協力の三つの援助手法を一体的に活用した支援や、二国間協力と多国間協力(国際機関を通じた協力)の連携を図り、効果的なODAの実施に取り組んでいます。また、外務省は、関係府省庁の間で情報の共有や意見交換を行うとともに、関係府省庁の知識と経験を政策に反映しています。関係府省庁間の連携強化の取組の一つとして、経協インフラ戦略会議があります。これは、海外経済協力に関する重要事項を審議し、戦略的・効率的な実施を図るため、内閣官房長官の下に置かれた会議で、副総理兼財務大臣、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等がメンバーとなっています。開発協力の効果的・効率的推進のため、日本政府は様々なテーマについて議論を行い、政府一体となった開発協力の推進に努めています。

イ.在外機能の強化

開発途上国政府との政策の協議を強化するため、外務省は原則としてすべてのODA対象国について、在外公館(海外の日本大使館)やJICAの現地事務所などで構成される「現地ODAタスクフォース」を設置しています。注1タスクフォースは、開発途上国の援助需要を把握した上で、国別開発協力方針や事業展開計画などのODA政策を決めるプロセスにも参加します。また、タスクフォースは、開発途上国政府との政策に関する協議を行います。さらに、タスクフォースは他の援助国や国際機関と連携しながら、援助手法の面での連携や見直しに関する提言を行い、援助対象となる候補案件の検討・選定などを行っています。

また、貧困削減戦略文書(PRSP)*に代表される当該国の開発戦略やセクタープログラム(総合事業計画)等の策定や見直しの動きなどに合わせて、開発途上国における援助協調*が各地で本格化している状況に対応し、日本は2006年度から特定の在外公館に経済協力調整員を配置し、援助協調にかかわる情報の収集・調査を行っているほか、他国に対し、日本の政策に関する情報を発信したり、提言を現場にて行ったりする体制をとっています。

- *貧困削減戦略文書

(PRSP:Poverty Reduction Strategy Paper) - 世界銀行・国際通貨基金(IMF)により、1999年に導入された、重債務貧困国(巨額の借金を抱えている貧困国)が、債務削減を受けるための条件となる文書。債務削減によって返済せずに済んだ資金を、貧困削減の対応策に支出するために、教育、保健、食料安全保障などの分野で、3か年ごとに目標を設定する経済社会開発のための実行計画書。文書は開発途上国政府のオーナーシップ(主体的な取組)の下、援助国やNGO、研究機関、民間部門の代表などの意見も取り入れて作成される。

- *援助協調

- 援助の効果を増大させるために、複数のドナー国が情報共有を行い、援助の戦略策定やプロジェクト計画・実施などにおいて協力を行うこと。従来の援助協調は、案件ごとのドナー間の連携・調整に重点が置かれていたが、近年は、被援助国の開発政策に沿って、ドナーが共通の戦略や手続きで支援を行う総合的な援助協調が、サブサハラ・アフリカを中心に、世界各国で進められるようになっている。

(2)戦略性の強化のための取組

戦略性の強化のために、外務省は、PDCAサイクルの強化に努めるとともに、それぞれの段階において、戦略性の強化のための意識を持つことが重要としています。政策立案に際しては、開発協力が外交政策の最も重要な手段の一つであることを十分に認識しつつ、開発途上国をはじめとする国際社会の状況、開発途上国自身の開発政策や開発計画および支援対象となる国や課題の日本にとっての戦略的重要性を十分踏まえた開発協力方針の策定・目標設定を行っています。開発協力の実施において、日本政府は、ODAとODA以外の資金・協力との連携強化や、無償資金協力、有償資金協力、技術協力を有機的に組み合わせること、諸制度の改善、柔軟な運用等に努めています。さらに、日本政府は、協力の効果・効率性の向上に加え、国民への説明責任を果たす観点からも、政策や事業レベルでの評価をしっかりと行い、評価結果を政策決定過程や事業実施に適切にフィードバックする努力を行っています。

ア.開発途上国との協議

より効果的な開発支援を実行するため、日本は開発途上国と密接に政策協議を行い、互いの認識や理解を共有する取組を進めています。日本は、その国のオーナーシップ(主体的取組)を通じた発展を促す支援をするという観点からODAを実施しており、開発途上国からの要請を重視する一方、要請を受ける前の段階で相手国の政府関係者と政策協議を実施することで、相手国の開発政策や援助の需要を十分に理解し、日本のODA政策との協調を図っています。

イ.プログラム・アプローチ

プログラム・アプローチとは、被援助国との協議等を通じて特定の開発課題の解決に向けた目標(プログラム目標)を設定した上で、その目標達成に必要な具体的なODA案件(プロジェクト)を導き出していくアプローチのことです。

たとえば、特定地域の妊産婦死亡率を減らすという「目標」のために、無償資金協力による病院の建設や、技術協力による助産師の育成といった「具体的なプロジェクト」を導き出すケースが考えられます。現在、外務省は試験的な取組を進めており、その経験と成果を活かして、プログラム・アプローチの強化に取り組んでいきます。

ウ.国別開発協力方針

「国別開発協力方針」は、被援助国の政治・経済・社会情勢を踏まえ、相手国の開発計画、開発上の課題等を総合的に考え合わせて策定する日本のODAの方針です。国別開発方針は、その国への開発協力のねらいや基本方針・重点分野等を簡潔にまとめ、「選択と集中」による開発協力の方向性の明確化を図っています。国別開発方針は原則としてすべてのODA対象国について策定することとしており、外務省は2017年10月時点で122か国の国別開発協力方針(旧称「国別援助方針」)を策定しました。

エ.開発協力適正会議

ODA事業の妥当性を確認するとともに、ODAの質と透明性の向上を図ることを目的に、外務省は、関係分野に知識・経験を有する独立した委員と意見交換を行う開発協力適正会議を開催しています。2011年から開催されている開発協力適正会議は、PDCAサイクルの中核としての役割を果たしています。この会議は、無償資金協力、有償資金協力および技術協力の新規案件形成のための調査実施に先立ち、ODA関連分野に知見を有する外部有識者と外務省・JICAの担当部署との間で調査内容などについて意見交換を行い、過去の経験や外部有識者の視点を新規案件に反映することを通じて、ODA事業のより一層の効果的な実施と透明性の向上を図ることを目的としています。

オ.評価の充実

これまで日本は、ODA事業の透明性向上を徹底し、その説明責任の向上を図るため、①PDCAサイクルの強化、②プログラム・アプローチの強化、③「見える化」の徹底を進めてきました。

PDCAサイクルの強化について、日本は、①すべての被援助国における国別開発協力方針の策定、②開発協力適正会議の開催、③個別案件ごとの指標の設定、④評価体制の強化といった取組を進めています。

2016年5月の自民党外交部会「国際機関の評価に関するプロジェクト・チーム」による提言、同年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2016(閣議決定)」および同年12月の自民党行政改革推進本部行政事業レビューチームによる提言等を踏まえ、外務省は、政策部局から独立した部署としてより客観的な観点から国際機関等への拠出金等に対する評価を行うことを目的として、2017年1月に大臣官房国際機関評価室を設置しました。

外務省は、この体制の下で、外部有識者の意見を聴取して改善した評価基準(①国際機関等の専門分野における活動の成果・影響力、②組織・財政マネジメント、③日本の外交課題遂行における有用性、④日本人職員・ポストの状況等、および⑤日本の拠出金等の執行管理におけるPDCAサイクルの確保)に照らし、140件を超える拠出金等に対する評価を行い、2017年8月にその結果を公表しました。評価の結果は、平成30年度予算概算要求に活用されました。

より効果的・効率的なODAを行うためには、事業レベルだけではなく、政策レベルでPDCAサイクルを強化していくことが必要です。外務省では、中立的な立場から評価を行うべく第三者によるODA評価を実施しています。加えて「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(いわゆる「政策評価法」)に基づいて、経済協力に係る施策等について政策評価を実施しています。

第三者評価では、第三者が主に政策レベルの評価(国別評価、重点課題別評価など)を行い、開発の視点から政策やプログラムが日本のODA上位政策や被援助国のニーズに合致しているか(政策の妥当性)、当初予定されていた目標が達成されているか(結果の有効性)、政策の実施までに適切なプロセスが取られているか(プロセスの適切性)の3つの評価項目について評価を行います。2011年からは、開発の視点に加えて当該政策やプログラムの実施が外交上、どのような効果があったかの確認が重要との考えから外交の視点からの評価も行っています。海外から日本のODAがどのように見られているかの一例として、ASEAN(10か国)における対日世論調査注2(2017年)では、日本のODAについて、9割近くが「日本のODAが自国の開発に役立っている」と回答しています。

2017年版のODA評価年次報告書

また、評価結果をホームページなどで広く公表することは、ODAがどのように使われ、どのような効果があったのかについて説明責任(アカウンタビリティー)を果たす役割も持っています。注3

一方、JICAは無償資金協力、有償資金協力、技術協力それぞれのプロジェクトについての評価やテーマ別の評価を実施しています。JICAは各プロジェクトの事前の段階から、実施の段階を経て、事後まで一貫したモニタリング・評価を行うとともに、これら3つの援助手法に整合性のある評価の仕組みを確立しています。なお、これらの評価はDAC評価5項目に基づいて行われ、一定金額以上の案件については、外部評価者による事後評価を実施しています。また、事業の効果を定量的に把握することは重要であり、インパクト評価注4の強化にも取り組んでいます。

こうしたODA評価の結果から得られた提言や教訓について、外務省は対応を検討して、ODAの政策・実施へ反映させています。

また、政策評価法に基づいて、外務省では一定額を超える案件の事前評価*や未着手・未了案件*の事後評価も行っています。

- *事前評価

- 外務省は、政策評価法および関連政令に基づき、交換公文(E/N)供与限度額150億円以上の有償資金協力プロジェクト、およびE/N供与限度額10億円以上の無償資金協力プロジェクトについて事前評価を実施している。

- *未着手・未了案件

- 「未着手案件」とは、政策決定後、5年を経過した時点で貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始されていないなどの案件。「未了案件」とは、政策決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指す。

- 注1 : JICAが本部で所管する一部の国を除く。

- 注2 : 外務省が世論調査機関に委託して、2017年3月にASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)における対日世論調査(各国において18歳から59歳までの300名を対象に、インターネットおよび一部訪問面接を併用した調査)を行った結果。

URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005211.html - 注3 : ODA評価 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka.html

- 注4 : インパクト評価という場合は、開発事業の効果を、統計学や計量経済学の手法を用いて検証する方法を意味する。