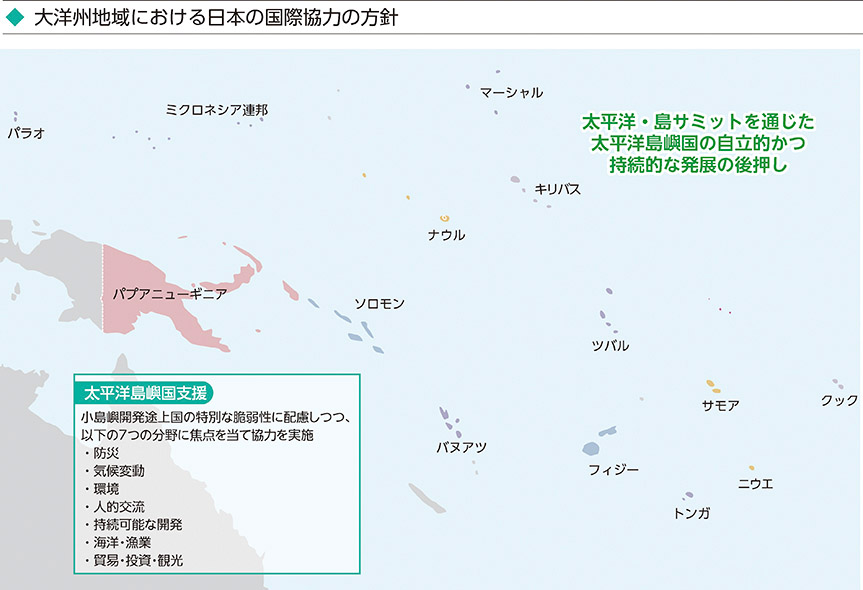

7 大洋州地域

太平洋島嶼(とうしょ)国は、日本にとって太平洋で結ばれた「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域であるとともに、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国の平和と繁栄は日本にとって重要です。

一方、太平洋島嶼国には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で、第一次産業に依存していること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国に特有な共通の問題があります。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国の良きパートナーとして、自立的・持続的な発展を後押しするための支援を実施しています。

●マーシャル

マーシャルにおける干ばつ支援

草の根・人間の安全保障無償資金協力/経済社会開発計画(2015年~(実施中))

マーシャルは平均海抜2mの環礁低地国であり、高潮被害を受けやすいなど自然災害に対する脆弱性への対処が大きな課題となっています。また、降雨量が少ない時期には干ばつが頻繁に発生しています。近年では2013年と2016年に深刻な干ばつ注1が、2017年5月にも、北部環礁地域において干ばつが発生し、いずれも緊急事態宣言が発出されました。

左から、江崎JICA支所代行、光岡英行在マーシャル大使、トニー・ムラー公共公益事業・インフラ大臣。それぞれが今回の援助物資を手にしている。

マーシャルの国土の大部分はサンゴでできた環礁島であり、水の確保自体が困難であるため、飲料水および生活用水のほとんどを雨水に頼っており、干ばつによる水不足は、人々の生命にかかわる重要な問題です。2015年以来、マーシャルに対し、日本は草の根・人間の安全保障無償資金協力「メジット島貯水槽建設計画」、「ジャルート環礁ジャルート高校貯水槽建設計画」、および「アルノ環礁イネ小学校校舎及び貯水槽改修計画」を実施し、合計3基の貯水槽が建設・改修注2され、各地域の貯水能力が向上し、将来の干ばつへの備えともなりました。

また、2017年2月には、首都マジュロにあるマジュロ病院敷地内に3基の海水淡水化装置が中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力で調達されました。この海水淡水化装置により、離島が干ばつ等で水不足の際も、生成された水が各離島に配給されるようになりました。

気候変動対策は、日本の対マーシャルの開発協力方針の重点分野の一つとなっており、日本の無償資金協力のスキームを効果的に組み合わせることで、災害に備える支援から災害時の支援までを幅広く行っています。(2017年12月時点)

注1 一般的に11月から3月にかけて乾期に当たり、例年、降雨量が少ない。特に2016年は2015年からのエルニーニョの強い影響により極端な水不足が発生する厳しい干ばつ状態にあった。

注2 5,000ガロンの貯水槽1基および4,000ガロンの貯水槽1基建設、3,000ガロンの貯水槽1基の改修を含む。

< 日本の取組 >

太平洋島嶼国における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆弱性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)注12との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています。また、2010年以降、3年ごとに太平洋・島サミットの中間に中間閣僚会合が開催されているほか、2014年以降、毎年国連総会の機会をとらえ、日本・太平洋島嶼国首脳会合が開催されています。

バヌアツのポートビラ港ペタシ国際多目的埠頭整備計画プロジェクトサイト。排水パイプの設置のための掘削工事の模様。(写真:武田晶/(株)エコー)

第8回太平洋・島サミット(PALM8)に向けた準備プロセスを開始するため、2017年1月に東京で開催された太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合では、参加国は第7回太平洋・島サミット(PALM7)で表明した支援のフォローアップと日本と太平洋島嶼国の共通の課題を踏まえた協力等について議論を行いました。

PALM7で表明した支援方針を踏まえ、日本は、港湾など基礎インフラ整備などの二国間の協力や、複数の国を対象とした技術協力を実施しています。重点分野の一つである「防災」については、太平洋島嶼国において災害に強靱な社会を構築するため、日本の知見や経験を活用しつつ、各国気象局の人材の育成や、住民が適切に避難できる体制づくりなどの包括的な支援を行い、「防災の主流化」に取り組んでいます。

また、太平洋島嶼国の気候変動問題への対処を支援するため、日本はサモアにある地域国際機関である太平洋地域環境計画事務局(SPREP)と連携し、各国の気候変動対策に携わる人材の育成に向けた取組を進めています。日本は、国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)の議長国を務めるフィジーを支援するべく、2017年9月に、フィジーの首都、スバにおいてオーストラリア政府と共催の下、COP準備ワークショップを開催しました。このワークショップは、小島嶼国の行政官が参加し、気候変動への適応や、気候変動と安全保障(脆弱性)との関係、実効的な国際的枠組みのあり方等について技術的・実務的な観点から議論を行いました。

●フィジー

生物浄化法による村落給水のための専門家派遣

個別専門家・シニア海外ボランティア派遣(2014年6月~(実施中))

フィジーでは憲法の中で、すべてのフィジー人には安全な水へのアクセスを有する権利があるとしており、国家開発計画では2030年までに離島を含む国民への安全な水の供給の実現を目指しています。フィジー国インフラ・運輸省では、遠隔地の給水インフラはコミュニティベースで整備する方針の下、給水システムの拡充に取り組んでいますが、対象地は2,000か所以上にわたり、また対象地域の住民の多くは、浄水処理がされておらず同国の水質基準を満たさない水の利用を余儀なくされています。そのため、維持管理が容易な持続性のある給水システムを迅速に整備することが急務となっています。

現地で指導を行う中本専門家。(写真:JICA)

2012年にJICA課題別研修「島嶼における水資源管理」にフィジーから参加した研修員が、同研修で紹介された生物浄化法(EPS:Ecological Purification System)をフィジーに持ち帰り、国内で紹介しました。EPSは沖縄県宮古島等で採用されている微小生物による食物連鎖のメカニズムを利用した浄水システムです。電動機材を使用しないため、低コストかつ維持管理が容易であり、低環境負荷を目指した浄水処理法です。フィジーインフラ・運輸省は、村落部の給水に適したシステムとして評価し、村落部への本格的な展開を目指し、日本に対し協力を要請しました。

これを受け、2013年1月にフォローアップ研修として現地スバにてワークショップを開催し、その後2014年11月から現在まで、継続中の個別専門家と2015年1月以降に派遣されたシニア海外ボランティアにより、EPSを用いた村落給水システムの整備に係る計画を策定、適切なEPSの建設および維持管理の指導、マニュアル作成等の支援を実施しています。

同案件は小規模ながらも課題別研修、研修フォローアップ、個別専門家、ボランティアといったスキームを組み合わせた事業であり、これまでに設置されたEPSはビチレブ島53か所、バヌアレブ島22か所など計75か所以上に及んでいます。この恩恵を受けている人口は2万人を上回り、上水インフラが未整備であるフィジー村落部において、低コスト、低環境負荷により導入するEPSを用いた安全な水を供給する本事業は、直接的に住民の役に立っており、フィジー政府からも高い評価を受け、今年度予算でさらに30か所への設置を見込んでいます。同技術は様々な環境下において、適応性、持続性が高いため、この事業のさらなる展開により、大部分の対象地で安全な水へのアクセスを提供できるものと期待されています。(2017年12月時点)

- 注12 : PIF加盟国・地域:オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア連邦、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア