6 中南米地域

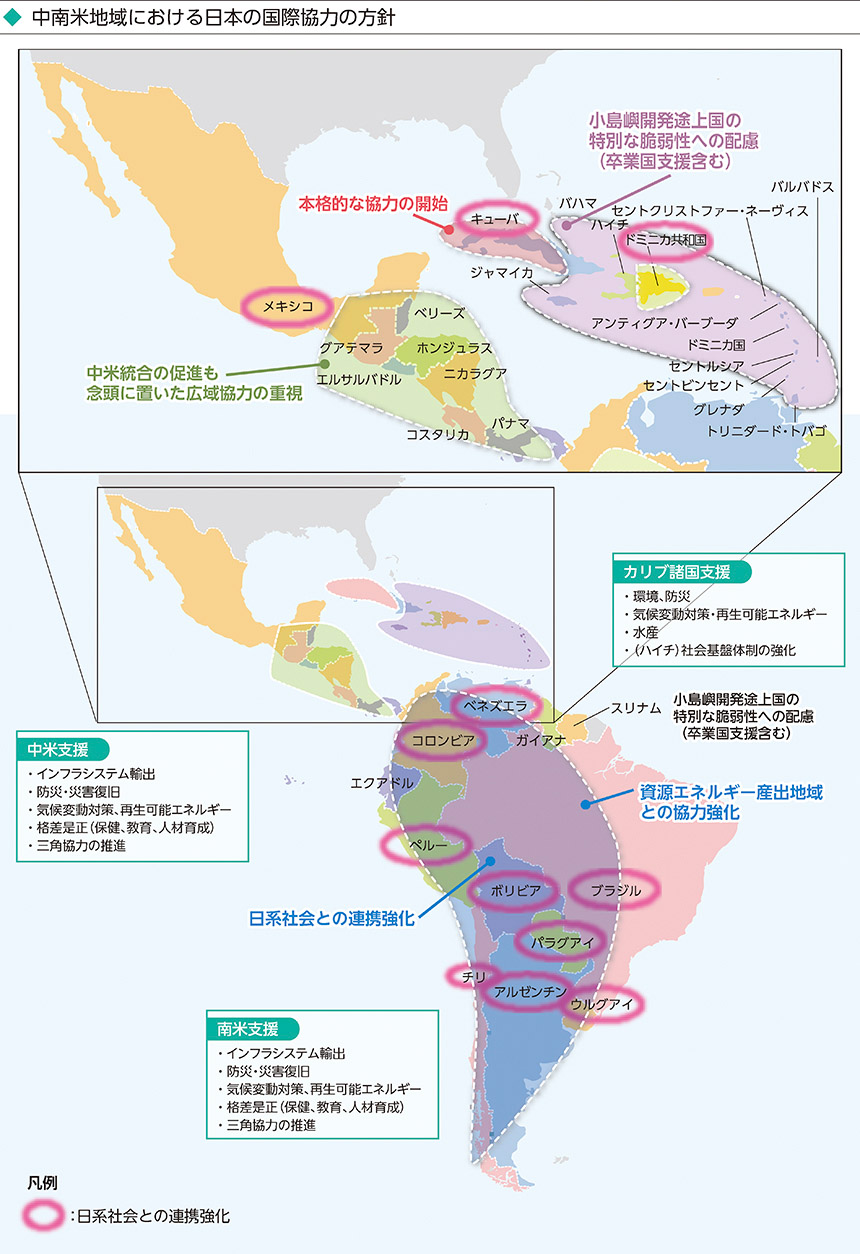

中南米地域は人口6億人、域内総生産約5.6兆ドル(2015年)の巨大市場であり、通商戦略上も重要な地域です。また、民主主義が根付き、鉄鉱、銅鉱、銀鉱、レアメタル(希少金属)、原油、天然ガス、バイオ燃料などの鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、この地域は国際社会での存在感を着実に高めています。また、約213万人に上る日系人の存在など日本との人的・歴史的な絆(きずな)も伝統的に深く、日本は中南米地域と長い間安定的な友好関係を維持してきました。

平均所得の水準はODA対象国の中では比較的高いものの、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多いことも、この地域の特徴です。また、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする豊かな自然が存在する一方、この地域は地震、ハリケーンなど自然災害に脆弱(ぜいじゃく)な地域でもあることから、環境・気候変動、防災での取組も重要となっています。

< 日本の取組 >

中南米地域は、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。日本は、2010年のマグニチュード7.0の大地震により壊滅的な被害を受けたハイチに対する累計2.6億ドル以上の復旧・復興支援、カリブ海上の国々や地震が頻発するメキシコをはじめとする太平洋に面した国々に日本の防災分野における知見を活かした支援を行っています。中米域内においては、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています。

2017年9月、メキシコ中部で発生した地震被害で、捜索・救助活動に従事する隊員と救助犬。(写真:JICA)

2017年9月、ドミニカ国におけるハリケーンによる被害に対する緊急援助物資が同国へ到着した。

2017年9月に発生した非常に強い地震(マグニチュード7.1)は、メキシコの首都メキシコシティを含む広域にわたり、この地震により死者369名(現地時間10月6日時点)をはじめとする、人的・物的被害が発生しました。これに対して日本はメキシコ政府の要請を受け、行方不明者の捜索・救助を行うため、72名から成る国際緊急援助隊(救助チーム)の派遣を決定しました。同隊はメキシコシティ中心部の被災地3か所で捜索・救助活動を実施しました。そのほか、日本は累次のハリケーンによる被害があったアンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、キューバ等のカリブ諸国に対して、緊急援助物資の供与を行いました。

2016年8月、日本の草の根無償資金協力で整備されたイロバスコ市のエル・メスティソ地区初等学校の生徒たち。(写真:フローレンス・バサゴイティア/在エルサルバドル日本大使館)

ペルー北部のクントゥル・ワシ遺跡にて、青年海外協力隊員(文化財保護)の照屋真澄さんが社会科見学で訪問中の小学生たちに説明。(写真:ファン・カバニジャス・エスカランテ)

中南米は、近年、生産拠点や市場としても注目されており、多くの日本企業が進出しています。日本は、メキシコの医師を対象とした心臓カテーテル技術の研修を2011年に実施した後、同様の研修を2014年から2016年まで、メキシコのほか、アルゼンチン、コロンビアおよびブラジルの医師に対しても実施しました。これらの研修を通じて中南米地域における日本企業の技術がさらに普及することが期待されています。また、中南米諸国の経済開発のための基盤整備の観点から、日本は首都圏および地方におけるインフラ整備も積極的に行っており、パラグアイで浚渫船(しゅんせつせん)整備のための無償資金協力、ニカラグアにおける橋梁・国道整備計画に係る円借款およびボリビアにおける国道の防災対策のための無償資金協力の供与を決定しました。

環境問題に対しては、日本は、気象現象に関する科学技術研究、生物多様性の保全、アマゾンの森林における炭素動態注11の広域評価や廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を集めている再生可能エネルギー分野において、日本は太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、コスタリカやボリビア等では地熱発電所の建設に向けた支援も行っているほか、ジャマイカにおける省エネルギー導入促進のための借款の供与を決定しました。

医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。中米地域において日本は、病院前診察の整備や医療技術の普及への協力、母子保健分野では、妊産婦や乳幼児死亡率低下等の問題解決のために技術支援を行っています。衛生分野では、日本は、安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のため、上下水道施設の整備への協力を数多く行っており、ホンジュラスでは上水道施設の整備のための協力を決定しました。キューバに対しては、2016年に安倍総理大臣が訪問し、経済協力の強化を表明しています。2017年3月には、日本は、その具体的な成果として、2016年の医療分野の無償資金協力に続く本格的な無償資金協力の第2号案件となる、稲種子の生産能力強化のための機材の供与に係る交換公文に署名しました。また、日本は廃棄物処理のための機材の供与など、環境分野の協力も行っています。

今も多くの貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、ハイチに対する「中央県及びアルティボニット県小中学校建設計画」などの基礎教育施設の建設や、指導者の能力向上のためのボランティア派遣などを実施し、現地で高い評価を得ています。

カリブ諸国に対しては、気候変動や自然災害に対する小島嶼(とうしょ)開発途上国特有の脆弱性を克服するため、日本は1人当たりの所得水準とは異なる観点からの支援も行っています。環境・防災分野では、災害に強靱な橋梁や緊急通信体制の整備、災害対策能力強化に資する機材の供与等に加え、カリブ8か国に対する広域の気候変動対策支援や技術協力等を行っています。また、水産分野では、日本は施設整備や専門家派遣を通じて限りある海洋生物資源の持続可能な利用促進に貢献しています。

長年の日本の開発協力の績み重ねが実を結び、第三国への支援が可能な段階になっているブラジル、メキシコ、チリ、およびアルゼンチンの4か国は、南南協力*で実績を上げています。また、これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを締結し、たとえば、ブラジルと共に、アフリカのモザンビークにて、三角協力*として農業開発分野の協力を実施しているほか、アルゼンチンと協力し、中南米やアフリカにおいて中小企業支援を行う予定です。チリでは、三角協力を通じて中南米諸国の防災に資する、4,000人を目標とした人材育成を行っています。

より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題について、日本は中米統合機構(SICA(シカ))やカリブ共同体(CARICOM(カリコム))といった地域共同体とも協力しつつ、広い地域にかかわる案件の形成を進めています。

半世紀以上国内紛争が続いたコロンビアに対しては、日本は地雷除去や被災者支援等の平和構築分野の支援をこれまで実施しており、和平プロセスの進展を踏まえつつ、2017年6月、地雷除去関連機材等の供与に係る無償資金協力の供与を決定しました。

日本は官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)の普及に取り組み、2017年12月時点で中南米では14か国が、日本方式を採用しています。日本はこれら採用した国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移転を行い、人材育成を行っています。また、中南米各国には日系社会が形成されており、日本は日系福利厚生施設への支援、研修員の受入れ、日系ボランティアの派遣等を継続しています。

●キューバ

基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト

技術協力プロジェクト(2017年1月~(実施中))

キューバは、国民の食料確保を海外からの輸入に大きく依存してきました。1990年代初頭には、経済の後ろ盾であった旧ソビエト連邦が崩壊したため、エネルギーと農業資機材の調達が困難になり、食料事情が極度に悪化しました。とりあえずは都市部の空き地を利用した野菜生産などの応急策により窮地を脱しましたが、主要穀物の食料自給率は依然低い水準にあり、2014年時点でもコメ55%、フリホール豆53%、トウモロコシ35%となっています。このため、キューバ政府は農業生産増大による自給率の向上による食料安全保障の強化を国の重要課題の一つとしています。

日本は2003年にキューバの主食であるコメの生産強化に着手し、以来足かけ14年間にわたり支援を継続してきました。協力の中心は、コメの優良種子の生産拡大に焦点を当てたものです。

プロジェクト対象の稲田でコンバインを利用して作業する農業組合員。(写真:イイノグラノスプロジェクト)

2017年1月に「基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト」が開始され、それまでの14年の協力の成果を踏まえ、コメのみであった対象作物をフリホール豆、トウモロコシを含む3つの主要穀物とし、種子生産から消費用作物生産の普及に焦点を移し、また対象県も拡大しました。これは、同プロジェクトに先立って実施された「中部地域5県における米証明種子の生産に係る技術普及プロジェクト」が、当初目標の4倍以上の証明種子(9,824トン)を生産し、これをキューバ政府が高く評価し、日本による農業普及システムの強化・構築を要請したためです。

キューバ政府は2007年に農地拡大を目的とした未利用国有地の無償貸与を開始し、2015年までに161万ヘクタールが農業未経験者を含む約21万人に貸与されました。残りの貸与可能国有地は59万ヘクタールと少ない上に、近年は降雨量の減少など生産環境も悪化しています。今後は農地の面積拡大よりも単位面積当たりの収量増がより重要なテーマとなります。このためには、各農家の能力強化が不可欠で、営農技術情報を農家に行き渡らせる普及体制の強化が急務となっています。今後のキューバ農業の方向性を占う上で、このプロジェクトの果たすべき役割は極めて大きく、まさに日本の農業協力の見せどころといえます。(2017年12月時点)

- 注11 : 一定期間中における炭素量の変動。