5 サブサハラ・アフリカ地域

サハラ砂漠より南に位置するサブサハラと呼ばれる地域は、豊富な天然資源と12億の人口を背景に大きなポテンシャルを有していますが、近年、国際資源価格の下落、脆弱(ぜいじゃく)な保健システムやテロ・暴力的過激主義の台頭など新たな問題にも直面しています。こうした課題に対応するため、2015年のアフリカ連合(AU)首脳会合において、アフリカ自身の新たな開発アジェンダである「アジェンダ2063」が採択され、国連でも同年「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が新たに採択されるなど、アフリカ自身の取組と密接に結びついた国際社会による新たな取組も開始されています。

●ブルキナファソ

学校運営委員会支援プロジェクト・フェーズ2

技術協力プロジェクト(2014年5月~2017年12月)

学校運営委員会(COGES)モニタリングの様子。

ブルキナファソは、2012年から「基礎教育戦略開発プログラム(PDSEB2012-2021)」に基づき、基礎教育へのアクセス・質の向上、ノンフォーマル教育注1の発展と教育システムの分権化などの取組を行っています。また、教育分権化の潮流の中で学習環境改善の担い手になり得るとして、地域住民による「学校運営委員会(COGES)」の設置を推進しています。15歳以上の識字率が34.6%(2014年)と低い水準にとどまっているブルキナファソでは、学校で教育を受けたことのない親を持つ子どもも少なくありません。教育の質の向上には、学校の授業の改善だけではなく、子どもを取り巻く親やコミュニティが教育の必要性を理解し、子どもたちを支援していくことが重要です。

日本は、ブルキナファソの要請を受けて、2009年から2013年に技術協力プロジェクト「COGES支援プロジェクト」を実施し、有効なCOGESモデルを確立し、パイロット地域4州における2,780のCOGESの設置に貢献しました。

2014年5月から開始された「COGES支援プロジェクト・フェーズ2」では、第1フェーズの終盤に新設されたパートナー機関の職員と日本人長期専門家が、第1フェーズの対象外であった残りの州においても、国民教育・識字省予算によるCOGESの全国普及(合計設置数11,700)を行いました。COGESは、それぞれの学校のニーズに応じて活動計画を立案・実施することで、教育の質の改善に貢献するとともに、将来的には教育の分権化を担う組織として、学校補助金の交付や給食提供等を行う受け皿となることも期待されています。

注1 正規な学校教育の枠外で、ある目的を持って組織的に行われる教育活動。

< 日本の取組 >

2017年12月、安倍総理大臣は「UHCフォーラム2017」に出席するため訪日中のマッキー・サル・セネガル大統領と首脳会談を行った。(写真提供:内閣広報室)

2017年8月、モザンビークで開催されたアフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合において、河野外務大臣がアジアとアフリカの連結性強化の重要性を強調。

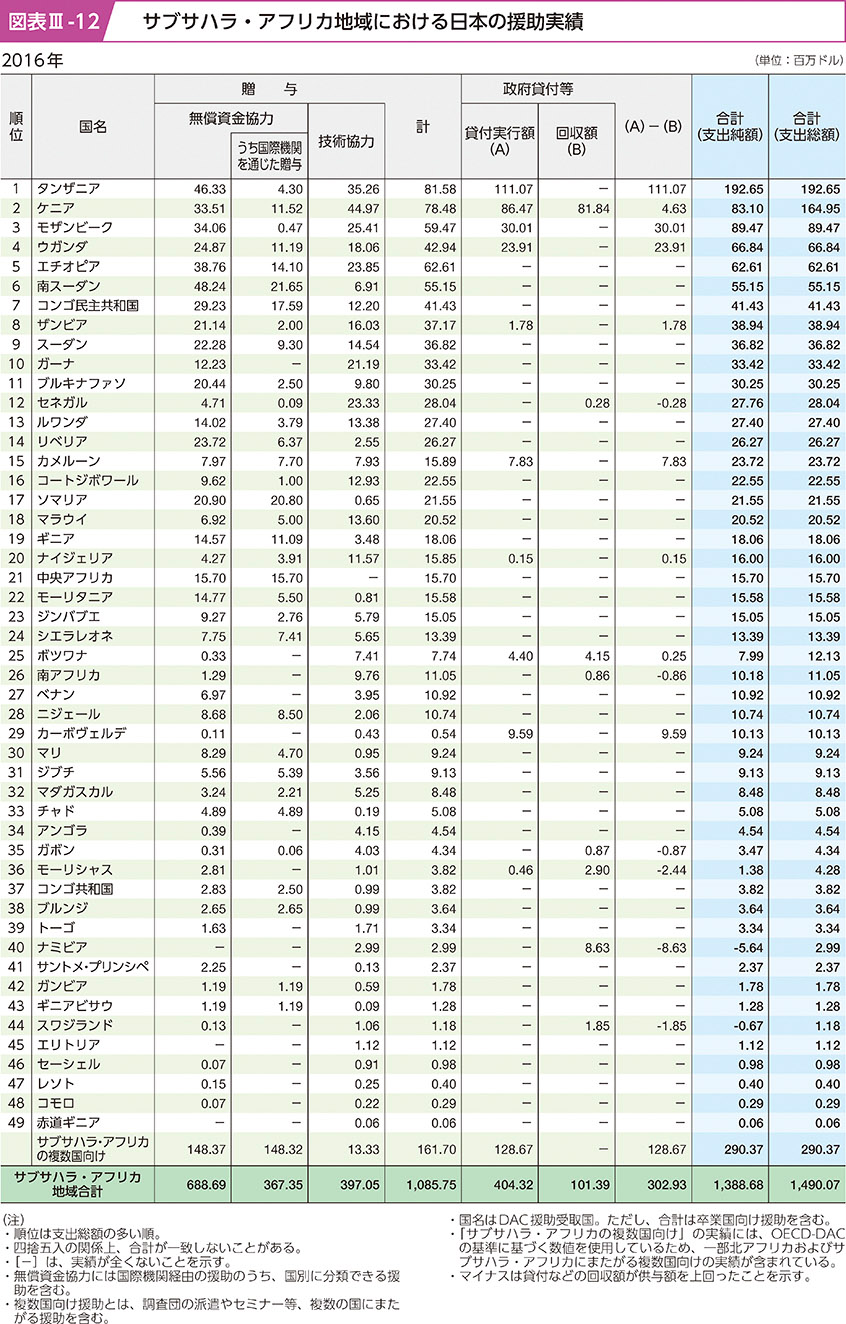

国際社会との協調の下で、上記のようなアフリカ自身の取組を後押しする枠組みとして、日本が、国連、国連開発計画(UNDP)、および世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共に、継続的に開催している、アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))があります。2016年にケニアのナイロビで開催された第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)は初のアフリカ開催となり、アフリカ53か国、開発パートナー諸国およびアジア諸国、国際機関および地域機関の代表、ならびに民間セクターやNGO等市民社会の代表など、約11,000名以上(会場内のサイドイベント含む)が参加しました。

TICAD VIでは、2013年に開催されたTICAD V以降のアフリカの開発をめぐる環境変化を踏まえ、①経済多角化・産業化を通じた経済構造改革の促進、②質の高い生活のための強靱な保健システム促進、③繁栄の共有のための社会安定化について集中的な議論が行われ、その成果として、今後のアフリカ開発の方向性を示す「ナイロビ宣言」がまとめられました。

日本政府は、TICAD VIの取組として、2016年から2018年の3年間で、日本の強みである質の高さを活かした約1,000万人の人材育成をはじめ、官民総額300億ドル規模の質の高いインフラ整備や強靱な保健システム促進、平和と安定の基盤づくりなどのアフリカの未来への投資を行う旨を発表しました。こうした取組の中には、約3万人の産業人材の育成、基礎的保健サービスにアクセスできる人数をアフリカ全体で約200万人増やすこと、約5億ドル以上の支援により約30万人の命を救うことなどが含まれています。

2017年8月にはモザンビークのマプトでTICAD閣僚会合が開催され、参加者たちは2013年のTICAD Vおよび2016年のTICAD VIのコミットメントの進捗状況を確認し、2016年以降、16,000人以上への職業訓練や、約250万人への教育機会の提供を含む、約50億ドル以上の取組を実施したことを確認しました。これに対し、アフリカの多くの国から日本のこれまでの支援に対する高い評価を受けました。また、閣僚会合のサイドイベントの一つとして日本政府は「日・アフリカ民間セクターとの対話」を実施し、アフリカの経済開発に民間部門の関与が不可欠であることを再確認しました。

次回のTICAD 7は、2019年に横浜で開催予定です。

●ボツワナ

クウェネン地区セラメン小学校教室棟建設計画

草の根・人間の安全保障無償資金協力(2016年2月~2017年2月)

ボツワナでは、1991年時点で約132万人であった人口が、2015年時点で約226万人まで増加しています。セラメン小学校は、首都ハボロネから車で約30分のモホディツァーネ地域に位置する公立校です。この地域はハボロネへ通勤可能な距離に位置するものの、家賃など生活費が比較的安価であるため、地方から出稼ぎのために移動してきた人々が住む場所として人気が高く、人口増加が著しい地域です。その結果、同校では急増する児童数に対応する教室が不足しており、児童たちの一部は屋外に机を並べて学習することを強いられていました。このような状況は、授業が天候に左右されるだけでなく、同校のすぐ横を通る国道からの騒音もあり、児童が集中して学習するには程遠い環境でした。

この案件の被供与団体であるクウェネン地区評議会モホディツァーネ・タマハ地域支部は、教室棟建設を計画していましたが、予算不足の状態にある地方自治体からの資金支援は期待できず、ほかの財源も目途が立っていませんでした。このような中、日本は草の根・人間の安全保障無償資金協力による支援を実施しました。

引渡し式に参加したセラメン小学校児童たち。(写真:堀尾麗華)

2016年2月に始まった教室棟の建設は、2017年2月に完了し、これにより、セラメン小学校の児童約70名(2学級)が新たに室内で授業を受けられるようになりました。また、屋外で学ぶ学級も1週間交代で新設した教室を利用しており、合計約140名(4学級)の児童が室内で授業を受けることができるようになりました。

この地域の人口は今後も増加することが見込まれ、特に小学生を子どもに持つ若い労働者層が増えると予想されていることから、教室は今後も長く活用されることが見込まれています。

●ルワンダ

小学校教員の算数指導力向上プロジェクト

草の根技術協力(2016年11月~(実施中))

ルワンダは、科学技術人材育成による社会・経済開発を目指しており、理数科教育の質の向上は最重要課題の一つです。しかし、内戦の影響による教員の人材不足や教授言語の改正(学校の授業で使用する言葉がフランス語から英語に切り替わった)で、教育現場では適切な指導力のある教員が不足しており、教員の能力強化が喫緊の課題となっています。

キガリ市キミロンコ地区小学校教員に対する日本人専門家による算数教授法指導の様子。(写真:ルワンダの教育を考える会)

そこで、日本のNPO「ルワンダの教育を考える会」は、2001年から教育支援しているウムチョムィーザ学園小学校の教員とガサボ郡教育行政官を日本に招聘(しょうへい)し、小学校などの教育現場において、実際に日本の教員が実践している校内研修(授業研究)を紹介し、その実践法を学ぶことにより算数指導の質を高めていく取組を行っています。研修員は帰国後、所属先の同僚教員への共有はもちろん、行政官を通じて同じ地区にある小学校の教員も巻き込み、校内研修として日本の授業研究を実践しており、この案件はルワンダにおける教員の算数指導力向上に向けたモデル事業となっています。

さらに、JICAが実施中の技術協力プロジェクト「学校ベースの現職教員研修の制度化・質の改善支援プロジェクト(2017年1月~2019年12月)」と連携し、ルワンダ教育委員会を通じ、ルワンダ全国に授業研究を広げることを目標としています。ルワンダでは、2016年に施行された新カリキュラム普及のため校内研修制度が導入されましたが、多くの学校では校内研修の経験がなく戸惑いが見られていることから、「具体的なやり方」を見せることができる両プロジェクトへの期待が高まっています。日本による複数の開発協力案件が有機的につながり、日本の教育を支える校内研修制度のノウハウがルワンダに広まっています。(2017年12月時点)