4 中東・北アフリカ地域

中東・北アフリカ地域は、石油と天然ガスの埋蔵量がともに世界の約5割を占めており、世界のエネルギーの一大供給地です。また、日本は原油輸入の8割強を中東地域に依存している上、日本と欧州とを結ぶ貿易の中心となる航路は中東地域を経由しており、この地域は日本の経済とエネルギーの安全保障という意味からも極めて重要な地域となっています。

中東・北アフリカ地域は2011年以降、大きな政治的変動を経験しました。長期政権が崩壊した国では民主化プロセスが進められています。そうした国々の改革努力を、経済的支援や人材育成等を通じて後押していくことは、その国自身や周辺諸国だけでなく、世界全体の平和と安定にもつながります。

一方で、この地域は、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」などの暴力的過激主義、大量の難民の発生、シリア危機、湾岸諸国間の緊張関係の継続、イラク北部における緊張、中東和平問題、アフガニスタン、イエメンおよびリビアの国内情勢など、同地域を不安定化させる様々な課題を抱えています。ISILは2014年にイラクおよびシリアの国境をまたぎ、「国家」の樹立を一方的に宣言しましたが、米国を中心とする「対ISIL連合」の支援等を受けて、2017年7月にはイラク政府がISILの重要拠点であるモースルの解放を宣言しました。また、ISILが「首都」と称していたラッカについても、同年10月にシリア民主軍(SDF)によって解放が宣言され、ISILの支配地域の縮小は顕著となっています。しかしながら、ローンウルフ型テロなどへの脅威は残り、ISILをはじめとする暴力的過激主義が伸張した原因の根本に対処することは、引き続き、国際社会全体の大きな課題です。

人口に占める若者の割合が高い国が多いことも中東・北アフリカ地域の特徴であり、そのような国が今後も安定した成長を実現できるよう支援していくことも重要です。このような諸課題を抱えるこの地域の平和と安定を実現することは、日本を含む国際社会全体にとって極めて重要であり、国際社会もその解決に向けて取り組んでいます。

< 日本の取組 >

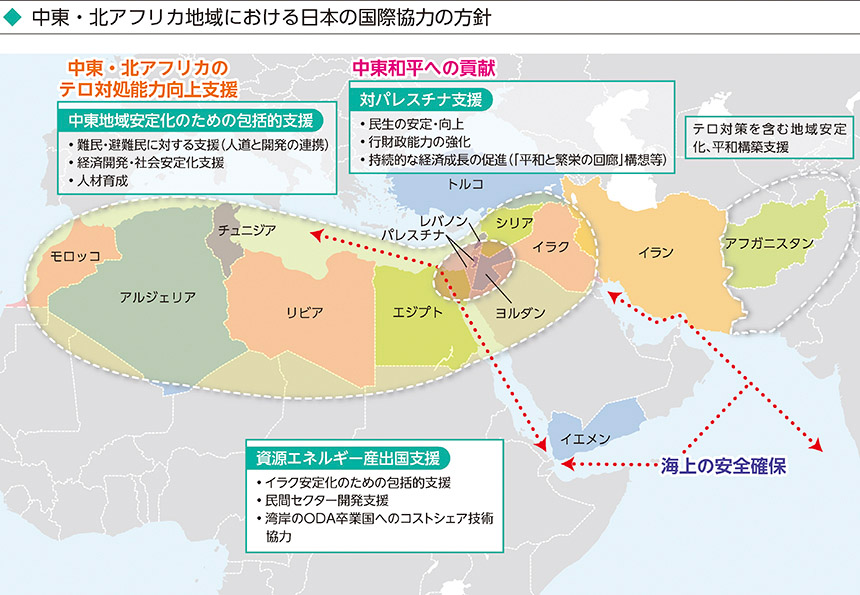

中東・北アフリカ地域には、パレスチナに加え、アフガニスタンやシリア、イラク、イエメン、リビアなど、生活・社会基盤の荒廃や治安の問題を抱える国や地域が多く存在します。これらの国や地域の平和と安定は、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、これらの国・地域に対しては、持続的な平和と安定の実現、国づくりや国家の再建のために国際社会が一致団結して支援していくことが重要です。このような中東・北アフリカ地域の位置付けから、日本として積極的に支援を行う大きな意義があります。

たとえば、国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2017年4月、ブリュッセルで開催されたシリアおよび地域の将来の支援に関するブリュッセル会合において、人道上の危機に対応するため、総額約2.6億ドルの追加的な支援を表明し、緊急性に鑑み、速やかに実施しました。この支援は、現地における緊急の人道的必要性に対応するため、避難民支援や電力供給の復旧に加え、若者の人材育成、女性のエンパワーメントといった分野が含まれています。2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラク、および周辺国に対する支援の総額は19億ドル以上となっています。シリアでは、ISILの拠点となっていた主要都市ラッカやデリゾールの解放が宣言され、国内避難民、難民が帰還するなど、絶えず人道状況が変化している中で、日本は時宜に即した効果的な人道支援を実施しています。

また、2017年9月には第1回日アラブ政治対話が開催され、河野外務大臣は日本の対中東外交の基本姿勢として、「河野四箇条」注9を提案し、それを実現するための具体案として新たな「5つのイニシアティブ」注10を表明しました。

日本は、このような支援を着実に実施し、国際社会と協力して、人道支援のみならず中長期的な視点から、日本の強みを活かした「人づくり」など、社会安定化と包摂(ほうせつ)的成長のための支援を行っていきます。

●エジプト

スエズ運河庁能力開発

国別研修(2016年4月~(実施中))

スエズ運河は、1869年の完成以降、アフリカ大陸を迂回せずに欧州とアジアを結ぶ最短航路として、世界の物流・経済を支えています。スエズ運河の料金収入は年間約50億ドル(2009年)と、エジプトにとって重要な外貨収入源(全体の1割に相当)です。一方、近年は船舶の大型化、パナマ運河拡張、北極海航路開拓、海運業界の世界的な不況など、世界の海上交通に係る変化が生じており、スエズ運河も時代の動きに合わせて進化していく必要があるため、スエズ運河を管理するスエズ運河庁(職員数15,000名)の能力・体制強化が急務となっています。

専門家による講義と討論の様子

こうした状況の中、日本は、スエズ運河を適切に運営するために必要な知識・能力の向上を目的として、国別研修「スエズ運河庁能力開発」を実施しました。この研修では、スエズ運河庁の職員を対象とした最新の海運市場動向等に関する講義やコンテナターミナル等の視察を行いました。さらに、運河通航量予測モデルや通航料金設定システム等の分析・演習を研修に盛り込み、スエズ運河の収入最適化に必要な実務能力の向上を図っています。

この研修を通じて、同庁の運河運営体制・能力が強化され、スエズ運河の持続的な運用管理が実現することが期待されています。研修に参加したスエズ運河庁職員は、「この研修は今後のスエズ運河の適切な運営に必要である重要な知見を与えてくれました。」と話しています。

スエズ運河に対する日本の協力は、船舶の大型化に対応するために必要となった、運河の拡幅増深工事や工事に必要な作業船の調達を円借款により支援したことから始まりました。以降、継続的にスエズ運河庁への支援を行い、強い信頼関係を築いてきました。今後も目まぐるしく変わる世界の海運市場に対応できるよう、日本は協力を続けていきます。(2017年12月時点)

- 注9 : (1)知的・人的貢献、(2)「人」への投資、(3)息の長い取組、(4)政治的取組の強化。

- 注10 : (1)「平和と繁栄の回廊」構想のグレードアップ、(2)シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)へのさらなる貢献、(3)教育・人材育成分野での協力拡大、(4)政治的取組の強化、(5)難民、人道・安定化に関する新たな支援、の5つの新たなイニシアティブ。