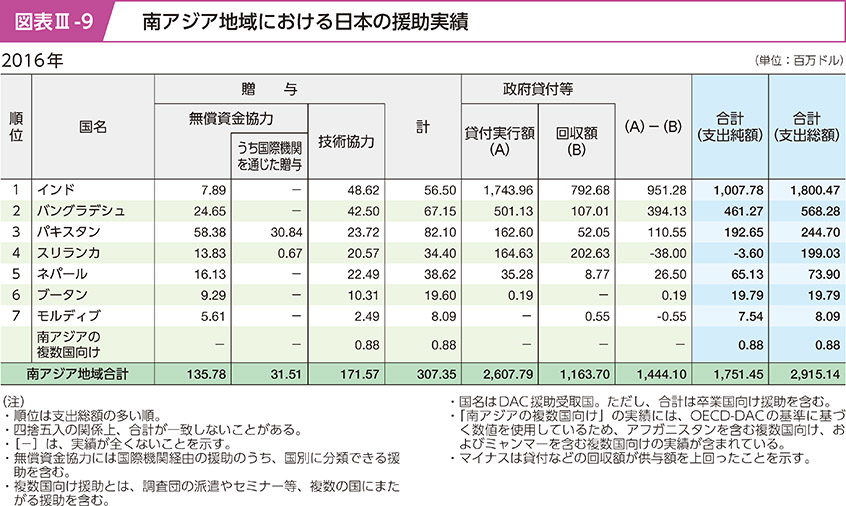

2 南アジア地域

南アジア地域には、インドをはじめとして、大きな経済的潜在力を有する国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的に南アジア地域は、東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、この地域はテロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。

一方、南アジア地域には、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如、人口の増大、初等教育を受けていない児童の割合の高さ、水・衛生施設や保健・医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症、そして法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、この地域に住んでいる約17億人のうち約2.5億人が貧困層ともいわれ、世界でも貧しい地域の一つです。注8SDGs達成を目指す上でも南アジア地域はアフリカに次いで重要な地域となっています。

日本は、南アジア地域の有する経済的な潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差をやわらげるため、経済社会インフラ整備の支援を重点的に行っています。

< 日本の取組 >

日本は、南アジア地域の中心的存在であるインドと、「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、経済協力をはじめ、政治・安全保障、経済、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大の受取国であり、日本はインドにおいて電力や運輸などの経済インフラの整備等を支援しています。

2015年には、安倍総理大臣がインドを訪問しモディ首相との間で、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道に日本の新幹線システムを導入することを確認し、2016年には、モディ首相が訪日し、首脳会談において、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業の着実な進捗(しんちょく)が歓迎されました。2017年9月に安倍総理大臣がインドを訪問した際には、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道整備計画への1,000億円の供与を含む円借款、および無償資金協力に関する書簡の交換が行われました。たとえば、高速鉄道整備計画は、在来線特急で最速7時間、飛行機で約1時間半かかるムンバイ・アーメダバード間を2時間で移動でき、料金は交通運賃の約半分になることが見込まれます。日本のODAは、インフラ開発、貧困対策、投資環境整備、人材育成等を通じ、インドの成長において大きな役割を果たしています。

2017年1月、武井俊輔外務大臣政務官(当時)は、バングラデシュのアラム外務担当国務大臣と会談し、ダッカ襲撃テロ事件後の同国政府による安全対策措置に謝意を表明し、邦人の安全確保に対する一層の取組を要請した。

近年、発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュと日本は、二国間関係強化の中で、①バングラデシュの経済インフラの開発、②投資環境の改善、および③連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想を中心に、政策対話を強化し、経済協力を進めています。2016年には、ハシナ・バングラデシュ首相が、G7伊勢志摩サミットのアウトリーチ会合参加のため訪日し、安倍総理大臣は、「日本は、バングラデシュの『2021年までの中所得国化』実現に向けて支援を継続していく」と述べた上で、BIG-B構想の推進、両国間の人物交流の拡大や貿易・投資の一層の促進への期待等を表明しました。また、日本はバングラデシュ政府との間で2017年3月および同年7月にそれぞれ10億円および5億円の「経済社会開発計画」に署名し、バングラデシュのテロ対策・治安改善分野における能力向上を支援しています。

スリランカと日本との協力関係は、2016年にシリセーナ・スリランカ大統領がG7伊勢志摩サミットのアウトリーチ会合参加のため訪日したのに続き、2017年4月にはウィクラマシンハ首相が訪日し、両国は2015年に発表した「包括的パートナーシップに関する共同宣言」の下での協力をさらに深化・拡大させることを決定するとともに、日本は、復興地域における地方インフラ開発およびカル河上水道拡張に係る総額約450億円の円借款、トリンコマリー港整備に係る10億円の無償資金協力を実施しました。たとえば、カル河上水道拡張計画により、上水道の普及が遅れている西部州カルタラ県およびコロンボ県において、新たに約10万戸が上水道に接続される見込みです。

今後も日本は、スリランカの質の高い経済発展とともに、進出している日系企業の活動環境の改善にも寄与する港湾、道路等の運輸ネットワークや電力基盤等のインフラ整備の分野で協力を行っていきます。また、同国の紛争の歴史や格差が拡大している現状を踏まえ、日本は開発の遅れている地域を対象に生計向上や農業分野を中心とした産業育成など、国民和解に役立つ協力、および災害対策への支援を継続していきます。

パキスタンは、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、アフガニスタンの安定にとって、パキスタンの協力は極めて重要です。これまで日本は、空港・港湾の保安能力向上支援や、テロ掃討軍事作戦で発生した国内避難民への支援を実施しています。また、日本は不正薬物取引および国際的な組織犯罪に対する国境管理能力強化のための支援や、平和構築・人道支援・テロ対策分野の機材、製品を供与する支援を実施しています。さらに、ポリオの感染拡大を防ぐために必要なワクチンの調達や2018年のパキスタンでの総選挙の実施に向けて選挙が自由で公正かつ円滑に実施されるよう、日本は選挙プロセスに係るパキスタン政府の能力向上を支援しています。

2017年7月、小田原潔外務大臣政務官(当時)は、ネパールのデウバ首相を表敬し、意見交換を行った。

新憲法制定プロセスを通じて民主主義の定着と発展に向けた取組をしているネパールに対しては、中央および地方政府のガバナンス能力向上を支援するとともに、社会的弱者を含む住民のニーズを行政施策に反映させるための支援等を行っています。地域間、民族間における教育へのアクセスの格差や児童の学力差の是正のため同国政府の教育開発計画である「学校セクター開発計画」を支援するための援助資金の供与や、ネパールの若手行政官が日本で学位を取得するために必要な学費等を供与する「人材育成」の支援も行いました。そのほか2015年に発生したネパール大地震に対して日本は、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与とともに、シェルターや生活物資の提供により13,592世帯の避難生活の状況改善を行った国際移住機関(IOM)の支援をはじめ、8つの国際機関等を通じて1,400万ドル(16.8億円)の緊急無償資金協力を実施しました。また、ネパールの中長期の復興プロセスとして、仙台の国連防災世界会議の成果である「より良い復興」のコンセプトを活用し、強靱なネパールの再建に向けて総額2.6億ドル(約320億円超)規模の住宅(約4万戸)、学校(約280校)および公共インフラの再建を中心とする支援策を実施しているほか、地震災害軽減のための各種技術支援を実施しています。

ブータンにおいて、日本は1986年に国交を樹立して以来良好な関係を築いてきており、2016年には国交樹立30周年を迎えました。ブータンに対する日本の経済協力は、両国間の友好関係の礎となっており、ブータンの基本理念である国民総幸福量(GNH:Gross National Happiness)を念頭に置いた国家開発計画を尊重しつつ、主に技術協力と無償資金協力を通じた支援を実施してきています。これらの支援を通じ、日本は農業生産性の向上や人材育成、道路網、橋梁(きょうりょう)等の経済基盤整備をはじめとする分野で着実に成果を挙げてきています。日本は2017年12月に、ブータンの災害時等における移動通信ネットワークをより強固なものにするための「災害用緊急時移動通信網整備計画」に署名し、自然災害時におけるリスクの軽減を目指すことで、ブータンの防災分野における機能向上を支援しています。

●ネパール

トリブバン国際空港近代化計画補給管理センター及び航空路レーダー管制業務整備プロジェクト

無償資金協力(2013年3月~2017年1月) 技術協力プロジェクト(2014年2月~(実施中))

内陸国であるネパールでは、空路は重要な移動・流通手段となっています。首都カトマンズにあるトリブバン国際空港は、ネパール唯一の国際空港であり、国内線のハブ空港としても重要な役割を果たしています。しかし、同空港では近年、航空機発着数の急増と空港監視レーダー等の老朽化などにより、航空管制の安全性が十分に確保できないことが差し迫った課題となっていました。

このような状態の中、日本はネパールに対し、無償資金協力「トリブバン国際空港近代化計画」を実施し、同空港にある既存の空港監視レーダーの更新等とともに航空路監視レーダーの新設を支援しました。また、この協力により導入されたレーダー等を適切に運用するための規程・要領等の整備および管制業務を行う管制官の教育・訓練、ならびに航空保安施設の運用維持管理に係る能力開発を目的に技術協力も実施し、施設整備のみならず人材育成強化についても支援しました。これらの協力により、同空港の安全性の強化と輸送能力が増強され、ネパールの社会・経済基盤の整備を通じた経済成長や国民生活の改善に貢献しています。

トリブバン国際空港レーダーオペレーションビル航空路管制室管制卓。

このほかにも、航空保安施設に障害が発生した際の迅速な復旧を可能にするため、トリブバン国際空港に「補給管理センター」を設置し、全土に配置される航空保安施設の部品の補給管理を一元的に行うというネパール政府の計画に対し、日本は運営技術面の支援を技術協力プロジェクトとして行っています。

日本が培った航空の安全確保技術は、ネパールの航空の安全を支え続けています。(2017年12月時点)

●パキスタン

シンド州南部農村部女子前期中等教育強化計画

シンド州北部農村部女子前期中等教育強化計画

無償資金協力(2014年2月~2016年12月) (2016年3月~(実施中))

パキスタンでは多くの学校が男女別に設置されていますが、女子については基本的に家にいるべきものとの慣習化した認識から長距離の通学が困難であることが多いため、男子校に比べて多くの学校が必要とされています。特に、農村部では女子児童が通学可能な距離に学校が存在しないことが多く、進学を阻害する要因となっています。

パキスタンのシンド州全体における前期中等教育の就学率は34%と全国平均より高いものの、女子の就学率(2013/14年度)は17%にとどまっています。同州内でも都市部と農村部の格差は大きく、農村部女子の前期中等教育(10~12歳が対象)の就学率はわずか6%と非常に低くなっています。

新校舎で学ぶ生徒たち(中学1年生レベル)。(写真:在カラチ日本総領事館)

2014年から開始した「シンド州南部農村部女子前期中等教育強化計画」では、シンド州南部の農村地域に位置する既存初等学校(5~9歳を対象)29校において、既存校舎の改築を行う中で、女子前期中等学校用の校舎も建設し、2016年11月の完工を経て、2017年4月に授業が開始されました。2016年からは、同州北部地域の25校でも同様の整備を進めており、完成すれば、南部の29校と合わせて、約6,600人の女子生徒が新たに前期中等教育を受ける機会を得ることになります。

これらの取組は女子の教育へのアクセス改善に貢献しており、「女性の輝く社会」の実現に寄与する案件といえます。(2017年12月時点)