(3)食料安全保障および栄養

国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)、および世界保健機関(WHO)共同の報告「世界の食料安全保障と栄養の現状2017」によると、2016年の世界の慢性的な栄養不足人口は8億1,500万人と推定され、前年の7億7,700万人から増加しました。過去10年以上飢餓人口は減少傾向にありましたが、これが増加に転じたことは、これまでの傾向が反転する兆候である可能性も考えられます。このことは、SDGsの目標2として掲げられる「飢餓の終焉(しゅうえん)、食料安全保障と栄養改善、持続可能な農林水産業の実現」を達成するための取組のあり方を問い直し、努力を新たにする必要があることを示唆するものであり、世界に向けて警鐘を鳴らしています。

食料安全保障(すべての人がいかなるときにも十分で安全かつ栄養ある食料を得ることができる状態)を確立するためには、持続可能な食料増産のみならず、栄養状態の改善(特に妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの1000日間における栄養改善はその後の成長過程にも多大な影響を与える)、社会的セーフティー・ネット(人々が安全で安心して暮らせる仕組み)の確立、必要な食料支援や家畜の感染症への対策など、国際的な協調による多面的な施策が求められています。

< 日本の取組 >

このような状況を踏まえ、日本は、食料不足に直面している開発途上国からの要請に基づき食糧援助を行っています。2016年度には、二国間食糧援助として15か国に対し総額43.4億円の支援を行い、日本政府米を中心に約7万トンの穀物(コメ、小麦等)を供与しました。2018年に、日本は「食糧援助規約」のすべての締結国で構成する食糧援助委員会の議長国を務めます。

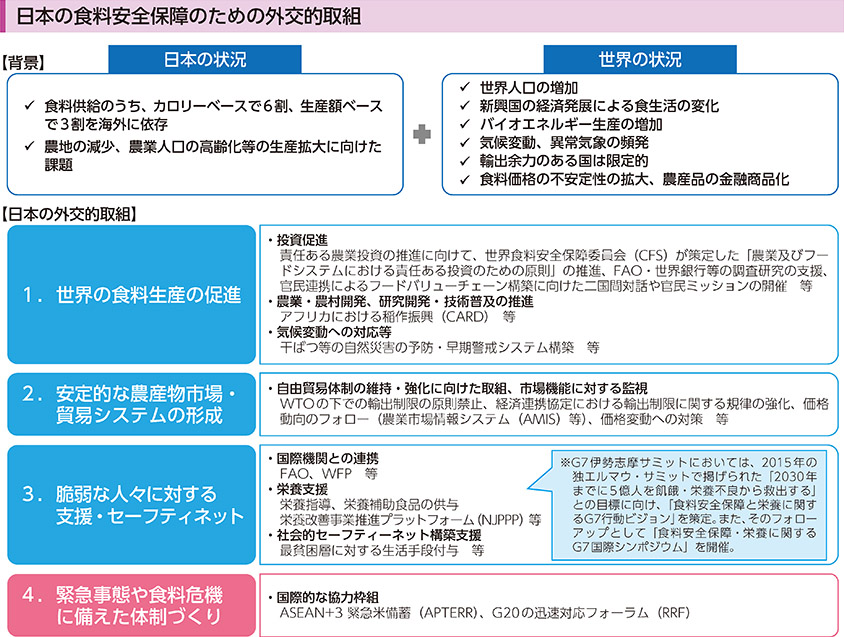

日本の食料安全保障のための外交的取組

また、国際社会において、飢饉(ききん)の大きな要因は紛争であるといわれている中、飢饉に対する対応の重要性が議論されています。日本は飢饉の再発を防止するため、紛争発生後の対応のみならず、紛争の発生・再発予防にも重点を置くことにより、紛争の根本原因への対処を抜本的に強化することが必要との考えの下、2017年3月および9月に中東・アフリカ地域に対してFAO等の国際機関を通じ、食料配布等の人道支援に加えて、害虫の駆除・予防や栄養状況のモニタリングに従事する現地の人々の育成等の分野への支援として緊急支援を実施しました。さらにWFPを通じて、日本は緊急食料支援、教育の機会を促進する学校給食プログラム、食料配布により農地や社会インフラ整備などへの参加を促し、地域社会の自立をサポートする食料支援などを実施しています。2016年には、WFPは世界82か国で約8,200万人に対し、約350万トンの食料を配布するなどの活動を行っています。2017年、日本はWFPの事業に総額1億7,546万ドルを拠出しました。また、FAOを通じて、日本は開発途上国の農業・農村開発に対する技術協力や、食料・農業分野の国際基準・規範の策定、統計の整備などを支援しています。

また、15の農業研究機関から成る国際農業研究協議グループ(CGIAR)が行う品種開発等の研究にも支援を行うとともに、研究者間の交流を通じ連携を進めています。

ほかにも日本は、開発途上国が自らの食料の安全性を強化するための支援を行っています。日本は口蹄疫(こうていえき)などの国境を越えて感染が拡大する動物の伝染病について、越境性感染症の防疫のための世界的枠組み(GF-TADs)など国際獣疫事務局(OIE)やFAOと連携しながら、アジア・太平洋地域における対策を強化しています。

日本は、栄養改善の取組に関して、二国間支援では母乳育児の推進や保健人材育成などの支援を行ってきており、多国間支援では、UNICEFやWFPなどへの拠出を通じて協力しています。ほかにも、日本は国際的に栄養改善の取組を牽引(けんいん)する国際的イニシアティブであるSUN(Scaling Up Nutrition)にドナー国として参加しています。近年では、日本は民間企業と連携した栄養改善事業の推進にも力を入れており、2016年には、栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)を発足させました。このプラットフォームを通じ、日本は民間企業、市民社会、アカデミア(学術研究機関)といったパートナーと協同で、食品関連事業者等による開発途上国における栄養改善の取組を後押しする環境を整備し、栄養改善に貢献します。このほか、アフリカでの栄養改善を加速化するための「食と栄養のアフリカ・イニシアティブ」(IFNA)をJICAが中心となり立ち上げるなど、日本主導の栄養改善の取組が本格的に動き始めています。