3 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築

グローバル化の進展に伴い、国境を越えて人類が共通して直面する環境問題、気候変動、水問題、大規模自然災害、感染症、食料問題、エネルギー等の地球規模課題は開発途上国のみならず、国際社会全体に大きな影響を及ぼします。こうした地球規模課題は、一国のみでは解決し得ない問題であり、国際社会が一致団結して取り組む必要があります。

2017年、7月にSDGsの国際的なフォローアップとして、ニューヨークにて国連ハイレベル政治フォーラムが開催され、日本を含む43か国が自国の2030アジェンダに関する取組を発表しました。日本は、岸田外務大臣(当時)が、SDGsの実施を通じた「誰一人取り残さない」多様性と包摂(ほうせつ)性のある社会の実現のため、国内実施と国際協力の両面でSDGsを力強く推進する旨発表しました。

(1)環境・気候変動対策

環境・気候変動問題は、これまでG7/8、G20サミットで繰り返し主要テーマの一つとして取り上げられており、近年では2015年に国連総会で採択された「2030アジェンダ」においても取り上げられるなど、国際的にその取組の重要性が一層認識されています。これまでも日本は、これらの問題解決に精力的に取り組んできており、今後も引き続き、国際社会における議論に積極的に参画していきます。

< 日本の取組 >

●環境汚染対策

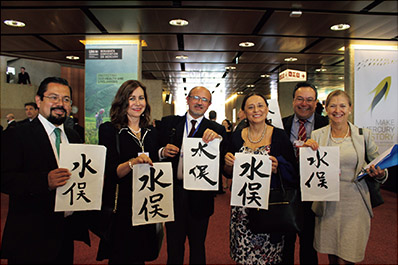

水俣高校生徒が書いた「水俣」の墨書を掲げる水俣条約第1回締約国会議参加者たち。(写真提供:環境省)

日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを開発途上国の公害問題を解決するために活用しています。2013年に日本で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において、日本は議長国として「水銀に関する水俣条約」の採択を主導するとともに、開発途上国の環境汚染対策として2014年から3年間で20億ドルのODAによる支援、および水銀汚染に特化した人材育成支援を行うことを表明し、世界的な環境汚染対策に積極的に取り組む姿勢を国際社会に示しました。

水俣条約は2017年8月に発効し、同年9月にスイス・ジュネーブで第1回締約国会議が開催されました。日本は、水俣病注29の経験を経て蓄積した、水銀による被害を防ぐための技術やノウハウを世界に積極的に伝え、グローバルな水銀対策を推進すべく、世界の国々と共に、引き続きリーダーシップを発揮していく旨を表明しました。

●気候変動問題

気候変動問題は、国境を越えて取り組むべきグローバルな課題であり、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致した取組の強化が求められています。1997年に採択された京都議定書が先進国のみに削減義務を課していたことなどから、すべての国が排出削減に取り組む新たな枠組みとして、2015年のパリでの気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、パリ協定が採択されました。2016年、パリ協定は発効し、同年にマラケシュで開催されたCOP22では、協定実施のための指針の策定期限を2018年とすることが決定されました。2017年11月のCOP23においては、実施指針の採択に向けて、各分野の議論の進捗(しんちょく)状況に応じ、各指針のアウトラインや要素が具体化されるなど、一定の成果がありました。また、2020年において、気候変動対策にかかる資金(気候資金)を先進国から開発途上国に対し、1,000億ドル供与する目標に向けて、着実な進捗が各国から確認されました。2018年には、温室効果ガスの削減に関する世界全体の努力の進捗状況を検討するために促進的対話が実施されます。COP23では、この対話を議長国フィジーの提案により、フィジー語で「透明性・包括性、調和」を意味する「タラノア」対話と呼称するとともに、この対話のデザインが完成しました。

日本としても、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で26%(2005年度比で25.4%)削減する「自国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution)」*の達成に向けて着実に取り組むとともに、環境・エネルギー分野での革新的な技術開発の推進や、開発途上国における気候変動対策支援に積極的に取り組んでいます。

その一つとして、日本は優れた低炭素技術などを世界に展開していく「二国間クレジット制度(JCM)」*を推進しています。これは開発途上国への低炭素技術等の普及や気候変動対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する制度です。日本は2013年に、モンゴルとの間で初めてJCM実施に係る二国間文書に署名したことを皮切りに、2017年末までに17か国との間でJCMを構築しました。2016年以降、インドネシア、モンゴル、パラオ、ベトナムで省エネルギーや再生可能エネルギーのプロジェクトからJCMクレジットが発行されており、JCMは、世界全体での排出削減に寄与しています。

また、日本は「緑の気候基金(GCF)」*を通じて、気候変動分野で開発途上国支援を行っています。これまでに53件の案件がGCFのプロジェクトとして承認されており、また、2017年7月にはJICAが認証機関として承認されたことにより、日本が案件形成の段階から協力が可能となりました。

2017年11月、ドイツ・ボンにおいて開催された国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)の様子。

さらに、気候変動は、地球規模の安全保障および経済の繁栄に脅威をもたらすものとして、最も深刻な課題の一つととらえられており、G7外相会合下のプロセスにおいても「気候変動と脆弱性」のテーマについて継続的に議論が行われています。2016年にG7議長国を務めた日本もこの議論を主導しており、2017年1月、日本は「気候変動と脆弱性の国際安全保障への影響」に関する円卓セミナーを開催し、国内外からの知見を集約しました。また、国内の研究機関、専門家の協力を得て、日本政府は「気候変動に伴うアジア・太平洋地域における自然災害の分析と脆弱性への影響を踏まえた外交政策の分析・立案」を作成し、2017年9月6日にその成果を発表しました。日本政府はこの報告書をCOP23等の様々な機会をとらえて発信するとともに、各国関係者との間で議論を行っています。こうした議論は、日本の気候変動分野における対外的な発信を強化するだけでなく、SDGsや国際協力、防災をはじめとする様々な外交分野における協力の素地となることが期待されます。

●生物多様性

ガボンの首都リーブルビル郊外の海岸。大西洋に面して海岸線が800キロに及び、多様な生物が生息する。(写真:松田奈緒/在ガボン日本大使館)

近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊に対する懸念が深刻になってきています。生物に関する問題に国境はなく、世界全体で生物多様性の問題に取り組むことが必要なことから、1992年に「生物多様性条約」がつくられました。その目的は①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用*、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な配分です。先進国から開発途上国への経済的・技術的な支援を実施することにより、世界全体で生物多様性の保全とその持続可能な利用に取り組んでいます。

日本は、2010年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を愛知県名古屋市で開催するなど、生物多様性の分野を重視しています。また、愛知目標*の達成に向けた開発途上国の能力養成等を支援するため、「生物多様性日本基金」に拠出しており、条約事務局において本基金により生物多様性国家戦略の実施を支援するワークショップ開催等が進められています。

●海洋環境の保全

四方を海に囲まれた島国であり、海洋の恩恵を受けてきた日本をはじめ、国際社会にとって海洋環境の保全は、差し迫った課題です。

2017年6月、ニューヨーク・国連本部にて、持続可能な開発目標(SDG)14実施支援国連会議が開催され、海洋・海洋資源の保全および持続可能な利用に焦点を当てたSDGsの目標14の実施の推進に対する取組や、太平洋・島サミット(PALM)や小島嶼(とうしょ)開発途上国(SIDS)国際会議などに関する協力を発信するとともに、SDG14の実施促進に向けた自主的取組を登録し、SDGsの達成に向け引き続き貢献していく姿勢を表明しました。

- *自国が決定する貢献

(NDC:Nationally Determined Contribution) - パリ協定第4条2に基づく、各国が自ら決定する温室効果ガスの削減目標のこと。パリ協定においては、5年ごとに提出し、目標を達成するために国内措置をとることとされている。

- *二国間クレジット制度

(JCM:Joint Crediting Mechanism) - 開発途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する仕組み。

- *緑の気候基金(GCF:Green Climate Fund)

- 2010年のCOP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された、開発途上国の温室効果ガス削減・吸収と気候変動適応を支援する基金。

- *生物多様性の構成要素の持続可能な利用

- 生態系・種・遺伝子の各レベルでの多様性を維持しつつ、生物等の資源を将来にわたって利用すること。人間の生活は、食料や生活資材など様々な形で生物多様性の構成要素を利用することによって成立しており、その構成要素の持続可能な利用の観点からも生物多様性の保全を図ることが重要である。

- *愛知目標(戦略計画2011-2020)

- 2010年のCOP10において採択された、生物多様性条約の2020年までの戦略計画で掲げられた目標。2050年までに「自然と共生する世界」を実現することを目指し、短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための行動を実施するため、20の個別目標を設定。

- 注29 : 水俣病は、工場から排出されたメチル水銀化合物に汚染された魚介類を食べることによって起こった中毒性の神経系疾患。熊本県水俣湾周辺において1956年5月に、新潟県阿賀野川流域において1965年5月に公式確認された。