(3)万人のための質の高い教育

教育は、貧困削減のために必要な経済社会開発において重要な役割を果たします。また教育は個人が持つ才能と能力を伸ばし、尊厳を持って生活することを可能にし、他者や異文化に対する理解を育み、平和の礎となります。ところが、未だ世界には小学校に通うことのできない子どもが約6,100万人もいます。特に、紛争の影響下にある国や地域で学校に通えない児童の割合は、初等教育では2000年に29%であったものが、2014年には35%(約2,150万人)に上昇しており、深刻な課題となっています。注16

このような状況を改善するために、SDGsの目標4として「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する」が掲げられました。

国際社会は、2015年に「教育2030行動枠組」*を策定、SDGs目標4の達成を目指しています。

< 日本の取組 >

日本は従前から、「国づくり」と「人づくり」を重視して、開発途上国の基礎教育*や高等教育、職業訓練の充実などの幅広い分野において教育支援を行っています。

ネパールの小学校で、板書を一生懸命に書き写す子ども。(写真:山下さくら)

2015年の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択のための国連サミットに合わせ、日本は教育分野における新たな戦略である「平和と成長のための学びの戦略」を発表しました。この戦略は開発協力大綱(2015年閣議決定)の教育分野の課題別政策として策定されたもので、策定に当たり、開発教育専門家や教育支援NGO、関連国際機関等と幅広く意見交換を行いました。同戦略では基本原則として①包摂的かつ公正な質の高い学びに向けた教育協力、②産業・科学技術人材育成と社会経済開発の基盤づくりのための教育協力、③国際的・地域的な教育協力ネットワークの構築と拡大を挙げ、学び合いを通じた質の高い教育の実現を目指しています。

2017年7月の国連ハイレベル政治フォーラムで、岸田外務大臣(当時)は、子ども・若年層に焦点を当てて、教育、保健、防災、ジェンダー分野等を中心に2018年までに10億ドル規模の支援を実施する旨表明し、日本は脆弱な立場に置かれた子どもへの教育機会の確保や職業訓練、女性・子どもの人権状況の改善や子どもの感染症対策・衛生改善等の支援を着実に実施中です。

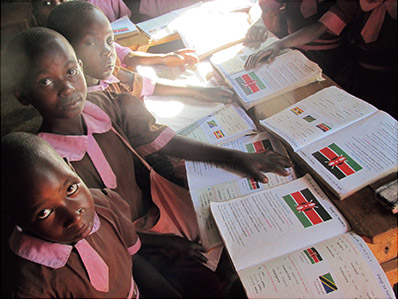

机の数が足りないケニアの小学校。草の根・人間の安全保障無償資金協力を受ける前の教室内の様子。(写真:富樫美紗子/在ケニア日本大使館)

また、初等教育の完全普及を目指す国際的な枠組みである「教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)」*に対しては、日本は2007年度から2016年度までに総額約2,476万ドルを拠出しました。GPEの支援を受けたパートナー国では、2002年と比較し2015年には7,200万人以上の子どもが初等教育を受けられるようになりました注17。

アフリカに対しては、2013年のTICAD Vにおいて、日本は理数科教育の支援拡充や学校運営改善プロジェクトの拡充等を通じて、2013年からの5年間で新たに2,000万人の子どもに対して質の高い教育環境を提供することを表明し、その着実な実施に努めています。加えて、2016年のTICAD VIで日本は、2016年からの3年間で約2万人の理数科教員を育成することを表明し、科学技術分野の基礎学力強化にも貢献しています。

ボツワナ東部の小学校で、英語を指導している青年海外協力隊員(青少年活動)の本間亜衣さん。(写真:本間尚)

さらに、アジア・太平洋地域の教育の充実と質の向上に貢献するため、日本は国連教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))に信託基金を設置し、生涯教育の推進等のためのコミュニティ・ラーニングセンターの運営能力の向上等の事業を実施しています。

日本は日ASEAN間の高等教育機関のネットワーク強化や、産業界との連携、周辺地域各国との共同研究等を行っています。また、「留学生30万人計画」に基づく日本の高等教育機関等への留学生受入れも含め、日本はこれらの多様な方策を通じて、開発途上国の人材育成を支援していきます。

ケニアでは、長崎大学熱帯医学研究所が、2005年にケニア教育研究拠点を設置し、熱帯感染症、国際保健などにかかわる研究活動を展開しており、このような活動を通して、ケニア人、日本人の学部学生、修士・博士課程学生などを受け入れ、将来のアフリカでの保健医療を担う研究者、専門家などの中核人材を育成しています。また同大学はJICA草の根技術協力プロジェクトの学校保健活動を通じた学童の保健教育を行い、地域保健活動の実践を行っています。

●持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

2014年に日本で開催された「持続可能な開発のための教育(ESD)*に関するユネスコ世界会議」以降、「国連ESDの10年(UNDESD)」の後継プログラムとして採択された「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」の下で、世界中でESDに関する活動が展開されています。日本は、UNESCOに拠出している信託基金を通じてGAPの実施を支援するとともに、「ユネスコ/日本ESD賞」を創設するなど、積極的にESDの推進に取り組んでいます。

- *教育2030行動枠組

(Education 2030 Framework for Action) - 万人のための教育を目指して、2000年にセネガルのダカールで開かれた「世界教育フォーラム」で採択されたEFAダカール行動枠組の達成期限が2015年までとなっており、その後継となる行動枠組。2015年のUNESCO総会とあわせて開催された「教育2030ハイレベル会合」で採択された。

- *基礎教育

- 生きていくために必要となる知識、価値そして技能を身につけるための教育活動。主に初等教育、前期中等教育(日本の中学校に相当)、就学前教育、成人識字教育などを指す。

- *教育のためのグローバル・パートナーシップ

(GPE:Global Partnership for Education) - 開発途上国、ドナー国・機関、市民社会、民間企業・財団が参加し、2002年に世界銀行主導で設立された開発途上国の教育セクターを支援する国際的なパートナーシップ。2011年にファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)から改称。

- *持続可能な開発のための教育

(ESD:Education for Sustainable Development) - 持続可能な社会づくりの担い手を育む教育。「持続可能な開発」とは、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させる」開発を意味しており、これを実現する社会の構築には、環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を、自らの問題としてとらえ、その解決を図る必要があり、そのために新たな価値観や行動を生み出すことが重要であるとしている。

●ホンジュラス

テグシガルパ市ハポン小学校増改修計画

無償資金協力(2014年~2016年2月)

引渡し式においてハポン小学校の児童たちにより発表された「米百俵」の演劇。(写真:在ホンジュラス日本大使館)

2003年に訪日したホンジュラスのマドゥーロ大統領(当時)に対して小泉総理大臣(当時)が「米百俵」の故事を紹介しました。「米百俵」とは、1870年の日本で、貧困に窮していた長岡藩が他藩から百俵の米を譲り受けたものの、将来の教育発展を第一と考え、食料として消費するのではなく、学校建設の費用に充てたという史実に基づき、現在の辛抱が将来の利益となることを象徴する故事です。それに感銘を受けたマドゥーロ大統領が、ホンジュラスの学校教育を充実させる計画を策定し、これに対し日本が協力をすることとなりました。

ホンジュラスでは、2004年、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、100校の学校を整備する「米百俵プログラム」を開始しました。このプログラムは、同国100校の小中高等学校を対象に校舎の新規建設、増改修および教育機材整備を行い、教育環境の改善を図るものです。対象案件には米百俵学校記念碑を設置してきました。2016年2月、100校目の学校として「テグシガルパ市ハポン小学校増改修計画」が完了し、プログラムの目的が達成されました。

- 注16 : (出典)Global Education Monitoring Report 2016

- 注17 : Global Partnership for Education HP(https://www.globalpartnership.org/data-and-results/key-results)