5. サブサハラ・アフリカ地域

豊富な天然資源と12億の人口を擁するアフリカは、世界で最後の巨大市場として国際社会の期待と注目を集めています。しかし、特に、サハラ砂漠より南に位置するサブサハラと呼ばれる地域は、依然、根強い貧困や経済格差、インフラ整備の遅れや低い農業生産性、産業人材の不足の問題を抱えています。さらに近年、天然資源等の一次産品の市況低迷、エボラ出血熱の流行や国際テロの頻発など新たな問題にも直面しています。これに対し、2015年1月のアフリカ連合(AU)〈注17〉首脳会合において、アフリカの社会・経済構造改革(トランスフォーメーション)を目指した「アジェンダ2063」が採択されました。また、国連でも同年9月に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」という新たな開発目標が採択されるなど、アフリカ自身さらには国際社会による新たな取組も開始されています。

< 日本の取組 >

マラウイ南部のマンゴチ県に無償資金協力で整備されたマンゴチ橋。モザンビークを経由するナカラ回廊の物流の活性化に役立つ。(写真:今村健志朗/ JICA)

2016年1月、第28回AU閣僚執行理事会出席のためエチオピアを訪問した木原前外務副大臣は、アミナ・ケニア外務・国際貿易長官(2016年5月の組織改編で、現在、外務長官)と会談した

こうした中で2016年8月27日および28日、日本は、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行およびアフリカ連合委員会(AUC)と共に、第6回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド) Ⅵ)をケニアのナイロビで開催しました。アフリカ53か国、開発パートナー諸国およびアジア諸国、国際機関および地域機関の代表、ならびに民間セクターやNGO等市民社会の代表など、約11,000名以上(会場内のサイドイベント含む)が参加しました。また、安倍総理大臣の同行ミッションとして、企業および大学等77団体の代表が参加し、各セッションにおいて日本の民間セクターの取組を紹介しました。

TICAD Ⅵでは、2013年に開催されたTICAD Ⅴ以降のアフリカの開発をめぐる環境変化(特に国際資源価格の下落、エボラ出血熱の流行、テロ・暴力的過激主義の台頭)を踏まえ、①経済多角化・産業化を通じた経済構造改革の促進、②質の高い生活のための強靱な保健システム促進、③繁栄の共有のための社会安定化について集中的な議論が行われ、その成果として、今後のアフリカ開発の方向性を示す「ナイロビ宣言」がまとめられました。

このTICAD Ⅵの意義は、今回初めてすべてのセッションに民間企業が参加し、またアフリカが高い経済成長を持続させるためには、民間企業の役割が不可欠であり、日本企業を含む企業の進出を積極的に後押ししていくことで一致したことにあります。

日本政府は、TICAD Ⅵの取組として、2016年から2018年の3年間で、日本の強みである質の高さ(クオリティ)を活かした約1,000万人の人材育成(エンパワーメント)をはじめ、官民総額300億ドル規模の質の高いインフラ整備や強靱な保健システム促進、平和と安定の基盤づくりなどのアフリカの未来への投資を行う旨を発表しました。また、この取組は、G7伊勢志摩サミットの成果を実践する第一歩であり、日本の優れた科学技術・イノベーション力を活かしつつ、G7議長国として着実にその成果を実現する旨を表明しました。

- 注17 : アフリカ連合 AU:African Union

●ザンビア

小規模農民のための灌漑開発プロジェクト

技術協力プロジェクト(2013年3月1日~実施中)

簡易堰により灌漑農業がうまくいっている地区において、取水堰を練り石積みタイプのものにアップグレード(写真:JICA)

ザンビアでは、全人口の約7割が農業に従事しており、そのうちの大半は所有する土地が1ヘクタール未満の小規模農家です。小規模農家の多くは、灌漑(かんがい)施設へのアクセスがなく、雨水に頼る天水依存型農業に従事しているため、干ばつ・洪水などに対し極めて脆弱(ぜいじゃく)で、ザンビアは食料不足に繰り返し直面してきました。ザンビア政府は、2006年に策定した国家灌漑開発政策で、小規模農家向けの灌漑面積増加の方針を打ち出しましたが、資金面での制約などで十分には進んでいません。

このような状況の中、日本政府はザンビア政府の要請を受け、比較的降水量が多く、川の高低差があり、水を高いところから低いところに流して水の分配を行う重力式灌漑施設を導入できる可能性が高い北部州、ルアプラ州、ムチンガ州を対象に、「小規模農民のための灌漑開発プロジェクト」を開始し、農民参加型の小規模灌漑施設を利用した灌漑農業の導入を支援しています。

このプロジェクトで研修を受けたザンビア農業省の地方の灌漑技術者や農業普及員が主体となって、農民を組織化し、農民達と一緒になって、現地で入手可能な、木・竹・粘土・石などの自然材料を用いた堰(せき)(簡易堰)を建設しました。さらに、この簡易堰の導入により灌漑施設の共同管理に実績を残した地域には、粗石モルタル積みやコンクリートでアップグレードする堰(恒久堰)のパイロット事業を実施し、灌漑の導入を促進してきました。それぞれの灌漑面積は約1ヘクタールと小さなものですが、本プロジェクトによって、779の簡易堰と14の恒久堰が建設され、新たに開発された小規模灌漑面積は961ヘクタール、その受益農家の数は13,745に上っています。一つひとつの規模は小さいながらも、簡易な技術を用いており、その導入研修も段階的に実施していることから、着実に灌漑面積は増えてきています。

また、小規模灌漑の導入により、乾季に栽培ができるようになり、収入が増え、太陽光パネルの設置、子どもの学費補充、自宅の屋根をトタンにするなど、小規模農民の生活が改善するという具体的な成果も出ています。

(2016年8月時点)

●マラウイ

中等理数科教育強化プロジェクト

技術協力プロジェクト(2013年8月~実施中)

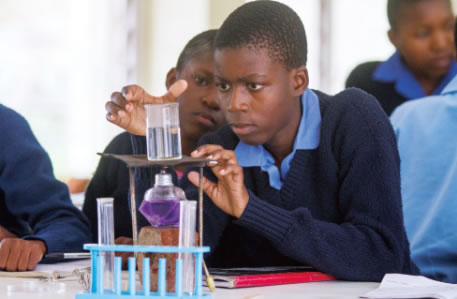

生物の授業で実験に取り組む生徒(写真:久野真一/ JICA)

アフリカの南部に位置するマラウイは、低迷する就学率を向上させるため、1994年に初等教育(8年制)を無償化しました。その結果、初等教育就学者数が急増し、中等教育就学者数も5万人(1994年)から26万人(2010年)に急増しました。しかし、生徒数の増加に対して教員養成が追いついておらず、中等教員1万1,300人のうち正規の資格を持つ教員数は、4,911人(約44%)にとどまります。したがって、中等教育セクタ-において、適切な教育を提供できる体制を整備するためには、「低資格教員」の能力向上、有資格教員の新規養成が求められます(「低資格教員」とは、無資格の教員や教員免許を持っているが専門以外の教科を教えている教員や、本来は小学校教員にもかかわらず中学校で教えている教員など教育のレベルがミスマッチしている教員を指します)。

マラウイの国家教育セクター開発計画では、中等教育の質的・量的拡充を目標とし、特に中等教育分野においては有資格教員の増加、教員の授業時数の適正化、低資格教員の資格付与のための遠隔教育コース拡充、現職教員研修を通じた教員の資質向上などを優先的課題として掲げてきました。このような課題に取り組むため、日本はマラウイの教育省の要請を受け、2004年から2007年に「中等理数科現職教員再訓練プロジェクト(SMASSE)〈注1〉」、2008年から2012年に「中等理数科現職教員再訓練プロジェクトフェーズ2(SMASSEフェーズ2)」を実施し、理数科教授法を改善するための現職教員研修を全国で継続的に実施できる体制づくりを支援してきました。

SMASSEフェーズ2終了時の調査では、現職教員研修を継続的に実施できる人的・組織的・財政的基盤などの「体制整備」という成果が確認されました。具体的には、合計4回の中央研修と計3回の地方研修を実施し、2,500名の理数科教員の育成という目標値に対して、中等教員の3割程度に該当する約3,000名が育成されました。一方、SMASSEフェーズ2においては主に有資格者の現職教員の研修から実施したため、小学校教員の資格しか持っていない者等への研修は別途実施していかなければなりません。また、研修内容についてもさらなる質の向上が求められています。

このような状況を受け、マラウイ政府は、日本政府に対し、SMASSEフェーズ2の成果をさらに普及・継続するための「中等理数科教育強化プロジェクト」を要請しました。このプロジェクトは、さらなる理数科教員の能力強化を図るため、3,400人を対象とした現職教員研修の継続的実施、さらに教員養成課程における470名を対象としたSMASSE研修を導入するための新規教員養成課程(教育実習前)での実践的な教授法に関する研修実施等を含むものです。こうした日本の取組により、現職教員研修の運営体制が強化され理数科教員の教授能力が向上することによって、マラウイの中等学校における理数科の授業の質の向上が期待されています。

(2016年8月時点)

- 注1 : Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education