4. 中東・北アフリカ地域

中東・北アフリカ地域は、石油と天然ガスの埋蔵量がともに世界の約5割を占めており、世界のエネルギーの一大供給地です。また、日本は原油輸入の8割強を中東地域に依存している上、日本と欧州とを結ぶ貿易の中心となる航路は中東地域を経由しており、日本の経済とエネルギーの安全保障という意味からも極めて重要な地域となっています。

中東・北アフリカ地域は2011年以降、大きな政治的変動を経験しました。長期政権が崩壊した国では民主化プロセスが進められています。そうした国々の改革努力を、経済的支援を通じて後押していくことは、その国自身や周辺諸国だけでなく、世界全体の平和と安定にもつながります。

一方で、この地域は、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」などの暴力的過激主義の伸張、大量の難民の発生、シリア危機、イラク情勢の悪化、サウジアラビアとイランの外交関係断絶、中東和平問題、アフガニスタン、イエメンおよびリビアの国内情勢など同地域を不安定化させる様々な課題を抱えています。ISILは2014年にイラクおよびシリアにおいて国境をまたぎ、「国家」の樹立を一方的に宣言し、これに対し、同年に米国を中心とする「対ISIL連合」が、また2015年9月にはロシアが空爆を開始しました。ISILをはじめとする暴力的過激主義の伸張は、中東地域の秩序を大きく揺るがしているのみならず、国際社会全体にとって重大な課題となっています。

さらに人口に占める若者の割合が高い国が多いことも中東・北アフリカ地域の特徴であり、そうした国が今後も安定した成長を実現できるよう支援していくことは重要です。このような諸課題を抱えるこの地域の平和と安定を実現することは、日本を含む国際社会全体にとって極めて重要であり、国際社会もその解決に向けて取り組んでいます。

< 日本の取組 >

2016年2月、英国・ロンドンにおける、シリア危機に関する支援会合で、日本が新たにシリア・イラクおよび周辺国に対し約3.5億ドルの支援を実施することを表明する武藤前外務副大臣

ヨルダン中部に位置するザルカ県の職業訓練所にて、盛岡潔シニア海外ボランティアからマイコン組み立ての指導を受ける訓練所の教職員たち(写真:中道正人/ JICAヨルダン)

中東・北アフリカ地域には、パレスチナに加え、アフガニスタンやイラクなど、生活・社会基盤の荒廃や治安の問題を抱える国や地域が多く存在します。これらの国や地域の平和と安定は、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、これらの国・地域に対しては、持続的な平和と安定の実現、国づくりや国家の再建のために国際社会が一致団結して支援していくことが重要です。このような中東・北アフリカ地域の位置付けから、日本として積極的に支援を行う大きな意義があります。

2012年12月の第二次安倍政権発足から2015年1月までの間に、安倍総理大臣はこの地域を5度訪問し、「安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップ」の構想の下、日本と中東諸国との関係の抜本的強化を進めています。2015年2月、岸田外務大臣は、シリアにおける邦人殺害テロ事件を受け、同月、①テロ対策の強化、②中東の安定と繁栄に向けた外交の強化、③過激主義を生み出さない社会の構築を3本柱とする「邦人殺害テロ事件を受けての今後の日本外交」を発表しました。

国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2016年2月、ロンドンで開催されたシリア危機に関する支援会合において、総額約3.5億ドルの追加的な支援を表明しました。2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラク、および周辺国に対する支援の総額は16.4億ドル以上となっています。

また、日本は安倍総理大臣が打ち出した「中庸は最善」という考えの下、同年5 月のG7伊勢志摩サミットに当たり、暴力的過激主義の拡大を阻止し、「寛容で安定した社会」を中東地域に構築するため、2016年から2018年の3年間で、約2万人の人材育成を含む総額約60億ドルの中東地域安定化のための包括的支援の実施を表明しました。

さらに、同年9月には安倍総理大臣から「難民及び移民に関する国連サミット」で、今後3年間で28億ドル規模の難民・移民への人道支援、自立支援および受入国・コミュニティ支援を行う旨、また、シリア情勢に関する国際連合安全保障理事会(国連安保理)ハイレベル会合にて2016年中にシリア・イラクおよび周辺国に対し、約11.3億ドルの支援を行う旨を表明しました。日本は、こうした支援を着実に実施し、国際社会と協力して、人道支援のみならず中長期的な視点から、日本の強みを活かした「人づくり」など、社会安定化と包摂的成長のための支援を行っていきます。

●チュニジア

ガベス湾沿岸水産資源共同管理プロジェクト

技術協力プロジェクト(2012年10月~ 2016年10月)

持続可能な水産資源管理を推進するため、漁民に対し、水産資源への影響が少ない漁法を指導する七尾仁規専門家(写真:JICA)

チュニジアでは、水産資源は国内における動物性タンパク質の供給源であるばかりでなく、輸出による外貨獲得源として重要な役割を果たしており、約5万3,000人が漁業で生計を立てています。特に、チュニジアの南部3県(スファックス、ガベス、メドニン)が面するガベス湾においては、全国の6割強に当たる約3万3,000人の漁民人口がいて、チュニジアの漁業にとって重要なだけでなく、地中海の水産資源を支える重要な生態系が存在します。しかしながら、乱獲や違法操業による生息環境の破壊によって水産資源が減少し、近年は沿岸漁業生産量が大幅に低下しています。

このような状況を改善するため、チュニジア政府は、水産資源の管理に豊富な知見を有する日本に対して協力を要請し、日本は2005年から5年間にわたり、漁村単位での水産資源管理を支援しました。

しかしながら、ガベス湾の沿岸漁民は湾内の漁場に自由にアクセスして操業できるため、漁村単位で行う資源管理努力では効果が限定的であり、ガベス湾全域の適切な水産資源管理のためには、より包括的な水産資源管理が必要な状況にありました。そのため、チュニジアは、日本に対し、漁村間の連携を強めることで実効性を高めた沿岸水産資源管理計画の策定支援を要請し、日本政府は、2012年から「ガベス湾沿岸水産資源共同管理プロジェクト」を開始することに合意しました。

この計画が策定されることにより、計画対象地域において沿岸水産資源の共同管理が継続的に実践される体制が確保され、ガベス湾全域にわたる持続的な沿岸水産資源の利用が可能となり、漁業を生計手段とする人々の生計安定に寄与しています。

●イラン

ゲシュム島の「エコアイランド」構想による地域のための持続可能な開発計画策定プロジェクト

開発計画調査型技術協力(2015年11月~実施中)

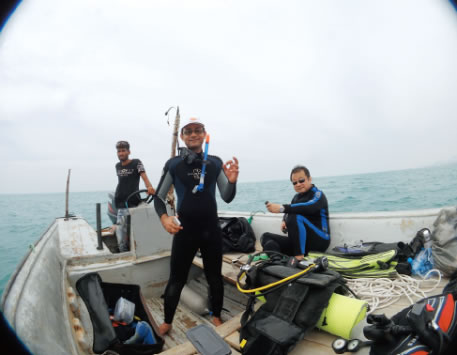

海洋生態系調査の様子。イランでは開発計画策定に必要な基礎データが不足していることから、本事業を通して現地関係者と共に調査を進める。(写真:JICAプロジェクトチーム)

ペルシャ湾の入口に当たるホルムズ海峡上に浮かぶイランのゲシュム島は、地政学的に重要な、沖縄本島より少し大きな約1,700平方キロメートルの島です。島の一部は、重工業、観光業用の自由特区(免税等)に指定され、貿易・経済の拠点として注目されています。2016年1月にイランに対する核関連の経済制裁が解除されてからは、海外からの投資の関心がますます高まっています。

一方、ゲシュム島には、ペルシャ湾最大のマングローブ林や特異な景観を持つジオパーク〈注1〉が広がるなど、豊かで貴重な自然が残されています。しかし、その環境は石油・ガス開発や観光開発等により脅かされています。ゲシュム島のジオパークは、かつては国連教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))の世界ジオパークに登録されていたものの、自然環境の悪化や環境保全体制が未整備のため、登録が解除されてしまいました。また、産業開発が進む一方、島内の失業率は13%とイラン国内でも比較的高く、島内での経済格差が問題となっています。

このような状況下、「エコアイランド」構想として、①環境に配慮した経済特区の開発、②貴重な自然資源と伝統の保全、③地域住民の格差是正の三つを柱に掲げるイラン政府の要請を受け、日本政府は、ゲシュム島の地元住民の生計向上と自然資源の保全にも配慮した持続可能な開発を目的とする島の開発計画策定の技術協力を開始しました。日本から観光振興、水産振興、工業開発、廃棄物管理、下水処理、民間投資促進、環境管理など多様な分野の専門家を現地に派遣し、現況調査、課題・ニーズの分析を行い、包括的で持続可能な開発計画の策定を進めています。重点分野の一つである観光振興に関しては、2016年5月にJICAプロジェクト・チームと在京イラン大使館との共催で開催された観光セミナーには、約40社の日系企業が集まり活発な意見交換が行われました。また、今後、日系の旅行会社を現地に招き、ゲシュム島への観光プログラムの策定、投資促進を図るほか、在京イラン大使館にてセミナーを開催して、日系企業への投資促進広報・マッチングなどを積極的に展開していく予定です。この事業を日本とイラン・ゲシュム島の協力の架け橋とすべく、様々な活動が実施・計画されています。

(2016年8月時点)

- 注1 : 地球・大地(ジオ:Geo)と公園(パーク:Park)とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球を学び、丸ごと楽しむことができる場所をいう。

イラク・エルビル市内中心部で開催されるカイサリ・バザール(市場)の様子(写真:相川祐太/在イラク日本大使館)