3. 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築

グローバル化の進展に伴い、国境を越えて人類が共通して直面する環境問題、気候変動、水問題、大規模自然災害、感染症、食料問題、エネルギー等の地球規模課題は開発途上国のみならず、国際社会全体に大きな影響を及ぼします。こうした地球規模課題は、一国のみでは解決し得ない問題であり、国際社会が一致団結して取り組む必要があります。2015年は、ミレニアム開発目標(MDGs)〈注106〉の後継である「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された国連サミット(9月、ニューヨーク)や、気候変動に関する2020年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されたCOP21(11月~ 12月、パリ)といった重要な国際会議が開催され、様々な地球規模課題に対する国際社会の取組にとって重要な節目の年となりました。2016年はこれらの取組を実施に移す「実施元年」として、あらゆる分野で具体的な活動が開始され、たとえば保健分野においてはG7伊勢志摩サミットやTICAD(ティカッド) Ⅵの場で、公衆衛生危機への対応および平時からの危機への予防・備えにも役立つUHCの達成が重要であることを、国際社会と共に議論を重ねました。

日本は、こうした地球規模課題への積極的な取組を通じて、さらには2030年までの防災の国際目標となる「仙台防災枠組2015-2030」が採択された第3回国連防災世界会議(2015年3月、仙台)を通じて、持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の構築に貢献しています。

(1)環境・気候変動対策

環境・気候変動問題は、これまでG7/8、G20サミットで繰り返し主要テーマの一つとして取り上げられており、近年では2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」においても取り上げられるなど、国際的にその取組の重要性が一層認識されています。これまでも日本は、これらの問題解決に精力的に取り組んできており、今後も引き続き、国際社会における議論に積極的に参画していきます。

< 日本の取組 >

●環境汚染対策

2013年10月、熊本において開催された「水銀に関する水俣条約」外交会議において、同条約に署名する岸田外務大臣

日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを開発途上国の公害問題等を解決するために活用しています。2013年10月に熊本で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において採択された「水銀に関する水俣条約」は、水銀による人の健康と環境の保護を目的とするものです。水俣病の教訓もあって、日本はその策定に積極的に関与し、2016年2月に同条約を締結しました。日本は同外交会議において、開発途上国の環境汚染に対する具体的な支援として、大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理の3分野で、2014年から3年間で20億ドルのODA支援、および水銀汚染防止に特化した人材育成支援の実施を表明し、取組を行ってきています。

●気候変動問題

2016年11月、モロッコ・マラケシュにおいて開催された国連気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)の様子(写真:(C)UNFCCC)

気候変動問題は、国境を越えて取り組むべき差し迫った課題です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)〈注107〉が2014年11月に公表した最新の第5次評価報告書〈注108〉統合報告書によると、1880年~ 2012年において世界の平均気温は0.85度上昇しているとされています。このような中、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致団結した取組の強化が求められています。気候変動枠組条約に基づき、国際的な取組について交渉が進められており、日本はこれに積極的に参画しています。

1997年に採択された京都議定書が先進国のみに削減義務を課していたことなどから、すべての国が排出削減に取り組む新たな枠組み構築を目指し、長年にわたり交渉が行われた結果、気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)(2015年11月30日~ 12月13日、パリ)において2020年以降の新たな枠組みとして、すべての国が参加する枠組みである「パリ協定」が採択されました。日本は、この重要な合意妥結を後押しするため、COP21において、開発途上国支援とイノベーションの二本柱から成る「美しい星への行動2.0(Actions for Cool Earth: ACE2.0)」を安倍総理大臣より発表しました。特に、開発途上国支援については、2020年に官民合わせて、これまでの1.3倍となる約1兆3,000億円の気候変動関連の支援実施を表明し、パリ協定の採択を後押ししました。

2016年11月4 日、パリ協定は、米国、中国、EU、インド、ブラジル等の主要排出国を含む各国による締結を経て発効しました(日本も11月8日に同協定を締結)。その後、気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)(11月7日~ 18日、モロッコ・マラケシュ)、パリ協定第1回締約国会合(CMA1)(同月15日~ 18日)が開催され、協定実施のための指針の策定期限が2018年に決定されるなど、協定の着実な実施に向けて重要な進展が見られました。特に、この会合においては、同会合に先だって先進国側が発表した「2020年までの対途上国1,000億ドルコミットメント実現に向けたロードマップ」につき、途上国側から歓迎の意向が示されるなど、気候変動関連の対途上国支援に関する国際社会の取組という観点からも成果が見られました。また、同会合に合わせて、山本環境大臣から、「アジア太平洋適応情報プラットフォーム」等、気候変動分野における日本の主な途上国支援をとりまとめ、分かりやすく示した「日本の気候変動対策支援イニシアティブ」の発表も行いました。

また、気候変動問題という差し迫った課題の解決に積極的に貢献すべく、日本としても、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で26%(2005年度比で25.4%)削減する自国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution)*の達成に向けて着実に取り組むとともに、環境・エネルギー分野での革新的な技術開発の推進や、開発途上国における気候変動対策支援に積極的に取り組んでいます。

その一つとして、優れた低炭素技術などを世界に展開していく二国間オフセット・クレジット制度(JCM)*を推進しています。これは開発途上国への低炭素技術等の普及や気候変動対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する制度です。2013年1月に、モンゴルとの間で初めてJCM実施に係る二国間文書に署名したことを皮切りに、2015年末までに16か国(モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ)との間でJCMを構築しました(これら16か国に加え、フィリピンと二国間文書の署名に向けた覚書に署名。)。2016年5月、インドネシアにおける冷凍設備の省エネルギープロジェクトから初めてのJCMクレジットが発行されたことに続き、9月にはモンゴルの高効率な熱供給ボイラーを導入するプロジェクトからもJCMクレジットが発行されており、JCMの成果が確実に現れています。

また、2015年5月、日本は気候変動分野での開発途上国支援を行う「緑の気候基金(GCF)*」に15億ドル(約1,540億円)を拠出することを決定しました。これにより、GCFは、支援を開始するために必要な条件が充足され、開発途上国に対する資金供与を行えるようになりました。その後、2015年11月の第11回理事会で最初のプロジェクト8案件が承認されたことに続いて、2016年6月の第13回理事会では新たに9案件が承認され、これまでにGCFのプロジェクトとして承認された案件は17件になりました。

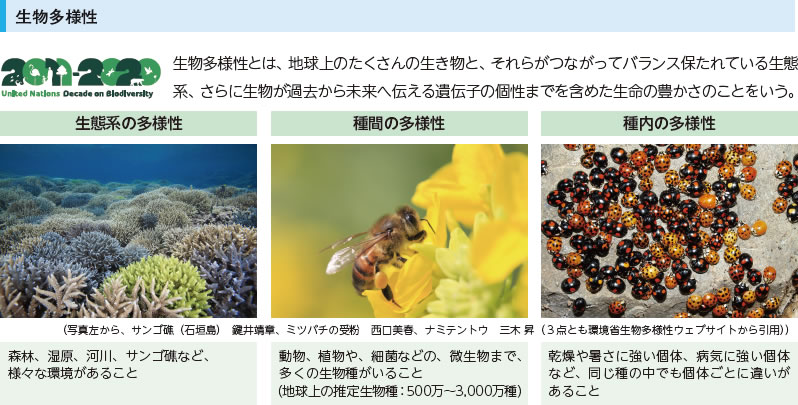

●生物多様性

ソロモンのマライタ州マルーの海岸にて熱帯地域特有の海に生息するアオヒトデを手に持つ子どもたち(写真:西山裕介)

近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊に対する懸念が深刻になってきています。生物に関する問題に国境はなく、世界全体で生物多様性の問題に取り組むことが必要なことから、「生物多様性条約」がつくられました。その目的は①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用*、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な配分です。先進国から開発途上国への経済的・技術的な支援を実施することにより、世界全体で生物多様性の保全とその持続可能な利用に取り組んでいます。

日本は、2010年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を愛知県名古屋市で開催するなど生物多様性の分野を重視しています。2016年12月には、カンクン(メキシコ)にて第13回締約国会議(COP13)が開催され、「農林水産業及び観光業における各種セクターへの生物多様性の保全及び持続可能な利用の組み込み」を主要テーマとして、生物多様性の主流化をはじめとする様々な課題について議論が行われるとともに、開発途上国の能力強化に向けた2017年~ 2020年の短期行動計画が採択されました。これに先立ち開催された閣僚級会合では、日本を含む9か国・団体から、2020年の愛知目標*達成に向けたイニシアティブの表明がなされ、日本からは、生物多様性日本基金による能力養成を通じた地球規模での取組の支援を表明しました。

●持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

2014年11月に岡山県岡山市および愛知県名古屋市において開催された「持続可能な開発のための教育(ESD)*に関するユネスコ世界会議」以降、「国連ESDの10年(DESD)〈注109〉」の後継プログラムとして採択された「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」の下で、世界中でESDに関する活動が展開されています。日本は、UNESCO(ユネスコ)に拠出している信託基金を通じてGAPの実施を支援するとともに、「ユネスコ/日本ESD賞」を創設するなど、積極的にESDの推進に取り組んでいます。

- *自国が決定する貢献(NDC: Nationally Determined Contribution)

- パリ協定第4条2に基づく、各国が自ら決定する温室効果ガスの削減目標のこと。パリ協定においては、5年ごとに提出し、これを達成するために国内措置をとることとされている。

- *二国間オフセット・クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)

- 開発途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する仕組み。

- *緑の気候基金(GCF: Green Climate Fund)

- 2010年のCOP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された、開発途上国の温室効果ガス削減・吸収と気候変動適応を支援する基金。

- *生物多様性の構成要素の持続可能な利用

- 人間の生活は農林水産業による食料生産や工業原料の採取など、様々な形で生物多様性の構成要素を利用することによって成立しているが、世界的に見れば、気候変動や開発行為による環境悪化等によって生物多様性が損なわれている。将来にわたり生物等の資源を利用するため、地球上の生物多様性を生態系、生物種、遺伝子の各レベルで維持し、生物多様性の保全とその持続可能な利用を図ることが重要である。

- *愛知目標(戦略計画2011-2020)

- 2010年のCOP10において採択された、生物多様性条約の2020年までの戦略計画で掲げられた目標。2050年までに「自然と共生する世界」を実現することを目指し、短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための行動を実施するため、20の個別目標を設定。

- *持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)

- 持続可能な社会の担い手を育む教育。「持続可能な開発」とは、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させる」開発を意味しており、これを実現する社会の構築には、環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を、自らの問題としてとらえ、その解決を図る必要があり、そのために新たな価値観や行動を生み出すことが重要であるとしている。

- 注106 : ミレニアム開発目標 MDGs:Millennium Development Goals

- 注107 : 気候変動に関する政府間パネル IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change

- 注108 : 2013年から2014年にかけて公表された、第1・第2・第3作業部会の3部の評価報告書、およびこれらの報告の知見を統合した報告書。

- 注109 : 国連ESDの10年 DESD:Decade of Education for Sustainable Development

●マレーシア

サバ州を拠点とする生物多様性・生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト

技術協力プロジェクト(2013年7月~実施中)

河川の環境教育の指導者研修にて水質調査実習中(写真:JICA)

マレーシア・サバ州は、テングザルの生息するマングローブ林、アジアゾウの生息する低地熱帯林、また東南アジア最高峰のキナバル山に至るまで、多様な生態系、生物相を擁しています。しかし、1970年代以降、アブラヤシ農園等の大規模開発が進み、森林面積は以前の3分の2にまで減少しました。土壌劣化や水質汚染等の環境問題も顕在化し、自然資源への依存度の高い地域住民の生活基盤の脅威となっています。

この様な状況の下、マレーシア政府の要請に応(こた)え、日本は、2002年以来10年にわたる「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」〈注1〉を実施しました。同プログラムのフェーズ1では、研究、公園管理、生息域管理の各分野において人材育成を行いました。次のフェーズ2では、サバ生物多様性センター設立、ラムサール条約湿地への登録、サバ生物多様性戦略策定等の政策枠組みづくりの支援を行いました。この協力により、サバ州では他の州に先駆けて生物多様性に関する包括的な戦略が策定され、保護区管理の実施体制が整備されました。

しかし、マレーシアは、生物多様性戦略の実施、保護区周辺の緩衝地域を含めた統合管理、そしてこれまでの成果を他の州、および国外へ普及させるためには、さらなる技術協力を受ける必要があると考え、後継の技術協力プロジェクト、「サバ州を拠点とする生物多様性・生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト」(SDBEC)を日本に対して要請しました。

2013年7月から開始されたこのプロジェクトでは、活動の一つとして、自然共生社会の実現を図るため保護地域周辺の住民も含めた関係者の能力の向上を支援しています。たとえば、2か所のパイロットサイトでは、養蜂、クワの実の栽培と加工、有機堆肥づくりなどを通じて住民の生計向上を図る取組を行っています。また、川沿いに位置する村では、川の保全に関する環境教育も実施しています。

これらの取組が、生物多様性・生態系の保全に貢献する自然共生社会のモデルとして他の地域へと普及し、さらに、サバ州から他州、そして国外にも広がり、持続可能な開発の推進に寄与することが期待されています。

(2016年8月時点)

- 注1 : フェーズ1 は2002年2月~ 2007年1月、フェーズ2 は2007年10月~ 2012年9月に実施。

●ベトナム

気候変動対策支援プログラムローン

円借款(2010年度~ 2016年度)

ベトナム洪水被害(写真:JICA)

ベトナムは急速な経済成長により、1995年から2011年の間にエネルギー消費量が約2.8倍に増加し、同国の温室効果ガス(GHG)の排出量増加率(1995 ~ 2012年)はASEAN(アセアン)主要諸国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)の中で2番目に高くなっています。また、ベトナムは約3,400 キロメートルに及ぶ長い海岸線とともに、広大なデルタ地帯を有しているため、気候変動の影響を最も受けやすい国の一つです。将来の気候変動に伴う災害の発生頻度の増加・深刻化は、ベトナムの持続的な開発にとっての重要なリスク要因となると考えられています。

こうした状況を受け、ベトナム政府は、2008年に「気候変動対策にかかる国家目標プログラム」を発表し、2020年までを目標とした各省庁の担当する分野における気候変動対策を打ち出しました。また、2011年には、GHGの吸収・排出抑制による気候変動の緩和や、気候変動の影響に対する適応能力強化等に関する方針として「国家気候変動戦略」を、2012年には、中長期の持続可能な発展と社会・経済開発を同時に実現することを目的とした「グリーン成長戦略」を発表しました。

このようなベトナム政府の気候変動対策の取組を後押しするため、日本は、2009年より財政支援と政策対話を通じた気候変動対策支援を始めました。具体的には、森林管理や省エネルギーに関する政策・制度整備などをベトナム側が行い、政策対話を通じて、その達成状況を評価した上で、円借款による財政支援を行ってきました。これまでの支援を通じて、日本は、水資源法の策定や再生可能エネルギー導入枠組みの形成といった、ベトナムの気候変動対策に係る国の法律や制度の整備に重要な役割を果たしています。

●ネパール

カトマンズの住民によるバグマティ川の汚染防止を通じた生活環境改善プロジェクト

日本NGO連携無償資金協力(2014年2月~実施中)

バグマティ川の上流から下流まで生き物観察、水質検査を行い、現在の川の状況を調査(写真:特定非営利活動法人ムラのミライ)

カトマンズ盆地を流れるバグマティ川は、カトマンズに住む人々の生活を支える水源でもあります。

しかし、カトマンズはここ20年間で急激に人口が増え、多くの住宅が建設された一方で、ごみ回収や下水処理の整備が追い付かず、回収されないごみは川岸に廃棄されるとともに、未処理の生活排水が川へと垂れ流しになっています。このようにバグマティ川は汚染が深刻化し、特に下流は生き物の住めない「死んだ川」といわれるほどになっているなど、カトマンズの人々は住環境の悪化に晒(さら)されています。

そのため、今後も汚染がさらに進むと予想されるバグマティ川中流域において、2014年2月から日本NGO無償資金協力を活用し、住民による維持管理が可能な「分散型排水処理施設(DEWATS:Decentralized Wastewater Treatment Systems)」を村単位で建設しました。この施設は、川の汚染による住環境の悪化の防止を目指していますが、施設を建設してもそれを利用する住民が維持管理をしていかなければ、DEWATSを有効に活用することはできません。そこで、施設の建設と並行して、施設を利用する住民に対して研修を実施し、住民が川の汚染の仕組みやDEWATSの働き、建設にかかるコスト等を理解し、施設維持管理のために「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「いくらコストをかける」のかという、具体的で実現可能な計画を考えて、実行できるようにしています。

これまでにバグマティ川中流に位置する2か所(デシェ村、バスネット村)での活動が終了しました。デシェ村では177世帯分の家庭排水、バスネット村では66世帯分の家庭排水および近隣の国立公園の排水を処理できるDEWATSを建設し、住民による維持管理・活用が始まっています。また、DEWATSの維持管理だけではなく、村でのごみ箱の設置や、週に1回の清掃活動など、住民主導の自主的な活動も始まりました。さらに、これら住民の中から、他地域へと環境保全活動を広げる指導員18人を養成し、事業終了後も住民の手で環境保全活動を広げていく準備をしています。

(2016年8月時点)