無償資金協力審査ガイドライン

(暫定版)

平成16年8月

I.基本的事項

1.目的

本ガイドラインは外務省が無償資金協力を実施するにあたり、案件の発掘形成段階から案件の実施、さらには実施後の監理の各過程において、環境社会配慮を含む適正な事業の実施のために行うべき審査の視点及びその手順を示すことを目的とする。

2.適用範囲

本ガイドラインを適用する無償資金協力は一般プロジェクト無償及び水産無償とする。なお、一般プロジェクト無償の中でも、業務の実施方法が異なる国際(地域)機関を実施機関とするもの(広域開発無償、感染症対策無償、子供の福祉無償の一部)は除く。

3.ガイドラインの適用と改訂

本ガイドラインは当分の間(平成16年 月から1年間程度)、試行的に適用するものとし、本ガイドラインについて、日本国及び被援助国の政府関係者、コンサルタント等の法人、団体、専門家、NGO、その他一般の方々等の意見を聞きつつ、必要に応じ見直しながら実施する。

試行的に適用する期間における関係者等の意見等を踏まえ、所要の改定を行って本ガイドラインを本格的に適用することとするが、その後も透明性を確保しつつ、必要に応じ改定を行うなど柔軟に対応するものとする。

4.無償資金協力業務の流れ

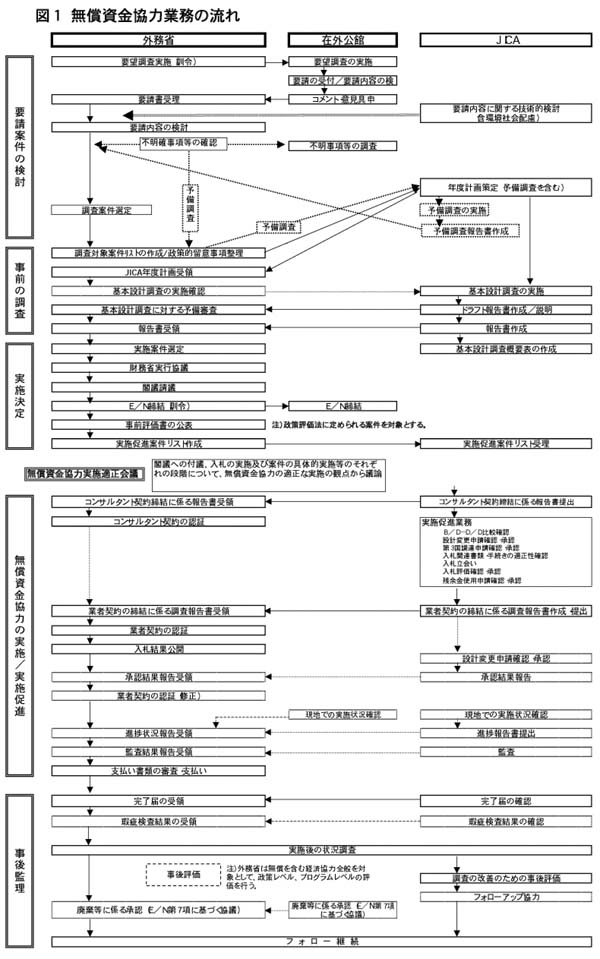

ガイドラインを適用する一般プロジェクト無償資金協力、水産無償資金協力の業務の流れは図1のとおりである。

5.環境社会配慮

本ガイドラインは、無償資金協力の実施にあたり、各段階における審査の項目、内容、方法、留意点等を示すものであり、当然、環境社会配慮が審査の中で重要な項目であることは言うまでもない。

他方、平成15年度にJICAにおいて環境社会配慮ガイドラインの改定が行われた。この改定にあたっては、当省を含む日本国政府関係者、コンサルタント団体等の法人、専門家、NGO等の委員からなる委員会(すべて公開)によって提言が取りまとめられた。JICAはこの提言に基づき、透明性を確保しつつ、平成16年4月にガイドラインを改訂した。このJICAの環境社会配慮ガイドラインはJICAが実施する無償資金協力の事前の調査も適用の対象としている。

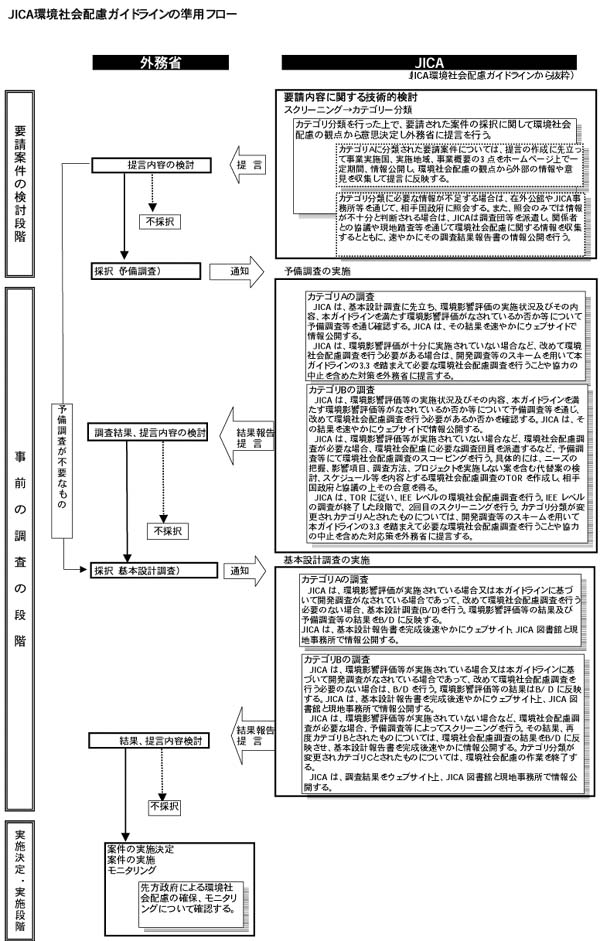

このように、JICAの環境社会配慮ガイドラインが既に関係者の英知を集めたものであること、外務省のガイドラインとJICAのガイドラインは基本的な部分で一貫性が担保されていることが望ましいことから、外務省は基本的にJICAのガイドラインを準用することで外務省の環境社会配慮ガイドラインとする。したがって、環境社会配慮についての個別のガイドラインを作成することはせず、本ガイドラインにおいて、無償資金協力全体の審査のどの段階でどのようにJICAのガイドラインを適用するかについて示すこととする。

II.審査の視点と手順

1. 要請案件の審査

(1)要望調査

無償資金協力を行う開発途上国から、ニーズを踏まえた新たな案件の要請がなされるよう、毎年度在外公館を通じて要望調査を実施する。要望調査にあたって在外公館が留意すべき事項は以下を基本とする。

無償資金協力を行う開発途上国から、ニーズを踏まえた新たな案件の要請がなされるよう、毎年度在外公館を通じて要望調査を実施する。要望調査にあたって在外公館が留意すべき事項は以下を基本とする。

(イ)一般的留意事項

(a)政府開発援助大綱(ODA大綱)、国別援助計画等、上位計画等との整合性の確保

政府全体として一体性と一貫性をもってODAを効率的・効果的に実施すべく、国別援助計画策定国については、援助計画や最近の協議結果を踏まえる。また、その他の国も含め日本国政府の援助の重点分野との関連から選択的、集中的に案件発掘を行なう。

政府全体として一体性と一貫性をもってODAを効率的・効果的に実施すべく、国別援助計画策定国については、援助計画や最近の協議結果を踏まえる。また、その他の国も含め日本国政府の援助の重点分野との関連から選択的、集中的に案件発掘を行なう。

(b)当該被援助国の援助需要との整合性の重視

当該被援助国の援助需要(国家開発計画、開発戦略上の重点分野(貧困削減戦略ペーパー(PRSP)やセクタープログラム(SP)が策定されている場合にはこれらを含む)との整合性が高い案件を精査し、選定する。個別案件を「総花」的に取り上げることは回避する。

当該被援助国の援助需要(国家開発計画、開発戦略上の重点分野(貧困削減戦略ペーパー(PRSP)やセクタープログラム(SP)が策定されている場合にはこれらを含む)との整合性が高い案件を精査し、選定する。個別案件を「総花」的に取り上げることは回避する。

(c)効果的案件の形成

上記(a)、(b)を踏まえ、メリハリのきいた支援の実施に留意し、同時に日本の知見等にも留意しつつ、各種無償スキームを活用し、有効な援助案件の形成に努める。

上記(a)、(b)を踏まえ、メリハリのきいた支援の実施に留意し、同時に日本の知見等にも留意しつつ、各種無償スキームを活用し、有効な援助案件の形成に努める。

(d)受け身ではない積極的な案件形成とスクリーニングの強化

優良案件の発掘には、まずは先方政府経済協力(無償)窓口機関及び関係省庁と在外公館(現地ODAタスクフォースが設置されている国においては同タスクフォースを積極的に活用する。)との間で十分意見交換を行い、先方政府の真のニーズを把握し、積極的に情報収集を行なうのみならず、先方政府が右に基づき案件形成を行う際には適宜無償資金協力システム及び技術等の助言を行う等積極的に案件形成に取り組む事が望ましい。またプロジェクト形成調査、開発調査や予備調査を積極的に活用することも望ましいので、かかる調査との連携に十分留意する。加えて、先方政府、在外公館及びJICA事務所との間で調整を図りつつ十分なスクリーニングを行い、候補案件を絞り込む。

優良案件の発掘には、まずは先方政府経済協力(無償)窓口機関及び関係省庁と在外公館(現地ODAタスクフォースが設置されている国においては同タスクフォースを積極的に活用する。)との間で十分意見交換を行い、先方政府の真のニーズを把握し、積極的に情報収集を行なうのみならず、先方政府が右に基づき案件形成を行う際には適宜無償資金協力システム及び技術等の助言を行う等積極的に案件形成に取り組む事が望ましい。またプロジェクト形成調査、開発調査や予備調査を積極的に活用することも望ましいので、かかる調査との連携に十分留意する。加えて、先方政府、在外公館及びJICA事務所との間で調整を図りつつ十分なスクリーニングを行い、候補案件を絞り込む。

(ロ)案件の目的の明確化

案件の目的に対し特定の技術・方法のみが採用されている案件については、その背景を調査し、特定企業に利することのないよう目的の明確化を図るよう留意する。

案件の目的に対し特定の技術・方法のみが採用されている案件については、その背景を調査し、特定企業に利することのないよう目的の明確化を図るよう留意する。

(ハ)案件形成に際しての留意点

(a)ニーズの把握

書類による検討のみならず、実際に要請案件を確認すべくサイトを訪問するなどして、先方のニーズに関しての説明を受けると共に、現状から真のニーズを把握することに努め、案件内容を十分検討する。

書類による検討のみならず、実際に要請案件を確認すべくサイトを訪問するなどして、先方のニーズに関しての説明を受けると共に、現状から真のニーズを把握することに努め、案件内容を十分検討する。

(b)先方の能力

用地の確保、先方負担分の予算確保、工事実施能力、維持管理能力等にかかる情報を得るとともに、十分留意をする。

用地の確保、先方負担分の予算確保、工事実施能力、維持管理能力等にかかる情報を得るとともに、十分留意をする。

(c)環境や社会問題への配慮(下記参照)

(d)他の援助スキームあるいは他ドナーによる支援との関係

(e)技術協力との連携の有無、必要性

日本国政府による技術協力との連携あるいはソフト・コンポーネントの活用に最大限配慮し、可能な限り無償案件(特に機材案件、人材育成機関等の案件)を技術協力またはソフト支援と組み合わせる方針で案件を形成する。

日本国政府による技術協力との連携あるいはソフト・コンポーネントの活用に最大限配慮し、可能な限り無償案件(特に機材案件、人材育成機関等の案件)を技術協力またはソフト支援と組み合わせる方針で案件を形成する。

(f)有償資金協力との連携の有無・必要性

日本国政府による有償資金協力との連携に最大限配慮し、可能な場合には無償案件(特に人材育成機関等の案件)を有償資金協力と組み合わせる方針で案件を形成する。

日本国政府による有償資金協力との連携に最大限配慮し、可能な場合には無償案件(特に人材育成機関等の案件)を有償資金協力と組み合わせる方針で案件を形成する。

(g)過去の類似案件の確認

維持管理体制及び実施状況、施設運営効果発現等に留意する。

維持管理体制及び実施状況、施設運営効果発現等に留意する。

註)要請書のひな型は別紙のとおり。

|

JICA環境社会配慮ガイドラインの抜粋

【環境社会配慮の項目】

【カテゴリ分類】

|

(2)要請案件の審査

要望調査によって上記の留意点を踏まえ発掘、形成された具体的な案件が要請案件として提出される。

提出された要請案件は、外務本省において、上記の留意事項全てを基本的な審査ポイントとして案件の採否について検討、審査される。

上記の審査以前に、必要とされる情報で記入ミスないしは記載漏れ等軽微な不明事項等があった場合は在外公館ないしはJICA事務所を通じて調査を行う。また、必要性、緊急性或いは優先度が認められ、案件の内容、規模等が無償資金協力によって実施可能かつ想定される裨益対象、効果が無償資金協力案件として適格であると考えられる等、案件そのものは基本的に優良と判断するが、在外公館、JICA事務所を通じた調査または要請内容に関するJICAの技術的検討の結果では要請内容が不明瞭又は懸念がある場合、あるいはJICAがガイドラインに基づき環境社会配慮調査が必要と判断された提言した場合等には、無償資金協力(事前の調査)案件の採択にあわせ、必要に応じ、調査実施上の留意点等をJICAに通知する。

審査の結果、案件を採択した場合は、基本設計調査で要請案件の審査において、採択のための要件は満たしているがさらに詳細な調査が必要な項目や、供与する機材等のレベル、維持管理体制の詳細な確認といった、特に留意して調査すべき事項等について特記しJICAが行う基本設計調査での留意点としてJICAに通知する。

要望調査によって上記の留意点を踏まえ発掘、形成された具体的な案件が要請案件として提出される。

提出された要請案件は、外務本省において、上記の留意事項全てを基本的な審査ポイントとして案件の採否について検討、審査される。

上記の審査以前に、必要とされる情報で記入ミスないしは記載漏れ等軽微な不明事項等があった場合は在外公館ないしはJICA事務所を通じて調査を行う。また、必要性、緊急性或いは優先度が認められ、案件の内容、規模等が無償資金協力によって実施可能かつ想定される裨益対象、効果が無償資金協力案件として適格であると考えられる等、案件そのものは基本的に優良と判断するが、在外公館、JICA事務所を通じた調査または要請内容に関するJICAの技術的検討の結果では要請内容が不明瞭又は懸念がある場合、あるいはJICAがガイドラインに基づき環境社会配慮調査が必要と判断された提言した場合等には、無償資金協力(事前の調査)案件の採択にあわせ、必要に応じ、調査実施上の留意点等をJICAに通知する。

審査の結果、案件を採択した場合は、基本設計調査で要請案件の審査において、採択のための要件は満たしているがさらに詳細な調査が必要な項目や、供与する機材等のレベル、維持管理体制の詳細な確認といった、特に留意して調査すべき事項等について特記しJICAが行う基本設計調査での留意点としてJICAに通知する。

|

JICA環境社会配慮ガイドラインによる環境社会配慮の手続き

【要請確認段階】

|

2. 事前の調査

(1)予備調査

予備調査においては、不明瞭な点ないしは懸念事項の調査、確認が行われ、外務省では、その結果に基づき再度案件の審査を行い、採否を検討する。予備調査結果についての審査ポイントは要望調査時の留意事項の全てであるが、特に先方実施能力、他の援助スキームとの関係については重要である。

予備調査においては、不明瞭な点ないしは懸念事項の調査、確認が行われ、外務省では、その結果に基づき再度案件の審査を行い、採否を検討する。予備調査結果についての審査ポイントは要望調査時の留意事項の全てであるが、特に先方実施能力、他の援助スキームとの関係については重要である。

(2)基本設計調査

基本設計調査は、要請書に記入された諸要件について、実際に現地で経済協力(無償)窓口機関及び実施機関との間で協議を行うと共に、サイト調査(地下水案件では試掘等)を行うなどして、より詳細な調査・解析を行い、基本設計、概算事業費の積算を行うものであり、調査結果は無償資金協力としての当該案件実施について審査するための基礎資料となる。

JICAによる基本設計調査のドラフト報告書が作成された時点で、予備審査を行うが、予備審査における審査ポイントは、案件の採否検討時に提起された「特に留意して調査すべき事項等」についての調査結果の妥当性確認、先方の要請を如何に実施するかの観点からの供与限度額、建設工期、資機材納期等の実施スケジュールの確認である。

基本設計調査は、要請書に記入された諸要件について、実際に現地で経済協力(無償)窓口機関及び実施機関との間で協議を行うと共に、サイト調査(地下水案件では試掘等)を行うなどして、より詳細な調査・解析を行い、基本設計、概算事業費の積算を行うものであり、調査結果は無償資金協力としての当該案件実施について審査するための基礎資料となる。

JICAによる基本設計調査のドラフト報告書が作成された時点で、予備審査を行うが、予備審査における審査ポイントは、案件の採否検討時に提起された「特に留意して調査すべき事項等」についての調査結果の妥当性確認、先方の要請を如何に実施するかの観点からの供与限度額、建設工期、資機材納期等の実施スケジュールの確認である。

|

JICA環境社会配慮ガイドラインによる環境社会配慮の手続き

【無償資金協力のための事前の調査】 (カテゴリAの調査)

|

3. 案件実施の審査

基本設計調査の結果に基づき外務省は、ODA大綱を踏まえつつ、当該案件について無償資金協力の必要性を対象国の経済状況、開発ニーズ、わが国のODA基本政策との関係、二国間関係等の観点から評価し、見込まれる供与額、目的、実施内容、無償資金協力の成果の目標等について妥当性を審査し、実施の決定について判断する。

なお、なお、環境社会配慮について、JICAのガイドラインに基づく環境社会配慮の結果として必要な手続き(現地ステイクホルダーの同意取り付け等)が案件実施の際の要件とされた場合は、実施の決定にあたって外務省は環境社会配慮の要件の充足を確認する。

以上の審査終了後の手続きについては、実施案件について財務省との実行協議を行う。実行協議の後、実施にかかる交換公文の締結のための閣議決定を行う。その後、先方政府と交換公文(E/N)を署名交換し、無償資金協力の実施に至る。

4. 事前評価結果の公表

上記の検討結果は当該案件がE/N供与限度額で10億円以上の場合には、「事前評価書」(「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(以下「政策評価法」という)第9条により義務づけられた事前評価)として取りまとめた上、E/N署名後、速やかに外務省HPに掲載し公表する。

5. 無償資金協力実施中

(1)実施促進業務

E/N署名後は基本的には先方政府が事業の実施主体となり建設または機材の整備等が調達契約に基づき行われる。当該無償資金協力事業がE/N及び付属のA/M(Agreed Minutes)、R/D(Record of Discussions)に基づき適正に実施されているかについては、事業の適正かつ円滑な実施を確保するため実施促進業務としてJICAが行う。外務省はJICAの実施促進業務について、JICA等から提出される報告書(契約の締結に係る調査報告書、設計変更承認結果報告書、進捗状況報告書等)に基づきチェックすると共に、政策的な観点からも当該無償資金協力が適正に実施されているかチェックする。

なお、無償資金協力実施中の環境社会配慮の確保については、先方政府にモニタリングと報告を義務付け、適正に確保されていることを確認する。

また、現地ステイクホルダー等から環境社会配慮の確保について苦情があった場合には、現地においては在外公館がこれを受付け、速やかに本省に連絡し、真摯に対応する。

E/N署名後は基本的には先方政府が事業の実施主体となり建設または機材の整備等が調達契約に基づき行われる。当該無償資金協力事業がE/N及び付属のA/M(Agreed Minutes)、R/D(Record of Discussions)に基づき適正に実施されているかについては、事業の適正かつ円滑な実施を確保するため実施促進業務としてJICAが行う。外務省はJICAの実施促進業務について、JICA等から提出される報告書(契約の締結に係る調査報告書、設計変更承認結果報告書、進捗状況報告書等)に基づきチェックすると共に、政策的な観点からも当該無償資金協力が適正に実施されているかチェックする。

なお、無償資金協力実施中の環境社会配慮の確保については、先方政府にモニタリングと報告を義務付け、適正に確保されていることを確認する。

また、現地ステイクホルダー等から環境社会配慮の確保について苦情があった場合には、現地においては在外公館がこれを受付け、速やかに本省に連絡し、真摯に対応する。

(2)認証業務

E/N及びA/Mに基づき、先方政府がコンサルタント及び業者との契約を行い、当該契約を外務省は認証する。認証にあたっては、JICAによる契約の締結に係る調査報告書をチェックすると共に契約書としての記載に誤りや洩れが無く適正かどうか入念に審査する。

E/N及びA/Mに基づき、先方政府がコンサルタント及び業者との契約を行い、当該契約を外務省は認証する。認証にあたっては、JICAによる契約の締結に係る調査報告書をチェックすると共に契約書としての記載に誤りや洩れが無く適正かどうか入念に審査する。

注)契約については、当該契約が無償資金協力ガイドライン(A/Mに規定)に基づいて適正に締結され実施されているかJICAが確認を行う。

6. 事後監理

(1)瑕疵検査

先方政府は事業実施業者との契約に基づき、事業完了の1年後に瑕疵検査を実施する。瑕疵検査結果の報告はJICAを通じて提出されるので確認する。

先方政府は事業実施業者との契約に基づき、事業完了の1年後に瑕疵検査を実施する。瑕疵検査結果の報告はJICAを通じて提出されるので確認する。

(2)実施後の状況調査

外務省は、事業実施後においても、JICAの協力を得つつ、相手国による事業運営や施設・機材の維持管理等の状況をできる限り把握するように努める。また、問題が発生している場合には、第一義的には先方政府による解決、対策を申し入れるが、問題の内容によってフォローアップの要否、可否を検討し、必要かつ可能であればフォローアップに繋げるよう手配を進める。

外務省は、事業実施後においても、JICAの協力を得つつ、相手国による事業運営や施設・機材の維持管理等の状況をできる限り把握するように努める。また、問題が発生している場合には、第一義的には先方政府による解決、対策を申し入れるが、問題の内容によってフォローアップの要否、可否を検討し、必要かつ可能であればフォローアップに繋げるよう手配を進める。

(3)事後評価

外務省は、政策レベル評価やプログラムレベル事後評価(国別評価、重点課題別評価、セクター別評価、スキーム別評価)の一環としてプロジェクトの検証を行う。

外務省は、政策レベル評価やプログラムレベル事後評価(国別評価、重点課題別評価、セクター別評価、スキーム別評価)の一環としてプロジェクトの検証を行う。

(4)廃棄処分

無償資金協力により供与された機材等が、供与後相当の年数を経過する、或いは損壊し修理不可能になる等し、処分することが適当であるといった状況になり、被援助国から処分等の要請を受けた場合は、外務省は当該機材等の状況、使用年数、援助効果の発現等について十分検討の上、要請の承認手続きを行う。なお、外務省の承認に基づき処分は被援助国が行う。

無償資金協力により供与された機材等が、供与後相当の年数を経過する、或いは損壊し修理不可能になる等し、処分することが適当であるといった状況になり、被援助国から処分等の要請を受けた場合は、外務省は当該機材等の状況、使用年数、援助効果の発現等について十分検討の上、要請の承認手続きを行う。なお、外務省の承認に基づき処分は被援助国が行う。