インド

「お手伝いは大変だ!」(第三回作品)

太田博之(特定非営利活動法人ESAアジア教育支援の会)

作品のテーマ・アピールポイント

一面に広がる茶農園を過ぎると、そこには貧しい農村が広がっている。畑といっても、急な斜面に空まで届くほどの段々畑。アップダウンの厳しい道を行くと、スンブック村に出た。その村でであった子ども、歳は6歳。畑仕事で忙しいお母さんのお手伝いでまだ小さな兄弟のお世話をしている。しょいこで、赤ちゃんを背負ったら一体どれほど重いだろうか。こういった厳しい生活環境の中でも、子どもたちは家族のために元気に暮らしている。

インドネシア

「わたしの学校と私の夢」(第三回作品)

野平慎二

作品のテーマ・アピールポイント

日本とインドネシアは、経済的にも政治的にも繋がりが深いことや他民族・多文化国家であることの認識が薄い。そこで、子ども達に楽しみながら分かりやすく国際理解と国際協力の必要性を学ぶためにインドネシア国内の貧富の格差を小学校への通学から授業風景の写真を駆使しながら違いに注目し学ぶ。国内での違いを読み取ると同時に私との違いを理解することで、ODAなど国際協力の必要性を学び、小さいことからでも国際協力を実行できる態度を育むきっかけを提供する。

カンボジア

「世界遺産」(第ニ回作品)

吉永 明美

撮影者のコメント

アンコールワットは一番に修復されましたがまだ多くは内戦の傷跡があります。

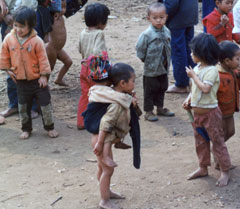

「休憩時間」(第ニ回作品)

吉永 明美

撮影者のコメント

地雷が少なくなったとはいえまだ残る場所で子供は元気です。着ているブラウスは日本からの古着で・・・幼稚園などのネーム入りなのが懐かしかった。

タイ

「みんなで食事」(第四回作品)

島田 正敏 (関東学院六浦小学校)

撮影者のコメント

(1) 親と離れて、学校に通うために寮生活をしている子どもたちの食生活。

(2) 年に2回しか実家に帰れない。日本の子ども達との比較。

学校へ行きたい。(第三回作品)

島田正敏

作品のテーマ・アピールポイント

本校では、タイの山岳民族の子ども達の支援をしています。2003年女子寮を建てました。本年12月には「関東学院サービス・ラーニングセンター」が完成予定です。

「首長族」(第ニ回作品)

岡山 真崇(愛知県豊明市立中央小学校)

撮影者のコメント

世界には、様々な風習があるが、タイの民族の中に首が長い女性が美しいとされる村がある。幼い時から首に輪を付けて、年齢が増す毎に少しずつ真鍮の輪を増やしていく、そうすることにより長くて美しい首を持った女性になることができる。実際には、首が長くなるのではなく、肩の骨を下げることで首を長く見せているのだとのこと。

付け加えると、ふくらはぎも細い方がいいとのことで、ふくらはぎにも真鍮の輪を着けている。

この写真から、外国の驚くばかりの風習が、その場所では自然のものとして受け入れられ、現代に受け継がれていることに対して、外国の文化に興味を持ってほしい。

中国

おにいちゃんのせなか(第四回作品)

長田 良一(鳥取市立醇風小学校)

撮影者のコメント

(1) 少数民族ハニ族の幼児の鮮やかな帽子などから、異なる文化に対する興味、関心を持たせたい。

(2) まだ幼いながらもしっかりと前を見つめる兄。その背中で安心しきって眠る幼児の表情などから、物質的には決して恵まれない中、確かな家族のきずなが存在していることを読み取らせたい。

ネパール

「母親のノミをとる少女」(第四回作品)

松浦 聡至(宮城県塩釜高等学校)

撮影者のコメント

(1) ヒマラヤのふもとポカラは高地で水がなく、風呂に入れないという地理的条件

(2) 親子の触れ合い(日本が失くしつつあるもの)

(3) 頭にノミがいるということ(日本でもかつてそのような時代があったという点)

ニワトリを抱く少女(第三回作品)

篠原千代子

作品のテーマ・アピールポイント

国土のほとんどが山地であるネパールでは、山岳地帯に村々が散在し、人々が暮らしている。村の人たちは、自然の中で自給自足の暮らしで生活を営む。岩場の山道は人々の生活の道であり、ごろごろとした石の上を素足で歩く。この道を一人の少女がニワトリを大事そうに抱き、山里へ向かっていた。ニワトリを売りにいくのだろうか。

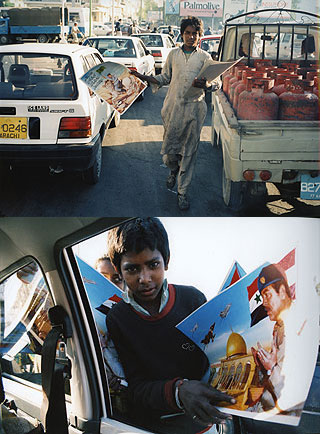

パキスタン

「イラクの進む道」(第一回作品)

松本 光史(松山市立西中学校)

撮影者のコメント

湾岸戦争が始まった時、私はパキスタンのカラチにいた。街に車で出るとフセインのポスターを持った少年たちに囲まれてしまった。彼らにとってフセインは、西欧諸国に一人で立ち向かうヒーローだったのである。

あれから13年、とうとうフセインは獄中の人となったがいつまでもイラクはくすぶり続けている。イラクから遠く2000kmも離れたパキスタンでさえこうだったのである。イスラム社会という土壌をきちんと理解し、真に相手のことを考えた施策でなければイラクは決して安定せず火種を残すことになるだろう。(少し難しいかもしれませんが、国際紛争の裏にあるものをしっかりと見て国際理解や平和について考える資料になると思います。

バングラデシュ

「貯金箱の向こう側」(第四回作品)

張間 亮(青森県立青森商業高等学校)

撮影者のコメント

土でできたこの器は何なのか。しかも沢山用意されている。実はこれ、貯金箱なのだ。では、誰に。貯金箱の向こう側には女性たちが。この女性たちは一体・・?

彼女達は妊婦だった。この地区のチェアマンであるソイドモハメドイクバル氏が妊婦へ50タカ入れた貯金箱を配る。その他にも食べ物などが用意されていた。そうすることで多くの人を集め、妊婦へ必要な知識を伝達していく。出産するためには、貯金が必要だということと共に。

彼は言う。このような活動で嬉しかったことは、貧困女性が無事に出産できたこと。困ったことは、いろいろ教えても「神様が何とかしてくれる。まかせればいい」と考えている女性がまだまだいること。そして、バングラデシュ全体の出生率は3%台だが、この地域はこのような活動もあって2%台であると誇らしげに胸を張る。彼は、リキシャ(自転車による人力車)の救急車を用意したり、望まない妊娠のため定期的にピルを服用できるようにその時間を知らせるサイレンを設置したりするなど、様々な活動に取り組んでいた。

貯金箱の向こう側には、貧困問題が、そしてそれに伴う教育・人口問題があった。

「バングラデシュ-水と緑と肥沃な大地-」(第ニ回作品)

齋藤 明裕(神戸市立吉田中学校)

撮影者のコメント

バングラデシュは世界の最貧国に教えられ、貧困と人口問題のイメージが強い国である。しかし、いろいろな社会的矛盾の中で人々は「生きよう」としており、そのような姿を知ることはグローバル化する社会で「共生」を考えるためには意義あることであると思う。

この作品はバングラデシュの人々の「生きよう」とする日常を撮ったものである。

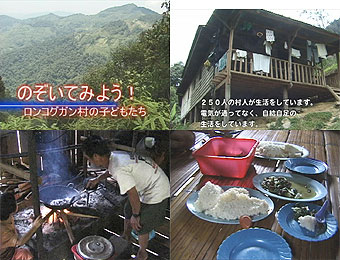

マレーシア

「のぞいてみよう!ロンコグガン村の子どもたち」(第一回作品)

吉田 千穂(関西大学総合情報学部)

撮影者のコメント

マレーシアの中でも本当に昔の田舎の生活をしている村で、外国人も数える程しか行っていない村の映像です。子供たちが一番親しみやすく、関心が持てるように、同世代の子供たちの生活を追いました。現場音をより効果的に生かすために、ナレーションをテロップにしました。この村のあたり前と、自分のあたり前を比べて、世界の文化の多様性を理解してほしい。

ミャンマー

「ひとつの命、ひとつの輝き」(第三回作品)

江口友起(中央大学 総合政策学部)

作品のテーマ・アピールポイント

国際協力のひとつのあり方を日本人医師から学ぶ。医師の生き方。子どもたちの笑顔。

モンゴル

「ゲルの引越し」(第ニ回作品)

吉永 明美

撮影者のコメント

ゲルは1時間程でたたまれ次の草の多い場所へ移動。1時間程で作ります。

「草原を駆ける」(第ニ回作品)

吉永 明美

撮影者のコメント

上手に馬にのり広い草原を走り馬に草を食べさせ、集めます。

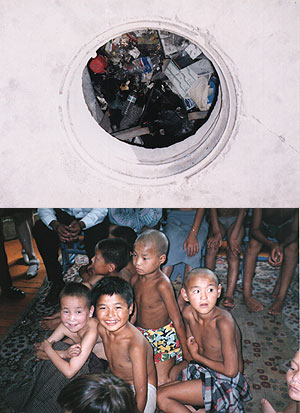

「マンホールチルドレン」(第一回作品)

山下 亮(船橋市立八木が谷小学校)

撮影者のコメント

ウランバートルの路上に空いた穴、マンホールの中は、ストリートチルドレンの居場所になる。

※ 敬称略、肩書きは応募当時

Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。

Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。