グローカル外交ネット

小千谷発!闘牛場でオペラ「カルメン」?!

令和4年8月19日

新潟県小千谷市教育委員会

生涯学習課 社会教育係 白井雅明

1 公演実現に至ったきっかけ

2018年、新潟県小千谷市にある小千谷闘牛場でのやり取り。

市長「この闘牛場を使って何かできないでしょうか」

品田「実は闘牛場を舞台にしたオペラがあります。できることなら、こういった歴史文化の香る闘牛場を舞台としたオペラ公演をやりたいと思っています」

大塚小千谷市長と小千谷出身のオペラ歌手、品田広希さんが隣に座ったときの会話から、全てが始まりました。

2 小千谷でしかできないオペラ公演を目指して

- (1)地域の人材を活かしたオペラ

まず、オペラ歌手品田広希さんが発起人さらに公演監督となり、音楽指導・育成、発表機会創出、出演者交渉、舞台制作、情報発信に至るまで、地元出身者という特性を活かして市民と行政を巻き込み事業構築を行いました。 - (2)みんなと一緒に創りあげる市民参加型オペラ

オペラに欠かせない音楽面を担う合唱団・オーケストラ・運営スタッフなどは、市民や児童を中心に結成しました。彼らはソリストや演出家などプロの音楽家から音楽指導を受け、その結果地域全体の芸術文化水準の向上が認められました。また、合唱練習の成果は、発表機会を随所で設け、広く共有を図るという、これまでにない取組となりました。創りあげる過程だけでなく、創りあげた先のビジョンまで大切にする公演を目指しました。 - (3)小千谷の文化・歴史・伝統・風習を舞台に融合したオペラ

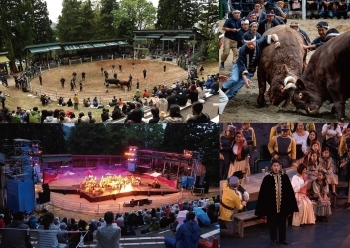

オペラ公演のステージである小千谷闘牛場は、国指定重要無形文化財「牛の角突きの習俗」の舞台です。普段は勇壮な牛と勢子が技を魅せる歴史と伝統あふれる舞台ですが、西洋の芸術文化であるオペラの中に、この日本の歴史文化を融合させることが小千谷の発信につながると考えました。

上段:普段の闘牛場 下段:オペラ公演中の闘牛場

上段:普段の闘牛場 下段:オペラ公演中の闘牛場

3 立ちはだかった3つの壁

- (1)牛を傷つけてはならない。たとえ言葉だけであっても。

西洋闘牛を主題にするオペラ「カルメン」は、台詞や歌詞の随所に牛と戦う描写が出てきます。しかし、小千谷の牛の戦い(角突き)は、牛を家族のように育て上げ、牛と人が技を魅せあう「牛の相撲」とでもいうべき文化であり、最大の特徴は「勝ち負けをつけない」という、人と牛が協調した愛情にあふれる風習です。牛への価値観がオペラの主題と全く異なるために、台詞一つをとっても、慎重に配慮する必要がありました。 - (2)どちらの文化も崩すわけにいかない。伝統と伝統との衝突。

地域の歴史文化へ配慮する一方で、オペラという西洋の芸術文化にも当然「型」があります。このどちらを崩しても公演を行うことができません。さらに、オペラ「カルメン」は、歌唱の全てをフランス語で行わなくてはならず、「言語」を含むオペラ公演への大きな壁が市民合唱団に立ちはだかりました。 - (3)集まってはいけない。全く練習ができない。

オペラは、歌い・演じ・魅せる、という総合舞台芸術と表現されるものです。人が集まり、その輪の力が結集しなければ、練習することさえできません。折も折、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い活動の大部分を行うことができなくなってしまい、当初見込んでいた2021年公演を1年間延期せざるを得なくなりました。

公演に向けて行われる熱烈な練習

公演に向けて行われる熱烈な練習

4 人々への発信(仲間と力を増やすために!)

- (1)取組に共感してくれた仲間

3つの壁に加えて、こんな壁も立ちはだかりました。公演は、闘牛場という屋外で行います。屋外の闘牛場には、室内公演では当たり前のように用意されているステージ、照明・音響と電力・電気設備、控え室、衣裳部屋にいたるまで、全てがありません。このため、多額の費用がかかることが分かったのです。

費用確保のために私たちが注目したのが、公演の魅力と取組の情報を多くの人へ発信し、それを力へと変えようというもので、すなわち「クラウドファンディング」でした。当市では芸術文化活動において、クラウドファンディングに挑戦するのは初めての試みであり、御礼品からはじまり、情報の発信方法にいたるまで文字通り手探り状態でした。そんな中発信を続けた結果、約200名もの仲間たちからご支援をいただくことで公演にこぎつけることができました。 - (2)発信する仲間(新聞・テレビ・ラジオなどメディアからの注目)

発信を拡大する中で、次第にこの魅力ある取組をメディアが取り上げてくれるようになりました。このメディアによる発信のおかげもあり、小千谷で通常行う公演と比べても、かなり高額なチケットにも関わらず、闘牛場でのオペラ公演チケットはこれまでにない速さで完売しました。 - (3)地域の仲間(地域の飲食店からの応援)

公演の発信は、我々だけでなく、地域の中でも動き出しました。中でも効果が大きかったのが、市内飲食店が行った、その名も「カル麺プロジェクト」です。店舗ごとに創意工夫のある期間限定メニューを提供することで、文化人口の枠を飛び出した広い地域と世代に発信する機会が生まれました。

5 いざ公演!(小千谷発!世界へ歴史・芸術文化が融合したオペラを発信!)

- (1)祈り 空へ思いは届くか

公演実施2週間前から、出演者をはじめ全員が天気予報を祈りながら見つめていました。「こんなに天気予報を見たことはなかった」と一同口を揃えたのは公演を終えしばらくしてからのことでした。祈りは届かず、公演前夜にまさかの大雨に見舞われました。公演当日を迎えた朝、幸い雨養生を万全にしていたため照明・音響機材は壊れずにすみましたが、出演者の控室テントや衣裳テントはずぶ濡れになっていました。それでも今回の公演には、たくさんの仲間がいました。地元青年会・民間企業法人・市民有志・市役所、様々な人たちの協力で、水分を完全に除去し、午後には公演ができる状態まで復旧させました。 - (2)絆 みんなの思いは、自然さえも味方に

みんなの絆の力は、自然にも影響を与えたのかもしれません。荒天の天気予報を裏目に、なんと公演の3時間前には雨が止んだのです。そして公演が始まると、どこからともなく鳥のさえずりが。さらに、雲間からは透きとおる青空が見えはじめました。中盤、まさに大地がまぶたを閉じるような、黒と橙の夕闇の中、カルメンが妖しく舞っていたことが特に印象的でした。終盤、雲一つない月明かりがさす静かな夜に、牛を操る勢子(せこ)が登場し、「ヨシター」(牛の角突きの掛け声)の声をとどろかせると、会場は歴史と芸術の文化融合が頂点に達した喜びの感動と歓声に包まれました。そして公演が終了してもなお「BRAVO! BRAVA! BRAVI!」の歓声と拍手は、小さなまちの闘牛場に永遠と鳴り続けるように絶え間なく響き渡っていたのでした。

世界的音楽家と市民が協働して創りあげるオペラ「カルメン」公演

世界的音楽家と市民が協働して創りあげるオペラ「カルメン」公演

6 今後の展望(次の感動のために、持続可能な盛り上がりを)

世界的に著名なソリスト・演出家・指揮者が、市民と共に創りあげた歴史と芸術の文化融合したオペラは、今後の小千谷の文化振興事業にとってモデルケースともいえるものとなりました。今回の公演を弾みに、出演者をはじめ関係者全ての人々が次の感動を生み出そうとしています。我々はこの芸術の大きな炎を消さないように、全力で協働していく必要があります。今後も小千谷でしかできない舞台芸術を行うことで、小千谷の魅力を世界へ発信していきたいです!