グローカル外交ネット

世界に広がるウチナーネットワーク

沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課

1 万国津梁(ばんこくしんりょう)を築いた琉球王国

万国津梁の鐘

万国津梁の鐘(沖縄県立博物館・美術館)

14世紀から16世紀にかけて、琉球王国は、明を中心とした朝貢・冊封体制のもと、中国をはじめ日本や朝鮮、東南アジア諸国との交易を行い、万国の架け橋となり、海洋国家を築きました。この頃に、三線や紅型、泡盛などが伝えられ、琉球文化の基礎が作られました。

1458年、当時の尚泰久王(しょうたいきゅうおう)が鋳造させ、首里城正殿にかけられていた「万国津梁の鐘」には、以下の内容の銘文が刻まれています。

「琉球は南海の恵まれた地域に位置しており、朝鮮の優れた文化をあつめ、中国とは頬骨と歯茎のように重要な関係にあり、日本とは唇と歯のように密接な関係にある。琉球はこの二つの国の中間にある理想的な島である。船を通わせて諸国の架け橋となり、国内には各国の産物や宝物が満ちあふれている。」

2 県外、海外への移住

時を経て1899年、沖縄の海外移民の歴史がスタートしました。沖縄から出発して翌年1900年にハワイに上陸した26人が沖縄県出身移民の先駆者となり、オアフ島のサトウキビ耕地で契約移民として働き始めました。

当時の沖縄は非常に貧しく、海外で稼いで沖縄の家族を支えるため、多くの人が続々と海外に移住しました。海外移民は沖縄の家族らへの送金を絶やさず、その総額は、一時は、当時の県歳入と比較して6割以上を占めるほどとなり、窮乏する沖縄社会の助けとなりました。

1899年から1938年の移住者数は72,134名であり、1940年当時の沖縄県の人口比(574,579名)で、沖縄県民の約12%が移住したことになります。

第二次世界大戦後には、先に移住していた家族からの呼び寄せや琉球政府による移住政策の推進により、戦後移民の歴史がスタートしました。

戦前はハワイやフィリピン、ブラジルなどへの移民が多く、戦後はブラジルやアルゼンチン、ボリビアへの移住が増えています。

海外へ渡ったウチナーンチュ(沖縄県人)の移住先での暮らしはとても過酷なものでした。しかし、そのような状況においても、一生懸命稼いだお金を沖縄の家族へ送金してその家計を支えたり、戦後焼け野原となった沖縄にいち早く救援物資を送ったりと、苦しむ沖縄の人々を救ってきたのは、世界に移住したウチナーンチュでした。

現在、海外で暮らすウチナーンチュ(沖縄県系人)は約42万人いると推計されています(平成28年度推計値:沖縄県交流推進課)。ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど南米全体で約25万人、アメリカなど北米に約10万人が暮らしているほか、欧州や中国、オーストラリアなど世界の五大陸すべてにウチナーンチュが住んでいます。それぞれの国に拠点を持つウチナーンチュと沖縄県に暮らすウチナーンチュが強いつながりを持つことで、さまざまな国と文化交流が生まれています。また、そのネットワークを生かした国際ビジネスが盛んになることも期待されています。

3 世界のウチナーンチュ大会、世界のウチナーンチュの日

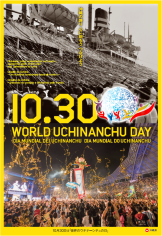

10月30日

10月30日世界のウチナーンチュの日

世界各国のウチナーンチュと沖縄県民のネットワーク構築を目的に、1990年に「世界のウチナーンチュ大会」が開催されました。これは母県・沖縄にウチナーンチュが一堂に集う一大イベントで、その後、概ね5年に一度開催されています。大会には、回を重ねる毎に多くの方々が参加し、県外・海外からの参加者は、第1回の約2,400名から第6回大会(2016年)の約7,300名にまで増えています。本年10月に予定していた第7回大会については、新型コロナウイルス感染症の影響で、2022年に延期となりました。

2016年、「第6回世界のウチナーンチュ大会」の閉会式が行われた10月30日に、同日を「世界のウチナーンチュの日」として制定することが宣言されました。

ウチナーネットワークは、「沖縄に住んでいる人」、「沖縄と血のつながりのある人」に加え、「沖縄が好きで沖縄とつながりたい人々」との多元的なつながりであり、世界中に広がるウチナーネットワークを継承し、さらなる繁栄を願って「世界のウチナーンチュの日」が制定されました。

4 未来につなげるウチナーネットワーク

沖縄県では2021年4月にウチナーネットワークの安定的な継承・発展を図るためのプラットフォーム「ウチナーネットワークコンシェルジュ」を設置しました。人的ネットワークの継承や、多言語による国内外との相互交流や情報発信、相談窓口の設置、移民の歴史継承に取り組んでおります。

世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、今もなお、自由に行き来が難しい状況が続いていますが、オンラインによる交流を活用し、ウチナーネットワークの多元的なつながりを一層強化し、未来につなげていきます。