2 ロシア・ベラルーシ

(1)ロシア情勢

ア ロシア内政

2024年も、「特別軍事作戦」(以下「作戦」という。)に焦点を当てた内政が展開された。プーチン大統領は、年初より「作戦」で負傷した軍人らと面会するとともに、大統領公邸で「作戦」参加者と新年を祝賀し、従軍死亡者の遺族らと共にロシア正教のクリスマスを過ごすなど、「作戦」の参加者や遺族に寄り添う姿勢をアピールした。2月に行われた年次教書においては、プーチン大統領はロシアに奉仕する人が「真のエリート」であると強調した。「作戦」参加者を対象とした人材育成プログラムが立ち上げられ、同プログラム修了者や「作戦」関係者の中には、連邦や地方の高官に登用されたり、議員に当選する者も見られた。契約兵に対する契約時の一時支給金、「作戦」参加者が負傷・障害を負った際の一時給付金などが大幅に引き上げられた。

反体制派候補の参加が認められない中で3月に実施された大統領選挙では、過去最高の投票・得票率でプーチン大統領が当選した。5月の通算5期目となる大統領就任式に「作戦」参加者やその子女を招待するとともに、就任演説において「作戦」に向けた国内の団結を呼びかけた。新たな大統領任期の開始に伴い改造された内閣では、ミシュスチン首相が続投するとともに、経済専門家であるベロウソフ第一副首相が国防相に就任した。国防予算は、ウクライナ侵略に伴い大幅に増大している。

2月、連邦刑罰執行庁地方支部は、反体制派活動家ナヴァリヌィ氏が収容施設で死亡したと発表した。モスクワ市内で行われた同氏の葬儀には、当局が厳戒態勢を敷く中、大勢の市民が列をなして花を手向けた。3月、大統領選挙の数日後、モスクワ州商業施設内のコンサート・ホールにおいて、銃の乱射、爆発を伴う襲撃事件が発生し、140人以上が死亡する中、ロシア政府は当初ウクライナの関与を主張した。8月初旬には、ウクライナのロシア・クルスク州への進攻が発生したことを受け、一時的にプーチン大統領の支持率の僅かな低下、社会不安の僅かな増加が見られた。一方、政権は、言論・報道の自由に対する規制を維持・強化しており、国内情勢の不安定化に直結するような事態とはなっていない。

なお、3月には「クリミア再統合10周年」を祝賀する行事を実施した。

イ ロシア外政

一日も早くロシアによる侵略を止(や)めさせるため、2024年も、西側諸国はウクライナに対する強力な支援に加え、厳しい対露制裁を含む取組を継続している。ロシアと西側諸国とのハイレベルでの対話は、一部の例外を除き、限定的な状況が続いている。

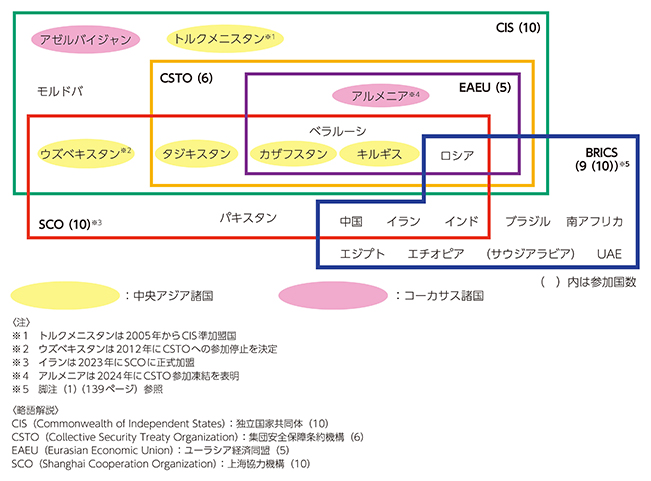

こうした中、ロシアは、中国、インド、北朝鮮などや「グローバル・サウス」と呼ばれる開発途上国・新興国などとの連携強化を模索している。

とりわけ中国との関係は、政治、経済、軍事の様々な分野で深化を続けている。5月、プーチン大統領は大統領通算5期目就任後、初の外遊として中国を国賓訪問し、両国の関係は史上最高の水準にあるとした。経済面では、二国間取引における人民元とルーブルの決済割合が増加し、脱ドル化が進んだ。軍事面では、日本周辺における中露両軍による共同航行(7月、10月)及び爆撃機の共同飛行(11月)の継続に加え、軍事演習への相互参加(9月)が確認されるなど、軍事連携の頻度が増加している。5月の中露首脳会談の際の共同声明においても、軍事的連携の強化、演習の規模拡大、海上・空中の合同巡航の定期的実施が明記されており、日本の安全保障の観点から、引き続き重大な懸念を持って注視していく必要がある。

6月、プーチン大統領は約24年ぶりに北朝鮮を訪問し、いずれか一方の参加「国」に対する攻撃があった時の相互援助の供与規定を含む「包括的戦略的パートナーシップ条約」に署名した(12月に発効)。ロシアによる北朝鮮からの弾道ミサイルを含む武器・弾薬などの調達及び使用、北朝鮮によるロシアへの兵士の派遣及びウクライナに対する戦闘の参加といった、露朝軍事協力の進展の動きは、ウクライナ情勢の更なる悪化を招くのみならず、日本を取り巻く地域の安全保障に与える影響の観点からも、深刻に憂慮すべきものであり、日本を含むG7は強く非難している。

10月、ロシアは議長国として第16回BRICS首脳会合を開催した。新規加盟国となった4か国を含む35か国及び6つの国際機関の代表団が訪問したとして、BRICSの役割と権威が強化され続けていると主張した。また11月には、ロシア・アフリカ・パートナーシップフォーラム閣僚会合を初開催するなど、「グローバル・サウス」を含む枠組みを活発化させている。

11月、ウクライナによる欧米供与兵器のロシア領内への使用が報じられた直後に、ロシア大統領府は2020年以来となる「核抑止分野におけるロシア連邦の国家政策の基本原則」を承認する大統領令を発表した。さらに、ロシアは報復として、新型の中距離弾道ミサイル(IRBM)とされるものをウクライナ国内に「実験」と称して発射した。ロシアは、ウクライナ侵略の文脈において核兵器の使用を示唆するような言動を繰り返してきており、日本は、唯一の戦争被爆国として、ロシアによる核の威嚇、ましてや使用はあってはならないとの立場をロシア側に機会あるごとに伝えるとともに、国際社会にも訴えている。

ウ ロシア経済

ウクライナ侵略を続けるロシアは、引き続き戦争継続のための国防支出を大幅に増加させている。政府予算案では、2025年の国防費を前年比約25%増とし、年間予算の3割強、国内総生産(GDP)比約6.3%を充てている。

ロシア政府による財政刺激策と所得環境の改善などを背景にした投資・消費の拡大により、2023年のGDP成長率は3.6%のプラス成長となり、2024年も同様の成長が予測されている(2024年末時点)。制裁により欧州へのエネルギー輸出は大幅に減少したが、中国・インド・トルコなどの対露制裁に参加していない友好国への輸出を増加させているほか、制裁回避策を講じている。貿易決済においては脱ドル化を進め、西側諸国からの先端部品の輸出制限に対しても、友好国を通じた迂(う)回輸入を進めているものと見られる。

一方、ロシア国内では、制裁による輸入コスト増や通貨の不安定化(ルーブル安)などによりインフレ圧力が継続していることを受け、ロシア中央銀行は政策金利を継続的に引き上げ、10月には侵略開始以降、最大の21%となった。国内の労働力不足も引き続き深刻である。西側諸国の制裁による高度な技術へのアクセスの制限などは、中長期的に経済・社会に対して影響をもたらす可能性がある。

(2)日露関係

ア 総論

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は、日露関係にも深刻な影響を及ぼし続けている。ロシアによる侵略を一日も早く止めさせるため、日本は、G7を始めとする国際社会と連携しつつ、厳しい対露制裁措置を実施するなどの取組を進めてきている。同時に、例えば、漁業などの経済活動や周辺空域及び海域における安全に係る問題のように日露が隣国として対処する必要のある事項については、日本外交全体において、何が日本の国益に資するかという観点から適切に対応してきている。

漁業分野では、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵略以降も、日本の漁業活動に係る権益の維持・確保のためロシアとの協議を行ってきており、2024年も、日ソ地先沖合漁業協定や日ソ漁業協力協定(さけ・ます協定)に基づく操業が引き続き行われたほか、民間取決めである貝殻島昆布協定に基づく操業も引き続き行われた。一方、北方四島周辺水域操業枠組協定(3)については、2023年1月、ロシア側から、ウクライナ情勢に関連した日本の対露政策を理由に、同協定に基づく政府間協議の実施時期を調整することはできないとの通知があり、日本政府として抗議を行うとともに、同協定の下での操業を実施できるようロシア側へ働きかけを続けている。

安全保障に係る問題では、9月にロシア軍哨(しょう)戒機が北海道礼(れ)文島北方の日本の領海の上空において3度にわたり領空侵犯したことを受け、ロシア政府に極めて厳重に抗議を行うとともに、原因究明と再発防止を求めてきている。また、中露両国の軍が日本周辺で頻度を上げて共同行動を継続していることに対して、ロシア政府に重大な懸念を伝達してきている。

文化・人的交流の分野では、ロシアの市民社会、特に若い世代との接点を維持し、ロシアの市民に国際的な視点を持つ機会を提供することは重要であるとの考えから、国費留学生の受入れやロシアにおける日本語教育など、適切な範囲で事業を実施している。

2025年1月、ロシア政府は、日本センターに関する日露両政府間の覚書の適用の終了を決定したが、日本側から、覚書適用の一方的な終了は受け入れられないと抗議し、ロシア政府の決定の撤回を求めた。

イ 北方領土問題と平和条約締結交渉

日露関係にとって最大の懸案は北方領土問題である。北方領土は日本が主権を有する島々であり、日本固有の領土であるが、現在ロシアに不法占拠されている。北方領土問題は戦後79年を経過した今も未解決のままとなっており、日本政府として、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、これまで粘り強く交渉を進めてきた(4)。

しかしながら、2022年3月、ロシア政府は、ロシアによるウクライナ侵略に関連して日本が行った措置を踏まえ、平和条約交渉を継続しない、自由訪問及び四島交流を中止する、北方四島における共同経済活動に関する対話から離脱するなどの措置を発表した。また、同年9月、ロシア政府は、自由訪問及び四島交流に係る合意の効力を停止するとの政府令を発表した。

現下の事態は全てロシアによるウクライナ侵略に起因して発生しているものであり、それにもかかわらず日本側に責任を転嫁しようとするロシア側の対応は極めて不当であり、断じて受け入れられず、政府として、ロシア側に強く抗議してきている。

ロシアによるウクライナ侵略によって日露関係は厳しい状況にあるが、政府としては、北方四島の帰属の問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持していく。

また、四島交流等事業(5)については、新型コロナウイルス感染症の影響やロシアによるウクライナ侵略を受けた日露関係の悪化により、2020年以降実施できていない。四島交流等事業の再開は、日露関係における最優先事項の一つである。政府として、御高齢となられた元島民の方々の切実なお気持ちに応えるべく、ロシア側に対し、特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を引き続き強く求めていく。

また、北方四島及びその周辺海域でのロシアの軍事演習を含む軍備強化に向けた動きについては、これら諸島に関する日本の立場に反するものであり、受け入れられないとしてロシア側に抗議している。

ウ 日露経済関係

日本は、ロシアによるウクライナ侵略以降、ロシアとの経済分野における協力に関する政府事業については当面見合わせ、ロシアに対して厳しい対露制裁を課すとの方針を継続している。

こうした中、2024年の日露間の貿易は、対前年比で16.8%の減少となった(同期間の日露間の貿易額は、約1兆1,880億円)。日本の対露制裁措置もあり、ロシアから日本への輸出額は対前年比で16.7%減少し(特に石炭)、また、日本からロシアへの輸出額も対前年比で17.2%減少した(出典は全て財務省貿易統計)。

対露制裁に関しては、日本は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙には高い代償が伴うことを示すため、G7を始めとする国際社会と連携し、ロシアの政府関係者・軍関係者を含むロシア及び被占領地の個人・団体などに対する制裁、銀行の資産凍結などの金融分野での制裁、輸出入等禁止措置などの厳しい対露制裁を維持・強化してきている。日本を含むG7などの同志国は、ロシアのエネルギー収入を減少させつつ、国際的な石油価格の安定化を図ることを目的に、2022年12月からロシア産原油、2023年2月からはロシア産石油製品に係るプライス・キャップ制度(上限価格措置)を導入している。また、ロシアのウクライナ侵略が長引く中で制裁の実効性を確保することが重要であるとの認識に基づき、2024年2月のG7首脳テレビ会議及び6月のG7プーリア・サミットでは、G7としてロシアに対する措置の回避や迂回を更に阻止していくことを確認しており、6月には制裁の迂回・回避への関与が疑われる第三国の団体の追加指定を行った。さらに、ロシアによる北朝鮮からの武器調達については、これが関連の安保理決議に違反するものであり、ウクライナ情勢の更なる悪化につながり得るものであることを踏まえ、5月にはG7などの同志国と協調して当該武器移転等に関与した個人・団体への資産凍結などの措置を導入した。さらに、12月のG7首脳テレビ会議において、石破総理大臣は、制裁の迂回・回避への関与が疑われる第三国の団体などへの追加制裁を検討していると表明した。

エネルギー分野について、日本政府は、石炭・石油を含め、ロシアのエネルギーへの依存をフェーズアウトする方針であり、国民生活や事業活動への悪影響を最小化する方法でそのステップをとっていくこととしている。ただし、ロシアにおける石油・天然ガス開発事業「サハリン1」、「サハリン2」については、中長期的な安定供給を確保する観点から、日本のエネルギー安全保障上重要なプロジェクトであり、権益を維持する方針をとっている。

(3)ベラルーシ情勢

ベラルーシは、ロシアによるウクライナ侵略において参戦はしていないものの、侵略当初に自国領域の使用を通じてロシアの軍事行動を支援していた。これを受け、欧米諸国は対ベラルーシ制裁を強化し、日本も対ベラルーシ制裁を導入している。

その後も、ルカシェンコ大統領は、プーチン大統領と累次にわたりモスクワなどで会談を行うなどロシアとの関係を維持・強化している。さらに、6月に着任したばかりのルィジェンコフ外相が、7月には中国や北朝鮮を相次いで訪問するなど、ロシアと近い国々との関係を強化する動きも見られた。

また、ロシア及びベラルーシは、ロシアの戦術核兵器について、ベラルーシへの配備が完了したと言及するなど、欧米諸国を牽(けん)制する動きを見せている。国際社会は、ロシアがウクライナ侵略を続ける中で情勢を更に緊迫化させるものであるとして、これを非難した。

ベラルーシ国内では、2月に議会代表者院(下院)議員及び地方議会選挙が行われたが、反政権の立場をとる候補者は立候補を認められず、親大統領派候補のみが当選した。選挙当日、目立った抗議行動は発生しなかったが、米国は民主的な手続の欠如や欧州安全保障協力機構(OSCE)選挙監視団の不在などの問題点を指摘した。2025年1月26日の大統領選挙では、議会選挙時と同様の問題も指摘される中、1994年に就任したルカシェンコ大統領が7選目を果たした。

(3) 北方四島周辺水域における日本漁船の操業に関する協定

(4) 北方領土問題に関する日本政府の立場については外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html

(5) 北方墓参、自由訪問、四島交流訪問・受入れ(患者受入れ、専門家交流含む。)を指す。