第2節 海外における日本人への支援

1 海外における危険と日本人の安全

(1)2022年の事件・事故などとその対策

2022年の時点で、年間延べ約277万1人の日本人が海外に渡航し、約131万人(2022年10月時点)の日本人が海外に居住している。このような海外に渡航・滞在する日本人の生命・身体を保護し、利益を増進することは、外務省の最も重要な任務の一つである。

2020年以降は、日本人が犠牲となるテロ事件は発生していないが、2022年も各地で多くのテロ事件が発生した。主なテロ事件としては、ニューヨーク(米国)の駅での銃撃事件(4月)、同市のスーパーでの銃撃事件(5月)、オスロ(ノルウェー)での銃撃事件(6月)、イスタンブール(トルコ)での爆発事件(11月)などが挙げられる。また、中東地域では、イラク、シリア、アフガニスタンを中心にテロ事件が頻発し、パキスタンにおいても過激派組織によるテロ事件が発生した。さらに、アフリカでも、コンゴ民主共和国、ソマリア、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、マリ、モザンビークなどにおいても多くのテロ事件が発生した。

近年、テロ事件は、中東・アフリカのみならず、日本人が数多く渡航・滞在する欧米やアジアでも発生している。欧米で生まれ育った者がインターネットなどを通じて国外の過激思想に感化され実行するテロや、組織的背景が薄い単独犯によるテロ、不特定多数の人が集まる日常的な場所でのテロ事件が引き続き多く発生している。特に、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の流行に伴う社会不安やオンライン活動の増大を背景に、欧米では特定の人種や民族に対する憎悪を動機とした犯罪(ヘイトクライム)を始めとして極右・極左主義者による暴力的な活動が活発になり、また、イスラム過激派による活動範囲が世界的に拡大するなど、ウィズ・コロナの時代において世界規模でテロへの危機感が高まっている。

2022年も、新型コロナの影響が継続したが、日本及び各国の水際措置の緩和などに伴い、海外渡航者数は、2021年(約51万人)と比較して大幅に増加した。日本人の犯罪被害件数は新型コロナ流行拡大以前と比べると低水準ではあるものの、引き続き世界各地で日本人が犯罪被害を受ける事件などが発生している。

自然災害は、世界各地で発生しており、トンガにおける火山噴火(1月)や、パキスタンにおける洪水(8月)などでは大きな被害が出た。

ウクライナの国境周辺地域において、ロシア軍の軍事増強により緊張が高まったことを受け、政府はウクライナ全土の危険レベルを退避勧告に引き上げ、邦人に対し同国への渡航はやめるよう呼びかけた。既に滞在している場合は、安全を確保した上で直ちに退避するよう呼びかけた(2月)。ロシアについても、航空便の運航停止などによる出国手段の著しい制限や、クレジットカード決済事業停止などによる市民生活への影響を踏まえ、ロシア全土の危険レベルを渡航中止勧告又は退避勧告に引き上げた(3月)。アフリカについて、マリでは、テロの脅威の高まりによる政情不安に伴い危険レベルを引き上げ(8月)、ブルキナファソでは、一部国軍兵士による権力掌握に伴う政情不安及びテロの脅威の高まりに伴い危険レベルを引き上げ(10月)、ナイジェリアでも、テロの危険性の高まりから、首都アブジャの危険レベルを引き上げた(10月)。ハイチでは、情勢不安に加えて、国内でデモやストライキが断続的に発生し、武装集団による犯罪行為が頻発していることから、危険レベルを退避勧告に引き上げた(10月)。

韓国ソウル市梨泰院(イテウォン)で発生した雑踏事故では、邦人女性2名が巻き込まれて亡くなった(10月)。ウクライナでは、ロシア軍との戦闘に参加していた邦人男性1名が亡くなった(11月)。また、7月にミャンマー当局に拘束された邦人男性1名は、裁判で禁錮10年の有罪判決が出されたが、日本政府からの累次にわたる早期解放の要請を踏まえたミャンマー当局の恩赦により、釈放され帰国した(11月)。

外務省は、感染症など、健康・医療面で注意を要する国・地域についても随時関連の海外安全情報を発出し、流行状況や感染防止策などの情報提供及び渡航や滞在に関する注意喚起を行っている。

新型コロナについては、2022年には、全世界の感染状況は総じて改善した一方で、12月には、中国において感染状況が急速に悪化した。外務省は、感染症危険情報レベルの見直しや広域情報の発出を機動的に行い、ホームページや領事メールを通じて在留邦人及び渡航者に対し適時適切に情報発信を行っている。

その他の感染症については、エボラ出血熱の感染例がコンゴ民主共和国及びウガンダで報告され、世界各地でサル痘やコレラが流行しているほか、中東では中東呼吸器症候群(MERS)の感染例が報告されている。デング熱といった蚊が媒介する感染症も東南アジア地域で流行した。

| 順位 | 在外公館名 | 件数 |

|---|---|---|

| 1 | 在フィリピン日本国大使館 | 971件 |

| 2 | 在デンパサール日本国総領事館 | 889件 |

| 3 | 在タイ日本国大使館 | 857件 |

| 4 | 在大韓民国日本国大使館 | 649件 |

| 5 | 在バンクーバー日本国総領事館 | 551件 |

| 6 | 在ラオス日本国大使館 | 392件 |

| 7 | 在カンボジア日本国大使館 | 357件 |

| 8 | 在アトランタ日本国総領事館 | 339件 |

| 9 | 在英国日本国大使館 | 336件 |

| 10 | 在セブ日本国総領事館 | 308件 |

| 11 | 在インドネシア日本国大使館 | 266件 |

| 12 | 在クロアチア日本国大使館 | 253件 |

| 13 | 在オーストラリア日本国大使館 | 249件 |

| 14 | 在インド日本国大使館 | 242件 |

| 15 | 在バルセロナ日本国総領事館 | 232件 |

| 16 | 在シドニー日本国総領事館 | 230件 |

| 17 | 在フィジー日本国大使館 | 229件 |

| 18 | 在ノルウェー日本国大使館 | 227件 |

| 19 | 在フランス日本国大使館 | 214件 |

| 20 | 在ボリビア日本国大使館 | 206件 |

※大使館、総領事館、領事事務所などのうち、援護件数の多い上位20公館を掲載

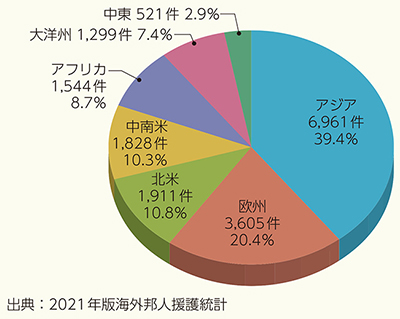

(2)海外における日本人の安全対策

日本の在外公館及び公益財団法人日本台湾交流協会が2021年に対応した日本人の援護人数は、新型コロナの影響により海外渡航者数が大幅に減ったことに伴い、延べ8,252人と減少し、援護件数も1万7,669件に減少した。このような中で、世界各地の日本国大使館・総領事館などにおいて、新型コロナに罹(り)患した日本人への各種支援や出入国・行動制限関連の情報発信を、きめ細やかな形で実施した。

日本人の安全を脅かすような事態は世界中の様々な地域で絶え間なく発生している。新型コロナに対する日本及び各国の水際措置が緩和されていく中で、海外に渡航・滞在する日本人は増加傾向にある。一方、新型コロナの影響が継続する中、海外に渡航する日本人にとっては、感染症とテロが同時に発生する複合リスクに備えることが必要とされており、万が一海外でテロやその他事件・事故に遭遇した場合の対応は、従来にも増して困難となり、海外安全対策に万全を期すことがより一層求められている。

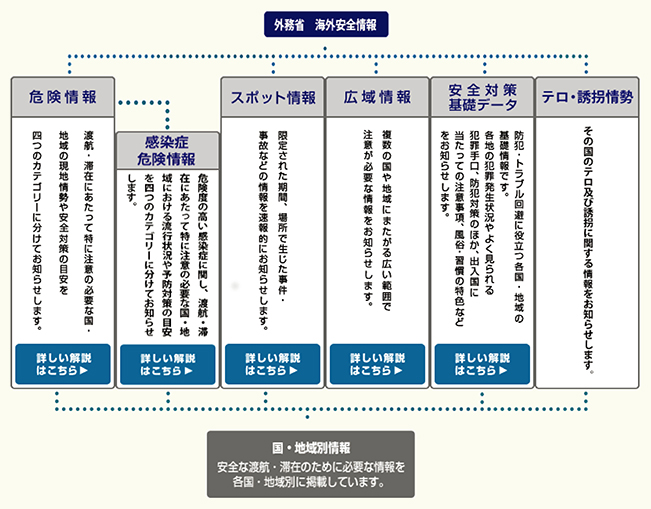

こうした観点から、外務省は、広く国民に対して安全対策に関する情報発信を行い、安全意識の喚起と対策の推進に努めている。具体的には、「海外安全ホームページ」に必要な情報に容易にアクセス可能な特設ビューを追加した上で、各国・地域について最新の安全情報を発出しているほか、在留届を提出した在留邦人及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録した短期旅行者などに対して渡航先・滞在先の最新の安全情報をメールで配信している。また、ホームページ上の地図の見やすさを改善するために、地図機能の刷新を行った。

外務省は、セミナーや訓練を通じて海外安全対策・危機管理に関する国民の知識や能力の向上を図る取組も行っている。2022年は、新型コロナの水際措置緩和を受けた人流の増加により高まっている安全対策の必要性を周知するため、外務省主催の国内・在外安全対策セミナーをオンライン・対面で実施した(在外公館で15回、国内で7回)ほか、国内の各組織・団体などが日本全国各地で実施するセミナーにおいて外務省領事局職員が講師として講演を行った。

また、企業関係者の参加を得て、「官民合同テロ・誘拐対策実地訓練」を実施した。これらの取組は、一般犯罪やテロなどの被害の予防に役立つことはもちろん、万が一事件に巻き込まれた場合の対応能力向上にも資するものである。また、海外でも官民が協力して安全対策を進めており、各国の在外公館では、「安全対策連絡協議会」を定期的に開催している。新型コロナ流行下においても、オンライン形式で開催するなど、在留邦人との間で情報共有や意見交換、有事に備えた連携強化を継続している。

さらに、2016年7月のダッカ襲撃テロ事件を契機に、国際協力事業関係者や、安全に関する情報に接する機会が限られる中堅・中小企業、留学生、短期旅行者への啓発の強化を目的として作成した「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」について、感染症とテロといった複合的リスクへの対策に関するエピソードと解説の動画を追加した増補版を活用し、啓発を引き続き推進した。また、2022年10月より、LINEサービス上で、「デューク東郷からの伝言」との形でゴルゴ13を交えた安全対策に関する啓発メッセージや身を守るために役に立つ知識の配信も行っている。

海外に渡航する日本人留学生に関しては、多くの教育機関で安全対策及び緊急事態対応に係るノウハウや経験が十分に蓄積されていない実情を踏まえ、外務省員が大学などの教育機関で講演を実施しているほか、在留届や「たびレジ」の登録率向上のための協力依頼を行った。2022年は、水際措置の緩和などに伴い、教育機関からの講演依頼が徐々に増えてきており、オンライン形式も含めた安全対策講座を実施した。今後も引き続き学生の安全対策の意識向上及び学内の危機管理体制の構築の支援に努めていく。一部の留学関係機関との間で「たびレジ」自動登録の仕組みを開始するなど、政府機関と教育機関、留学エージェント及び留学生をつなぐ取組を進めている。

ホームページ

ホームぺ─ジ

短期旅行者の安全対策としては、在留届、「たびレジ」の認知度向上及び届出、登録の促進を目的とする広報カードや小冊子「海外安全 虎の巻」の配布などを通じた上記「たびレジ」への登録促進を中心に広報活動に取り組んでいる。また、領事局は、9月に「ツーリズムEXPOジャパン」(東京ビッグサイト)にブースを出展し、在留届や「たびレジ」登録を含め、海外に渡航・滞在する日本人の安全のために情報提供や注意喚起を行った。なお、「たびレジ」は2014年7月の運用開始以降、利便性向上のための取組や登録促進活動などにより、その登録者数は2023年1月時点で累計725万人を突破した。

1 出典:日本政府観光局(JNTO)