2 外交実施体制の強化

国際社会のパワーバランスが大きく変化し、日本を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさと不確実性を増し、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の世界的拡大により国際情勢が一層流動化する中、ポスト・コロナも見据えながら、普遍的価値に基づいた国際秩序の維持・発展のための外交を強力に推進するためには、外交実施体制の一層の強化が不可欠である。そのため外務省は、在外公館の数と質の両面の強化や外務本省の組織・人的体制の整備を進めている。また、外交の要諦は「人」であるという基本的な考えの下、限られた資源(人材、予算、時間)を「人」にしかできない外交活動に集中させることが不可欠との観点から、今後5か年にわたって強化すべき重点分野に沿って、デジタル化・業務合理化にも取り組んでいる。

大使館や総領事館などの在外公館は、海外で国を代表してプレゼンスを示し、外交関係の処理に携わるとともに、外交の最前線での情報収集・戦略的な対外発信などの分野で重要な役割を果たしている。同時に、邦人保護、日本企業支援や投資・観光の促進、資源・エネルギーの確保など、国民の利益増進に直結する活動も行っている。新型コロナへの対応については、感染症危険情報や各国・地域の感染状況、入国・移動の制限などの関連情報を、ホームページやメールなどを通じて適時適切に在外邦人に対し広く発信している。

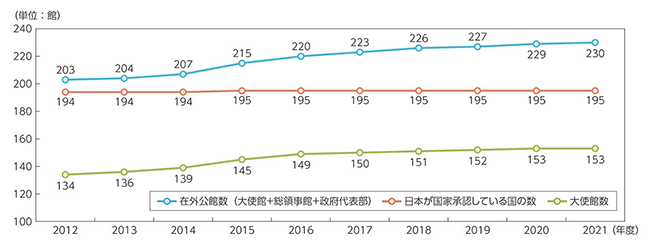

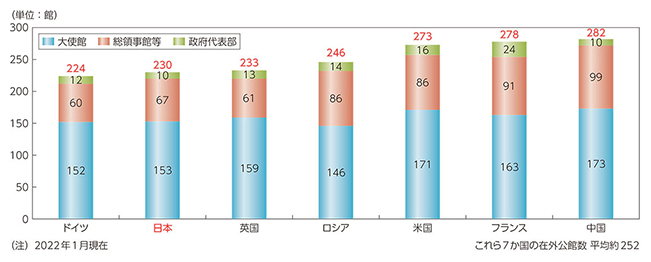

2022年1月には、新たに在ダナン日本国総領事館(ベトナム)を開設した。その結果、2021年度の日本の在外公館(実館)数は、230公館(大使館153、総領事館67、政府代表部10)となっている。ダナンは、経済成長が著しく、日系企業数、在留邦人数共に増加している。また、ダナンは、南シナ海に面した安全保障上の要衝であり、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、東西経済回廊の起点として重要な戦略拠点の一つであるところ、ダナンに、安全保障及び経済の情報収集拠点を設けることで、同地域との関係を重層的に深化させていく。

2022年度には在キリバス日本国大使館を新設する予定である。キリバスは、太平洋島嶼(しょ)国中最大、世界第12位の面積の排他的経済水域(EEZ)を有する南太平洋の要衝であり、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、協力関係の深化が不可欠である。また、国際場裡(り)において日本の立場を数多く支持するなど、重要なパートナーであり、現地に大使館を設けることで、引き続き良好な関係を維持、強化していくほか、様々な情報収集や緊急事態における各種支援などを一層効果的に行う体制を強化していくことが重要である。

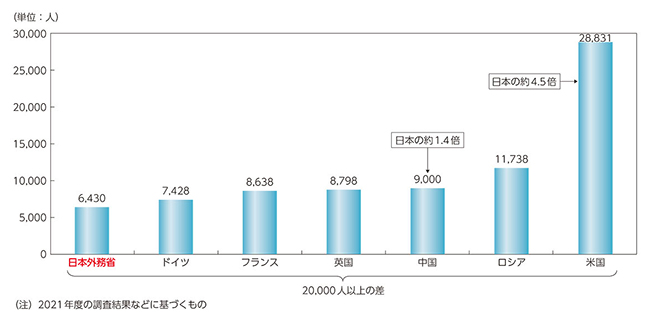

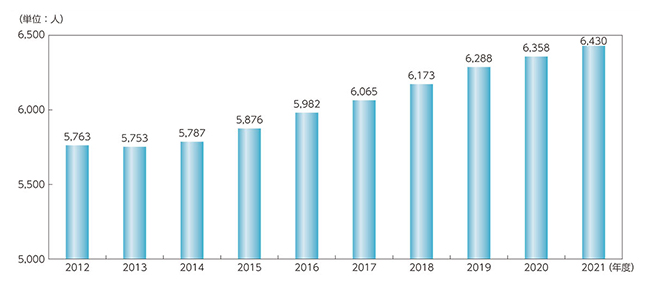

在外公館の増設と併せて、外務本省及び各在外公館で、外交を支える人員を確保・増強することが重要である。政府全体で厳しい財政状況に伴う国家公務員総人件費削減の方針がある中で、二国間関係・地域情勢への対応、積極的平和主義の展開、戦略的対外発信、経済外交の推進、地球規模課題への貢献、在外邦人保護・安全対策などに取り組むため、2021年度の外務省の定員数は6,430人となった(2020年度は6,358人)。しかしながら、依然として他の主要国と比較して人員は十分とはいえず、引き続き日本の国力・外交方針に合致した体制の構築を目指すための取組を実施していく。なお、2022年度も、外交実施体制の強化が引き続き不可欠との考えの下、74人の定員増を行う予定である。

新型コロナを克服し、「力強さ」と「包容力」のある外交を推進するため、外務省は2021年度予算で7,097億円を計上した(うちデジタル関係予算(138億円)は内閣官房(その後デジタル庁)予算に計上)。また、2021年度補正予算に関しては1,464億円を計上した(うち41億円はデジタル庁予算に計上)。同予算においては、COVAXファシリティの途上国向け枠組みへの拠出金を計上した。これにより、6月のCOVAXワクチン・サミットにおいて日本が表明した8億ドルのプレッジを達成することになる。さらに、開発途上国における新型コロナの感染拡大防止を図るほか、人道状況の改善などに向けた支援を行うべく、アジア・大洋州、中東、アフリカなどの開発途上国に対する支援や日本企業の海外進出支援などを中心に計上した。

2022年度当初予算政府案では、(1)コロナに打ち克ち、感染症対策を主導すること、(2)人間の安全保障を推進し、地球規模課題でリーダーシップを発揮すること、(3)同盟国・同志国などと連携し、国際社会における普遍的価値を守り抜くこと、(4)あらゆる外交ツールを用い、日本への理解と信頼を強固にすること、(5)デジタル化を進め、外交・領事実施体制を一層強化することを重点項目とし7,074億円を計上している(うちデジタル関係予算(170億円)はデジタル庁予算に計上)。この中では、新型コロナを始めとする感染症対策を主導するための予算や、気候変動を含む地球規模課題でリーダーシップを発揮するための予算を計上した。また、基本的人権といった普遍的価値の擁護に取り組むべく、同盟国・同志国などとの連携強化やODAの戦略的活用も含めた「自由で開かれたインド太平洋」の実現のための予算を計上した。そのほか、戦略的対外発信の強化や、デジタル化の推進を含む外交・領事体制の強化のための予算などを計上した。

日本の国益増進のため、引き続き、一層の合理化への努力を行いつつ外交実施体制の整備を戦略的に進め、一層拡充していく。

外交史料館は、歴史的に重要な外交史料の整理保存・公開・編纂(さん)や展示を行う外務省の施設です。1971年4月15日に開館し、2021年には開館50周年を迎えました。

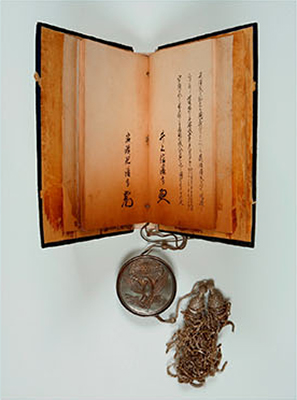

外務省では、過去の交渉や先例を参照することの重要性が意識されてきました。省が設置された翌年の1870年に文書管理の部局を設置して以来、外交記録を整理して残すことに力が注がれました。かつて外務大臣を務めた石井菊次郎による「書類整備の完否は結局、外交の勝敗を決する」との言葉は、文書管理が外交の結果までを左右するという外務省の文書重視の姿勢を象徴しています。また、第一次世界大戦後、欧米諸国が外交文書集の刊行などによって外交経緯の公開に乗りだしましたが、外務省でも外交文書の公表が始まり、1936年に第一巻が刊行され、現在まで続く外交史料集『日本外交文書』の編纂(さん)事業に受け継がれています。

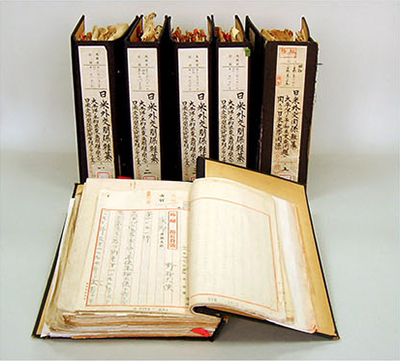

こうした文書管理と公開の素地があり、第二次世界大戦終結後、外交史実への関心が高まったことから、外務省に残る戦前期の外交史料を閲覧するための施設として1971年に外交史料館が開館しました。その後1976年からは、自主的な取組として戦後外交記録の公開を開始したほか、2010年5月には、外務省独自の規則によって、作成・取得から30年が経過した記録の原則公開が規定されたことで、戦後外交記録の移管・公開が大きく進みました。開館当初の所蔵史料は幕末から昭和戦前期までの約5万点でしたが、今や11万点を超えています。所蔵史料は幕末に結ばれた日米修好通商条約から、沖縄返還や日中国交正常化といった戦後の外交交渉の記録にまで及び、より新しい時代の記録も続々と移管・公開されています。「公文書等の管理に関する法律」(2011年4月施行)では、公文書は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置付けられ、外交史料館の所蔵史料には永久保存が義務付けられました。これら国民共有の知的資源を保存するため、館では日々、文書整理・環境管理・修復といった、地道な努力を積み重ねています。そうして今日まで引き継がれた史料が、日本外交の軌跡を示し、歴史を考えるための材料となっています。

外交史料館では、史料を保管するだけでなく、その積極的な利活用も意識しています。閲覧室でのレファレンス対応、『日本外交文書』の編纂(さん)刊行、貴重史料を中心とした展示、時代の要請に応えたインターネット上でのデジタル公開などを通じて、広く史実に触れる機会を提供しています。歴史認識問題を和解に導くためにも、信頼性の高い史料を豊富に公開して、史実を検証することが重要です。日本の歴史を紡ぎ、国際親善の未来を創るために外交史料が果たす役割は、ますます大きくなります。今後とも、より多くの方々に外交史料館を利用していただけるような環境を整えつつ、来館をお待ちしています。

(このようなファイルを10万冊以上所蔵)

〒106-0041 東京都港区麻布台1-5-3

開館時間:10時~17時30分

(土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月28日~翌年1月4日)及び臨時の休館日として公示した日を除く(新型コロナウイルス感染症対策の観点から開館時間に変更があり得ますところ、最新の開館状況や閲覧室の開室状況については、電話や外務省ホームページなどでご確認のうえ、ご来館ください。)。)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/index.html