3 科学技術外交

科学技術は、経済・社会の発展を支え、安全・安心の確保においても重要な役割を果たす、平和と繁栄の基盤的要素である。日本はその優れた科学技術をいかし、「科学技術外交」の推進を通じて、日本と世界の科学技術の発展、各国との関係増進、国際社会の平和と安定及び地球規模課題の解決に貢献している。その一つとして、外務大臣科学技術顧問の活動を通じた取組に力を入れている。

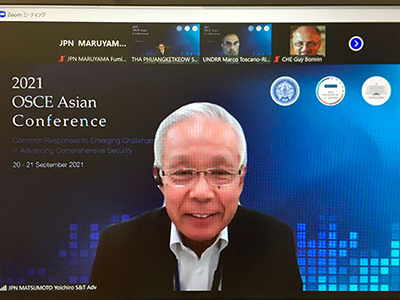

外務省は、2015年9月、外務大臣科学技術顧問制度を設置し、岸輝雄東京大学名誉教授を初の外務大臣科学技術顧問に任命し、2020年4月、松本洋一郎東京大学名誉教授を新たに顧問(外務省参与)に任命した。2019年4月以来、顧問を補佐するため狩野光伸外務大臣次席科学技術顧問が就任している。松本顧問は、日本の外交活動を科学技術面で支え、各種外交政策の企画・立案における科学技術・イノベーション(STI)の活用について外務大臣及び関係部局に助言を行う役割を担っている。

2021年は、松本顧問を座長とする「科学技術外交推進会議」を1月、7月に開催し、7月の会議では、国連食料システムサミット(9月23日から25日に開催)及び東京栄養サミット2021(12月7日から8日に開催)に向けた提言、及び食料システム転換と栄養改善に関するSTIショーケースをとりまとめ、9月に松本顧問及び狩野次席顧問から鷲尾英一郎外務副大臣に提出された。

松本顧問及び狩野次席顧問は、米国、英国、ニュージーランドなどの各国政府の科学技術顧問らと意見交換を行い、ネットワークの構築・強化に努めている。「外務省科学技術顧問ネットワーク(FMSTAN)」のオンライン会合では、新型コロナへの対応を含む議論を深めた。12月の東京栄養サミット2021に際しては、日本が主導し、有志国の科学技術顧問などと「人と地球の健康に資する食料システム転換のためのSTIの世界的な利活用の促進に係る共同声明(STEPP)」を発出するなど、連携を強化している。

松本顧問は5月、「開発のための科学技術委員会(CSTD)」年次会合で、新型コロナウイルスとSTIの役割に関し、深紫外線LEDによりウイルス不活性化を可能とする技術など非医療分野での研究開発の重要性を積極的に発信した。9月、「OSCEアジアパートナー国共催会議」では、JAXAによる衛星観測データを活用した防災・環境保護に関する取組、地球規模課題解決を目指す日本と開発途上国との共同研究事業(SATREPS)などについて紹介した。

さらに、松本顧問は、外務省内の知見向上のため科学技術外交セミナーを定期的に開催している。

日本は32の二国間科学技術協力協定を締結しており、現在、46か国及びEUとの間で適用され13、同協定に基づき定期的に合同委員会を開催し政府間対話を行っている。2021年は、米国、スペイン、英国、ノルウェー、EUとそれぞれ合同委員会を開催し、関係府省などの出席の下、様々な分野における協力の現状や今後の方向性などを協議した。

多国間協力では、旧ソ連の大量破壊兵器研究者の平和目的研究を支援する目的で設立され、現在では化学、生物、放射性物質、核などの幅広い分野における研究開発などを支援する国際科学技術センター(ISTC)の理事国として、中央アジア諸国を中心に支援を行っているほか、核融合エネルギーの科学的・技術的な実現可能性を実証する「ITER(イーター:国際熱核融合実験炉)計画」に参画している。

現在、第二次世界大戦後最大規模となる約8,240万人の難民・国内避難民が世界で発生しており、紛争や自然災害などに起因する人道危機は複雑化・長期化しています。また、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の流行により、人道支援そのものがより一層困難を極めています。このような状況の中、日本は国際機関と共に、増加する人道支援ニーズに対して、効率的で持続可能な支援を行っています。

2017年8月にピークを記録したミャンマー・ラカイン州から隣国バングラデシュへの大量避難民流入は2021年8月で4年が経過しました。現在、避難民は約90万人(うち51%が子ども)を超え、生活のほとんどを支援に頼らざるを得ない状況が続いています。このことは、貧困率の高いバングラデシュ地元住民の生活を圧迫しています。

IFRCは、赤十字国際委員会と日本赤十字社を含む世界11か国の赤十字・赤新月社と共に、現地バングラデシュ赤新月社を通じ、34の避難民キャンプと地元住民に対して給水衛生、シェルター、保健医療などの様々な支援を行っています。

中でも保健医療支援に関しては、IFRC含む五つの赤十字・赤新月社の支援で、13の避難キャンプに14のバングラデシュ赤新月社の保健医療施設を設置運営しているだけでなく、母子保健、感染症対応、栄養、救急法、心理的応急処置のトレーニングを受けた避難民と地元住民による保健ボランティアを育成し、保健衛生予防促進活動を行ってきました。保健医療施設と保健ボランティアが協働することにより、疾病の予防と早期発見治療に寄与しています。加えて、新型コロナ対応に当たっては、IFRCはバングラデシュ赤新月社を支援し、50床規模の新型コロナ隔離・治療センターを設置しました。保健ボランティアはキャンプ内の担当世帯を1軒1軒訪問し、正しい情報を伝えることで新型コロナの症状のある住民が確実に検査・治療が受けられるように、保健医療施設への橋渡しの役割を担ってくれています。

避難民問題は長期化し解決策が見いだせない状況ですが、世界の関心は薄れつつあり、資金確保がますます困難となってきています。そのような中でも、IFRCは、他の赤十字・赤新月社と共にバングラデシュ赤新月社を支援し、新たにキャンプ内に1施設、地元住民居住地域に2施設の保健医療施設を設置し、保健ボランティアの活動地域の拡大に向けて取り組んでいます。これらの活動を通じ、今後とも避難民キャンプ内外の保健医療ニーズに応えていきます。

(7月 写真提供:

バングラデシュ赤新月社)

(10月 写真提供:バングラデシュ赤新月社)

(7月 写真提供:バングラデシュ赤新月社)

アフリカ大陸の西端にあるガンビア共和国は、2020年3月の新型コロナ上陸以来、ウイルス封じ込めのための社会経済活動制限や国内外の物流活動の停滞が貧困及び食料不安を悪化させています。さらに欧州からの渡航禁止はガンビアの国民総生産の20%を占める観光業及びこれに依存するその他業種に従事する人々の生活に大きな打撃を与えました。また、2021年は前年に比べて主要食料品の価格が更に上昇しています。

加えてガンビアでは年々気候変動による様々な悪影響が増しており、気温の上昇や降水量の低下に伴い、火災や暴風雨、干ばつなどの災害の件数が近年増加するとともにその規模も大きくなってきています。また国土の大半がガンビア川沿いの低地で標高差がほとんどないため、塩水が河口より200キロメートル以上遡って浸水し、井戸水や耕地、作物を広範囲に損なう塩害も多く見られます。このような状況は農業生産性の低下を招くのみならず、水や土地をめぐる争いなど社会の不安定化や農村からの人口流出の原因にもなっています。2021年には近年に例を見ない強度の暴風雨がガンビア国土の大半を襲い、コロナ禍の社会経済的損失による打撃にあえいでいるところを多くの人々が家屋の損壊や農作物・家畜の損失に見舞われました。

このような中、2021年に実施された食料状況・脆(ぜい)弱性調査の結果は過去の10年の調査結果(2011年、2016年、2021年)のうち最悪の食料状況を示しています。

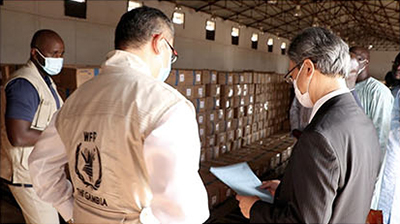

このため、2021年前半にWFPは貧困度の高い約34万人に対する食料支援を行いました。また、雨季に発生した暴風雨に際しては、国連災害管理チームのリーダーとして国連諸機関の支援活動の調整や政府災害管理庁との協力・連携を行いつつ、食料・現金配布支援を被災者3万1,000人に対し行いました。さらに、日本政府の令和2年度補正予算拠出のおかげで、最も脆弱な栄養不良の妊産婦や幼児たち4万人に対する栄養改善支援を行うことができました。

また、WFPは迅速な人道支援のみならず、塩害を防ぐ堰(せき)や水路の整備、農民グループの収穫食料のロス防止や販路確保のサポート、地方自治体や災害管理庁の防災計画や早期警報システムの整備を行うなど、気候変動の災害リスクに対処するコミュニティや地方自治体、国家レベルのレジリエンス、持続可能な能力強化も支援しています。

暴風雨の被災者と筆者(右)

(写真提供:WFP)

(注1) IFRC:International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

(注2) WFP:United Nations World Food Programme

新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の影響を受け私たちの生活は様変わりしましたが、変わらないのが環境破壊の危機です。ロックダウンによる移動規制で生態系が回復したケースも散見されますが、PM2.5などによる大気汚染の減少は限定的でした。反対に、廃棄物管理やプラスチックごみ削減対策など、新型コロナの流行前は進んでいたものが後退し、環境政策に携わる私たちにとっても試練多き年だったのです。

私は、これまで20年にわたり国連環境計画(UNEP)で、ラテンアメリカ・カリブ海、アジア・太平洋の環境評価や汚染対策に携わってきました。UNEPは、地球規模の環境課題を設定し、政策立案者を支援し、グローバルな環境保全の権威ある唱道者としての役割を果たす国連機関です。いわば「世界の環境当局」として、国連システム内の環境対策を促す役割もあります。

プラスチック汚染排出上位10か国のうち9か国と、推定排出量の多い河川上位50のうち43がアジアにあります。昨今、身近ながらグローバルな問題として大変関心が高まっているプラスチック汚染ですが、最近まで原因の周知が進んでおらず、提唱される対策の有効性に疑問があるものも見受けられました。当初、海洋汚染の派生問題として捉えられていたということもあり、河川からの流出対策において有益な情報や専門家のネットワークが特に貧弱だったのです。UNEPが日本政府からの支援を受けて実施しているCounterMEASURE II(注2)プロジェクトでは、アジア工科大学やGoogleと協力し、AI(人工知能)を駆使した画像分析を進めることにより、流入するプラスチックの種類と量を監視しています。メコン川流域での11月の調査では、使い捨てマスク、手袋、使用済み簡易検査キットなどの新型コロナ対策製品が大量に見つかりました(注3)。このプロジェクトのお陰でインド政府の「プラスチック廃棄物管理規則」(2021年8月改正)(注4)やメコン川委員会が主導する「プラスチック汚染長期モニタリング調査規定」には、邦人協力団体や専門家の協力も得た最新情報を使うことができています。

また、アジアの大気汚染対策においては、日本とUNEPが関わる「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)」の設立20周年記念式典及び科学と政策に関する対話が開催されました。11月に開催された第23回政府間会合でEANET運営規程の改正が行われ、大気汚染対策協力を広げる体制が整いました(注5)。汚染の中でも人の健康、特に子どもたちへの被害が一番広く直接的なのが大気汚染です。9月7日の「青空のためのきれいな空気の国際デー」には、世界各国できれいな空気の中で生きる権利を守るために一層の取組の呼びかけが行われました(注6)。

UNEPの中期戦略(2022年から2025年)は、気候変動、自然喪失、環境汚染という三大危機に立ち向かうことを柱としています。地球環境の危機を回避するには、開発途上国を含めた全ての地域や家庭でそれぞれSDGs達成に取り組み、環境負荷を下げる金融や投資システムを構築し、経済と社会の劇的な進化を促す以外に道はないでしょう。また、「誰ひとり取り残さない」ためにも、多国間環境条約への貢献を続け、若い世代の声をくみ上げる対策やデジタル技術活用の強化が求められています。

(注1) UNEP:United Nations Environment Programme

(注2) プロジェクト公式サイト https://countermeasure.asia/(英文のみ)

(注3) 監視カメラを使った調査の詳細は以下を参照

https://countermeasure.asia/tackling-the-plastic-pandemic-by-closed-circuit-television-monitoring/(英文のみ)

(注4) 法改正に関するインド政府公式サイトでの発表

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1745433(英文及び現地関連語)

(注5) ネットワーク公式サイト https://www.eanet.asia/(英文のみ)

(注6) イベント公式サイトhttps://cleanairweek.org/ (英文のみ)

─STEP Initiative by STI(注1)(Systems Transformation to Ensure Planetary health)─

私は2019年に外務大臣次席科学技術顧問として就任して以降、松本洋一郎外務大臣科学技術顧問(外務省参与)及び科学技術推進会議の委員と共に外交活動への助言をしてきています。

現在我々は、飢餓・栄養不良、気候変動や環境悪化といった様々な地球規模課題に直面しています。これらの課題解決は一つの国だけでは達成できず、世界が一丸となって取り組む必要があります。2021年も新型コロナウイルス感染症の流行下ではありましたが、第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)、国連食料システムサミットや東京栄養サミット2021などが開催され、これらは喫緊の課題であることが分かります。

9月、科学技術外交推進会議は、飢餓・栄養不良の改善と地球環境に配慮した食料システム転換に資する科学技術・イノベーション(STI)の利活用に関する提言「地球の健康(Planetary health、地球環境と人間の健康の連関):食料システム転換のための科学技術 ~STEP Initiative by STI (Systems Transformation to Ensure Planetary health)~」を外務省に提出しました。また、日本の強みをいかしたSTIショーケース(事例集)も策定しています。

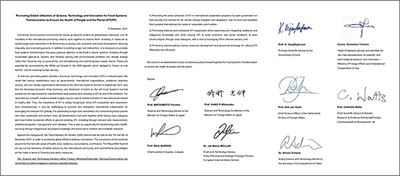

STEP提言の中で提起されたSTIの利活用は、世界規模で推進されるべきものです。同提言を踏まえ、12月、松本顧問と私は東京栄養サミット2021に際して、各国・地域の科学技術顧問と共に、「人と地球の健康に資する食料システム転換のための科学技術・イノベーションの世界的な利活用の促進に係る共同声明(STEPP(注2))」を発表しました。本共同声明は、各国・地域の外務省・外交機関や政府の科学技術顧問らが、東京栄養サミット2021をきっかけに、(1)各国政府が行う、全ての人の食料安全保障と栄養、気候変動の緩和と適応、脆(ぜい)弱なコミュニティのニーズに対応する包摂的で衡平な食料システムといった課題解決のための国際協力において関連するSTIの利活用を促すこと、(2)各国・地域の社会・経済状況にあわせ、伝統的知識の取り込みや在来知の科学化も図りつつ、十分な対話を通じて二国間・多国間科学技術協力を推進すること、(3)科学技術を活用できる分野横断的な関連人材の育成・交流を推進することを念頭に、今後とも科学的助言活動を行っていくことを表明するものです。また、あらゆるステークホルダー(利害関係者)が人と地球の健康に資する食料システム転換に向けて共に歩みを進めることへの期待も表明しました。

今後、各国において具体的なプロジェクトにつなげていく必要があります。我々の提言や共同声明が、国際協力を進める有益な一助となることを期待しています。

(注1) STI:Science, Technology and Innovation(科学技術・イノベーション)

(注2) STEPP:Promoting Global Utilization of Science, Technology and Innovation for Food Systems Transformation to Ensure the Health of People and the Planet

13 内訳については外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/technology/nikoku/framework.html

日ソ科学技術協力協定をカザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、アルメニア、ジョージア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、トルクメニスタン、タジキスタンが各々異なる年月日に承継。日チェコスロバキア科学技術協力取極を1993年にチェコ及びスロバキアが各々承継。日ユーゴスラビア科学技術協力協定をクロアチア、スロベニア、マケドニア(国名は当時)、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロが各々異なる年月日に承継