3 外交における有識者などの役割

変動著しい世界における国際秩序の構築に当たっては、民間有識者が前面に立って、各国の政府の公式見解にとらわれない国際的政策論議を行い、それが国際世論や各国政府の政策決定に影響を及ぼすという状況が顕著となっている。

各国の対外経済政策に大きな影響を持つダボス会議、各国の著名な有識者や閣僚がアジアの安全保障について議論する場となっているアジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)、中東の安全保障をテーマとしたマナーマ対話などはその代表例である。主要国において、このような協議の場に参画できるようなシンクタンク(調査研究機関)や研究者などの人材の育成や、大学など有識者の活用の重要性がこれまで以上に高まっている。

日本の外交・安全保障についての知的基盤を広げ、国民の幅広い参画を得た外交を推進することが中長期的な外交力の強化につながる。このような考えの下、外務省は、日本の外交・安全保障関係シンクタンクの活動への支援を通じ、これらシンクタンクの情報収集・分析・発信・政策提言能力を高めることを目的として、外交・安全保障調査研究事業費補助金制度などを実施している。これに加え、外務省は、2017年度から、領土・主権・歴史調査研究支援事業補助金制度を実施している。

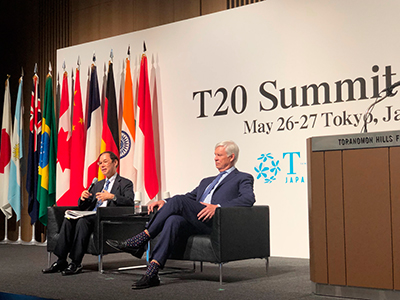

2019年5月には、G20のエンゲージメント・グループ(国際社会の活動にかかわる関係者により形成された、政府とは独立した団体)の一つであるT20(Think20)の本会合が東京で開催され、G20各国の有識者など600人以上が出席し、G20大阪サミットの主要課題と関連するコミュニケ(政策提言)が河野外務大臣に提出された(コラム参照)。

(5月27日、東京)

Think20(T20)は、2012年のメキシコG20から開始され、G20に対して事実に基づいたエビデンス(根拠)や実証分析を通じて政策提言を行う、世界のシンクタンクによる政策研究グループです。

G20大阪サミットの政策研究グループ「Think20(T20)Japan」は、アジア開発銀行研究所(ADBI)、日本国際問題研究所(JIIA)、国際通貨問題研究所(IIMA)の3研究機関の主導で進められました。その集大成として、世界のトップクラスの政策専門家(50か国、600人規模)が一堂に会したT20サミットが、5月26から27日の2日間、東京で開催されました。

(筆者中央右)

G20大阪サミットの議長である安倍総理大臣はT20サミットに寄せたメッセージの中で、G20プロセスにおけるT20の重要性に触れつつ、貿易・投資からインフラ開発、気候変動・環境、国際金融まで幅広い分野におけるT20の政策指針の価値を強調しました。

T20 Japanが発表したコミュニケ(政策提言)では、「G20諸国は、パリ協定と持続可能な開発のための2030年アジェンダにより、持続可能・包摂的・強靭(きょうじん)な社会という新たなグローバルな目標に向かって進んでいる」とした一方、「広がる不平等や貧困の削減、ジェンダーの平等、気候変動対策、そして災害に対する強靭な社会構築は依然として大きな課題だ」と指摘し、「私たちはまた、デジタルイノベーションの新たな波、人口高齢化、グローバルガバナンスの変化、信頼と社会的結束の後退など新たな課題に直面している」とも加えました。

T20の政策提言は、G20諸国が、人的・物的資本への投資を中心とし、分野横断的な問題に総合的かつ体系的に、しかも効果的で強力なグローバルガバナンスの設計によってこれらの課題に取り組むよう促しています。

合計10のタスクフォース(TF)で議論された結果としての政策提言は、それぞれの分野の専門家による実証的な研究と分析を通して作成されたものです。例えば「質の高いインフラ整備(TF4)」では、インフラ整備と同時に周辺地域の経済活動を活発化させることが当該インフラの「質」(経済効果)を一層高めることにつながると指摘しています。道路や鉄道開発と同時に、新しく周辺地域でレストランなどのビジネスを始めたい人達への「ふるさと投資ファンド」を通じた資金提供を組み合わせることで一層の雇用拡大をはかったり、周辺地域の教育水準の向上策を組み合わせることでインフラ整備の経済効果を一層高めることが提案されました。このほか、土地信託を活用することでインフラ整備に必要となる土地の使用権の移転を円滑化することも提案されました。こうしたアイデアを活用して質の高いインフラの整備を進めることが、各国での所得格差の縮小、経済発展につながると期待されています。

また、T20 Japanは、日本やアジア諸国が特に知見を有する政策課題として、人口高齢化や中小企業政策の問題も取り上げました。

高齢化社会では、若年層の多い国と比べると、金融政策や財政政策の有効性が低下することが示され、持続的な経済成長の維持のためには、年功序列賃金ではなく、生産性に応じた給与体系として、なるべく定年を延長して、長く働くことが可能な社会の実現が必要です。人口高齢化は、中国、韓国、さらにはタイなどでも直面する問題であり、伝統的な金融・財政政策ではなく、雇用体系の構造的な変革の必要性が提唱されています。

中小企業政策については、開発途上国の多くは中小企業に雇用される人口比率が高いことから、ビッグデータを用いた中小企業の格付け、金融機関による中小企業向け貸出のデータ分析に基づく不良債権化の軽減、新しい中小企業データ分析手法が提言されています。

このほかT20サミットでは、ノーベル賞受賞者であるロバート・エングル・ニューヨーク大学教授による講演が行われ、株式市場を通じた環境に配慮した資金配分の誘導といった政策アイデアも提示されました。今回、日本の研究機関が主導したT20 Japanにおいて、貧困の削減、教育水準の向上、環境問題の解決など、幅広い内容の提言をまとめ、G20に発信することができたと考えています。100を超える個別の政策提言がとりまとめられ、全てT20 Japanウェブサイトに掲載されています。ぜひご一読下さい。(https://t20japan.org/publications/policy-briefs/)