2 領事サービスと日本人の生活・活動支援

(1)領事サービスの向上

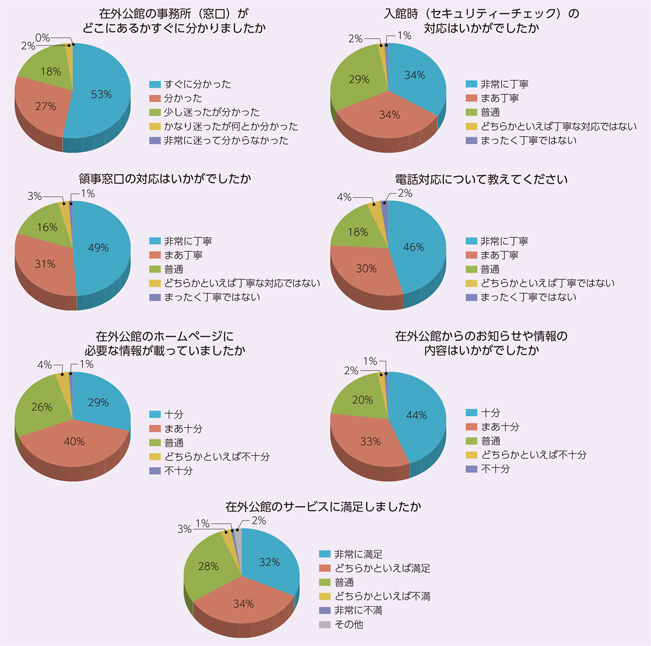

外務省は、海外における日本人に良質な領事サービスを提供できるよう、領事窓口・電話対応などの職員の応接態度、情報発信及び領事出張サービス(実施公館のみ回答)などの領事サービスについてのアンケート調査を毎年実施し、海外における日本人の声を在外公館が提供する領事サービスの向上・改善に反映させている。2016年には148在外公館を対象に調査を行い、約1万9,000人からの回答を得た。その結果、領事窓口・電話対応はもとより、在外公館が提供する領事サービス全般についても、おおむね高い満足感が示された。その一方で、否定的な回答も少数ながら見受けられたところ、外務省としては、引き続き利用者の声に耳を傾け、在外公館においてより一層利用者の視点に立った領事サービスを提供できるよう、今後とも改善に努めていく考えである。

(2)旅券(パスポート)の発給と不正取得等の防止

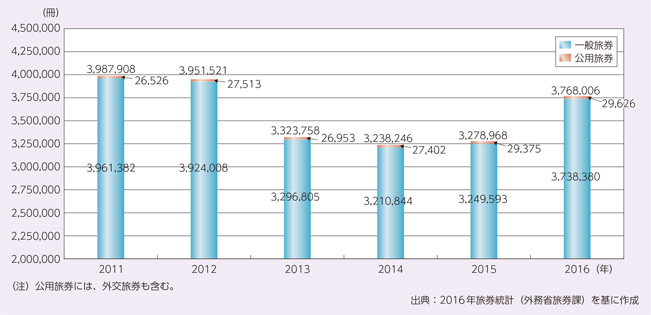

日本国内では2016年1年間に約374万冊の一般旅券が発行された。2016年12月末時点では、約3,010万冊の旅券が有効であり、全てIC旅券(2)である。

IC旅券の発行により、偽変造など旅券の不正使用は困難になっているが、他人になりすますなどの方法によって旅券を不正取得する事案(3)は引き続き発生している。日本人又は不法滞在外国人が、不正取得した他人名義旅券を使って出入国する例が見られるほか、名義人の知らないところで金融機関に借金をしたり、他の犯罪をたくらむ者に売り渡す目的で銀行口座が開設されたり、携帯電話が契約されるなどの事例が報告されている。こうした2次・3次の犯罪を助長するおそれのある旅券の不正取得を未然に防止するため、各都道府県にある旅券窓口において、なりすましによる不正取得防止のための審査強化期間を設けるなど、旅券の発給時における本人確認の強化に一層の力を入れている。

一方、日本の旅券に搭載されているICチップには、顔画像や人定事項等の情報が搭載されているが、諸外国ではさらに指紋等の生体情報を追加するなど、偽変造防止対策を向上させたIC旅券の普及が進んでおり、国際民間航空機関(ICAO)及び国際標準化機構(ISO)においても、IC機能のより効果的な利用が検討されている。

2006年以降、申請の受理や交付などの旅券事務を都道府県から市町村へ再委託することが可能となった。2016年12月末現在、その数は、818市町村に達し、全国の約5割近くの市町村で旅券事務を行っている状況である。

(3)在外選挙

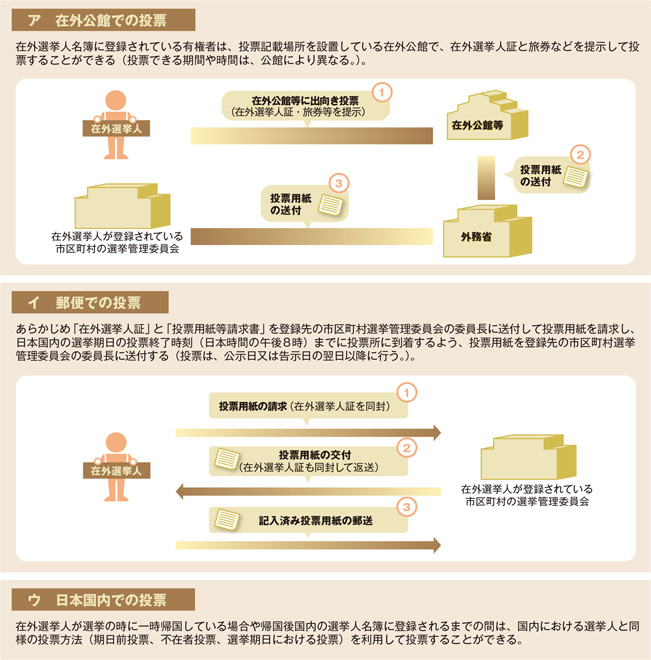

在外選挙制度は、海外に在住する有権者が国政選挙で投票するための制度である。2007年6月以降の選挙では、衆議院と参議院それぞれの比例代表選挙に加え、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙(これらの補欠選挙及び再選挙を含む。)も対象となっている。在外選挙制度を利用して投票するためには、事前に市区町村選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証を入手する必要がある(4)。有効な在外選挙人証を持っていれば、在外公館投票、郵便投票又は日本国内における投票のいずれかを選択して投票することができる。

在外公館では、管轄地域での在外選挙制度の広報や遠隔地での領事出張サービスなどを通じて、制度の普及と登録者数の増加に努めている。選挙権年齢の満18歳以上への引下げ後、初めての選挙となった2016年7月の第24回参議院議員通常選挙に際しては、新たな有権者層に対して在外選挙人名簿の登録と投票を促すため、事前に在外公館員が高等部のある在外教育施設を訪問し、選挙制度の説明や模擬投票を行うなどの取組を実施した。

(4)海外での日本人の生活・活動に対する支援

ア 日本人学校、補習授業校

海外で生活する日本人にとって、子女教育は大きな関心事項の1つである。外務省では、義務教育相当年齢の子女が海外でも日本と同程度の教育を受けられるよう、文部科学省と連携して日本人学校への支援(校舎借料、現地採用教員謝金、安全対策費などへの一部援助)を行っている。また、主に日本人学校が存在しない地域に設置されている補習授業校(国語などの学力維持のために設置されている教育施設)に対しても、支援(校舎借料や現地採用講師謝金などへの一部援助)を行っている。加えて、最近の国際テロ情勢の変化等を踏まえ、安全対策に関連する支援を更に強化・拡充している。

イ 医療・保健対策

外務省は、医療事情の悪い国に滞在する日本人に対する健康相談を実施するため、国内医療機関の協力を得て巡回医師団を派遣(2016年度は1か国7都市)している。また、感染症や大気汚染が深刻となっている地域に専門医を派遣し、健康安全講話を実施(2016年度には8か国11都市)している。

さらに、海外で流行している感染症などの情報を収集し、海外安全ホームページや在外公館ホームページ、メールなどを通じ、広く提供している。

ウ その他のニーズ

外務省は、海外に在住する日本人の滞在国での各種手続(運転免許証の切替え、滞在・労働許可の取得など)の煩雑さを解消し、より円滑に生活できるようにするため、滞在国の当局に対する働きかけを継続している。

外国の運転免許証から日本の運転免許証へ切り替える際、日本は外国運転免許証を持つ全ての人に対し、自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、日本の運転免許試験の一部(学科・技能)を免除している。一方、北米・南米の一部の国のように、在留邦人が滞在国の運転免許証に切り替える際に取得試験を課している国・州もあるため、日本と同様に手続が簡素化されるよう働きかけを行っている。

また、日本国外に居住する原子爆弾被爆者が在外公館を経由して原爆症認定及び健康診断受診者証の交付を申請する際の手続の支援も行っている。

今から150年前の1866年4月7日、江戸幕府は日本人海外渡航の禁制を解き、修学と商業の目的であれば、身分に関わりなく、海外渡航を許可する布告を出しました。黒船が来航してから13年後のことです。

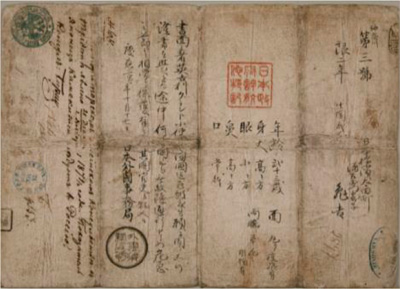

しかし、長い間鎖国を続けてきた幕府にとって「旅券」を作るのは未知の作業でした。当時国内に駐在していた欧米の外交使節団の助言を受けて作り上げた最初の旅券は、同年10月17日、パリ万博に参加する「日本帝国一座」を率いる隅田川浪五郎のために発行されました。

最初の「旅券」はA4大の厚手和紙で、まだ写真も普及していなかった当時、背は「高き方」、鼻は「小さき方」等の人相も記載されていました。浪五郎たちは、これを四つ折りにして懐に入れ、ジャポニズムに湧く欧州に向かったのです。

当時、「旅券」は「御免之印章」等と称せられ、「旅券」の名称が正式に用いられたのは、1878年に外務省布達第1号「海外旅券規則」が制定されてからです。

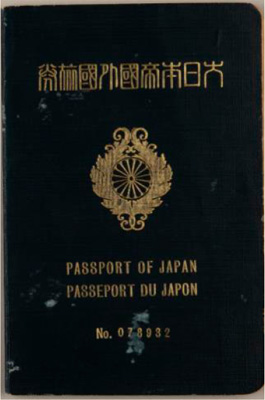

1920年に、パリの国際会議で、旅券の記載事項、写真、効力、サイズなどを統一する決議が採択されると、日本も1926年に賞状型から冊子型に変更し、表紙に菊の紋章をデザインするなど、現行旅券の原型が登場しました。

とはいえ、まだ海外旅行は一般的な時代ではなく、日本で海外旅行が身近になったのは、1964年、東京五輪の年に観光渡航が自由化されてからでした。この年、旅券発行数は10万冊を超えました。現在は年間370万冊以上が発行され、有効な旅券は3,000万冊に達し、国民の4人に1人が旅券を保有しています。

旅券は国際的な身分証明書であり、その歴史は、偽変造対策の歴史でもあります。戦後も様々な偽変造対策技術を取り入れながら、1992年に機械読み取り式旅券を導入し、2006年にIC旅券を導入するなど旅券は進化してきました。

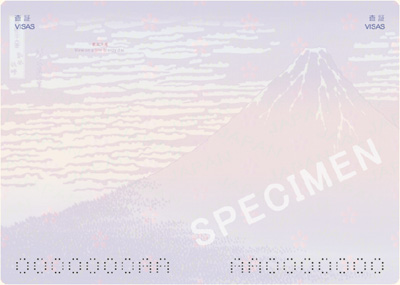

現在の日本旅券には、白黒透かし、ホログラムなど約20種類の高度な技術が駆使されており、偽変造の割合は極めて低くなっています。しかし、偽変造技術とはいたちごっこの状態にあるため、各国とも数年ごとに新技術を取り入れた旅券を開発しています。

2016年、次期旅券の査証ページのデザインに葛飾北斎の「冨嶽(ふがく)三十六景」を採用することを決定しました。2019年度中の導入を目指しています。「冨嶽三十六景」は、世界遺産である富士山をメインモチーフとした日本を代表する浮世絵であり、世界的にも広く知られています。表紙は現行旅券と同じですが、見開きごとに各作品を掲載し、全ページ異なるデザインにすることで偽変造も難しくなります。

日本の旅券は150年の歴史を経て、今、新たな歴史の一ページを刻もうとしています。

2 IC旅券は、旅券の偽変造や第三者による不正使用を防止するため、生体情報である顔画像を電磁的に記録したICチップを搭載した旅券。2006年から発行

3 2012年54冊、2013年52冊、2014年41冊、2015年31冊、2016年22冊の不正取得事案を把握

4 2016年12月、在外選挙人名簿への登録申請手続を簡便化するための公職選挙法の改正が行われた。改正法が施行されると、従来どおり、国外転出後に在外公館を通じて申請する方法に加え、国外転出時に市町村窓口で申請することが可能となる。