2 外交実施体制の強化

厳しさを増す安全保障環境と多様化する外交課題に対応するため、主要国と比べて依然十分ではない外交実施体制の飛躍的な拡充を図る必要がある。こうした認識の下、外務省は、大使館や総領事館などの在外公館や人的体制の整備を進め、外交実施体制の強化に取り組んでいる。

大使館や総領事館などの在外公館は、海外において国を代表するとともに、外交の最前線での情報収集、対外発信、外交関係促進、国際貢献などの分野で重要な役割を果たしている。同時に、邦人保護、日本企業支援や投資・観光の促進、資源・エネルギーの確保など、国民の利益増進に直結する活動を行っている。

2015年1月には、マーシャル、アルメニア、ナミビアの3か国に日本国大使館を開設した。これら3か国への大使館開設は、次の観点から日本にとり重要である。マーシャルは、水産資源供給地であり、日本にとって重要なシーレーンに位置し、戦没者の遺骨収集帰還事業など、様々な場面における協力が一層重要になっている。アルメニアは、コーカサス地域の安定に重要な当事国であるほか、最近はIT産業の育成に力を入れていることから経済を始めとする様々な分野での日本との関係強化の潜在性が高い。そして、ナミビアは、豊かな海洋・鉱物資源や南部アフリカ地域の大西洋側における物流の玄関口となり得る立地を背景に、日本との貿易・投資(特に資源開発やエネルギー分野)の拡大が見込まれており、日本企業支援、邦人保護の観点から重要性が増大している。ナミビアには主要国が公館を設置しており、情報収集の強化や先方政府との関係緊密化などより一層活発な外交活動を展開する必要がある。

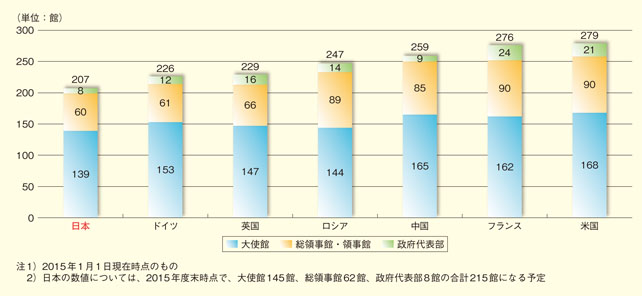

2014年度の日本の在外公館(実館(1))数は、207公館(大使館139、総領事館60、政府代表部8)であり、この数は、米国(277公館)、中国(254公館)などの他の主要国に比べると、依然として少ない。

2015年度は、主要先進国並みの外交実施体制の実現に向け外交実施体制の強化が引き続き不可欠との考えの下、モルディブ、ソロモン、バルバドス、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバの6か国に次の理由から大使館を設置する予定である。まず、モルディブについては、年間4万人の日本人が渡航しており、インド洋シーレーンの要衝として地政学的重要性が高く、国際場裏においても一貫して日本の立場の支持を表明している友好国である。次に、ソロモンは、マグロなどの漁業資源や鉱物資源を有するほか、遺骨収集・慰霊事業の実施体制の更なる強化が必要となっている。バルバドスは、東カリブ地域交通の要衝にあるとともに、国際場裏での一定の影響力を有し、日本と近い立場を有するカリブ共同体(カリコム)の主要国との更なる関係強化のためにも重要である。タジキスタンは、アフガニスタンと国境を長く接し、テロ対策、麻薬対策の観点からも中央アジア地域全体の安定にとって重要であり、国際場裏においても信頼できる友好国である。トルクメニスタンは、天然ガスの確認埋蔵量が世界4位の資源大国で、日本企業も参加する総額1兆円規模の開発プロジェクトが進行する中であり、アフガニスタンやイランと国境を接し、地域の安定のためにも重要である。最後に、モルドバは、EU・ロシア間の戦略上の要衝に位置し、民主化や市場経済化を進めており、ウクライナ情勢フォローの観点からも重要である。

海外に展開する日本企業支援のニーズが急増し、各国首都以外での戦略的対外発信が求められていることから、総領事館については、メキシコのレオン及びドイツのハンブルクに設置予定である。レオンについては、日本企業数、在留邦人数が近年急増している。ハンブルクは、近年海洋に関する紛争の平和的解決などについて重要性が高まっている国際海洋法裁判所を擁し、ドイツの有力メディアが拠点を置いている。

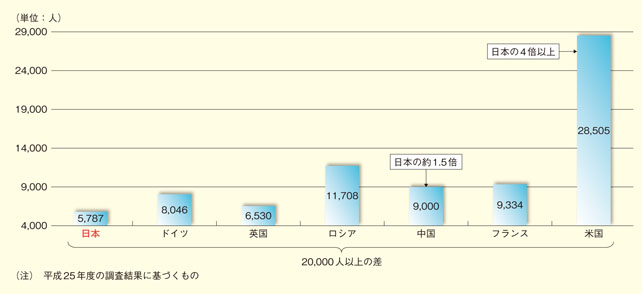

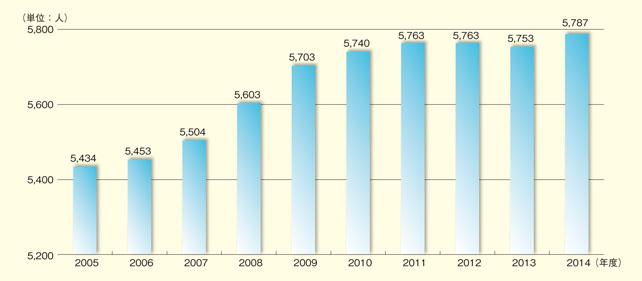

定員については、2014年度、政府全体での厳しい財政状況に伴う国家公務員総人件費削減の方針の下、外務省は、外交実施体制強化の重要性や国家安全保障局が設置されることへの対応などを踏まえて、34人増員し、定員数は5,787人となった。しかしながら、この人員数は、他の主要国と比較しても十分とはいえない。このため、より効果的かつ効率的な体制の構築を目指し、引き続き人員体制の整備を行っている。なお、2015年度も、外交実施体制の強化が引き続き不可欠との考えの下、地球儀を俯瞰する外交と「積極的平和主義」の展開、発信力の強化と広報実施体制の充実、経済外交の推進と邦人の海外活動支援などの重要課題に取り組むため、82人増員予定である。

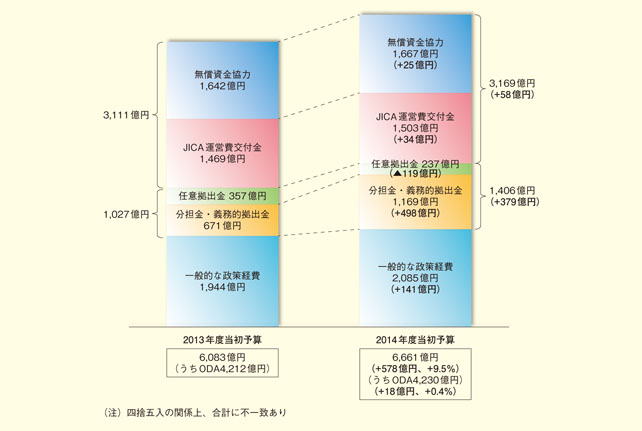

以上のような外交実施体制を支え、流動化する国際情勢の下、①アジア太平洋地域の戦略環境の変化を踏まえた国益の確保・増進、②グローバルな課題への貢献を通じた「グローバルな利益の増進」を実現するため、外務省は2014年度予算において6,661億円(対前年度比9.5%増)を計上した。また、外務省所管の2014年度補正予算の総額は1,905億円であり、追加財政需要としてエボラ出血熱等感染症対策を含む緊急人道・復興支援や、中東・北アフリカ・欧州地域の安定化支援など総額1,599億円を計上している。また、経済対策としてODAを活用した中小企業の活性化支援や、地域経済の活性化支援など総額305億円を計上している。また、2015年度当初予算政府案では、①戦略的対外発信、②「積極的平和主義」に基づくグローバルな課題への貢献、③アベノミクスを後押しするための経済外交の推進、④ODAの積極的・戦略的活用、⑤外交実施体制の飛躍的な拡充を重点項目とし、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、地球儀を俯瞰する外交を力強く推進するため、6,854億円(対前年比2.9%増)を計上している。

日本の国益増進のためには、外交実施体制の強化が不可欠である。今後も、引き続き、更なる合理化への努力を行いつつ体制の整備を戦略的に進め、先進主要国並みの外交実施体制の水準を確保できるよう努めていく。

「大使公邸の料理人とはどのような仕事なのですか」とよく聞かれます。一言で答えるならば、大使公邸での設宴時に料理をお出しすることによって大使の外交活動を手助けすることであると考えますが、日々の生活はとても一言で表せないほどバラエティに富んでいます。

私はこれまで、タイ、イタリア、インド、サンフランシスコ(米国)で大使・総領事公邸の料理人を務めた後、現在はニューヨークの国連代表部の吉川大使公邸にて料理長を務めています。それぞれの土地によって料理を出す相手の食事の嗜好も異なれば、食材の仕入れ方法も大きく変わります。今の職場では、吉川大使のもてなすゲストは200近い国連加盟国に及ぶため、文化や食習慣の違いもゲストごとに大きく、予想もしないような食事制限で頭を悩ますこともしばしばです。ニューヨークでは食材の確保には苦労は少ないですが、和食を専門とする私にとって、日本と比べるとやはり苦労は尽きません。また、会食ではどうしてもカロリーの高い食事になりがちであるため、健康にも配慮したメニューにするなど、日々のメニューには神経を使っています。

(9月24日、国連大使公邸)

料理人としてのキャリアの中で、日本の皇室や歴代総理、外国のゲストではタイのシリントーン王女やカンボジアのラナリット国民議会議長、潘基文(パンギムン)国連事務総長などに料理を召し上がっていただきました。毎回趣向を凝らして料理をお出しするのですが、ゲストに「美味しかった。」と言っていただけた時には、とても嬉しく思い、またやりがいを感じます。

着任した国の料理から新しい料理のアイディアが浮かぶ時もあります。料理人は全般的に仕事柄食べることに興味があると思いますが、本場の料理を現地で食べることができることは、とても楽しいですし、自分の料理の勉強にもなります。現在務めている吉川大使公邸での料理長を終えた後について、具体的なことは考えてはいませんが、食に関係する仕事を続ける予定ですので、海外で学んだ経験は間違いなく自分の役に立つと信じています。

国際連合日本政府代表部・公邸料理長

村上 敦重

1 庁舎が存在し、そこに専任の職員が配属されている公館