1 日本社会の国際化への対応

(1)ビザ(査証)

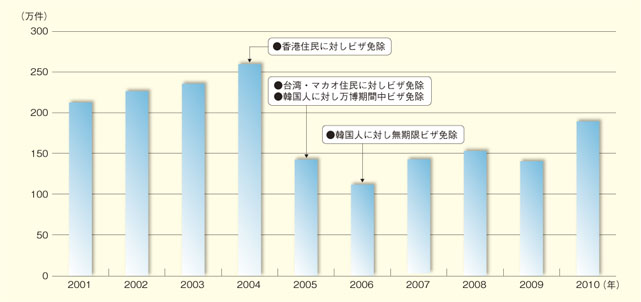

外務省は、政府による規制改革や観光立国への取組を踏まえ、ビザ発給の円滑化(標準処理期間の制定、旅行代理店を通じた代理申請の受理、数次ビザ(1)発給対象者拡大など)に努めている。また、入国管理上の問題がないと見られる国・地域については、観光や商用のためのビザを免除しており、現在、その対象は61の国・地域に上っている。

また、2011年3月に発生した東日本大震災を受けて、外務省は、同年11月から特に被害が甚大であった岩手県、福島県、宮城県の被災三県に対する復興支援策として、被災三県を訪問する外国人に対するビザ手数料を免除し、被災地を訪れる外国人観光客等の増加を図っている。

中国については、2000年から団体観光客向けビザを発給し、2009年7月からは、一部の在外公館において、十分な経済力を有する者とその家族に対して個人観光ビザを発給しているが、2010年7月には、その対象を「一定の職業上の地位及び経済力を有する者とその家族」に拡大した。さらに、2011年9月には「一定の職業上の地位」の要件を緩和し、「一定の経済力を有する者とその家族」にまで拡大した。また、2011年7月からは、沖縄を訪問する中国人観光客を対象とした「沖縄数次ビザ」の運用を開始し、日中間の人的交流の発展に努めている。

医療分野においては、2010年6月に閣議決定された「新成長戦略」に基づき、2011年1月から新たに創設した「医療滞在ビザ」の運用を開始し、治療などの目的で訪日する外国人が入国しやすくするための措置を講じた。

その一方で、日本との経済格差を背景に、日本での不法就労を試みる外国人は後を絶たない。また、国内でも低賃金労働者や人身取引被害者など、外国人に対する人権侵害の事例が見られるため、悪用事例の多いビザ申請(研修・技能実習、興行(2)など)については一層厳格な審査を行っている。ビザ申請件数の増加とあいまって、ビザ事務量は年々増加しており、特に中国に所在する在外公館においてこれが顕著であることから、人員の増強やビザ事務効率化にも努めている。

(2)外国人受入れをめぐる取組

日本に長期滞在する外国人の数(外国人登録者)は、2010年末で約213万人で、総人口の約1.67%に達している。外国人の存在は、日本に、様々な活力をもたらす一方、外国人が多数居住する地域を中心に、文化・習慣や言語の違いによる地域社会との摩擦などの問題が生じている。外務省は、外国人の受入れや社会統合に関する海外の先進事例を紹介し、国民的議論を促進するために、2005年から2009年まで毎年「外国人受入れと社会統合に関する国際シンポジウム」を開催してきた。また、2010年からは、外国人受入れと社会統合についてより掘り下げた内容を参加者で議論し、その結果を報告書にまとめ、社会における議論を喚起することを目的とした「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」を開催している。2011年2月に開催された第2回ワークショップ(外務省、上智大学、新宿区及びIOM共催)においては、日本の労働人口減少問題を解決するため、外国人材の活用等の課題について議論が交わされた。また、高度人材(3)の受入れについては、現行の外国人受入れの範囲内で、イノベーションによる経済成長(「高度人材受入推進会議」の報告書(2009年5月29日))や新たな需要及び雇用の創造(「新成長戦略」2010年6月18日閣議決定)に資することが期待される産業分野において就労する高度な能力や資質を有する外国人の受入れを促進するため、関係省庁との協議を進めている。

1 有効期間内であれば、何回でも日本に入国できるビザ。1回の滞在期間には上限が定められている。

2 研修、技能実習とは、開発途上国等へ技能・技術の移転を図り、「人づくり」に寄与するもの。興行とは、演劇、演芸、演奏、スポーツ及び芸能活動を目的とした渡航を指す。

3 「高度人材」についての定まった定義はないが、「高度人材受入推進会議」報告書(2009年5月29日)では、「現行の就労可能な在留資格である専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人労働者」を対象としている。