2 国際社会で活躍する日本人

(1)NGOの活躍

ア 開発援助分野

国際協力活動に携わる日本のNGOは400以上あると言われている。その多くは、貧困や自然災害、地域紛争など様々な課題を抱える開発途上国において、現地の草の根レベルでのニーズを把握し、柔軟できめの細かい支援を実施しており、その重要性はますます高まっている。

外務省は、日本のNGOが開発途上国で実施する開発援助事業に対して「日本NGO連携無償資金協力」を提供するなどしてNGOと連携し、NGOを通じたODAも実施している。2010年(12月末現在)には、日本の42のNGOが、アジア、アフリカ、中東、中南米など、29か国1地域において日本NGO連携無償資金を利用し、学校建設、水供給、母子保健、農村開発、地雷・不発弾除去といった幅広い分野にわたり、76件の事業を実施した。

また、NGO、政府、経済界などが協力・連携し、大規模自然災害や地域紛争の際により効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的に設立された「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、現在32のNGOが参加しており、2010年1月に発生したハイチ地震、2月に発生したチリ地震、7月に発生したパキスタン水害における被災者支援などの他、アフガニスタン、パキスタン、スリランカ北部、スーダン南部における人道支援を実施している。

一方、日本のNGOは、前述のような政府資金を利用した活動のみならず、支援者による寄附金や、独自の事業収入などを活用した活動も数多く実施している。また、近年では、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まりつつあり、技術や資金を持つ企業が、国際協力における高い知見を持つNGOと協力し、開発途上国で社会貢献事業を実施する形の連携も数多く見られるようになっている。

このように、開発援助の分野において重要な活動をしているNGOを国際協力のパートナーとして位置付け、NGOが活動基盤を強化して更に活躍していけるよう、外務省、JICA、国際開発高等教育機構(FASID)などは、NGOの組織力強化、専門性向上、人材育成などを目指したセミナーを開催するなど、様々な施策を通じてNGOの活動を側面支援している。

外務省は、NGOの事業実施能力と専門性の向上を目的に、外務省が主催するNGO研究会によるセミナーやシンポジウムに加え、NGOの組織力強化を目的に、NGOの中堅職員が海外のNGOや国際機関で実務研修を行うNGO長期スタディ・プログラムを実施し、さらに、2010年には、NGOにおける若手人材の育成を支援するNGOインターン・プログラムを創設した。また、NGOの国際協力活動全般や組織づくりなどに関する一般市民やNGO関係者からの質問・照会に対応するNGO相談員を、全国17団体に配置している。

さらに、外務省は、NGOとの対話・連携を促進するため、1996年から「NGO・外務省定期協議会」を実施している。年1回の全体会議に加え、2002年からは小委員会としてODA政策全般について協議するODA政策協議会、NGO支援や連携策について協議する連携推進委員会を、それぞれ年3回ずつ開催している。

イ その他主要外交分野における連携

外務省は、開発援助分野以外の主要外交分野においても、NGOと連携している。例えば、3月初めに開催された第54回国連婦人の地位委員会(CSW)において、NGO関係者が政府代表団に参加し、政府とNGOの橋渡し役として活躍した。第65回国連総会では、女性NGOの代表が政府代表顧問として、人権・社会分野を扱う第3委員会の議論に積極的に参加した。また、外務省は、人権諸条約に基づいて提出する政府報告や難民保護政策などについても、NGO関係者などとの対話を行っている。

核兵器を含む軍縮分野でも、日本のNGOは存在感を発揮しており、外務省とも連携している。具体例として、通常兵器の分野では、2010年3月の「『クラスター弾に関する条約』促進・普遍化の集い」や、9月の武器貿易条約(ATT)に関するシンポジウムの開催が挙げられる。また、外務省はアフガニスタン、カンボジア、東ティモール、ラオスなどにおける地雷・不発弾の処理、危険回避教育などの支援活動でNGOと協力している。さらに、核軍縮の分野において、2010年9月から開始した外務省による「非核特使」の委嘱事業は、被爆者が世界各地で核兵器使用の惨禍の実相を伝えるNGOの活動を、政府が後押しするものである。

国際組織犯罪分野では、内閣に設置された「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」の下に、定期的にNGOとの協議の場を設け、官民が連携した被害防止策及び被害者支援の在り方などについて率直な意見交換を行っている。特に、2009年に決定された「人身取引対策行動計画2009」の策定作業においては、NGOとの意見交換会を通じて広くその意見を聴取した。また、パブリックコメント(意見公募手続)を実施し、人身取引対策に日頃から従事しているNGOの現場の声が計画に反映されるよう努め、その後のフォローアップにおいても連携して取り組んでいる。

国連改革の分野では、外務省は「国連改革を考えるNGO連絡会」と共催で、「国連改革に関するパブリックフォーラム」を2010年3月に開催した。同フォーラムでは、「グローバルな枠組みと日本の役割」と題し、日本が更なる国連改革に向けてどのように取組を進めていくべきなのかにつき、建設的な意見交換を行った。

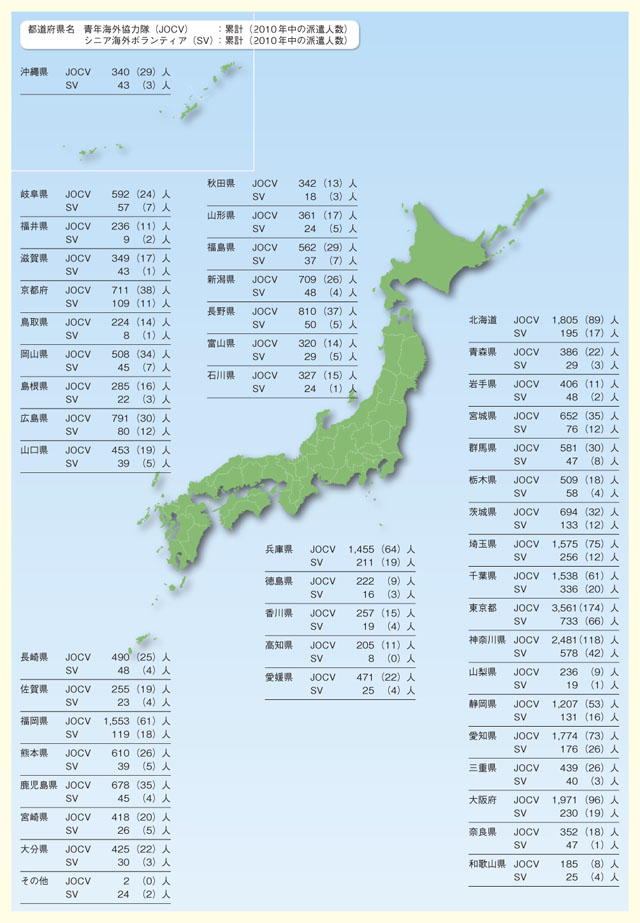

(2)青年海外協力隊・シニア海外ボランティア

青年海外協力隊(JOCV)は、技術を有する20~39歳の青年男女が、開発途上国の地域住民と生活を共にしつつ、当該地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とする事業である。派遣された協力隊員は、まさしく日本の「顔の見える」協力を行い、開発途上国の発展に貢献してきた。2010年末までに累計で88か国に3万5,313人の隊員が派遣され、農林水産、加工、機械の保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、スポーツ、計画・行政の8分野181職種にわたる支援を積極的に展開している。

また、シニア海外ボランティア(SV)は、幅広い技術と豊かな経験を有する40~69歳の中高年層の男女を開発途上国に派遣する事業である。1990年の事業発足以来、年々事業規模を拡大しており、2010年末までに66か国に4,475人を派遣し、計画・行政、公共・公益事業、農林水産、鉱工業、エネルギー、商業・観光、人的資源、保健・医療、社会福祉、その他(渉外促進、有資格登録)の9分野153職種にわたる協力を行ってきた。近年は一線を退いたシニア層の再出発・その知見の再活用という観点からも、豊富な経験と熟練した技術を持つシニア海外ボランティアを始め、国内におけるボランティアに対する関心が高まっている。

青年海外協力隊及びシニア海外ボランティアは、開発途上国でボランティア活動に従事したいという国民の高い志に支えられており、国民参加型国際協力の中核を担う事業として、積極的に推進している。2010年12月末現在、2,611人の青年海外協力隊と670人のシニア海外ボランティアが、世界各地(それぞれ75か国、58か国)で活躍を続けている。また、帰国したボランティア参加者は、その経験を教育や地域活動の現場で共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加型による活動は、受入国を始め、国内外から高い評価と期待を得ている。

その一方で、2010年11月の事業仕分け第3弾において青年海外協力隊事業が対象となり、その在り方などについて指摘がなされた。その結果、指摘事項を着実にフォローアップし、より良いJICAボランティア事業を実現していくことを目標として、現在、制度的見直しに取り組んでいる。