ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

ハーグ条約実施法による面会交流調停(審判)の申立てをされる方へ

1 ハーグ条約実施法により東京家裁又は大阪家裁で面会交流調停(審判)手続(注)を行える場合

我が国の法律によれば,別居中又は離婚後,子を監護していない親は子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができるほか,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。そして,このような場合,原則として,調停であれば相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,審判であれば子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことになります。ただし,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)によれば,外務大臣からハーグ条約実施法による外国返還援助決定若しくは日本国面会交流援助決定を受けている場合,あるいは,子の返還の申立てをした場合,面会交流調停(審判)手続を東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所においても行うことができます。

面会交流調停(審判)手続の申立てがされた場合であっても,他の裁判所に管轄があることが判明したときは,その裁判所に移送されることがあります。

また,ハーグ条約実施法により東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所に管轄がある場合でも,迅速に子の状況調査を行う必要性等諸般の事情を考慮して,子の住所地又は相手方の最寄りの裁判所に移送されることもあります。

(注)調停及びその手続については次章で詳述します。“審判”とは,家事事件における裁判官の最終的な決定のことであり,“審判手続”とは,審判に関する手続一般を表す用語です。

【東京家庭裁判所でも面会交流調停(審判)を行える場合】

- (1)子の住所地(日本国内に子の住所がないとき,又は住所が知れないときは,その居住地)が次にあるとき

- 札幌高等裁判所の管轄区域内・・・北海道

- 仙台高等裁判所の管轄区域内・・・宮城県,青森県,秋田県,岩手県,山形県,福島県

- 東京高等裁判所の管轄区域内・・・東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,群馬県,茨城県,栃木県,山梨県,新潟県,長野県,静岡県

- 名古屋高等裁判所の管轄区域内・・愛知県,岐阜県,三重県,富山県,石川県,福井県

- (2)日本国内に子の住所がない場合又は住所が知れない場合であって,日本国内に子の居所がないとき又は居所が知れないとき

【大阪家庭裁判所でも面会交流調停(審判)を行える場合】

- 子の住所地(日本国内に子の住所がないとき,又は住所が知れないときは,その居住地)が次にあるとき

- 大阪高等裁判所の管轄区域内・・・大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県,和歌山県

- 広島高等裁判所の管轄区域内・・・広島県,山口県,岡山県,鳥取県,島根県

- 福岡高等裁判所の管轄区域内・・・福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県

- 高松高等裁判所の管轄区域内・・・香川県,徳島県,高知県,愛媛県

なお,面会交流調停(審判)手続は,必ず弁護士を選任しなければならないものではありませんが,この手続では,面会交流について取り決めるに当たってどの国の法律を適用するのか,その法律によれば,申立人がどのような場合に子と面会交流をすることができるか,面会交流等に関する取決めが常居所地国においても効力を有するのかという点についての検討のため,我が国や常居所地国等の法律の知識が必要となってくることがあります。さらに,家庭裁判所に提出するすべての書類は日本語でなければなりません。そのため,裁判所への申立てを検討している方は,一度,法律の専門家である日本の弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に依頼をすると,依頼を受けた弁護士が代理人として,必要な書面の作成をはじめ,手続における主張・立証活動を行います。

弁護士の紹介については,ハーグ条約事件対応弁護士の紹介 を御覧いただくか,中央当局である外務省にお問い合わせください。

を御覧いただくか,中央当局である外務省にお問い合わせください。

外務省領事局ハーグ条約室

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:03-5501-8466

Email:hagueconventionjapan@mofa.go.jp

2 調停手続とは以下のような手続です

調停手続とは,調停委員会によって当事者間の意見の調整と合意の形成を行うものです。調停委員会は,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,中立・公正な立場から,助言やあっせんをします。調停委員会は,通常,裁判官1名と民間の良識ある人から選ばれた調停委員2名以上で構成されます。調停手続では,当事者の出頭が原則として必要となります。

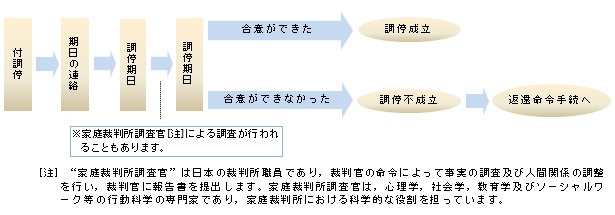

調停手続の流れは下図のとおりです。申立人待合室,相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上,交互又は同時に調停室に入っていただきます。調停委員会が中立の立場で,双方のお話をお聞きしながら話合いを進めていきます。調停手続は非公開の手続です。

子との面会交流の在り方をどうするかということは,本来は当事者相互の話合いによって合意の上で決めることが望ましいといえます。また,子の常居所地国への返還を求める手続が並行して行われている場合であっても,子を常居所地国へ返還するかどうかは,本来,当事者相互の話合いによって合意の上で決めることが望ましいものです。例えば,子を常居所地国に返還することを前提とする場合には,常居所地国における当面の面会交流をどうするかということを取り決める必要が出てくる場合があるでしょうし,子がこれまでどおり日本において生活することを前提としても,その場合の面会交流をどうするかを取り決める必要が出てくるでしょう。そのため,当初から,面会交流の審判が申し立てられた場合であっても,裁判官の判断により調停手続に付されることがあります。

3 手続で必要な書類等の提出方法等

- 調停では,必要に応じて,当事者の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。資料の提出の仕方については,担当の調停委員又は書記官にお尋ねください。

- 外国語で作成された証拠資料には,必ず訳文を付してください。

4 提出された書類等の閲覧・謄写(コピー)

申立人の提出した申立書については,法律の定めにより相手方に写しが送付されます。それ以外に調停手続中に一方の当事者が提出した書類等については,他方の当事者は,閲覧・謄写の申請をすることができます。この申請に対しては,裁判官が,円滑な話合いを妨げないか等の事情を考慮して,許可するかどうか判断します。しかし,調停が不成立となって審判手続が開始された場合,調停手続中に提出された書類等のうち,面会交流についての判断に必要なものは,法律の定める除外事由に当たらない限り,閲覧・謄写の申請があれば許可されることになります。これは,最初から審判を申し立てた場合も同様です。

5 申立てをされる前に御確認いただきたいこと

(1)外務省(外務大臣)に対する援助申請

ハーグ条約実施法によって,東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所に面会交流調停(審判)を申し立てる場合には,外務大臣からハーグ条約実施法による外国返還援助決定若しくは日本国面会交流援助決定を受けていること,あるいは,子の返還の申立てをしたことが前提となります。

また,仮に,子の住所や子と同居されている方の氏名・住所が判明しない場合には,裁判所としてはそのまま手続を進めることができませんが,外務省(外務大臣)が援助決定を行った場合,外務省が関係機関から情報を収集して,子の住所や子と同居している者の氏名や住所の特定を行います。したがって,申立てを行われる前には,まず,援助申請を行われることをおすすめいたします。

(2)裁判所から送る書類の送付先を日本国内の場所にすること

申立てをした際,裁判所から送る書類を受け取る場所を指定するよう求められます。裁判所から送る決定書等は,基本的に申立人が指定した場所となりますが,この場所が外国となっていますと,書類を送る手続に大変時間を要するなど,手続を円滑に進めることができません。したがって,届け出る場所は日本である必要があります。なお,日本の弁護士を手続代理人として依頼される場合には,弁護士の事務所を送達(送付)場所とすることもできます。

(3)常居所地国の法律の調査

面会交流等の取決めが常居所地国においても効力を有するかどうかは,常居所地国における法律の解釈によることもあります。そのため,調停手続では,当事者双方に,常居所地国における法律の調査をお願いすることがあります。