イタリア共和国

柘植外務副大臣のイタリア共和国訪問(結果)

10月20日から25日まで、柘植外務副大臣は、同国中部に位置するペスカーラにおいて開催されたG7開発大臣会合等に出席するため、イタリア共和国を訪問したところ、概要は以下のとおりです。

1 G7開発大臣会合

G7メンバー出席者

写真提供:Agenzia ANSA/Italian MFA

G7メンバー出席者

写真提供:Agenzia ANSA/Italian MFA

会議における議論の様子

会議における議論の様子

柘植外務副大臣とタヤーニ伊外務・国際協力大臣

写真提供:Agenzia ANSA/Italian MFA

柘植外務副大臣とタヤーニ伊外務・国際協力大臣

写真提供:Agenzia ANSA/Italian MFA

(1)開会セッション(ワーキング・ランチ)

10月22日、柘植副大臣は、G7開発大臣会合の開会セッション(ワーキング・ランチ)に出席し、挨拶を行いました。柘植副大臣は、その中で、本年のイタリア議長国下のG7を通じ、食料安全保障、インフラ投資に焦点を当て、教育、保健、人道支援といった幅広い開発課題について議論が行われたほか、G7の重要なパートナーであるアフリカについて充実した議論ができたことを評価する旨述べ、議長国であるイタリア政府への謝意を表明した上で、今次会合を通じ、G7の結束、連帯を更に強化し、開発に関する諸課題について実り多い対話を進めていきたい旨述べました。

(2)中東に関する人道会議(22日)

同日、柘植副大臣は、G7諸国に加え、中東地域において活動する国際機関が参加し、レバノン、パレスチナ、イスラエルそれぞれを招いて行われた中東に関する人道会議に出席しました。柘植副大臣は、その中で、パレスチナ市民の安全が脅威に晒されている現状に対する我が国の深刻な懸念を表明し、ガザの壊滅的な人道状況の改善のためにも、早期の人質解放と停戦実現にハマス、イスラエル双方が真に取り組むことが急務である旨を述べました。また、柘植副大臣は、これまでの日本のパレスチナ支援を説明しつつ、今後も人道支援のみならず、ガザ地区の早期復旧・復興においても積極的な役割を果たしていく決意を明らかにするとともに、引き続き、関係国・国際機関等とも連携し、G7及び国連安保理の一員としてガザの人道的対処に加え、「二国家解決」の実現に貢献していく旨発言しました。

なお、同会議においては、関係国・地域や国際機関から現地情勢につき説明があるとともに、G7による支援への謝意表明及び支援継続の要請がありました。また、中東地域における事態のエスカレーションの回避、人道状況の改善の重要性についても議論が行われました。

(3)セッション:食料安全保障(23日)

10月23日、柘植副大臣は、食料安全保障に関するセッションに出席し、その中で、グローバル・サウスを含む国際的なパートナーとともに、強靱で持続可能で生産性の高い農業・食料システムを確立することが急務であるとして、昨年のG7広島サミットに続き今年のイタリア議長国の下でパートナーとの更なる連携強化が進んでいることを歓迎しました。また、柘植副大臣は、日本が実施してきた脆弱な人々を守る支援や現地の産業発展につながる能力開発の取組につき紹介し、その一例として、日本が今般決定した、人道状況が悪化し続けるレバノンに対する食料配布を含む総額1,000万ドルの緊急無償支援に言及しました。さらに、柘植副大臣は、本年のG7の議論は、アフリカに焦点が当てられていることから、その成果を来年我が国で開催する第9回アフリカ開発会議(TICAD9)にも有機的につなげ、引き続き世界の食料安全保障に貢献していきたい旨発言しました。

なお、本セッションでは、ロシアによるウクライナ侵略や紛争、気候変動、自然災害等により重大な影響を受けている食料安全保障に関するG7としての対応について議論が行われました。

(4)セッション:グローバル・インフラ投資パートナーシップ(23日)

同日、柘植副大臣は、グローバル・インフラ投資パートナーシップに関するセッションに出席し、その中で、世界のインフラ投資ギャップを埋めるために5年間で最大6,000億ドルの官民資金を動員するというG7の目標に向けた取組の折り返し地点を迎える本年、その取組を一層強化していく必要がある旨述べた上で、自らの経験を参照しつつ、PGIIの下で現在協力が進んでいるG7の取組が、パートナー国・地域にとって新たな成長の起爆剤となるとの見通しを述べました。また、柘植副大臣は、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」を始めとする国際ルール・基準を遵守し、透明で公正な開発金融を促進していくことが重要である旨述べ、我が国として、G7及び様々なパートナーと連携し、質の高いインフラ投資の推進を通じて、引き続き各国の自立的な成長を強力に後押ししていく決意を改めて表明しました。

なお、本セッションでは、世界のインフラ投資ギャップを埋めるべくG7グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)の下で協力を進めることの重要性について議論が行われました。

(5)セッション:グローバル・ヘルス(24日)

10月24日、柘植副大臣は、グローバル・ヘルスに関するセッションに出席し、その中で、将来のパンデミックの予防、備え、対応や、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向け、イタリア議長国の下でも、グローバル・ヘルス・アーキテクチャーの議論が更に進んでいることを歓迎する旨述べました。また、柘植副大臣は、昨年のG7広島サミットの成果も踏まえ、アフリカを含むパートナー国の保健システムの強化の取組の一環として、日本が実施してきた医薬品・ワクチン製造や臨床研究体制の構築の支援を紹介するとともに、郵政事業に携わってきた自らの経験も踏まえ、ラスト・ワン・マイル・デリバリーの重要性に言及しました。さらに、柘植副大臣は、来年日本に設立予定のUHCナレッジハブについても紹介しつつ、保健システムの強靱性向上のためには人材育成も重要である旨強調し、我が国として、引き続きアフリカ諸国を含む国際社会のパートナーと協力しながら、国際保健分野の課題に取り組んでいきたい旨発言しました。

なお、本セッションでは、グローバルヘルス・アーキテクチャーの構築・強化、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けた方策について議論が行われました。

2 二国間会談等

柘植副大臣は、G7開発大臣会合の機会を捉え、出席者と会談等を行ったところ、概要は次のとおりです。

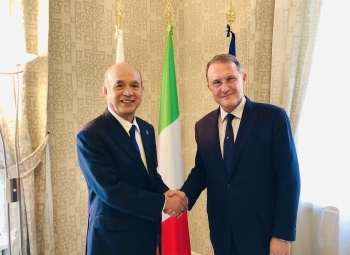

(1)エドモンド・チリエッリ・イタリア外務・国際協力副大臣(議長国)との会談

10月23日、柘植副大臣は、チリエッリ・イタリア外務・国際協力副大臣(H.E. Hon. Edmondo Cirielli, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic)と会談を行いました。柘植副大臣から、G7プーリア・サミットの成功に敬意を表した上で、イタリアが、食料システムやアフリカ等、開発関連の成果の具体化に向けて着実に取り組んできたことを評価し、特にアフリカについては、我が国が来年開催するTICAD 9にもつながる流れであり、引き続き緊密に連携していきたい旨述べました。また、柘植副大臣から、日本とイタリアは価値や原則を共有する戦略的パートナーであるとともに、毎回G7議長国を引き継ぐ特別な関係にあり、本年6月に発表された日・イタリア・アクション・プランを踏まえ、あらゆる分野で二国間関係を強化していきたい述べました。これに対し、チリエッリ副大臣からは、本年のG7における日本の貢献に感謝が示されたほか、日本とイタリアは、戦後の復興の歴史や産業発展及び民主主義を共有するパートナーである旨の発言があり、両者は、今後も、二国間関係の一層の強化、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、G7等の場を含め、緊密に協力していくことで一致しました。

(2)イソベル・コールマン米国国際開発庁(USAID)副長官による表敬

同日、柘植副大臣は、コールマン米国国際開発庁(USAID)副長官(Ms. Isobel Coleman, Deputy Administrator for Policy and Programming of the United States Agency for International Development)による表敬を受けました。柘植副大臣から、自由で開かれた国際秩序の中核を担うグローバル・パートナーとしての日米協力の重要性は一層高まっており、グローバル・サウスを巻き込んでいく上でも開発分野での連携は極めて重要であると考えている旨述べました。また、柘植副大臣から、本年5月に行われた日米外交・開発戦略対話の成果や開発分野における日米の協力の成果に触れつつ、日米同盟はかつてなく強固になっており、国際秩序が脅かされる中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持・強化すべく日米で一層連携していきたい旨述べました。これに対し、コールマン副長官からは、ウクライナ等における日本の支援に感謝が表されたほか、日米は緊密なパートナーとして開発分野での連携を強化してきた旨の発言があり、両者は、現在様々な地域情勢の文脈で国際秩序が脅かされている中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持・強化するグローバル・パートナーとして、一層連携を強化していくことの重要性を確認しました。

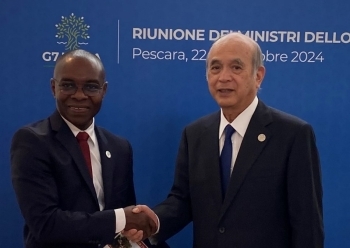

(3)タニ・モアメド=ソアリヒ・フランス欧州・外務大臣付仏語圏・国際連携担当長官との会談

同日、柘植副大臣は、モアメド=ソアリヒ・フランス欧州・外務大臣付仏語圏・国際連携担当長官(Mr. Thani MOHAMED SOILIHI, Minister of State for Francophonie and International Partnerships of the French Republic)と会談を行いました。柘植副大臣から、フランスは価値や原則を共有する「特別なパートナー」であり、「日仏協力のロードマップ」を着実に実施したい旨述べました。これに対し、モアメド=ソアリ長官からは、インド太平洋地域における日仏協力が具体化されていることを歓迎する旨の発言があり、両者は、二国間関係の一層の発展、また、G7を始めとする国際場裡における日仏連携の強化のため、今後も緊密に協力していくことで一致しました。

(4)その他

このほか、柘植副大臣は、タヤーニ・イタリア副首相兼外務・国際協力大臣(Mr. Antonio TAJANI, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic)、シュルツェ・ドイツ経済協力・開発大臣(Ms. Svenja SHULZE, Federal Minister for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany)、ウルピライネン国際パートナーシップ担当欧州委員(Ms. Jutta URPILAINEN, European Commissioner for International Partnerships)、マックレナン・カナダ外務省国際協力担当次官(Mr. Christopher MACLENNAN, Deputy Minister of International Development of Global Affairs Canada)、ブハビーブ・レバノン外務・移民大臣(Mr. Abdallah BOU-HABIB, Minister of Foreign Affairs and Emigrants of Lebanese Republic)、アムール・パレスチナ自治政府国民経済相(Mr. Mohammad Al-AMOUR, Minister for National Economy of Palestinian Authority)に加え、シュタイナー国連開発計画(UNDP)総裁(Mr. Achim STEINER, Administrator of the Unitenad Nations Develeopment Programme)、マケイン国連世界食糧計画(WFP)事務局長(Ms. Cindy Hensley MCCAIN, Executive Director of the United Nations World Food Programme)、ドンユィ国連食糧農業機関(FAO)事務局長(Mr. Qu DONGYU, Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations)等と短時間懇談を行い、開発分野における協力について意見交換を行いました。

/

/