経済上の国益の確保・増進

エネルギーをめぐる国際的議論 Vol.9

IEA発行「世界のエネルギーと二酸化炭素の状況」 レポートの概要

国際エネルギー機関(IEA)が,「Global Energy & CO2 Status Report 」と題する報告書を2019年3月26日に発表しました。2018年における世界のエネルギー需要とそれに伴う二酸化炭素(CO2)排出量に関して分析されており,エネルギーと地球温暖化に関する最近の国際的動向を把握する上で参考になりますので,この概要を解説します。

」と題する報告書を2019年3月26日に発表しました。2018年における世界のエネルギー需要とそれに伴う二酸化炭素(CO2)排出量に関して分析されており,エネルギーと地球温暖化に関する最近の国際的動向を把握する上で参考になりますので,この概要を解説します。

ポイント

- 2018年の世界の一次エネルギー需要は2.3%増加(2010年以降の平均増加率のほぼ2倍のペース)。エネルギー源別に見るとガスが,地域別に見ると中国,米国,インドが需要増を牽引。

- 2018年の世界のエネルギー関連の二酸化炭素(CO2)排出量は1.7%増加(2013年以降で最速のペース)。低炭素技術の拡大が,エネルギー需要の増大に追いついていない。

一次エネルギー需要

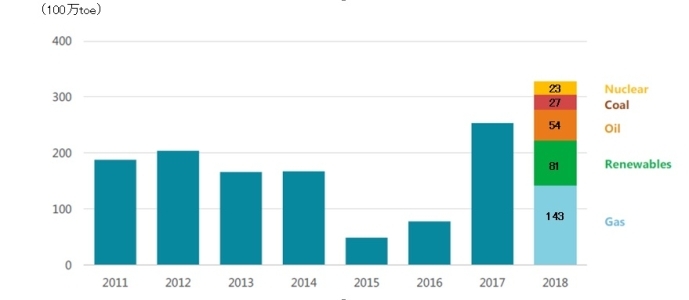

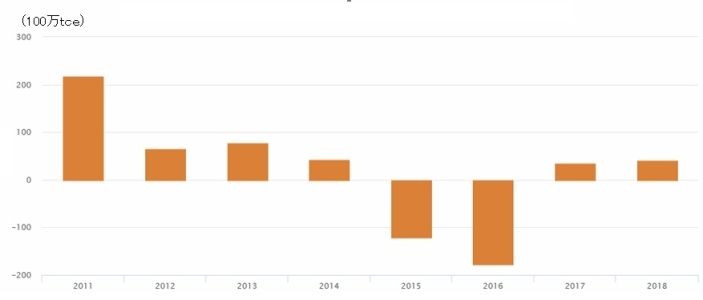

図1 世界の一次エネルギー需要の変化の推移

図1 世界の一次エネルギー需要の変化の推移

2018年の世界の一次エネルギー需要は2.3%増となり,2010年以降の平均増加率のほぼ2倍のペースで増加しました(図1)。これは世界経済の堅調な成長と,一部地域での猛暑や厳寒による冷暖房需要の増大によるものです。天然ガスを中心にすべてのエネルギー源の需要が増加し,化石燃料は増加分のうち約7割(うち天然ガスは約45%)を占めています。太陽光と風力をはじめとする再生可能エネルギーの需要は大幅に増加しましたが,世界の電力需要の増大と比べると成長が追いついていない状況です。

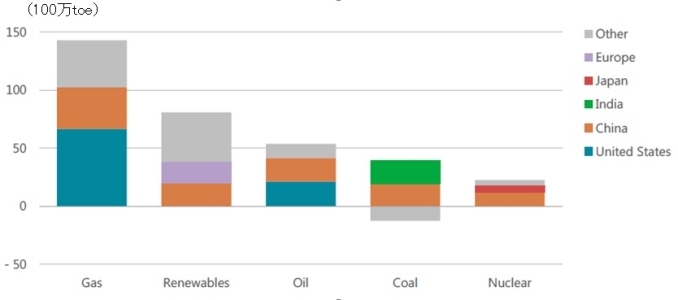

図2 世界のエネルギー源別一次エネルギー需要の変化

図2 世界のエネルギー源別一次エネルギー需要の変化

エネルギー源別に見ると,ガス需要は2010年以来最速のペースで増加し,前年比4.6%の増加となりました(図2)。石油は1.3%,石炭は0.7%増加し,石油と石炭が世界の一次エネルギー需要増加の4分の1を占めました。再生可能エネルギーは4%以上増加し,一次エネルギー需要増加の約4分の1を占めました。原子力は,主に中国での新たな原子炉の稼働と日本での4基の原子炉再稼働により,3.3%増加しました。

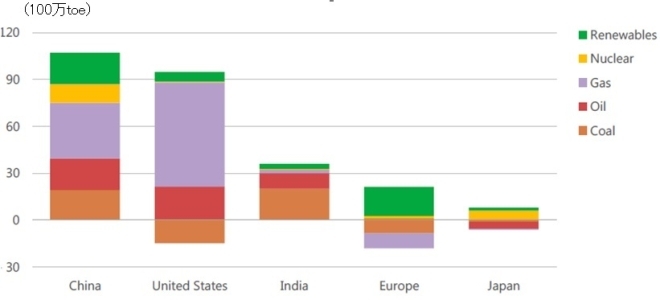

図3 主要地域別の一次エネルギー需要の変化

図3 主要地域別の一次エネルギー需要の変化

地域別に見ると,中国,米国,インドが世界全体の需要増の約70%を占めています。中国の一次エネルギー需要は3.5%増加し,これは世界全体の増加の3分の1を占めています(図3)。すべてのエネルギー源の需要が増加しましたが,中でもガスは需要増全体の3分の1を占めており,石炭に取って代わって暖房需要を満たしています。また,太陽光発電と風力発電に関しては,世界最大の増加となりました。米国の一次エネルギー需要は3.7%増加し,世界全体の増加の4分の1を占めました。猛暑や厳寒による冷暖房需要の増大により,ガスの使用が増加しました。インドの一次エネルギー需要は4%超増加し,世界全体の増加の11%を占めました。欧州では,経済成長率は1.8%であった一方で,ドイツでのエネルギー効率の向上などにより,一次エネルギー需要の増加はわずか0.2%に留まりました。

CO2排出量

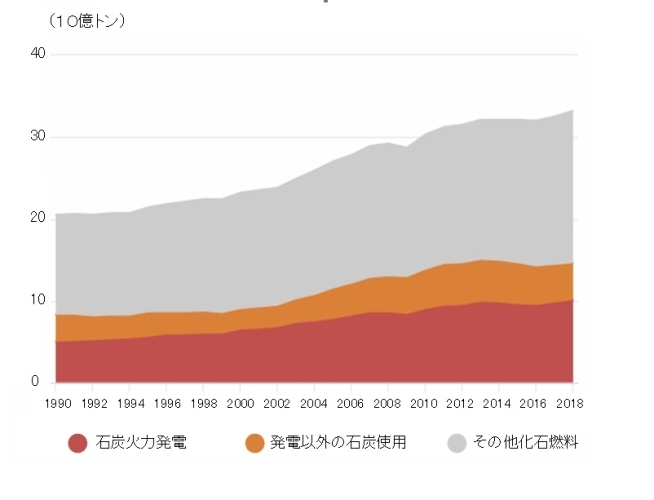

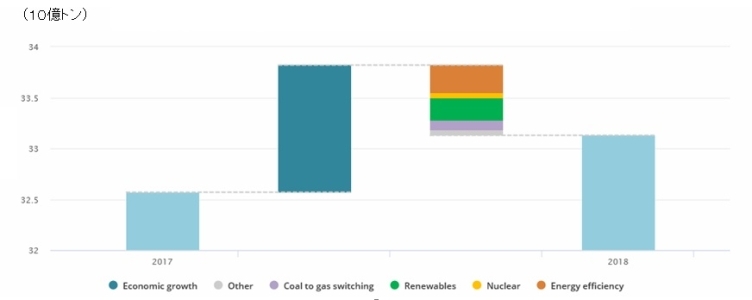

図4 エネルギー関連のCO2排出量の推移

図4 エネルギー関連のCO2排出量の推移

2018年には,エネルギー需要の増加に伴い,世界のエネルギー関連のCO2排出量は2017年に比べて1.7%と2013年以降最速のペースで増加し,総排出量は史上最大の331億トンとなりました(図4)。すべての化石燃料からの排出量が増加し,部門別に見ると発電部門の排出量は増加の3分の2近くを占めました。石炭火力発電によるCO2排出量は100億トンを超え,その大部分はアジアから排出されています。

2014年から2016年の間は,世界の一次エネルギー需要が増加した一方で(図1),CO2排出量はほとんど変化しませんでした。この成長とCO2排出量の切り離し(デカップリング)は,主にエネルギー効率の大幅な向上と低炭素技術の導入により,石炭需要が減少した結果です。しかし,2017年と2018年には,高い経済成長によるエネルギー需要の急速な増加に,再生可能エネルギーなどの低炭素技術の拡大が追いつくことができず,CO2排出量が増加しました。

今般,IEAは初めて化石燃料の使用が世界の気温上昇に与える影響を評価しました。その結果,工業化以前と比較した年間平均気温の上昇(1℃)のうち,石炭燃焼から排出されるCO2の影響が0.3℃超に相当し,石炭の使用が地球規模の気温上昇の最大要因であることが判明しています。

図5 CO2排出量変化の要因分析

図5 CO2排出量変化の要因分析

一方で,石炭から天然ガスへの燃料転換,再生可能エネルギーの導入,原子力発電の利用とエネルギー効率の改善により,CO2排出量の増加は,経済成長から想定される排出量増加の半分程度に抑えられました(図5)。また,2018年は,大規模な二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)施設の計画が最も増加した年であり,2018年末には,CCUSのプロジェクト数は,運転中,建設中,検討中を合わせて43に増加しました。中国では,天然ガス使用によって発生するCO2を石油増量回収法(EOR)に使う新たな施設が稼働しています。欧州でも新たな5つのプロジェクトが開発中です。

石油

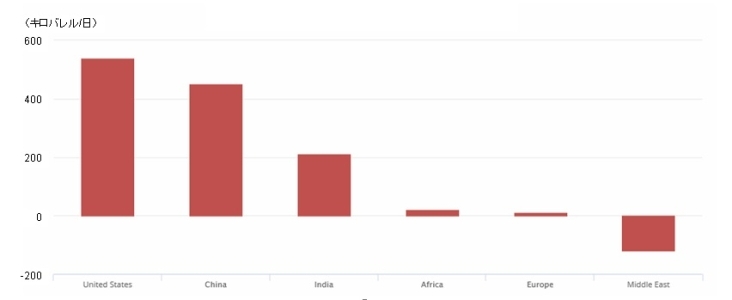

図6 各地域の石油需要の変化

図6 各地域の石油需要の変化

2018年の石油需要は2017年よりも1.3%増加したものの,高油価により増加のスピードは減速しました。米国では540キロバレル/日の増加となりました。中国では445キロバレル/日(3.5%)増加しましたが,よりクリーンな輸送燃料への転換と電気バスの普及を進める政策により,石油ベースではない経済モデルに移行しつつあり,需要の伸びは減速しています。インドでは5%増加しましたが,自国通貨価値の下落により拍車のかかった原油調達費用の急激な上昇により,年後半の増加は鈍化しました。アフリカでは,南アフリカの低経済成長とエジプトの天然ガスへの転換により,需要増加が頭打ちになりました。欧州では,経済活動の鈍化と油価上昇を受けて,需要が低迷しています。中東では,サウジアラビアでの建設活動の低迷,価格改定,電力部門における石油から天然ガスへの転換などの影響のため,需要が大幅に減少しました。

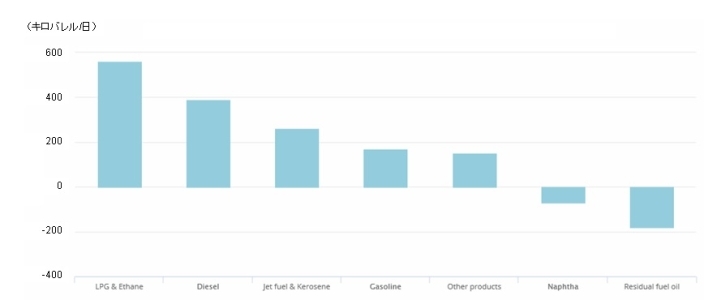

図7 各石油製品需要の変化

図7 各石油製品需要の変化

石油製品について見ると,2018年は液化石油ガス(LPG)とエタンの需要が急増しましたが,この大半は米国の石油化学製品の増産によるものです。軽油の需要は米国で堅調であり,経済成長,輸入の増加,シェールオイル業界の需要などに支えられました。欧州では軽油の需要の伸びが低迷しており,これは経済成長の鈍化とディーゼル車人気の低下を反映しています。近年,中国とインドで航空交通量が大幅に増加しており,ジェット燃料の消費量が増加しています。物価上昇といくつかの新興国での自国通貨価値の下落によってガソリン需要の伸びは鈍化しました。

天然ガス

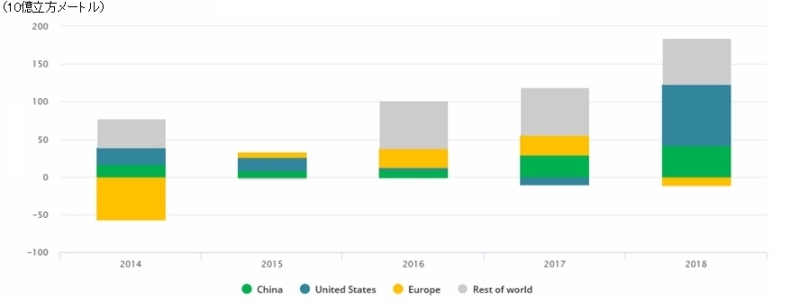

図8 世界の天然ガス需要の変化

図8 世界の天然ガス需要の変化

世界の天然ガス消費は,2018年には2017年に比べ4.6%(1700億立方メートル)増加し,2008年の世界的な金融危機から需要が回復した2010年以降,最大の増加となりました。米国と中国が増加分の70%を占めました。

米国では,2018年の天然ガス需要は前年比10.5%(800億立方メートル)増加となりました。これは1950年代初頭以来の最大の伸びで,主に発電と冷暖房需要によるものです。中国では,約18%(420億立方メートル)増加し,米国に次いで2番目の伸びを記録しました。中国は,2018年に日本を抜いて世界最大の天然ガス輸入国となりました。アジア太平洋地域では,南アジアでの産業,発電需要の高まり,韓国での原子炉の停止により,需要が増加しました。欧州では2015年から2017年まで需要が増加しましたが,2018年第4四半期の穏やかな天候の影響を受けて,需要が減少しました。

石炭

図9 世界の石炭需要の変化の推移

図9 世界の石炭需要の変化の推移

2018年には,石炭需要は2017年に比べて0.7%(4000万tce)増加しましたが,エネルギー源としての石炭の役割は徐々に小さくなっており,2000~2010年に見られた年間増加率の平均4.5%よりも大幅に低い増加率となりました。それでも,石炭は依然として,電源としては最大,一次エネルギーとしては2番目に大きいエネルギー源です。石炭需要の増加は,主にアジアにおける電力需要の増加によるものです。

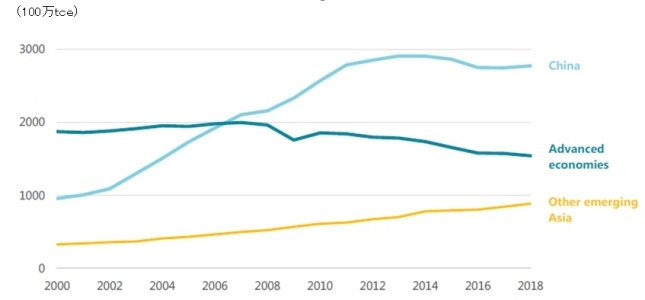

図10 中国,先進国,アジアの新興国における石炭需要の推移

図10 中国,先進国,アジアの新興国における石炭需要の推移

欧州及び北米では,環境政策,再生可能エネルギーの価格低下,そして米国の場合には豊富な天然ガス供給によって,石炭需要が減少し続けています。特に,ドイツでは,石炭に替わり再生可能エネルギーが最大の電源となりました。中国では,発電部門での需要増が住宅部門と産業部門での需要減によって一部相殺されたものの,石炭需要は2017年に比べて1%増加しました。中国では,再生可能エネルギーを始めとする石炭以外の電源が急速に導入されましたが,電力需要の増加を満たすために,石炭火力による発電量が5.3%増加しました。一方,大気汚染を抑制する政策もあって,住宅及び産業部門での石炭の使用は,主にガスや電気に代替され,急減しています。インドでは,旺盛な電力需要と鉄鋼生産(日本を追い抜き中国に次いで世界第2位)により,石炭需要は2017年に比べて約5%増加しました。太陽光と風力は電力需要の増加分の3分の1程度を占めましたが,石炭が残りの大部分の電力需要増をまかなった結果,石炭需要は増加しました。東南アジアでは,電力需要の高まりにより石炭需要が大幅に増加しました。日本と韓国では石炭需要はわずかに減少しました。

再生可能エネルギー

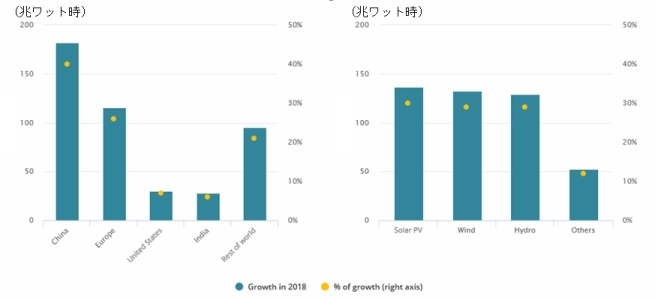

図11 再生可能エネルギーによる発電量の変化(左:地域別,右:技術別)

図11 再生可能エネルギーによる発電量の変化(左:地域別,右:技術別)

2018年には,再生可能エネルギーによる発電は過去10年間で最速のペースで増加しました。太陽光,水力,風力がそれぞれ増加分の約3分の1ずつを占め,残りの大部分はバイオエネルギーです。再生可能エネルギーは世界の発電量の増加分のうち約45%を占め,現在は世界の発電量の25%以上を占めています。再生可能エネルギーによる発電量増加のうち40%以上を中国が占め,次に欧州が25%,米国とインドは合わせて13%を占めました。IEAの持続可能な開発シナリオ(SDS:Sustainable Development Scenario)で示されているように,長期的な気候目標,よりきれいな空気の目標,そして近代的なエネルギー源へのアクセスの提供という目標を達成するためには,再生可能エネルギーの利用は欠かせません。SDSの実現には,電源構成における再生可能エネルギーの割合を,現在の4分の1から,2040年には3分の2まで増加させる必要があります。また,熱源としては現在の10%から25%まで,運輸部門では現在の3.5%から19%まで,再生可能エネルギーのシェアを増加させる必要があります。

電力

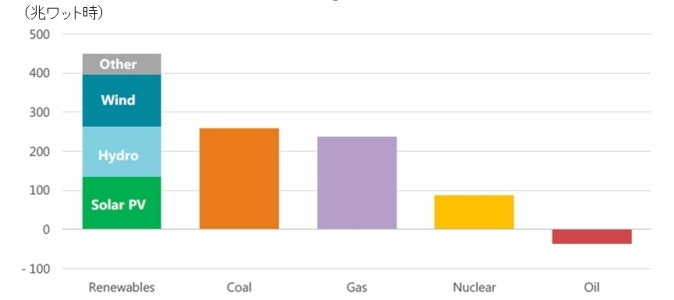

図12 電源別の発電量の変化

図12 電源別の発電量の変化

世界の電力需要は2018年に4%増加し,エネルギー需要全体の伸びのほぼ2倍の速さであり,2010年以来最速のペースで増加しました。再生可能エネルギーと原子力が需要増の大半をまかないましたが,石炭火力とガス火力の発電量も大幅に増加し,発電部門からのCO2排出量は2.5%増加しました。2018年の発電によるCO2排出量は約130億トン(エネルギー関連のCO2総排出量の38%)に達しました。世界のエネルギー需要増加量のうち半分は発電部門からのものでした。

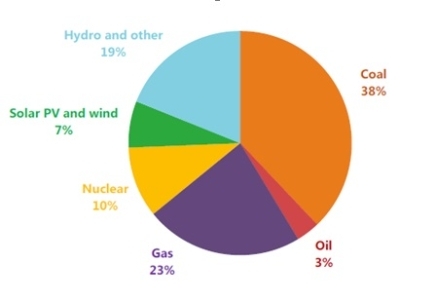

石炭火力は他のどの単一の電源よりも増加し,発電量増加の26%を占めました(図12)。電源構成で見ると(図13),石炭火力は38%を占め,依然として最大の発電源です。石炭火力が最も増加した国は中国で,インドがそれに続きました。ガス火力は石炭火力と同程度(240兆ワット時)まで増加し,特に米国で大きく増加しました。再生可能エネルギーによる発電量の増加は,世界の電力需要の増加分の約45%を占めました。原子力発電は3.3%(90兆ワット時)増加し,そのうち半分は中国の新しい原子炉の稼働によるものです。日本の4基の原子炉の再稼働とフランスでの原子力発電所の稼働率の高さによる増加は,38兆ワット時に達しました。

図13 世界の電源構成(2018年)

図13 世界の電源構成(2018年)

エネルギー効率

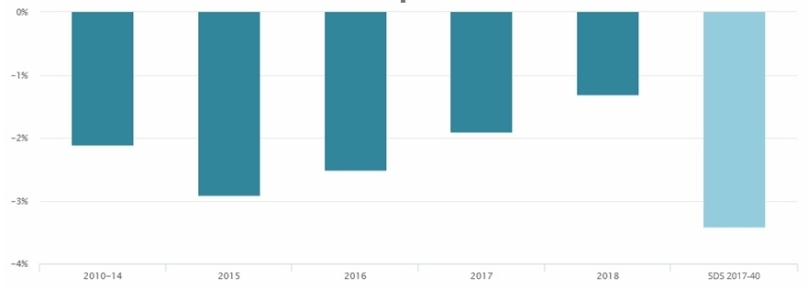

図14 世界の一次エネルギー強度の変化の推移

図14 世界の一次エネルギー強度の変化の推移

2018年も世界経済全体のエネルギー効率の改善は続き,世界の一次エネルギー強度は1.3%低下しました(図14)。エネルギー効率の改善はCO2排出量削減の最大の牽引役ですが(図5),2016年から3年連続で改善率が鈍化しており,IEAの持続可能な開発シナリオ(SDS)が想定している数値に届いていません。この伸び悩みには様々な要因が考えられますが,中でも,新しいエネルギー効率政策の実施や既存の政策の更なる強化などに関する進展が見られないことが一因として考えられます。

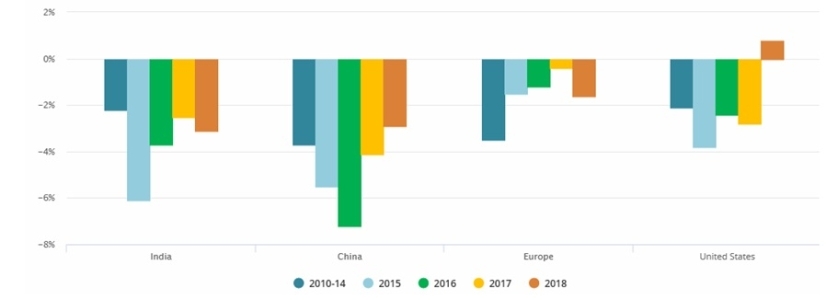

図15 主要地域の一次エネルギー強度の変化

図15 主要地域の一次エネルギー強度の変化

近年堅調な政策が実施されている中国では,世界平均の2倍以上エネルギー効率が改善していますが,2018年は2011年以降で最も低い改善率でした。米国では長年にわたる政策と技術革新によりエネルギー効率が改善してきました。しかし,2018年には,記録的な猛暑と厳寒のためガス消費が増加し,一次エネルギー強度は増加しました。欧州とインドでは,一次エネルギー強度が低下しました。新興国の経済成長は,エネルギー需要とCO2排出量をさらに増加させると予想されます。各国政府は,利用可能なすべての政策ツールを使って,更なる効率改善に取り組む必要があります。

参考文献

- IEA(2019), "Global Energy & CO2 Status Report", OECD/IEA, Paris.

用語の解説

- 一次エネルギー:自然界から変換・加工せずに得られるエネルギーのことです。石油や石炭,天然ガス,ウランのような採掘資源から太陽光,水力,風力といった再生可能エネルギー,さらには薪や木炭なども含まれます。

- 石油換算トン(tonne of oil equivalent (toe)):石油の需要・供給などの統計分析等に用いられる単位です。1トンの原油を燃焼させたときに得られる約42ギガジュールのエネルギーを1単位としています。

- 8・CCUS(Carbon dioxide Capture,Utilization and Storage):工場や発電所などから発生する二酸化炭素を大気放散する前に回収し,地中貯留に適した地層まで運び,長期間にわたり安定的に貯留する技術はCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)と呼ばれています。また,貯留するだけではなく,回収した二酸化炭素を資源と見なし,メタネーションや人工光合成などによって新たな商品やエネルギーに変える技術(Utilization)も開発されています。

- 石炭換算トン(tonne of coal equivalent (tce)):石炭の需要・供給などの統計分析等に用いられる単位です。1トンの石炭を燃焼させたときに得られる約29ギガジュールのエネルギーを1単位としています。同様の単位である石油換算トン(tonne of oil equivalent (toe))との間では,1・石炭換算トン=0.7・石油換算トンの関係にあります。

- 持続可能な開発シナリオ(Sustainable Development Scenario):IEAが機関刊行物「世界エネルギー展望(World Energy Outlook)」で近年採用しているシナリオの一つです。パリ合意の2度目標や,万人のエネルギーアクセス,大気汚染改善等のエネルギー関連の持続可能な目標(SDGs)を達成するために必要な条件から逆算してエネルギー需給の見通しを分析するものです。

- 一次エネルギー強度:一次エネルギー供給量を生産額あるいは国内総生産(GDP)で割った値を一次エネルギー強度といい,社会の省エネルギーの度合いを測る指標として使われています。この値が小さいほど,同じ金銭価値を生むのに少ないエネルギーで済むことになり,社会の省エネルギー化が進んでいることを意味します。