外交史料館

外交史料 Q&A 明治期

1890年代(明治23年~32年頃)

Question

明治時代にトルコの船が和歌山沖で沈没した際、明治政府が負傷者をトルコまで送り届けたというのは本当ですか?

Answer

本当です。

1890年(明治23年)9月16日深夜、トルコからの特派公使として来日した海軍少将オスマン・パシャ(Osman Pasha)を乗せて帰航中のトルコ軍艦エルトゥールル号は、暴風雨に見舞われて和歌山県大島村(現在の串本町)沖で座礁・沈没し、オスマン・パシャを含む600名近くが犠牲となる大惨事となりました。事件の報に接した明治政府は、軍艦「八重山」を派遣して生存者の治療や遺体の回収・埋葬にあたらせ、同月26日には生存者(69名)を軍艦「比叡」および「金剛」でトルコへ送り届けることを決定しました。

同年10月11日、両艦は神戸を出航し、エジプト(当時はトルコ領)のポートサイドにおいて生存者をトルコ側に引き渡しました。その後両艦は翌1891年(明治24年)1月1日イスタンブールに到着、同地に1か月余り滞在し、明治天皇宛の親書を受領して帰国しました。また、「八重山」派遣に功のあった7名がトルコ政府から勲章を授与されています。

エルトゥールル号遭難に関連する記録は、外務省記録「土耳古国特派公使「オスマンパシャ」同国皇帝陛下ノ親書並「イムチマツ」勲章捧呈ノ為謁見一件」(土耳古=トルコ)や「外国勲章本邦人ヘ贈与雑件 土国之部」に収められています。

Question

硫黄島が日本の領土に編入された経緯を示す文書はありますか。

Answer

硫黄島および南硫黄島・北硫黄島の3島は、1891年(明治24年)9月9日、勅令をもって日本の版図に編入されました。この経緯は外務省条約局が1933年(昭和8年)に作成した調書「国際法先例彙輯(2)島嶼先占」に書かれています。また閣議決定に際しての閣議案が、外務省記録「帝国版図関係雑件」にあります。

Question

1894年(明治27年)7月のハワイ共和政府設立への日本の対応を示した記録はありますか。

Answer

外務省記録「米布合併一件(布哇革命及参考書ヲ含ム)」(布哇=ハワイ)に記録があり、『日本外交文書』第26巻(明治26年)、第27巻(同27年)、第30巻(同30年)にも関係文書が採録されています。

18世紀末から王国として存続していたハワイでは、19世紀半ば頃から王権派と民権派の対立が激しくなりました。1893年(明治26年)、専制的なリリウオカラニ女王(Liliuokalani)が、憲法改正による王権強化を図ったため、これに反対する民権派のハワイ在住米国人らが武威によって女王を退位させ、ハワイ王朝は滅びました(ハワイ革命)。革命当時、ハワイには移民を含めた日本人居留民約2万人がおり、日本政府は同地に軍艦「浪速」(東郷平八郎艦長)を派遣して邦人の安全確保にあたらせました。

その後、ハワイの親米派は米国との合併を模索しましたが、米国の内政事情により果たせなかったため、1894年7月、ドール(Sanford B. Dole)大統領を擁する暫定的な共和政府を樹立しました。日本政府は、ハワイ革命および米国によるハワイ併合の動きには干渉しないこととし、日本が旧ハワイ王国と締結した条約の効力がハワイ共和政府との間でも存続することを確認したのみで、同政府に対して事実上の承認を与えました。

なお、1897年(明治30年)に米国・ハワイ併合条約が成立し、その翌年8月、ハワイはアメリカの属領となりました。

Question

日清戦争の宣戦布告後、上海の日本総領事館は同館にアメリカ国旗を掲揚したいとアメリカ総領事館に申入れたそうですが、その際の経緯について教えてください。

Answer

日清戦争の開戦に先立ち、日米両政府間では、日本在留民の保護及び日本公使館の記録保存などをアメリカに依頼することが合意されていました。1894年(明治27年)8月の清国への宣戦布告後、上海の日本総領事館は上海引揚にあたり、上記合意に基づいて、日本総領事館の日本国旗をアメリカの国旗と変換して掲揚することを求めたようです。しかし、アメリカ総領事は、日本権益に国旗変換は含まれないこと、アメリカ国旗を日本総領事館に掲げることはアメリカと平和的な関係にある清国に敵意を表したものと受取られかねないとして、日本総領事の申し出を断りました。このような上海総領事館引揚に関する経緯は、外務省記録「日清戦役関係摘要」に記されています。

Question

日清戦争後の「三国干渉」に関する史料はありますか。

遼東半島還付条約(調印書)

遼東半島還付条約(調印書)

Answer

外務省記録「遼東半島還附一件 露、仏、独三国干渉」に含まれており、そのうち主要な文書は、『日本外交文書』第28巻(明治28年)第二冊に採録されています。

1895年(明治28年)4月17日に調印された日清講和条約(下関条約)には、遼東半島の日本への永久割譲に関する規定が盛り込まれていました。これに対してロシア・フランス・ドイツは、この割譲規定が「清国ノ都ヲ危フスルノミナラズ之ト同時ニ朝鮮国ノ独立ヲ有名無実トナス」ものであるとして、4月23日に遼東半島の還付を勧告しました。日本政府は5月4日、この勧告を受諾することを閣議決定し、これを受けて陸奥宗光外務大臣は、翌5日、在ロシア西徳二郎公使に宛てて「日本帝国政府ハ露仏独三国政府ノ友誼アル忠告ニ基キ奉天半島(注:遼東半島)ヲ永久ニ占領スルコトヲ放棄スルヲ約ス」旨の覚書をロシア側に提出するよう訓令しました。そして11月8日、日本は清国との間に遼東半島還付条約を結びました。

Question

1895年(明治28年)に発生した閔妃殺害事件に関して、京城に駐在していた日本の領事が東京に送った報告書は残されていますか。

Question

1895年(明治28年)8月に日本とスペインの間で条約が締結されたそうですが、この条約について教えてください。

Answer

「国境確定ニ関スル日西両国宣言」が、1895年8月7日に東京で調印されました。この宣言は両国の所領権を明確にするため、台湾(日本領)とフィリピン(スペイン領)の間のバシー海峡を両国の境界線と定めました。

Question

戦前の三陸地震に関する史料はありますか。

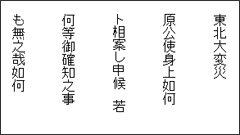

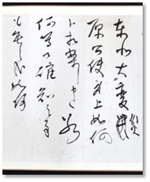

1896年(明治29年)6月18日付

1896年(明治29年)6月18日付陸奥宗光書簡(該当部分)

Answer

三陸地方では、1896年(明治29年)6月と1933年(昭和8年)3月にも大規模な地震があり、その際にも津波によって大きな被害が出ています。外務省記録には、この二つの地震に関して、内務省から転送された各府県の被害状況報告や各国からの見舞・義捐金関係等の文書が残されています。

明治三陸地震について、外務省記録「変災及救済関係雑件 宮城青森岩手三県下海嘯ニ関スル件」には、ロンドン日本協会(会長:加藤高明駐英国公使)より、アーネスト・サトウ(Ernest Mason Satow)駐日英国公使を経由し、日本政府に義捐金が送付された際の記録が残っています。また、未分類外務省記録「宮城岩手青森三県海嘯罹災救恤金義捐者へ賞与一件」には、宮城県知事が外務省を通じて在外公館へ送付した義捐金寄贈者への褒賞状に関する文書が綴じられています。それによると、英国人やサンフランシスコ、朝鮮に居住する邦人からの義捐金が多かったようです。なお、明治三陸地震に関する外務省記録は上記2冊の他に、未分類外務省記録「岩手外二県下海嘯罹災者救助ノ為メ義捐金募集一件」が残されています。

その他、個人の記録としては、1896年6月18日に陸奥宗光が元外務大臣秘書官の中田敬義に宛てた書簡の中に、法事のため実家の盛岡に帰省中であった原敬(当時朝鮮国公使)の身を案じる文面があります。

昭和三陸地震については、満州国からも義捐金が送られた記録が残っています。満州国では、東北地方出身の兵士が「建国」の基礎に多大な貢献をしたとして、政府の議決を経て「満州国駐弁日本東北賑災委員会」を組織し、国を挙げて義捐金募集活動を行いました。これら昭和三陸地震に関連する史料は外務省記録「本邦変災並救護関係雑件 三陸地方震災関係」に収められています。

(注)海嘯=津波

Question

戦前に女子教育や社会福祉事業で活躍した石井筆子に関する史料はありますか。

Answer

1880年(明治13年)に石井筆子が皇后の命によりヨーロッパに留学した際の旅券(パスポート)発給記録や、1898年(明治31年)にアメリカ(コロラド州デンバー)で開催された「婦人倶楽部連合会大会」に津田梅子とともに出席し、同地においてカンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)夫人らから英国の女子教育制度視察の招待があった経緯などを示す史料(外務省記録「亜米利加国婦人倶楽部連合会大会開設ニ付キ津田梅子外一名参列一件附英国ヘ応招ノ件」)が残されています。ちなみに、この訪米の際に米国内の社会福祉事業施設を見学した石井は、帰国後それまで勤めていた華族女学校を退職し、それ以後は知的障害児に対する福祉事業に献身しました。

Question

1898年(明治31年)に伊藤博文が清国を巡回し、光緒帝に謁見したことに関する記録はありますか。

Answer

外務省記録「伊藤公爵清国巡回一件」(松本記録)があり、関係文書が『日本外交文書』第31巻(明治31年)第一冊にも採録されています。

1898年、清国政府内の体制改革派が光緒帝の支持を得て変法運動を開始すると、西太后を擁する守旧派がこれを牽制し、同国の政情は不安定になりました。同年8月、内閣総理大臣を退いたばかりの伊藤博文は、その清国へ向けて、通訳などわずかな随行者を引き連れ、「漫遊」の名目で実情視察に出発しました。

北京到着後、伊藤は東洋問題について李鴻章ら守旧派の要人と会談する一方、9月20日には光緒帝に謁見し、清国の改革に向けた日清両国の緊密な協力の重要性を確認しました。しかしこの謁見の翌日、西太后派によるクーデターが発生し、光緒帝は幽閉され、改革派の数名が逮捕されました(戊戌(ぼじゅつ)の政変)。

この政変に際して伊藤は、清国知日派の代表格で、当時駐日公使に任命されていた旧知の黄遵憲(こう・じゅんけん)が、日本への派遣前に免職・捕縛されたことを知り、林権助(はやし・ごんすけ)駐清代理公使等を通じてその救済を働きかけ、その結果黄は釈放されました。

Question

孫文と布引丸事件との関係を示す史料はありますか。

Answer

布引丸事件とは、フィリピン独立運動を援助するための武器弾薬などを載せた日本船布引丸(ぬのびきまる)が遭難沈没した事件です。独立運動の指導者アギナルド(Emilio Aguinaldo)が日本に遣わした使者ポンセ(Miliano Ponce)は、日本で武器の調達と布引丸の購入を行い、1899年(明治32年)7月19日、フィリピンに向けて長崎港を出港しました。しかし同月21日、布引丸は暴風のため東シナ海の寧波(ニンポー)沖で沈没しました。

外務省記録「各国内政関係雑纂 支那ノ部 革命党関係(亡命者ヲ含ム)」には、ポンセと日本に亡命中の孫逸仙(孫文)が宮崎寅蔵(宮崎滔天)らを介して中村弥六(林政学者、当時衆議院議員)・犬養毅らと知り合い、中村の名義で布引丸を購入し、弾薬を輸送したことに関する文書などが含まれています。

なお、布引丸事件については、外務省記録「困難船及漂民救助雑件 帝国之部」にも関連文書が含まれているほか、『日本外交文書』(明治32年)には、同事件に関する米国からの照会とそれに対する日本政府の回答などの文書が採録されています。