日本の領土をめぐる情勢

尖閣諸島情勢の概要

Q.1 領有権の根拠とは?

日本政府は、1895年1月、他の国の支配が及ぶ痕跡がないことを慎重に検討した上で、国際法上正当な手段で尖閣諸島を日本の領土に編入しました。

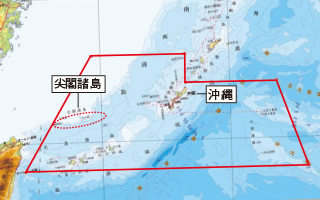

第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は日本の領土として扱われた上で、 沖縄の一部として米国の施政下におかれました。また、1972年の沖縄返還協定によって、日本に施政権を返還する対象地域にも含まれているなど、尖閣諸島は戦後秩序と国際法の体系の中で一貫して日本領土として扱われてきました。

▲1972年沖縄返還協定により、地図上の直線で囲まれた区域内のすべての島が返還されたこの対象区域に尖閣諸島も含まれている

Q.2 日本の有効な支配とは?

尖閣諸島の編入の後、日本の民間人が日本政府の許可の下、尖閣諸島に移住し、鰹節工場や羽毛の採集などの 事業を展開しました。一時は、200名以上の住人が尖閣諸島で暮らし、税徴収も行われていました。

また、現在においても、警備・取締りや国有地としての管理が適切に行われています。

▲古賀辰四郎によって事業経営が行われていた鰹節工場(写真:古賀花子氏・朝日新聞社)

▲一時期は古賀村という村ができるほど、多くの日本人が生活していた(写真:古賀花子氏・朝日新聞社)

Q.3 中国も日本領と認めていた?

中国政府は、1895年の尖閣諸島の日本領への編入から、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に注目が集まった1970年代に至るまで、実に約75年もの間、日本による尖閣諸島に対する有効な支配に対し、一切の異議を唱えませんでした。サンフランシスコ平和条約で尖閣諸島が日本の領土として確認されて米国の施政下に置かれ、その一部を米国が射爆撃場として使用しても、この間、尖閣諸島は、中国共産党の機関紙や中国の地図の中で、日本の領土として扱われてきました。

▲1958年に中国の地図出版社が出版した『世界地図集』「尖閣諸島」を「尖閣群島」と明記し、沖縄の一部として取り扱っている(外務省ホームページより)

Q.4 「棚上げ」合意は存在したのか?

我が国の立場は一貫しており、中国との間で尖閣諸島に関する「棚上げ」について合意したという事実はありません。この点は、公開済みの外交記録等からも明らかです。

また、中国が1992年に尖閣諸島を中国領土と記載した領海法を制定したことや、2008年以降、公船を尖閣諸島沖に派遣して領海にも度々侵入するといった力による現状変更を試みていることは、「棚上げ」合意が存在したとする中国自身の主張ともそもそも相矛盾するものです。

Q.5 日本は中国とどうつきあっていくのか

日本は、国交正常化以降、中国が発展し国際社会の一員としての責任を果たすことはアジア太平洋地域の安定と発展にとっても望ましいと考え、総額3兆円以上の政府開発援助(ODA)を含め、中国の改革・開放政策を支援してきました。

日本が日中関係を重視するとの立場は変わりません。日中関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つです。日中関係の安定的発展は、日中両国国民のみならず、地域と国際社会の利益であるとの認識の下、大局的視点から日中間の「戦略的互恵関係」を推進していく考えです。

(尖閣諸島フライヤーの裏面)