「学生と語る」

令和3年度外務省セミナー「学生と語る」

開催報告

令和4年2月10日(木曜日)、令和3年度外務省セミナー「学生と語る」をオンラインで開催しました。

開会挨拶

上杉 謙太郎 外務大臣政務官

上杉政務官は、冒頭挨拶において、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による制約がある中で外交活動を行っているが、新しい時代に対応したルール作りや国際秩序の構築を目指し、オンラインの活用など様々な工夫を凝らしながら、外交を最大限に進めていることを紹介しました。また、本セミナーが参加者にとって、国際社会における諸課題や日本外交について理解を深め、日本の未来、未来の日本外交のあるべき姿について考える良い機会になることを期待する旨述べました。

基調講演

松原一樹総合外交政策局政策企画室長

松原一樹総合外交政策局政策企画室長

テーマ:日本の外交政策

講師:松原 一樹 総合外交政策局政策企画室長

近年厳しさを増す日本周辺の安全保障環境に触れつつ、日米同盟の重要性や、日本が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP:Free and Open Indo-Pacific、インド太平洋地域において法の支配に基づく自由で開かれた秩序を実現することにより地域全体ひいては世界の平和と繁栄を確保していくというビジョン)などについて講演を行いました。

参加者からは「日中関係を改善するためにはどうしたらよいか。」、「外務省に入ったきっかけはなにか。」などの質問が寄せられました。

参加者の感想

- インターネットなどだけでは学びづらいリアルな情報をもとに、日本の外交の目的などについて学ぶ貴重な機会でした。

- 日本の現状と既存の国際秩序の変化についての話は大変興味深かったです。特に、最近比較的耳にするFOIPについて具体的に知ることができ、包摂的な枠組みを目指しているということを外務省員から直接聞けて参考になりました。

- 今注目されているFOIPを初めて知り、たくさん学ぶことができました。ワクチンの普及支援に関して国内の整備がまだなのに、なぜ他国の支援をするのだろうと私自身疑問に思っていましたが、日本国内だけが安全でも途上国や周辺国など含め世界全体が安全でないと、日本の安全も確保されないという考えを知ることができて、納得しました。

外務省員による体験談

大西生吹大臣官房人事課課長補佐

大西生吹大臣官房人事課課長補佐

大西補佐による講演の様子

大西補佐による講演の様子

講師:大西 生吹 大臣官房人事課 課長補佐

講師がどういう思いで外務省を志したのか、入省してからこれまでの自身の経験、外務省のキャリアパスについて述べました。フランスでの語学研修については、現地での具体的な体験談を紹介するなど、臨場感溢れるセミナーとなりました。最後に、講師からのメッセージとして、自分が歩む道を決めるのは自分自身、国際社会で後世に何を残したいか、どんな世界になってほしいか考えてほしいと、エールを送りました。

参加者からは、特に、語学研修や入省後の人事について、多くの質問やコメントが寄せられました。また、「在外勤務で得た人脈は、その後も続くのか。」、「学生時代はどのように過ごしたか。」、「交渉の場での具体的なエピソードを聞きたい。」といった質問も寄せられました。

参加者の感想

- 普段聞くことができない外交官の生の声が聞けて大変良かったです。実際の外交官の人たちも、大学時代は同じように生活されていたと聞けて漠然とした不安やハードルが無くなった気がしました。

- 留学先などの研修制度や実際に取り組んだ仕事に関する話が大変興味深かったです。特に「外務省の仕事はオンゴーイングで(現在進行形で)世界史を書く」との大西さんの言葉に感銘を受けました。外務省入省後のキャリアパスを詳しく知ることができました。大学では勉強だけでなく、大学生のうちにしかできないことをたくさんしておくべきだと言っていたことが印象に残りました。「自分が生まれた時より、日本や世界を少しでも良くしたい」という素晴らしい心構えを見習いたいと思います。

分科会

古谷耕祐総合外交政策局安全保障政策課課長補佐による講演

古谷耕祐総合外交政策局安全保障政策課課長補佐による講演

分科会「安全保障政策」に参加の皆さま

分科会「安全保障政策」に参加の皆さま

四つの分科会では、それぞれの分科会のテーマについて、外務省員の講師によるプレゼンテーションに続き、参加者同士のディスカッションが行われました。参加者は小人数のグループに分かれ、講師から例示された論点等について活発な議論・意見交換を行いました。

テーマ:安全保障政策

講師:古谷 耕祐 総合外交政策局安全保障政策課 課長補佐

まず、講師から「日本の安全保障政策」と題し、近年は安全保障の意味が変わってきている点を紹介し、日本を取り巻く安全保障環境と日本の安全保障政策について説明しました。その後のディスカッションでは、講師から例示された「今後の日本が取るべき政策」について学生同士で議論を行いました。 参加者からは、「クアッドはもっと具体的に安全保障政策に特化すべきではないか。」、「11日の日米豪印外相会談ではどのようなことが話し合われるのか。」、などのコメントや質問が寄せられました。

参加者の感想

- 最初に講義を聞いた後に、グループでディスカッションをし、最後にまとめという形がすごく良かったと思います。ディスカッションでは、一人一人しっかり意見交換をすることができ、学びが深まりました。

- 優秀な学生たちが持つ多角的な視点から一つの問題を考察していくことはすごく有意義でした。自分が日米関係を重視していても、ある参加者は多数国間にすることで二国間関係を強くする、地域的連携を強めていくことで強豪国とも対等の位置につけるなどとの意見で、多様な意見を交換をすることができ、自分の頭脳キャパシティを広げることができました。

- 同じ内容に関心がある大学外の学生と意見交換できたことがとても楽しかったです。

柴田隆国際協力局政策課首席事務官による講演

柴田隆国際協力局政策課首席事務官による講演

分科会「ODA政策」に参加の皆さま

分科会「ODA政策」に参加の皆さま

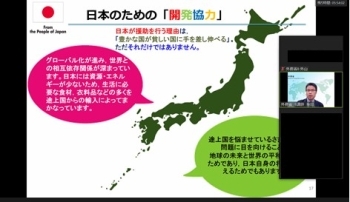

テーマ:ODA政策

講師:柴田 隆 国際協力局政策課 首席事務官

まず、講師から「国際協力の現状と課題」と題し、日本のODAの特徴、自由で豊かで安定した国際社会の実現に向けて、日本としてのODAの戦略的・効果的な活用方法、国際保健分野における新型コロナ支援について講演を行いました。その後のディスカッションでは、講師から例示された「今後5年間で日本政府がODA又は官民連携で取り組むべき重点課題、地域(国)を2つ挙げ、理由を説明しなさい。」という論点について、学生同士で議論を行いました。

参加者からは、「長期的に魅力的なODAを続けていくための政策は何か。」、「外務省とJICAの役割の違いは何か。」、「対中国へのODA終了時期について、遅すぎたのではないか。」などの質問が寄せられました。

参加者の感想

- グループ内での他の参加者の考え方や違った角度からの意見がとても参考になりました。これからも勉強したいと思える議論になりました。

- 同じ分野に興味のある人達と日本のODA政策について議論することができ、新たに学んだこともあって、すごく刺激になりました。

- 国益、日本の強みの観点から、ODAを戦略的に考えることができて勉強になりました。

神谷政廣国際協力局気候変動課課長補佐による講演

神谷政廣国際協力局気候変動課課長補佐による講演

分科会「気候変動外交」に参加の皆さま

分科会「気候変動外交」に参加の皆さま

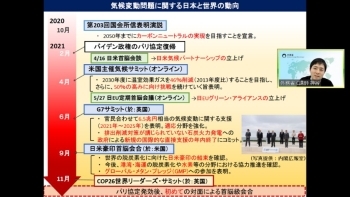

テーマ:気候変動外交

講師:神谷 政廣 国際協力局気候変動課 課長補佐

まず、講師から気候変動政策を巡る世界の動き、日本の気候変動施策の取組、気候変動のレンズをとおした政策形成、気候変動外交の実務担当として思うこと、について講義を行いました。その後のディスカッションでは、講師から提示された「COP26の総理スピーチをゼロから作成することになった場合、日本の総理として何を発信してもらうか。3つの柱を作って説明しなさい。」という議題について議論を行いました。

参加者からは、「気候変動外交における各省庁との協力、役割分担はどうなっているか。」、「削減目標(NDC)に対し日本はどのように取り組んでいるか。」などの質問が寄せられました。

参加者の感想

- 講師が自身の考えも交えながら説明をしてくれたので、公式ホームページを閲覧するだけでは得られない情報も聞くことができました。

- 後半のグループディスカッションの部分では、多様な視点からお題に対して議論が交わされ、自分にとって新しい発見もあり、非常に充実した時間でした。

- 短い時間の中でも、講師が話し合いにフィードバックをしてくれたのでとても参考になりました。

岡部桂享領事局旅券課課長補佐による講演

岡部桂享領事局旅券課課長補佐による講演

分科会「外交政策における国際法と法の支配」に参加の皆さま

分科会「外交政策における国際法と法の支配」に参加の皆さま

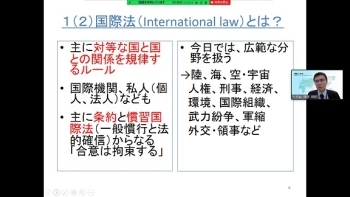

テーマ:外交政策における国際法と法の支配

講師:岡部 桂享 領事局旅券課 課長補佐 (前 国際法局国際法課 課長補佐)

最初に、講師から国際法や法の支配について説明した上で、具体的な事例を挙げながら、外交政策における国際法の活用について講義を行いました。その後のディスカッションでは、講師から提示された「今後、国際法を一層活用し、法の支配を促進するためには、どのような取組が有効か。」という論点について学生同士で議論を行いました。質疑応答の時間には、参加者から「他国が国際法を守らない場合には、外務省はどのように対応しているのか。」「国際社会における法の支配の実効性を高めるためには、どうすべきか。」「途上国における法整備支援のために、どのような活動を行っているのか。」など、多くの質問が寄せられました。

参加者の感想

- 大学でも国際法を一通りは勉強していたが、この分科会では『国際法が機能するにはどうしたらよいか』という実務的側面から新たな視座を獲得でき、大変学びになりました。

- 同世代の参加者と意見を交わすことができ、とても充実した時間でした。

- 分科会全体をとおして、国際法と法の支配を外交政策において考える際にも、バランス感覚が肝要であることを改めて学ぶことができました。

報告会

小野日子外務報道官による講評

小野日子外務報道官による講評

報告会では、各分科会のリーダー役の学生達からの報告と、小野日子外務報道官からの講評が行われました。

小野外務報道官は、日本の国益に直結する重要課題について現役省員と共に考えるよい機会になったことを期待する、報告会において、皆さんが議論し、まとめた結果を興味深く聞かせていただいた、皆さんの外交上の課題に対する熱意、関心の高さを実感し、今回のセミナーの狙いがきちんと果たされたと確信した、と感想を述べました。

各分科会の報告についてコメントした上で、結びに、同外務報道官は、セミナーでの外務省員とのやりとりを通じて、国際情勢及び日本外交に対する理解を深め、外務省での仕事のやりがいや組織の魅力を感じてもらえたのではないかと述べ、日本の将来を担う参加者の皆さんの今後の活躍を大いに期待する、とエールを送りました。

参加者の感想

- 他の分科会の発表はどれも新鮮で聞いていて非常に興味深かったです。小野外務報道官のフィードバックも自分の今後のキャリアを考える上で参考になりました。

- 今回はODA政策の分科会に参加しましたが、他の外交政策における国際法と法の支配の分科会も気になっていたので、議論内容を聞けて面白かったです。

- 他の分科会での議論を知ることができ、様々な意見があって面白いと感じました。様々な問題にあらゆる解決策の案が出ており、外交の幅広さを感じました。