わかる!国際情勢

OECD加盟60周年

より良い未来に向けたOECDへの期待

2024年は、日本が経済協力開発機構(OECD)に加盟して60周年にあたります。この節目の年に、日本はパリのOECD本部で5月2日及び3日に開催されたOECD閣僚理事会において、議長国を務め、「変化の流れの共創」というメイン・テーマの下で、国際社会に大きな変化が生じる中、(1)OECDも自らを変革し、新興国への関与を強化していく重要性、(2)世界が直面する課題に先頭に立って向き合い続けていく必要性、及び(3)OECDが誰からも信頼される機関であり続けるべきであるとの点を主張しました。こうした問題意識の下、日本は議長国として、マクロ経済、自由で公正な貿易・投資、経済的強靱性、OECDによる非加盟国へのアウトリーチ、環境問題・気候変動、持続可能な開発、AI(人工知能)・信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)を含むデジタル分野など、経済・社会分野の幅広い諸課題について、議論を主導しました。

今回は、日本のOECD加盟60周年の機会を捉え、OECDがどのような国際機関で、OECDが私たちの生活にどのように関係しているか、また、より良い未来に向けてOECDが果たし得る役割について解説します。

OECD閣僚理事会における集合写真(2024年5月)

(出典:内閣広報室)

OECD閣僚理事会における集合写真(2024年5月)

(出典:内閣広報室)

OECD(経済協力開発機構)とは

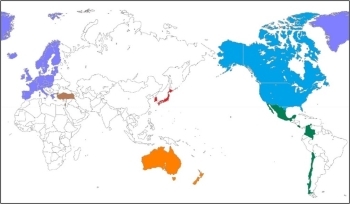

OECD加盟国

OECD加盟国

OECD条約署名(1960)

©OECD

OECD条約署名(1960)

©OECD

OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)は、経済成長、開発援助、自由かつ多角的な貿易の拡大を目的とする国際機関(本部はパリ)で、「共通の価値」を共有する38か国(2024年7月現在)が加盟しています。

OECDの前身である欧州経済協力機構(OEEC)は、第二次世界大戦後、戦争の影響で荒廃した欧州諸国の復興を支援するため、米国のマーシャル・プランに基づく欧州諸国側の援助の受け入れ体制の整備等、欧州経済の復興と発展に貢献しました。その後、OEECは1961年に改組し、世界的視野に立って国際経済全般について協議する目的でOECDが設立されました。

こうした歴史的経緯から、OECDは世界経済の安定と発展を支えることを主たる関心としてきましたが、近年ではその役割を拡大させており、経済政策の分析に留まらず、規制制度、構造改革、貿易、投資、環境、持続可能な開発、公共ガバナンスなど多岐に亘る経済・社会分野において、調査、分析、政策提言を行うことから「世界最大のシンクタンク」とも呼ばれています。

OECDは経済・社会分野の政策協調の場であり、加盟国間の議論を通じ、質の高いスタンダードの形成や先進的課題への対応・ルール作りを先取りしてきました。加盟国は、こうしたOECDの活動を通じて、自国の政策や制度を調整・改善する機会を得ています。

【参考】加盟国(38か国)(2024年7月現在)

- (1)原加盟国:オーストリア、ベルギー、デンマーク、仏、独、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、伊、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英、米、カナダ

- (2)その後の加盟国:日本(1964年)、フィンランド(1969年)、豪(1971年)、ニュージーランド(1973年)、メキシコ(1994年)、チェコ(1995年)、ハンガリー、ポーランド、韓国(以上1996年)、スロバキア(2000年)、チリ、スロベニア、イスラエル、エストニア(以上2010年)、ラトビア(2016年)、リトアニア(2018年)、コロンビア(2020年)、コスタリカ(2021年)

OECDの主な活動

OECDが経済・社会分野の政策協調・ルール形成にどのように貢献しているのか、主な活動を紹介します。

(1)安定したマクロ経済運営や経済政策上の国際協力

OECDでは、世界経済の安定と発展のため、加盟国・新興国を含むグローバル経済について協議し、非加盟国に対する支援に繋げています。また、関連するデータの収集・分析を行い、エコノミック・アウトルック(経済見通し)をはじめ各国経済についての報告書を作成しています。

国際課税分野では、1963年に国際課税ルール策定の一環として、OECDモデル租税条約を策定し、時代の変化に応じて随時改正しています。近年では、国際経済のグローバル化とデジタル化を踏まえ、「税源浸食及び利益移転(BEPS(注))プロジェクト」を通じて、多国籍企業の国際的な課税逃れに対処しています。

(注)多国籍企業が、国際的な税制の隙間・抜け穴を利用した過度な節税対策により、本来課税されるべき経済活動に係る税負担を軽減している問題。

(2)自由貿易・投資の促進

WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)を中心とする多角的貿易体制の強化に資する分析等を行っているほか、資本移動、サービスに関する自由化規約や各種の分析作業を通じ投資の自由化を推進しています。また、国際投資や企業活動において遵守すべきルールの普及のため、責任ある企業行動やコーポレートガバナンスの推進を目的とし、「多国籍企業行動指針」、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD外国公務員贈賄防止条約)」、及び「コーポレートガバナンス原則」等を策定しています。

(3)新たな経済・社会分野の諸課題への対処

AIや自由なデータ流通などデジタル分野の共通ルール作りを主導するとともに、ジェンダー平等の推進、少子高齢化に伴う雇用問題、学校教育のあり方等について分析を行い、相互に関連する各国の政策策定に貢献しています。最近では、生成AIの台頭・普及に伴う新たな課題に対処するため、OECD・AI原則の改訂を行いました。

OECDの特色

OECDでは様々な専門分野に関するデータ収集・調査・分析及び提言を行っている。

@OECD

OECDでは様々な専門分野に関するデータ収集・調査・分析及び提言を行っている。

@OECD

OECDの強みは、2,000人を超えるエコノミストを擁し、その豊富なデータと分析力を活かし、経済・社会のあらゆる分野で各国の政策形成に貢献していることです。

私たちが日常的に目にする各国のGDPや経済成長率に関する統計データは、OECDの統計データを基にしていることが多々あります。また、教育分野では、OECD生徒の学習到達度調査(PISA:Programme for International Student Assessment)も有名です。PISA調査は、義務教育終了段階の15歳の生徒が持っている知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測ることを目的とした調査です。日本は、2022年の調査において、OECD加盟国の中で数学的リテラシーと科学的リテラシーの分野で1位の成績を収め、さらに読解力においても2位となり、国内でも大きく報じられました。

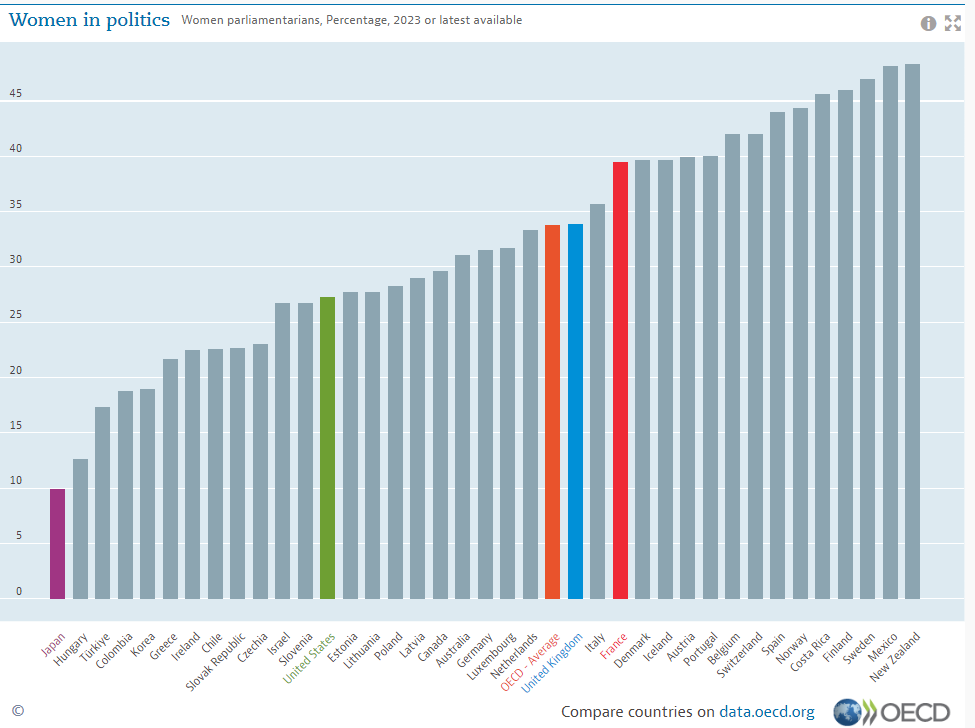

一方で、OECDが示すデータは、時に私たちにとって耳の痛い事実も突きつけます。例えば、以下のOECDによる「政界における女性」の調査は、OECD加盟国38か国中、政界における女性の割合で日本は最下位であることを示し、政治分野における女性の進出が遅れていることをデータを以て指摘しました。

このように、OECDは豊富なデータと分析力をもって、各国の社会・経済分野の政策形成に資する客観的な情報を加盟国に提供し、私たちが普段生活している中では気づきにくい問題点や強みを把握し、理解するきっかけを与えてくれています。

政界における女性(Women in politics) @OECD(2023年現在)

政界における女性(Women in politics) @OECD(2023年現在)客観的で透明性の高い開かれた議論を可能とするOECD

現在、私たちは相次ぐ国際紛争や自然災害、それらに起因する物価の高騰やエネルギー・食料の供給途絶、サプライチェーンの分断など様々なリスクに直面しています。こうした中、世界を分断から協調に導く上で不可欠な多国間協力を実現する場として、国際社会のOECDに対する期待が高まっています。なぜなら、先進国と新興国・途上国が感情的に対立しがちな貿易、気候変動、環境問題などの対応において、OECDは信頼のおけるデータや分析に基づいた透明性の高い議論を可能としてくれるからです。

こうした観点を踏まえて、日本が議長国を務めた2024年5月のOECD閣僚理事会では、「変化の流れの共創」というメイン・テーマの下で、日本は議長国として三つの点を主張しました。

(1)OECD自らの変革と新興国への関与の強化

国際社会に大きな変化が生じている中、OECDも自らを変革していく必要性があります。機能する多国間協力を実現するために、OECDは「共通の価値」を維持しつつも非加盟国との協力関係を強化(アウトリーチ)し、OECDのルール・スタンダードの普及を図ることが一層重要となっています。その際、一方的な押しつけではなく、相手の声にも耳を傾けながら、成長・発展に向けた解決策を共に作り出していく「伴走者」としてのアプローチが重要です。OECDが作るルールは、主要な新興国を含む多くの国に守られて初めて意味を持つものであり、そのためにはルール形成の段階から新興国を巻き込んだアプローチが肝心です。

日本はこれまでOECDによる東南アジア各国との関係強化に力を入れて取り組んできました。2024年に入り、インドネシア及びタイのOECDにおける加盟審査の開始がそれぞれ2月と6月に決定されたことは大きな前進であり、こうした新興国への関与の強化が今後一層重要になります。

(2)先進的課題に関する議論の主導

新たな時代の要請に応じて、気候変動、デジタル・AI、経済的強靱性といった人類共通の課題に対処するために、高い専門性を活かし、効果的で持続可能な政策の提言が求められています。今回の閣僚理事会では、安全、安心で信頼できるAIの実現に向けた取組を強化するため、49か国・地域(注)の参加を得て、広島AIプロセス・フレンズグループを立ち上げたところであり、今後も先進的な分野でのルール形成とその普遍化を進めていく必要があります。

(注)2024年7月現在、50か国・地域以上に拡大。

(3)信頼される国際機関として

オープンで信頼できるデータに基づく分析を提供し、冷静かつ客観的で、透明性の高い議論の場を提供できることがOECDの特色です。この特色を活かし、感情論や偽情報を排して、広く受け入れられるルール・スタンダードを提示しながら、世界をより良い方向へ導くために努力を続ける必要があります。

より良い未来に向けたOECDへの期待

OECD閣僚理事会開会式で議長国基調演説を行う岸田総理(2024年5月)

(出典:内閣広報室)

OECD閣僚理事会開会式で議長国基調演説を行う岸田総理(2024年5月)

(出典:内閣広報室)

OECD閣僚理事会で議長を務める上川外務大臣(2024年5月)

OECD閣僚理事会で議長を務める上川外務大臣(2024年5月)

私たちが現在直面する気候変動や環境問題など地球規模の課題は、日本1か国のみで取り組んでも解決しようのない非常に難しい問題です。こうした中で、私たちが持続可能な未来を実現するためには、各国がそれぞれの背景事情を踏まえつつも協調しながら対策を講じていくことが不可欠です。そのためには、機能する多国間の協力が必要であり、OECDには豊富なデータと客観的な分析力を活用して、先進国と新興国等との架け橋としての役割を担うことが期待されます。

私たちの眼前には多くの課題が山積していますが、こうした困難をより豊かな暮らしを実現するためのチャンスに転換し、持続可能で包摂的な成長を実現するため、日本は先進国、新興国等全てのパートナーと共に、OECDにおける多国間協力をこれからも推進していきます。