わかる!国際情勢

24年目を迎えた日本と太平洋島嶼国との友好関係の証 第9回太平洋・島サミット(PALM9)

2021年7月2日、テレビ会議方式(オンライン)により「第9回太平洋・島サミット(PALM9)」が開催されます。そこで今回は、日本と太平洋島嶼国が24年間にわたる太平洋・島サミットを通じて築いてきた友好協力関係を振り返りつつ、太平洋島嶼国が直面する課題、そしてPALM9を解説します。

日本にとって重要な太平洋島嶼国地域

日本はエネルギーの多くを外国に頼っていますが、オーストラリアから最も多く輸入しています(石炭及び液化天然ガス(LNG)の約20%)。また、牛肉、酪農品や大麦などの約7%を日本はオーストラリアから輸入しています。

太平洋島嶼国地域は、まさに日本とオーストラリアを結ぶ海上輸送路(シーレーン)に位置しています。日本の経済を支えるオーストラリアからの原料を安定して輸入するためにも、太平洋島嶼国地域の平和と安定が欠かせません。

南太平洋で操業する日本のかつお一本づり漁船

南太平洋で操業する日本のかつお一本づり漁船

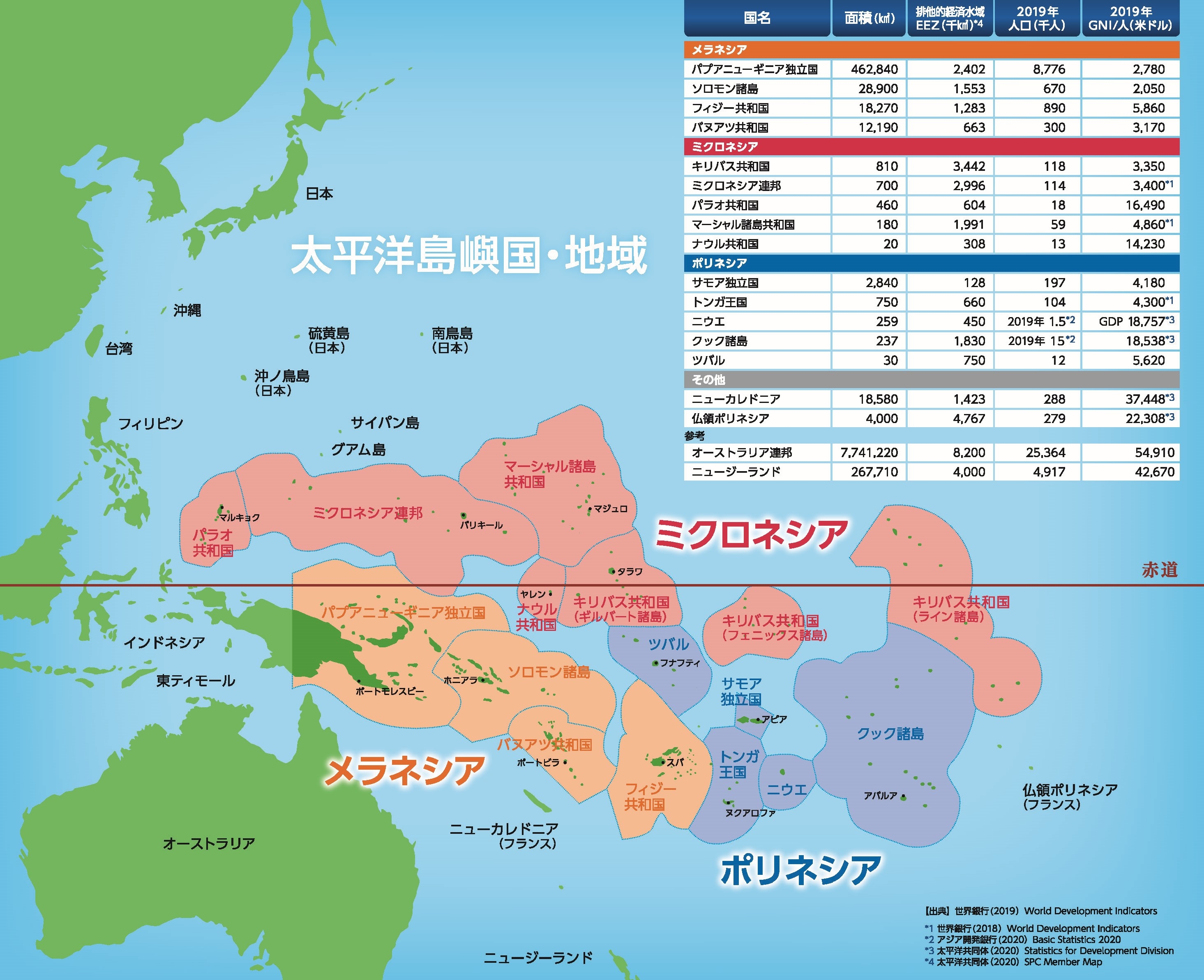

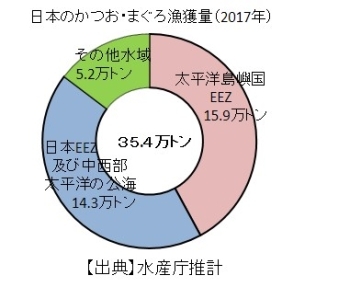

また、広大な排他的経済水域(EEZ:Economic Exclusive Zone)を有する太平洋島嶼国は、その半数が陸地より大きな水域を持っており、海とは切っても切れない関係です。青く美しい海では、カツオやマグロのほか、イセエビの仲間も獲れます。日本漁船はカツオ・マグロの約4割を太平洋島嶼国のEEZで獲っており、日本もこの海に依存しています。太平洋島嶼国地域には、日本が必要としているLNG、ニッケルや銅などの鉱物資源を埋蔵している国もあります。このように、太平洋島嶼国地域は、日本の食卓と経済を支えている存在です。

さらに、14か国の太平洋島嶼国は、国際機関の重要な役職を選ぶ選挙など多くの国際的な場面で日本を支持してくれています。これらの国との友好関係を維持することは、日本が国際社会で主導的な役割を果たしていく上で欠かせません。

太平洋島嶼国にとっても日本は重要なパートナー

バヌアツ・ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭

バヌアツ・ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭

海上保安庁の巡視船でIUU漁業対策の講習を受ける太平洋島嶼国からの参加者

海上保安庁の巡視船でIUU漁業対策の講習を受ける太平洋島嶼国からの参加者

太平洋島嶼国の多くは、1970年代から1980年代までに独立した若く発展途上の国です。また、国土が狭く、一つの国の中にたくさんの島がバラバラに散らばっているため、多くの国で経済を自力で支えるだけの産業が育っておらず、自らの力だけで発展していくことが難しいことから、引き続き、外国からの支援が必要です。隣国のオーストラリアやニュージーランド、アメリカに加え、日本も太平洋島嶼国に対して政府開発援助(ODA)等を通じて支援しており、高い技術力が評価されています。

日本は、空港、港、病院などの社会経済活動に必要な大型インフラを整備するなどの支援をしています。同時に、未来を担う若者を含む人々の技術力や知識を向上させるために、様々な分野の研修を行い、日本から専門家を派遣するなどの支援も行っています。

決められたルールを守らないIUU(違法・無報告・無規制)漁業は、太平洋島嶼国や日本の貴重な食料資源を奪う存在ですが、太平洋島嶼国は、広大なEEZを適切に守るための巡視船や人材が不足しています。そのため、日本は太平洋島嶼国に海洋監視のための機材を供与し、また、IUU漁業を抑止するための研修などを行い、貴重な海を自らの手で守れるように支援しています。

太平洋島嶼国の漁業者に技術を教える日本人の専門家(写真:OFCF)

太平洋島嶼国の漁業者に技術を教える日本人の専門家(写真:OFCF)

JICAボランティアの学校での活動(マーシャル)

JICAボランティアの学校での活動(マーシャル)

また、日本の海外漁業協力財団(OFCF)を通じて、太平洋島嶼国の漁業者に日本が長い間培ってきた技術を教えるほか、水産施設や漁業機械の定期的な補修などの積極的な支援を行うなど、太平洋島嶼国の主要な経済活動を支えています。また、日本漁船が太平洋島嶼国のEEZにおいて安定して操業できるように協力を強化しています。

さらに、国際協力機構(JICA)のボランティアは、1972年に大洋州(サモア)に初めて派遣されて以来、約50年の長い間現地の生活に溶け込みながら、住民の声を聞き、教育や医療の分野を中心に支えています。多くの太平洋島嶼国にとって、ボランティアの存在は大きく、日本との重要な架け橋となっています。

太平洋島嶼国との友好協力関係をますます強化

第8回太平洋・島サミット(於:福島)(2018年)の様子

第8回太平洋・島サミット(於:福島)(2018年)の様子写真提供:内閣広報室

日本と太平洋島嶼国がお互いに重要なパートナーであると認識しながら友好関係を更に発展させるため、日本は1997年から3年ごとに「太平洋・島サミット(PALM)」を主催しています。PALMは、日本、太平洋島嶼国・地域の国際機関である「太平洋諸島フォーラム(PIF:Pacific Islands Forum)」に加盟する太平洋島嶼国14か国、仏領の2地域、オーストラリアとニュージーランドが参加する国際会議ですが、全ての太平洋島嶼国との間で定期的に首脳会議を行っているのは日本だけであり、それが20年以上も続くのは当たり前のことではありません。それだけお互いを長く必要なパートナーと強く意識していることを表しています。

近年、国際社会が様々な課題に直面する中で、自由で開かれた法の支配に基づく国際秩序を維持・強化し、地域の安定と繁栄を確保していくためには、志を同じくする国々との協力を推進することがより重要です。アメリカやオーストラリアのような主要なパートナーに加えて、日本にとって重要な地域であり、友好関係を持つ太平洋島嶼国とのパートナーとしての関係を強化する必要性が年々増してきています。このような背景を受け、2019年2月、内閣総理大臣補佐官の下、関係省庁の幹部が参加する「太平洋島嶼国協力推進会議」が発足しました。関係省庁が連携し、オールジャパンで太平洋島嶼国に対する協力を更に強化しています。

太平洋・島サミット(PALM)のあゆみ

| 年月 | 略史 |

|---|---|

| 1987年1月 | 倉成ドクトリン(5原則)発表 (1)独立性・自主性の尊重(2)地域協力への支援(3)政治的安定の確保(4)経済的協力の拡大(5)人的交流の促進 |

| 1989年 | 第1回南太平洋フォーラム (SPF/現PIFの前身)域外国対話に参加 以後、毎年閣僚級(副大臣等)が参加し、政策対話を促進 |

| 1997年10月 | 「第1回太平洋・島サミット(PALM1)」開催(東京) |

| 2000年4月 | 「第2回太平洋・島サミット(PALM2)」開催(宮崎) 「太平洋フロンティア外交」の提唱と「宮崎イニシアティブ」の発表 |

| 2003年5月 | 「第3回太平洋・島サミット(PALM3)」開催(沖縄) 地域開発戦略「沖縄イニシアティブ」重点5分野における日・PIF共同行動計画を策定 |

| 2006年5月 | 「第4回太平洋・島サミット(PALM4)」開催(沖縄) 「より強く繁栄した太平洋地域のための沖縄パートナーシップ」構築とPIFの自助努力を謳った「パシフィックプラン」に対する日本の支援策を発表 |

| 2009年5月 | 「第5回太平洋・島サミット(PALM5)」開催(北海道) (1)環境・気候変動問題(2)人間の安全保障の視点を踏まえた脆弱性の克服(3)人的交流の強化について議論し、「北海道アイランダーズ宣言」を採択 |

| 2010年5月 | 「太平洋・島サミット中間閣僚会合」初開催(東京) 第5回太平洋・島サミットのフォロー・アップと第6回サミットに向けた議論を実施 |

| 2012年5月 | 「第6回太平洋・島サミット(PALM6)」開催(沖縄) 「沖縄キズナ宣言」を採択 3年間で最大5億ドルの支援を表明 |

| 2013年10月 | 「太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合」 第6回太平洋・島サミットのフォロー・アップと第7回サミットに向けた議論を実施 |

| 2015年5月 | 「第7回太平洋・島サミット(PALM7)」開催(福島) 「福島いわき宣言 共に創る豊かな未来」を採択 今後3年間で550億円以上の支援と4,000人の人づくり・交流支援を行うことを表明 |

| 2017年1月 | 「太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合」 第7回太平洋・島サミットのフォロー・アップと第8回サミットに向けた議論を実施 |

| 2018年5月 | 「第8回太平洋・島サミット(PALM8)」開催(福島) (1)法の支配に基づく海洋秩序、持続可能な海洋(2)強靱かつ持続可能な発展(3)人的往来・交流の活性化(4)国際場裡における協力について議論し、「PALM首脳宣言」を採択 |

| 2020年10月 | 「太平洋・島サミット第4回中間閣僚会合」 第8回太平洋・島サミットのフォロー・アップと第9回サミットに向けた議論を実施 |

- 太平洋諸島フォーラム(PIF:Pacific Islands Forum)

- 太平洋・島サミットに参加する18の島嶼国・地域は、太平洋諸島フォーラム(PIF)に加盟しています。PIFとは、1971年に独立後間もない太平洋島嶼国・地域とオーストラリア、ニュージーランドが参加して発足した地域協力の枠組みです。事務局はフィジーの首都スバに置かれています。

第9回太平洋・島サミット(PALM9)に向けて

海抜が低く、海の近くに建物がある(ソロモン)

海抜が低く、海の近くに建物がある(ソロモン)写真:SPTO(Pacific Toursim Organisation)

第9回太平洋・島サミットのロゴマーク

第9回太平洋・島サミットのロゴマーク

2020年初頭から世界的に流行している新型コロナウイルス感染症は太平洋島嶼国にも影響を及ぼしています。太平洋島嶼国は、医療体制が十分とはいえないため、一部の国を除いて、流行開始当初から国境を封鎖するなどの厳しい措置をとり、結果として感染者が比較的少ない状況を維持しています。一方で、観光業に依存している国が多いため、外国人を受け入れられない状況は、太平洋島嶼国の経済にとって大きな打撃となっています。

また、太平洋島嶼国には、海抜0メートルの島や、防災対策が不十分な地域があり、海面上昇や異常気象をもたらす気候変動は死活問題です。国を将来の世代に残すため、太平洋島嶼国はその対策の必要性を従来から国際社会で強く訴えてきました。

本年7月2日に開催されるPALM9では、太平洋島嶼国の発展の基盤となる人材育成やインフラ整備、彼らの生活が依存している海洋環境や海洋資源の保全、気候変動対策などの従来からの課題に加えて、新型コロナウイルス感染症対策についても議論する予定です。

これらの課題はいずれも太平洋島嶼国のみならず、日本にとっても重要です。PALM9では、PALM10が開催される2024年までの今後3年間、これらの共通の課題を中心にお互いにどのような協力や取組を行うことができるのかを議論し、これまでに築き上げてきた友好協力関係を維持、発展させていくことを目指しています。お互いの将来の世代が豊かで平和な生活を送ることができるように、PALMを通じてパートナーとして協力し合うことがこれまで以上に求められています。

PALM9の内容は、後日外務省ホームページでお知らせします。