アメリカ合衆国

日米交流の促進・相互理解の増進のためのプロジェクトの実施(結果)

10月1日及び2日、沖縄県の米海兵隊キャンプ・桑江内レスター中学校にて「日米交流の促進・相互理解の増進のためのプロジェクト」(Youth Exchange Program)が開催されたところ、概要は以下のとおりです。なお、本プロジェクトの沖縄県での開催は今回が初めてです。

1 「日米交流の促進・相互理解の増進のためのプロジェクト」の狙い

学生と交流する吉川外務大臣政務官と松川市長

学生と交流する吉川外務大臣政務官と松川市長

在日米軍施設・区域が所在する地域において、地元の日本人の中高生と在日米軍関係者の子息である米国人の中高生が、文化・教育交流を通じて相互理解を深めるとともに、国際社会で活躍する人材を育成することを目的としています。

今般の事業では、宜野湾市とレスター中学校の中学生約20名が交流しました。

2 概要

(1)学生によるプレゼンテーション

(ア)1日目:10月1日(土曜日)

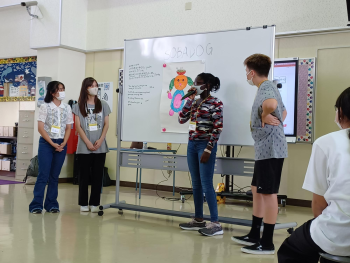

お互いの文化を紹介し合う学生たち

お互いの文化を紹介し合う学生たち

学生たちは、グループに分かれ、「カルチャーショックから得た日米友好」をテーマに自国の文化を紹介し合い、英語及び日本語でプレゼンテーションを行いました。

(イ)2日目:10月2日(日曜日)

グループプレゼンテーションを行う学生たち

グループプレゼンテーションを行う学生たち

学生たちは「日米友好をテーマにしたご当地キャラクター」をテーマに、様々なアイディアを出し合い、サーターアンダギー、沖縄そば、エイサー等で有名な沖縄県を広報するためのオリジナルのご当地キャラクターを考え、英語及び日本語でプレゼンテーションを行いました。

また、学生たちは、参加した来賓に対し、日米友好に対する思いや、2日間で学んだことについて紹介しました。

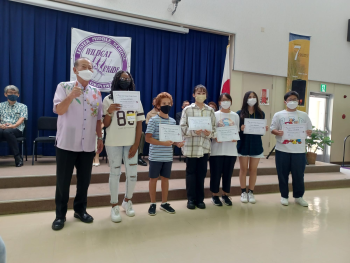

(2)閉会式(表彰式及び修了式)(2日目:10月2日)

修了証の授与を行う橋本沖縄大使と

修了証の授与を行う橋本沖縄大使とシュリッツDoDEA太平洋支部長補佐官

日本側から吉川ゆうみ外務大臣政務官及び松川正則宜野湾市長が、米側からステファン・リズウスキー米海兵隊太平洋基地(MCIPAC)司令官(Maj.Gen.Stephen E. Liszewski, Commanding General, Marine Corps Installations Pacific)が出席し、それぞれ概要以下のとおり挨拶をしました。

(ア)松川宜野湾市長

松川市長から表彰を受ける学生たち

松川市長から表彰を受ける学生たち

宜野湾市が実施しているストーリーコンテストの成績優秀者には、本来、留学の機会が与えられるが、新型コロナの影響でそれが実現できなかった。そうした中で、外務省と米国防省教育部(DoDEA)が共催する本事業に、そのような学生が参加し、日米交流ができたことは大変有意義だった。学生の皆さんにおかれては、2日間共に過ごして、生活や言葉などの文化の違いに触れることができたのではないか。是非、今回の交流機会を一過性のものとすることなく、引き続きお互いに連絡を取り合って友情を更に深めていただきたい。

(イ)リズウスキーMCIPAC司令官

リズウスキーMCIPAC司令官から表彰を受ける学生たち

リズウスキーMCIPAC司令官から表彰を受ける学生たち

この素晴らしい交流プログラムの開催にご尽力いただいた外務省、DoDEA、宜野湾市そしてレスター中学校の関係者の皆様に感謝。学生の皆さんは、ここでの貴重な交流の経験をご家族や友人に共有してもらいたい。沖縄の同じコミュニティに住む者として、また皆さんのお顔を見られることを楽しみにしている。

(ウ)吉川政務官

閉会挨拶を行う吉川外務大臣政務官

閉会挨拶を行う吉川外務大臣政務官

異なった視点から意見を交わすことで、自分たちが暮らす場所の魅力を再発見した人もいるのではないか。また、お互いのバックグラウンドを活かしながら、協力して知恵を出し合うことは、持続可能な社会の実現を目指すこれからの時代で求められる。自分自身、これまで地域活性化や持続可能性の分野に携わってきたが、若い皆さんの自由な議論・発想は、こうした分野を盛り上げる上でも重要。今回の経験を今後に生かし、皆さんが世界で活躍されることを期待する。

3 参加した日米学生の感想(一部紹介)

記念撮影

記念撮影

- 自分の意見や考えを自分の英語で伝えるのは少し難しかったが、相手に伝わった時はとても嬉しかった。全てのプログラムが楽しく、このように日米の学生が交流し合えるのは沖縄ならではの部分もあるので、とても良いイベントだと思った(日本側の参加者)。

- 最初はお互い恥ずかしがっていたが、徐々に文化の違いも乗り越え、クラスメートのように仲良くなった。ご当地キャラクターづくりでは、日米双方の視点から議論し、お互いの文化をより深く知ることができて、有意義だった(米側の参加者)。

[参考]実施形態

- 共催:外務省、米国防省教育部(Department of Defense Education Activity: DoDEA)

- 開催協力:米海兵隊キャンプ・桑江、沖縄県宜野湾市教育委員会