アメリカ合衆国

第3回「アメリカで沖縄の未来を考える」(TOFU)プログラム(東京派遣プログラム)(結果)

3月22日から25日まで、第3回「アメリカで沖縄の未来を考える」(TOFU:Think of Okinawa’s Future in the United States)プログラム(東京派遣プログラム)の参加者一行14名は東京を訪問し、日米関係に携わる実務者や国際社会で活躍する有識者等への面会(オンライン含む)及び各種視察等を行ったところ、概要は次のとおり。

1 1日目(3月22日)

(1)ニック・ヒル在京米国大使館首席公使表敬(オンライン)

3月22日午後、プログラム参加者一行は、オンラインにてヒル(Nicholas M. HILL, Deputy Chief of Mission)在京米国大使館首席公使を表敬した。ヒル首席公使からは、日米関係は世界で最も重要な二国間関係であり、コロナ禍において日米の協力関係の緊密さが一層示された旨述べた。その後、参加者との間で、日米関係、ヒル首席公使の外交官としての経験や沖縄の在日米軍施設・区域をめぐる問題等について活発な質疑応答が行われた。

(2)迎賓館赤坂離宮視察

3月22日午後、プログラム参加者一行は、迎賓館赤坂離宮を訪問し、庭園を視察した。

(3)小野日子内閣広報官表敬

3月22日午後、プログラム参加者一行は、首相官邸にて小野内閣広報官を表敬し、意見交換を行った。小野内閣広報官から、内閣広報官の役割についての説明を行った上で、沖縄振興を含む政府の重要政策の効果的な対外発信の重要性について説明があった。参加者からは、人とコミュニケーションをとる上で心がけるべき点や女性のキャリア構築等に関する質問があった。

2 2日目(3月23日)

(1)キャロライン・ケネディ元駐日大使表敬(オンライン)

3月23日午前、プログラム参加者一行は、オンラインにてケネディ(Ambassador Caroline KENNEDY)元駐日米国大使を表敬した。ケネディ元大使からは、共通の価値に支えられた日米関係は地域の安定、平和及び繁栄のために重要なものであり、その中で沖縄は特別な役割を有している旨述べた。これに対し、参加者からは、沖縄県の多様性や在沖米軍施設・区域についての質問があり、ケネディ元大使からは、他人の声に耳を傾け理解しようと努める必要があること、また、在日米軍施設・区域と地元社会とのコミュニケーションの重要性等について言及した。

また、最後に、ケネディ元大使から参加者に対し、是非米国を訪問し、日本や沖縄の事情について発信し相互理解を深めることで、日米同盟を強化していってほしい旨述べた。

(2)株式会社日本フードエコロジーセンター訪問

3月23日午前、プログラム参加者一行は、株式会社日本フードエコロジーセンターを訪問し、持続可能な開発目標(SDGs)に積極的に取り組む同社の事業内容について説明を受けた。参加者一行は工場内で、食品廃棄物から飼料が製造される工程を見学した。

(3)今井絵理子参議院議員表敬(ISSA氏(歌手)同席)

3月23日午後、プログラム参加者一行は、参議院議員会館にて今井絵理子参議院議員を表敬し、懇談を行った。懇談の場には、今井議員の取り計らいで、同じく沖縄県出身の歌手であるISSA氏も同席した。

今井議員からは、世界で活躍するような人物になるに当たって世界各国を訪問してほしい旨発言があり、また、ISSA氏は、沖縄の良さについて触れつつ、自身の経験から、物事に継続して取り組むことの重要性について述べた。参加者からは、これからの沖縄を担う世代に求められる資質や、東京から見る沖縄の姿等について質問があり、活発な意見交換が行われた。

(4)河野太郎内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、規制改革)、行政改革担当、国家公務員制度担当表敬

3月23日午後、プログラム参加者一行は、オンラインにて河野内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、規制改革)を表敬した。河野大臣は、参加者に対し、世界に目を向けていくことを奨励しつつ、そのために必要なツールとして英語を学ぶことの重要性について強調した。参加者からは、在日米軍施設・区域をめぐる問題や沖縄の教育に関する課題についての活発な質問が行われた。

(5)國場幸之助外務大臣政務官表敬

3月23日午後、プログラム参加者一行は、外務省にて國場外務大臣政務官を表敬した。沖縄県出身の外務大臣政務官である國場政務官は、沖縄が歴史的にも国際社会と深いつながりを有しており、現在も国際色豊かな沖縄は大きな可能性を有している旨述べた。参加者からは、日米関係の強化のための方策やこれからの国際社会で活躍するに当たって求められること、沖縄が取り組むべき課題等について積極的な質問が行われた。

3 3日目(3月24日)

(1)中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表表敬

3月24日午前、プログラム参加者一行は、オンラインにて中満国連事務次長・軍縮担当上級代表を表敬した。冒頭、中満事務次長から、軍縮に関する国連の取組、国連で働き始めたきっかけ等について発言があった。参加者からは、新しいことに挑戦する際に大事なこと、多様なバックグラウンドを持つ人と仕事をする際に必要なこと、軍縮という分野について日本や個人ができること等について積極的な質問がなされ、中満上級代表から、好奇心の重要性や若い世代の持つ可能性について説明があった。

(2)知花くらら国連世界食糧計画(WFP)親善大使表敬

3月24日午前、プログラム参加者一行は、外務省内にて知花くらら国連世界食糧計画(WFP)親善大使を表敬し、その後、WFP日本事務所から同機関の活動内容について説明を受けた。参加者からは、沖縄県出身の知花親善大使に対し、アフリカにおける今までの活動や新型コロナによる活動への影響、沖縄県の抱えるこれからの課題等について質問が行われ、知花親善大使からは自身の留学経験を踏まえつつ外国人相手でも間違いを恐れず気持ちを伝えることの重要性について述べるなど、活発な意見交換が行われた。

(3)新国立競技場視察

3月24日午前、プログラム参加者一行は、新国立競技場を訪問し、スポーツ庁職員から同競技場の趣向を凝らした設計やオリンピックと日本の歴史の関わりについて説明を受けた。

(4)国際協力機構(JICA)訪問

3月24日午後、プログラム参加者一行は、国際協力機構(JICA)地球ひろばを訪問し、同機構が取り組む政府開発援助(ODA)やSDGsについて説明を受けた。参加者からは、学生という立場からも、沖縄の強みを活かして日本におけるSDGsの達成に貢献していきたい旨発言があった。

(5)藤崎一郎日米協会会長表敬

3月24日午後、プログラム参加者一行は、藤崎日米協会会長(元駐米大使)を表敬し、同協会の活動内容や今日の日米関係等について説明を受けた。藤崎会長から、国際社会で活躍するために必要なことについて述べたのに対し、参加者からは、英語力を磨いて日米両国の架け橋になれるよう努力したい旨発言があった。

4 4日目(3月25日)

(1)米国高校とのオンライン交流

3月25日午前、プログラム参加者一行は、オンラインにてニューヨーク州(ブロンクス)のマーブルヒル国際高校の学生と交流を行った。参加者からは、琉球舞踊、沖縄の方言、沖縄の年中行事を紹介し、マーブルヒル国際高校の学生からは同校の学校生活等についての発表があった。その後、小グループに分かれて英語で自由に会話を行い、日米双方の参加者は交流を深めた。

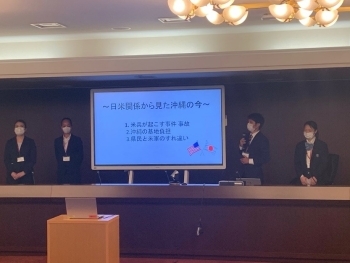

(2)成果報告会

3月25日午前、プログラム参加者一行は、3チームに分かれ、与えられたテーマ(「国際社会における日本・沖縄の貢献のあり方」「国際人材になるために必要なこと」「日米関係から見た沖縄の今・未来」)に沿って、今回のプログラムを通じて学んだことを発表した。成果報告会は一部の参加者の出身自治体もオンラインで視聴した。

参加者の発表の中では、国際社会における日本・沖縄の強みと課題、多様性の尊重や好奇心を持つことの重要性、沖縄の米軍施設・区域や返還跡地の活用に関する気づきの点等について説明があり、参加者は、これからも継続して英語力の向上や積極的な発信を心がけていきたい旨述べた。