外交史料館

外交史料館 特別展示「外交史料にみるオリンピック」

III 東京オリンピック1964

概説と主な展示史料

オリンピックの再開

1936(昭和11)年のベルリンオリンピック以来、戦争により12年間中断していたオリンピックは、1948(昭和23)年のサンモリッツ冬季大会、ロンドン夏季大会から再開されました。しかし、戦争の影響で日本に対する負の感情がIOC内で強く、日本は参加が認められませんでした。そこで、オリンピックとほぼ同じ日程で水泳と陸上の日本選手権が国内で開催されることとなりました。この時、水泳1500メートル自由形で古橋広之進(ふるはし・ひろのしん)が出した記録は、未公認ながらロンドン大会の優勝タイムはもとより、当時の世界記録を21秒8も短縮する記録で、多くの日本人に勇気を与えました。

国際社会への復帰とオリンピック再招致活動

展示史料16

展示史料16 「IOCに提出した会場計画図」

1951(昭和26)年9月、日本はサンフランシスコ平和条約に調印し、翌年4月の同条約発効により、完全な主権を回復し、国際社会に復帰しました。オリンピックへの参加も、1952(昭和27)年2月にオスロで開催された冬季大会から認められました。

そして、オリンピック復帰と同時期に、東京都はオリンピック再招致のための活動を始めました。平和条約発効直後の同年5月にはオリンピック招致を公式に表明し、「平和回復のなった文化国家日本の真姿をスポーツを通じて世界に認識させるとともに国際信義と友愛の確立をめざし」、同年7月、1960(昭和35)年の第17回オリンピック大会の開催地に正式に立候補しました。

ただ、1956(昭和31)年がオーストラリアのメルボルンで開催されることとなっていたため、2回連続して非ヨーロッパ地域でオリンピックが開催されることは難しく、1955(昭和30)年のIOC総会では、1960(昭和35)年大会の開催地としてローマが選ばれました。

東京都はただちに1964(昭和39)年の第18回大会招致を目標とし、そのために、1958(昭和33)年に東京で開催される予定であったアジア競技大会にあわせてIOC総会を東京に招致することとしました。そして、アジア大会にあわせて、明治神宮外苑に国立競技場を建設するなど、整備を進め、IOC委員に東京が国際競技大会を開催するのに十分な能力があることをアピールしました。

また、その後も各国のIOC委員に開催地として東京を選んでもらうようにアピールを続けました。特に、米国のデトロイト市が開催地への立候補を表明すると、中南米の票が重大な鍵を握るとみた東京オリンピック準備委員会は、ロサンゼルス在住の日系2世のフレッド・イサム・ワダ(和田勇)を招致使節として派遣することとしました。ワダは、1949(昭和24)年の全米水泳選手権に日本選手が派遣された際に自宅に選手を宿泊させて以来、私財を投じて日本選手をサポートしてきた人物で、この時も中南米9か国を歴訪して東京招致を訴えました。

こうして臨んだ1959(昭和34)年IOC総会で、56票中34票を獲得し、1964(昭和39)年大会の開催都市は東京に決定しました。

東京オリンピック1964の開催

展示史料19

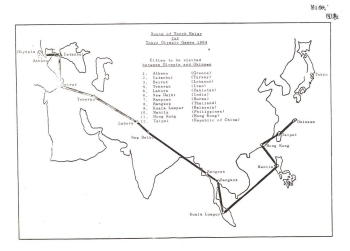

展示史料19 「オリンピック聖火空輸機の着陸都市図表」

展示史料20

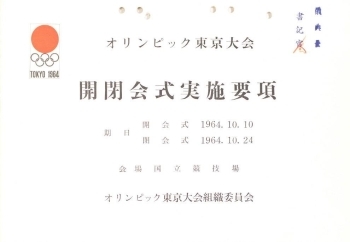

展示史料20 「オリンピック東京大会開閉開式実施要項」

聖火点火の際に場内に香をただよわせる等の演出の記載がみられます。

1964(昭和39)年10月10日、東京オリンピックが開幕しました。史上初のアジアでの開催でした。

大会開催に先立って実施された聖火リレーにおいて、ギリシャで採火された聖火は、アジアの11の都市を経由し、9月7日に沖縄に到着しました。当時、沖縄は米国の施政下にありましたが、日本の一員として東京オリンピックの感動を分かち合いたいと多くの沖縄の人々が願い、「オリンピックの聖火リレーを沖縄へ」という希望が沖縄から日本体育協会へと繰り返し伝えられたことから、「日本の最初の着陸地」を沖縄とすることが、聖火リレー特別委員会において決定していました。

この後、聖火は日本各地の都市を巡り、10月10日、オリンピック開会式で国立競技場の聖火台に灯されました。大会には、93か国5152名の選手が参加し、15日間にわたって熱戦が繰り広げられました。東京大会では、柔道、バレーボールが正式競技となりました。同競技のほか、男子体操、レスリング、ボクシング、ウエイトリフティングで日本選手は金メダルを獲得しました。メダル獲得数は、金16・銀5・銅8の計29個で、アメリカ、ソ連に次いで日本は第3位となりました。

パラリンピックの開催

展示史料10

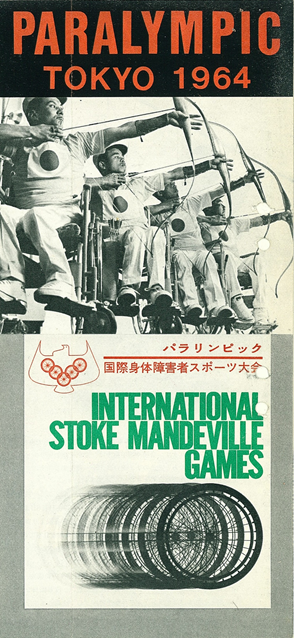

展示史料10「パラリンピック広報用資料」

東京オリンピック閉幕後の11月8日からは、パラリンピックが開催されました。「パラリンピック」という言葉は、脊髄損傷等による下半身麻痺者という意味のパラプレジア(Paraplegia)とオリンピック(Olympic)を合わせた造語ですが、この大会から広く使用されるようになりました(現在は、「もうひとつの(Parallel)オリンピック」という意味で使用されています)。

パラリンピックの前身となったストーク・マンデビル競技大会は、第二次世界大戦で負傷した軍人たちの精神的・肉体的リハビリを目的としてイギリスで始まった競技会でした。

日本でも、整形外科医の中村裕(なかむら・ゆたか)が、イギリスのストーク・マンデビル病院のグッドマン博士の元で、リハビリにスポーツを取り入れる方法を学び、帰国後に身体障害者のスポーツ振興と社会的自立に熱心に取り組みました。

東京パラリンピックは、脊髄損傷による車椅子使用者を対象とした第1部と国内の身体障害者スポーツ大会(視覚・聴覚障害者等を含む)である第2部の2部構成で行われました。

第1部には、21か国から378名の選手(うち日本選手53名)が参加し、日本は卓球男子ダブルスC級で金メダルを獲得しました。日本のメダル数は、金1、銀5、銅4の計10個で、13番目でした。また、第2部は、沖縄代表も含めた481名の選手と特別参加の西ドイツ選手6名で行われました。

外国人選手が明るく生き生きとスポーツを楽しむ姿は、障害者福祉の重要性を広く伝えるとともに、障害者の社会的自立支援の必要性を認識させることになりました。

むすびにかえて

ここまで、19世紀末にオリンピックが復興されてから、1964(昭和39)年に東京でオリンピック、パラリンピックが開催されるまでの日本とオリンピックとの関わりを見てきました。

近代におけるオリンピック・ムーブメントは、スポーツを通した人格教育、スポーツを通した国際交流による世界平和の実現というクーベルタンの夢から始まり、その理想に共鳴した世界各国の人々により、次第に大きな広がりを見せました。日本では、嘉納治五郎を中心としてオリンピックの理念の普及がなされ、それはまた、東京大会招致活動へとつながっていきました。

彼らが一度は手にした東京オリンピック開催の夢は戦争により中止に追い込まれましたが、オリンピックへの思いは途切れることはなく、戦後、日本が国際社会に復帰すると同時に、東京オリンピック再招致活動が開始されました。それは、平和を回復した日本の姿を国内外に示すものでした。そして、実現した東京オリンピック、パラリンピックを通して、戦争で傷ついた多くの人々が勇気や希望を与えられました。

オリンピックの理念の根幹には平和の思想があります。今夏の東京2020大会でも、国連総会において、大会開催期間中のオリンピック休戦決議が採択されるなど、平和の重要性を世界に呼びかける取組が行われています。

本展示を通し、57年前に人々が熱狂した東京オリンピックに至るまでの歩みを振り返るとともに、スポーツを通した国際交流や平和構築の意義を改めて考えていただければ幸いです。