外交史料館

史料と解説

第一部 明治前期の外交

慶応4年1月(1868年2月),新政府(以下,明治政府)は,諸外国に対して王政復古と天皇の外交主権の掌握を告げました。また,同年3月(1868年4月)に出された五箇条の誓文では,「智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」として,開かれた海外との関わりを表明しました。これに呼応し,諸外国も明治政府を正統政府として承認していきます。

しかし一方で,明治政府には,幕府から引き継いだ不平等条約の改正が大きな課題として存在しました。条約改正交渉は,明治4年(1871年)の岩倉使節団から始まり,明治44年の日米通商航海条約の締結による税権回復に至るまでの40年間の長い期間にわたる事業でした。

第一部では,諸外国との関係を構築し,近代国家体制の整備を進めながら,条約改正を目指していった明治前期の日本外交をご紹介します。

明治のはじまり

不平等条約

国際裁判

中東地域との出会い

条約改正会議

ハワイ移民

領事裁判権の撤廃

第二部 明治後期の外交

第一部でみたように,明治前期,政府は近代国家としての体制を整えながら,欧米各国との不平等条約改正のために努力を重ねました。

他方,近隣諸国との外交においては,国境画定とともに,朝鮮問題が重要な課題として存在していました。朝鮮半島をめぐる外国勢力の動静が,安全保障上,日本にとって大きな懸念であったためです。

この問題は,明治27(1894)年の日清戦争,その10年後の日露戦争という二つの戦争へとつながっていきました。そして,この二つの戦争を経て,日本は朝鮮を勢力下に置き,その後の時代,大陸へと進出していくことになります。第二部では,日清・日露戦争の勝利や不平等条約の改正を経て,欧米諸国と対等な地位を得ることに成功した明治後期の外交をご紹介します。

日清戦争

日清講和会議(下関講和会議)

日露戦争

大使交換

対等条約の実現

日露戦争後の大陸情勢 清朝の滅亡

明治の終焉 大喪

明治のはじまり

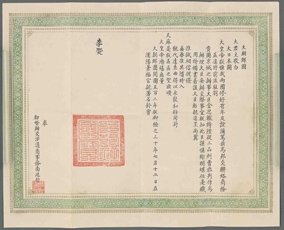

【史料1】慶應4年1月11日(1868年2月4日)

イギリス女王ヴィクトリア(Victoria)より明治天皇あて 駐日イギリス特命全権公使パークス(Harry Smith Parkes)の信任状

慶應3年10月14日(1867年11月9日),15代将軍徳川慶喜は大政奉還を奏請し,260年以上続いた政権を朝廷に返上しました。駐日イギリス公使パークスは,大政奉還により天皇が名実ともに日本の国家元首となったと判断し,ヴィクトリア女王より天皇(“Mikado”)に宛てた信任状を送るようイギリス本国に要請しました。こうして作成されたのが史料1です。

パークスは慶応4年4月11日(1868年5月3日)の江戸城明け渡しなどを踏まえて,明治政府がいまや日本の主要部分を統治する全国的政権となったと認識しました。そこで閏4月1日(5月22日),パークスは大坂の東本願寺に滞在していた明治天皇に謁見して上記の信任状を捧呈しました。信任状の提出は,イギリスが実質的に明治政府を日本の正統政府として承認したことを意味していました。

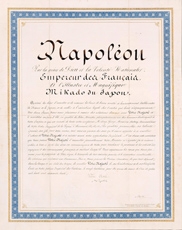

【史料2】慶應4年3月28日(1868年4月20日)

フランス皇帝ナポレオン3世(Napoléon III)より明治天皇あて 駐日フランス特命全権公使ウートレー(Maxime Outrey)の信任状

史料2は,慶応4年閏4月17日(1868年6月7日)に着任した駐日フランス公使ウートレーが明治政府に提出した信任状です。ウートレーの前任者ロッシュ(Léon Roches)は,積極的に徳川幕府を支持し,幕府軍事力の強化のため横須賀製鉄所の建設や軍事顧問の招聘などに尽力したことで知られています。しかし,フランス政府は明治政府の成立により,徳川幕府はもはや日本の正統政府でないという認識を史料2によって表明したのです。

イギリス・フランスの承認を得た明治政府は戊辰戦争を勝ち進み,明治2年5月18日(1869年6月27日)の函館戦争終結をもって全国を平定しました。戊辰戦争の進展にともない,イギリス・フランス以外の各国も明治政府を正統政府として承認していき,明治政府の国際的地位はいよいよ確固としたものとなりました。

不平等条約

【史料3】明治4年3月19日(1871年5月8日)

オーストリア=ハンガリー帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(Franz Joseph I)より明治天皇あて 修好通商条約締結に対する感謝状

国際的な威信を高めていく一方で,成立当初の明治政府は不平等条約という大きな外交課題を抱えることになりました。明治政府は幕末に結ばれた諸条約を引き継ぐとともに,明治元(1868)年にスウェーデン=ノルウェー,スペイン,翌年に北ドイツ連邦,オーストリア=ハンガリーとそれぞれ通商条約を締結しました。これらの条約はいずれも外国側に領事裁判権を付与し,日本側の関税自主権を否定する不平等条約でした。特に,相手国側の権利が最も整備されたオーストリアとの条約は,不平等条約の典型となりました。史料3は,対日条約締結を受けてオーストリア=ハンガリー皇帝より明治天皇に送られた感謝状です。

近代的な国家間の関係からみると,不平等条約の内容は日本の主権を制限し,独立国としての体面を損なうものでした。欧米諸国との対等な関係を求める明治政府は,国内諸制度の近代化を進めつつ,不平等条約の改正を目指していきました。

国際裁判

【史料4】明治7(1874)年10月13日

ペルー国大統領パルド(Manuel Pardo)より明治天皇あて 駐日ペルー代理公使エルモレ(Juan Federico Elmore)の信任状

明治6(1873)年8月21日,日本はペルーと通商条約を結びました。そして,ペルー政府はエルモレを駐日代理公使として派遣することにしました。その際作成された信任状が史料4です。

エルモレが駐日代理公使となった当時,日本とペルーはマリア・ルス号事件をめぐる交渉を繰り広げていました。明治5年6月4日(1872年7月9日),清国人労働者約230人を乗せたペルー船マリア・ルス号が船体修理のため横浜に入港しました。船内の清国人は虐待を受けていたため,日本政府はマリア・ルス号船長に対し裁判を行い,8月25日(9月27日),清国人労働者を全員解放しました。ペルー側はこの措置を不服として,日本側にマリア・ルス号裁判の謝罪と賠償を求めていたのです。

事件の決着はロシア皇帝による仲裁裁判に委ねられ,明治8年5月29日,ロシア皇帝は日本に賠償責任はないとの判決を下しました。日本は初の国際裁判において勝利を収め,司法制度の近代化に努力する姿勢を国際的にアピールすることができました。

中東地域との出会い

【史料5】明治13年(1880)年9月27日会見

ペルシャ国王ナーセロッディーン・シャー(Nasir ad-Din Shah)より明治天皇あて 権少書記官吉田正春がペルシャ国王に謁見した際の勅語を伝える国書

明治12(1879)年,駐ロシア公使榎本武揚はロシア駐在ペルシャ公使より通商条約の締結を希望する旨を申し込まれました。これを受けて日本政府はペルシャとの貿易の可能性を探るべく,商況調査の使節団を派遣しました。使節団の団長に選ばれたのは,外務省御用掛の吉田正春でした。吉田は,幕末の動乱に際して土佐藩の改革にあたった吉田東洋の息子です。

吉田正春ら使節団一行は明治13年4月,インド洋での演習に向かう軍艦「比叡」で東京湾を出発し,9月27日,ペルシャ国王ナーセロッディーン・シャーに謁見しました。この時に国王が吉田に与えた勅語は,史料5の国書として日本側に渡されました。この国書には,両国はお互いに「亜細亜州」の国としてその心情は一致すると記されています。ペルシャの近代化を進める国王が,同じく近代化に腐心する日本に対し抱いていた親近感がよく示されているといえます。吉田はペルシャを去った後,トルコ(オスマン帝国)も訪問し,明治14年2月に帰国しました。

ペルシャやトルコは当時,日本と同じく欧米諸国と不平等条約を結んでいました。この時には,日本がペルシャ・トルコと国交を樹立することはありませんでしたが,日本はこうした国々にも目を配りつつ欧米諸国との条約改正を目指していたのです。

条約改正会議

【史料6】明治18(1885)年9月22日

ドイツ帝国皇帝ヴィルヘルム1世(Wilhelm I)より明治天皇あて 駐日ドイツ特命全権公使ホルレーベン(Theodor von Holleben)の信任状

史料6は駐日ドイツ公使ホルレーベンが日本政府に提出した信任状です。日本に赴任したホルレーベンがまず直面した外交課題は条約改正交渉でした。明治19(1886)年5月,外務大臣井上馨と外務次官青木周蔵は各国代表を招集し,条約改正会議を開催します。ホルレーベンはイギリス公使プランケット(Francis Plunkett)らとともに,内地開放(居留地制度を廃止し外国人の内地雑居を認める)と引き替えに領事裁判権の撤廃を目指す日本側委員との交渉に臨みました。

明治20年4月,会議において裁判管轄条約の調印について合意に達しました。その内容は,西洋を模範とした法典を編纂すること,外国人に関わる訴訟については外国籍法律家を任用することを条件に,領事裁判権の撤廃を認めるというものでした。条件付きとはいえ,日本の法権回復が初めて国際的に合意されたわけですが,これらの条件は日本の司法権・立法権を侵害するとして,日本国内の強い反発を招きました。そのため調印は実現せず,同年9月に井上外相は辞任に追い込まれました。

ハワイ移民

【史料7】明治19(1886)年3月30日

ハワイ国王カラカウア(David Kalakaua)より明治天皇あて 駐日ハワイ弁理公使アーウィン(Robert Walker Irwin)の信任状

アーウィンは,慶応2(1866)年に来日し,三井物産や共同運輸会社の経営に関わったアメリカ人です。日本人労働者の受入れを強く望むハワイ政府は明治16(1883)年3月10日,アーウィンを特派理事官に任命(明治18年2月6日,代理公使に昇任)し,移民獲得に向けて日本政府との交渉に当たらせました。その結果,明治18年1月27日,944人の日本人がハワイに渡りました。さらに,明治19年1月28日,アーウィンと外務大臣井上馨は日本・ハワイ渡航条約に調印しました。以後,条約が廃止された明治27年に至るまで両国政府の斡旋の下で移民を送り出す官約移民が続き,渡航者数は約3万人に上りました。史料7は渡航条約締結後,弁理公使に昇任したアーウィンが日本政府に提出した信任状です。

明治10年代後半以降,ハワイの他に,アメリカ合衆国やオーストラリアへ出稼ぎに行く日本人も増加しました。国内では近代化が推進される一方で,新天地を求めて日本を飛び出す人々も多くいたのです。

領事裁判権の撤廃

【史料8】明治24(1891)年8月24日

メキシコ国大統領ポルフィリオ・ディアス(Porfirio Díaz)より明治天皇あて 駐日メキシコ特命全権公使ラスコン(J.M. Rascon)の信任状

明治21(1888)年11月30日,日本はメキシコと修好通商条約を結びました。この条約は,日本の法律に従うことを条件に,日本国内でのメキシコ人の内地雑居を認め,最恵国待遇についても無条件に認めない主義を貫いた相互対等の条約であり,欧米諸国との条約改正を目指す日本にとって重要な先例となりました。史料8は,条約の規定に従い,メキシコ政府より派遣された初代駐日公使ラスコンが日本政府に提出した信任状です。

日墨修好通商条約締結後,大日本帝国憲法の制定(明治22年),帝国議会の開設(明治23年)など,日本は統治機構・法制度の近代化をさらに進めました。そして,明治27年,陸奥宗光外務大臣は日英通商航海条約の締結に成功しました。日本はこの条約により領事裁判権の撤廃および税権の一部回復を達成し,明治30年1月までに他の列国とも概ね同様の条約を結びました。

関税自主権の回復には課題が残りましたが,領事裁判権の撤廃は日本の近代化が欧米諸国に承認されたことを意味し,日本の国際的地位は大きく向上しました。条約改正に一段落をつけた日本の外交課題は以後,主に朝鮮・満州をめぐる大陸政策へと移行していきます。

日清戦争

【史料9】明治26(1893)年7月12日

朝鮮国王高宗より明治天皇あて 駐日朝鮮国弁理公使金思轍の信任状

明治4年7月29日(1871年9月13日),日本と清国は,日清修好条規を結び,国交を樹立しました。この条約は日本が最初に対等な条件で結んだ条約でした。

また,明治9(1876)年には,日本は朝鮮と日朝修好条規を締結し,近代的な国際関係を樹立しました。この条約は,領事裁判権等において朝鮮側に不利なものでしたが,朝鮮を独立国として承認しました。これは清国と宗属関係にあった朝鮮から,清国の宗主権を排するという意味がありました。しかしその後も朝鮮は依然として清国の影響下にあり,朝鮮国内では,親日派と親清派との対立が見られました。

史料9は,金思轍を弁理公使として日本に派遣することを伝える国書です。金思轍が日本に派遣された翌明治27年2月,朝鮮では減税と排日を要求した農民の反乱が発生しました(甲午農民戦争)。朝鮮政府が清国に出兵を要請すると,日本も派兵によって軍事的な均衡を保とうとしました。しかし,その後,朝鮮の内政改革をめぐって,日清両国は対立を深め,同年8月,日清戦争が勃発しました。

日清講和会議(下関講和会議)

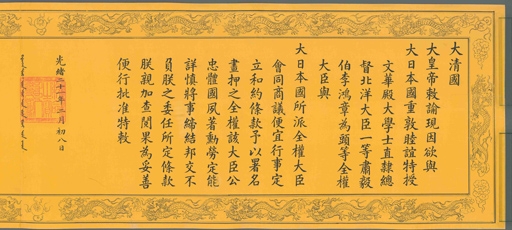

【史料10】明治28(1895)年2月18日

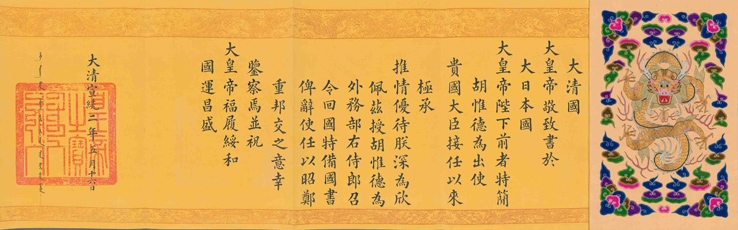

清国皇帝光緒帝より明治天皇あて 日清講和会議の際に李鴻章が持参した全権委任状

日清戦争の戦局は日本に優勢で,明治28(1895)年3月より下関において講和会議が開かれました。史料10は,講和会議に際して,清国側全権の李鴻章が携えてきた全権委任状です。清朝は満州族の王朝であるため,文字は漢字および満州文字が使用されており,皇帝の玉璽(印)も右側は漢字,左側は満州文字が刻字されています。また,用紙に使用されている黄色と文字の周辺に描かれた龍は清朝皇帝を象徴するものです。委任状が収められていた木製の筒にも龍が見られます。

李鴻章は日本側全権の伊藤博文総理大臣,陸奥宗光外務大臣と交渉を行い,4月17日,日清講和条約が調印されました。本条約により,清国は朝鮮国の独立,遼東半島・台湾・澎湖列島の割譲,賠償金二億両(邦貨約三億円)の支払い等を認めました。

しかし,条約調印後,日本の遼東半島領有は極東和平の障害となるという理由により,ロシア・ドイツ・フランスの三国が遼東半島返還を日本に勧告しました(三国干渉)。ロシアとの対立深化を避けるため,日本はこの勧告を受け入れ,遼東半島還付条約に調印し,還付補償金三千万両と引き換えに遼東半島を清国に返還しました。

また,台湾には台湾総督府を置き,昭和20(1945)年まで統治を行いました。

日露戦争

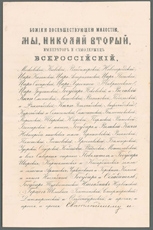

【史料11】明治35(1902)年11月20日

ロシア皇帝ニコライ2世(Nikolai II)より明治天皇あて 駐日ロシア特命全権公使ローゼン(Roman R. v. Rosen)の信任状

日清戦争の結果,清国の脆弱性が露呈すると,列国は次々と清国から利権を獲得しました。ロシアは,明治33(1900)年の北清事変を契機に,満州を事実上占領しました。こうしたロシアの南下の動きを警戒し,日本と英国は,明治35年,日英同盟を結びました。

明治30年に駐日ロシア公使に着任したローゼンは,日清戦争後の日露間の対立調整につとめました。その後一度解任されましたが,明治35年に再び駐日公使に任命されました。史料11は,その際に明治天皇に捧呈した信任状です。ローゼンは,日露戦争勃発に至るまで日露間の危機打開に尽力しました。しかし,交渉は決裂し,明治37年2月,日露戦争が始まりました。

明治38年3月の奉天会戦,5月の日本海海戦において日本は勝利を収めると,国力の限界からアメリカに仲介を依頼し,同年9月,日本側全権小村寿太郎外務大臣,ロシア側全権ウィッテらとの間で日露講和条約(ポーツマス講和条約)が調印されました。その結果,ロシアは韓国における日本の指導権を承認し,旅順・大連の租借権,長春以南の鉄道・付属利権を日本に譲渡し,南樺太を割譲しました。

日露戦争の勝利により,日本は朝鮮半島での影響力を一層強め,明治43年には,韓国併合へと至りました。

大使交換

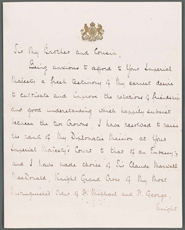

【史料12】明治38(1905)年11月1日

イギリス国王エドワード7世(Edward VII)より明治天皇あて 駐日イギリス特命全権大使マクドナルド(Claude Maxwell MacDonald)の信任状

日露講和会議の直後に,イギリス,アメリカ両国より,駐日公使館を大使館に昇格させ,日本と大使を交換する準備があるとの意向が伝えられました。日本政府はこの提案に応じて,まずイギリスとの間で大使交換が実現しました。

史料12は明治38(1905)年11月1日付で,イギリス国王エドワード7世から明治天皇に宛てて送られた親書です。友好と理解を深めるために,日本に大使館を設置し,マクドナルドを特命全権大使として任命することが記されています。大使は,外交使節の最上位の階級で,当時は,大国や利害関係の密接な国家に対して派遣されていました。

明治38(1905)年12月2日には,イギリスの日本公使館が大使館に昇格しました。そして,翌明治39年1月には,アメリカ,ドイツ,フランスでも公使館が大使館に昇格しました。日露戦争を経て,日本の国際的地位が向上し,欧米諸国から,日本が大使を派遣すべき国であると認められたことがうかがえます。

対等条約の実現

【史料13】明治40(1907)年7月9日

アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)より明治天皇あて 駐日アメリカ合衆国特命全権大使オブライエン(Thomas J. O`Brien)の信任状

史料13は,セオドア・ルーズベルト米国大統領が明治天皇に宛てて送った国書で,オブライエンを駐日大使に任命することを伝えたものです。ルーズベルト大統領は,日露戦争の講和会議を斡旋した人物として知られています。

陸奥宗光外務大臣の時代に各国と結んだ通商航海条約は,明治44(1911)年に満期を迎えることになっていました。小村寿太郎外務大臣は,条約の規定に従い,明治43年,各国との新条約締結交渉を始めました。アメリカとの間でも交渉が行われ,明治44年2月21日,ワシントンで新日米通商航海条約が調印されました。そして,同年4月には東京で小村外相とオブライエン大使との間で批准書が交換されました。

ついで小村外相は,イギリス,フランス,ドイツなど他の欧州諸国とも新条約を結び,残されていた関税自主権の回復に成功しました。

こうして,日本は幕末の開国から半世紀を経て,欧米諸国と条約上での対等の地位を得ることを達成しました。

日露戦争後の大陸情勢 清朝の滅亡

【史料14】明治43(1910)年6月22日/宣統2年5月16日

清国皇帝宣統帝(溥儀)より明治天皇あて 駐日清国特命全権公使胡惟徳の解任状

史料14は,映画「ラストエンペラー」でおなじみの清国皇帝の宣統帝(溥儀)から明治天皇に宛てて送られた国書で,胡惟徳を駐日公使の役職から解任することを伝えたものです。全長221センチメートルに及ぶ本史料の表紙に刺繍されている龍は,送り主である清朝皇帝を象徴しています。

日露戦争でアジアの新興国日本が西洋の大国ロシアに勝利したことは,アジアの民族独立運動にも大きな影響を与えました。孫文は明治38(1905)年,中国同盟会を東京で発足させ,清朝打倒をめざす運動を展開しました。本史料が発出された翌年の明治44年には,武昌で蜂起が起こったことを契機として中国で革命運動が広がり,明治45年1月1日,孫文を臨時大総統とする中華民国が成立しました。そして,同年2月12日宣統帝(溥儀)が退位し,清朝は滅亡しました(辛亥革命)。これにより,アジアで初めての共和制国家が誕生しました。なお,溥儀は後に「満州国」皇帝として即位しました。

明治の終焉 大喪

【史料15】大正元(1912)年8月12日

スウェーデン国王グスタフ5世(Gustav V)より大正天皇あて 大喪特派使節ワレンベリ(Gustaf Oskar Wallenberg)の信任状

明治45(1912)年7月30日午前0時43分,明治天皇は崩御しました。同日,内田康哉外務大臣より駐日各国代表者あてに,明治天皇の崩御が伝達されました。明治天皇の崩御に際しては,イギリスからはコンノート親王(Prince Arthur of Connaught),ドイツからは皇弟ハインリヒ親王(Albert Wilhelm Heinrich)など,20か国の外国皇族や使節が派遣され,大正元(1912)年9月13日に東京・青山練兵場内の葬場殿で行われた大喪儀に参列しました。

スウェーデンは,ワレンベリ駐日公使を,大喪特派使節に任命しました。それを伝えるのが,史料15です。ワレンベリは,明治40年1月,初代の駐日特命全権公使として着任しました。同公使は大喪特派使節として,大正元年9月4日,大正天皇と貞明皇后に謁見し,霊柩拝礼しました。

以上みてきたように,明治の日本は,約40年におよぶ条約改正交渉,そして日清・日露戦争を経験し,欧米諸国とならぶ国家へと成長しました。その後の日本は,第一次世界大戦などを経て新しい国際秩序,新しい外交の在り方を模索していくことになります。