外交史料館

特別展示「日本とタイ 国交樹立130年」

III 日タイ関係の緊密化

概説と主な展示史料

通商航海条約改定

1914(大正3)年,第一次世界大戦が起こると,シャムは当初,中立の立場をとりましたが,1917年にアメリカが参戦し勝敗の見通しがつくと,連合国側に立って参戦し,翌年フランスに義勇軍を派遣しました(現在の赤白青三色の国旗はこの時から使用)。そして,ベルサイユ講和会議には戦勝国として出席し,その国際的地位を高めました(講和条約によってドイツ,オーストリア・ハンガリー帝国との間の不平等条約は廃止)。

1920年には,アメリカとシャムの間で条約が結ばれ,関税自主権を回復しました。これを受け,日本も政尾藤吉を在シャム公使に起用し,条約改正交渉を始めました。政尾が交渉中に死去したこともあり,一時交渉は停滞しましたが,1924年3月10日,バンコクにおいて日本側全権委員矢田長之助(やだ・ちょうのすけ)在シャム公使,シャム側全権委員トライドス・プラバンド外務大臣により,「日本国暹羅国間通商航海条約」が調印されました(同年12月22日批准書交換)。米暹条約を原案とした本条約により,邦人の土地所有権,鉱山権,森林伐採権,沿岸貿易権等が新たに認められ,以後,日シャム間の経済活動が活発化しました。

また,1926年にはバンコクに日本人小学校が設立されました。翌1927年には大倉喜七郎(おおくら・きしちろう)のシャム訪問を契機に,東京に「暹羅協会」が設立され,両国の友好関係増進を後押ししました(総裁は秩父宮雍仁(ちちぶのみや・やすひと)親王,会長には近衛文麿(このえ・ふみまろ)が就任)。さらに1928年には三井物産船舶部が名古屋―バンコク間の定期航路を開設するなどして貿易額も急速に伸び,両国の距離がさらに近づきました。

-

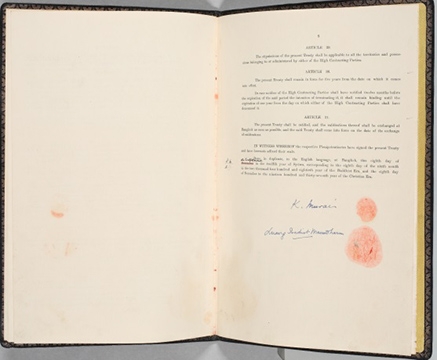

【展示史料9-1】

【展示史料9-1】

「日本国暹羅国間通商航海条約」(調印書)

プラチャーティポック国王の来日

1931年4月,プラチャーティポック国王は目の治療のため渡米した際,日本に立ち寄りました。シャムの国王として初めての来日でした。非公式訪問であったため,滞在日数は限られましたが,一国の元首の来日は1881年のハワイのカラカウア7世以来50年振りであり,日本国内は歓迎ムードに包まれました。4月8日には天皇皇后と会見し,晩には,外務大臣が歌舞伎座に招待しました。歌舞伎座では,歌舞伎のほかに,インドの叙事詩「ラーマーヤナ」を元にしたシャム古典史劇の一節が演じられました。国王は,翌日には鎌倉の大仏にも参詣しています。

また,米国からの帰国途次,再び日本に立ち寄り,愛知県にある日暹寺(現在の日泰寺)を訪問しました。日暹寺は,チュラーロンコーン国王が日本国民に分与した仏舎利を奉安するために建立された寺院です。

帰国後,国王付副秘書官長は「日本では,群衆が「チャイヨー」(シャム語で「万歳」)と叫び,至る所でシャム国歌が演奏され,観劇の際には日本人俳優によりシャムの演劇が上演されるなど,日本国民の熱心な歓迎振りに国王一行は深い感動を与えられた」と新聞記者に語りました。

-

【展示史料10】

【展示史料10】

プラチャーティポック国王訪日時の歌舞伎座プログラム

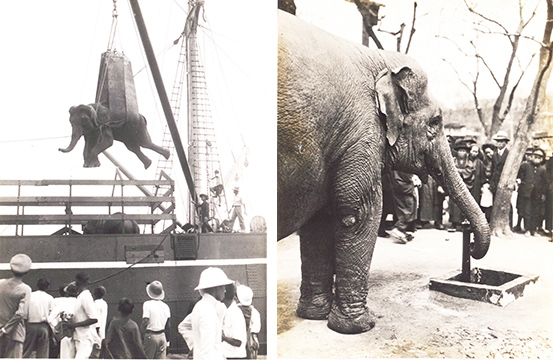

ボーイスカウトによる象の寄贈

1929年,少年団日本連盟はシャムのボーイスカウト20名を日本に招待しました。また,1931年1月には日本の少年団がバンコクを訪問し,交流を深めました。1934年,両国の友好関係の象徴として,シャムの子どもたちがお金を出し合って二頭の象(ワンディーとランプーン)を日本に寄贈する計画が伝えられました。二頭の象は,バンコクまで一ヶ月以上もかけてシャム国内を歩いて移動した後,1935年5月18日,大阪商船の船に積み込まれ,6月3日,神戸港に上陸,ワンディーは東京の上野動物園,ランプーンは大阪の天王寺動物園で飼育され,日本の子ども達を喜ばせました。

残念ながら,二頭の象は太平洋戦争中に死亡してしまいました(ワンディー(花子)は童話『かわいそうなぞう』のモデルとなった象です)。しかし,1949年9月,戦争で傷ついた日本の子どもたちの心を癒そうと,タイの実業家が私財を投じて再び象を寄贈し「はな子」と名づけられました。はな子は上野動物園で飼育された後,1954年に井の頭自然文化園に移り,2016(平成28)年に死亡するまで絶大な人気を誇りました。また,2002年には,敬宮愛子様のご誕生への祝意とタイで植林活動を続けている日本のNGOに対する感謝の意を示すため,上野動物園に二頭の象が贈られています。

タイの人々にとって,象は神聖な動物であり,1916年以前は国旗にも象の絵柄が使用されていたほど特別な存在です。タイから贈られた象は,今も昔も日本とタイの友好関係を示すシンボルとなっています。

-

シャムから寄贈された象

シャムから寄贈された象

右の写真は天王寺動物園に寄贈されたランプーン

シャムの立憲革命と日本の国際連盟脱退

1929年,世界恐慌が起こるとシャムの経済は悪化し,絶対王政こそがシャムの経済状況や社会問題の根源であるとの考えが広まりました。国王は国民の要求に応え,議会制民主主義の導入を図ろうと憲法の起草を命じましたが,最高顧問会議で反対され,憲法が公布されることはありませんでした。こうした中で,欧州に留学経験のある少壮官僚を中心として結成された人民党が軍と接触し,1932年6月24日,クーデターを決行しました(立憲革命)。人民党は国王に立憲君主となることを求め,国王は人民党起草の臨時憲法に署名,人民代表会議が開かれ,首相の選出,大臣の任命が行われ,シャムで最初の内閣が発足しました。これにより,シャムは絶対王政から立憲君主制へと移行しました。

他方,日本は1931年の満州事変以来,「満州国」問題をめぐって国際社会から批判を受けていました。1933年には,国際連盟総会においてリットン報告書に基づく勧告案が可決され,その後,日本は国際連盟を脱退しました。

当該勧告案に対し,シャムは国内経済に深く関わっていた中国人の存在や,英仏,そして日本との経済的関係を考慮して,中立の立場をとる意味で棄権票を投じました。しかし,議場にいた日本とシャム以外の全ての国が勧告案への賛成票を投じたため,日本政府はこれを好意と受け取って,シャムへの注目を高め,連盟脱退後,関係の緊密化をはかっていくことになります。

1933年4月,矢田部保吉(やたべ・やすきち)在シャム公使は,内田康哉(うちだ・やすや)外務大臣に対し,日本とシャムの間で仲裁裁判条約を締結することを提議しています。連盟脱退という情勢の中で,日本政府の東洋平和希求の方針を世界に示すとともに,東南アジア方面への発展が平和的なものであることをシャムに対して示す最も効果的な手段が,仲裁裁判条約の締結であると矢田部は主張しました。日本政府はこの提議を受け,シャム側と条約締結交渉を開始しました。

プリーディーの訪日

こうして1933年以降,両国間で官吏や経済関係者の往来が活発化し,1935年12月には,シャム国内務参議(大臣に相当),プリーディー・パノムヨンが来日しました。プリーディーは,フランス留学経験のある法学者で,立憲革命では人民党宣言や臨時憲法を起草するなど,中心的な役割を果たした人物です。

日本政府は,両国関係をより緊密にするために,天皇,総理をはじめとする主要閣僚から経済界の要人までプリーディーと会見できるよう日程を組みました。プリーディーは,中央銀行設立,交通インフラの整備,地方行政等について日本側と意見交換をしたほか,陸海軍の学校・工廠,飛行機・自動車製造工場等を視察しました。

また,日本政府は両国関係の緊密化に功績があったとして,彼に勲章を授与しました。

このような厚遇に対し,プリーディーは内務大臣官邸晩餐会において謝意を示しました。また,日本の行政法理論に共鳴し,シャム国憲法に日本の憲法の条規を多分に織り込んだことなどにも触れ,今後も日本を模範として国事に尽くしたいと述べました。

他方,英仏との関係や日本の軍部の圧力への懸念から,「今後の両国関係は,経済提携を主眼としたい,軍部が関与しすぎることは種々の誤解を招く恐れがあるため,十分考慮してほしい」と同行した宮崎申郎(みやざき・しんろう)在シャム一等書記官に語り,日本との適切な距離を保とうとしました。

-

プリーディー(1900年~1983年)

プリーディー(1900年~1983年)

日本国暹羅国間友好通商航海条約締結

1937年12月8日には,バンコクにおいて日本側全権委員村井倉松(むらい・くらまつ)在シャム公使とシャム側全権委員プリーディー外務大臣が「日本国暹羅国間友好通商航海条約」に調印し,翌年3月7日にバンコクにおいて批准書が交換されました。

シャムは第一次世界大戦後に各国と条約改正を行いましたが,三品目への関税率制限(対英国)や,領事裁判への移審権(法典完成後5年間は相手国民を被告とした裁判は領事裁判へ移審できるとした規定)を認めており,完全な対等条約締結が課題となっていました。

立憲革命時に人民党が掲げた革命六原則にも政治・経済・裁判権の対外的完全独立が挙げられていました。シャム政府は,1935年に条約改正に必要な法典の施行が全て完了すると,翌年11月に14カ国に条約の終了を通告し,1937年末に,悲願であった各国との完全平等条約調印に成功しました。プリーディーは廣田弘毅(ひろた・こうき)外務大臣に対し「シャムの全主権を回復し,相互主義・衡平互恵を基礎として両国の国交を樹立する本条約の批准に際し,日本政府が交渉中,絶えず示された同情と理解に対し深い感謝の意を表します」とメッセージを送りました。

-

【展示史料14】

【展示史料14】

「日本国暹羅国間友好通商航海条約」(調印書)

シャムからタイへの国名改称

1938年12月,ピブン・ソンクラムが首相に就任しました。ピブンは対外的圧力に対抗するためにシャム国民の愛国心を高める政策を実施しました(ラタニヨム運動)。

1939年6月24日の革命記念日には,国名を「暹羅国(Siam)」から「タイ(Thailand)」へと改称することを告示しました。「サヤム」「シャム」は外国人の呼称で属国の意味もあるため適当でなく,「タイ」人の「タイ」国であるという観念を強調するための国名改称であると報じられました。この時に国歌の歌詞も改められ,現在に至っています。

また,ピブンはタイ語の国語化を推進し,中華系の学校や新聞を廃校や廃刊としました。タイでは当時,中国人が経済界で大きな位置を占めていましたが,ピブンの政策により,中国人のタイ人化が促進されました。ピブンはタイ語を共有し,タイという共同体への愛国心をもつ国民を作ろうとしました。

-

ピブン・ソンクラム(1897年~1964年)

ピブン・ソンクラム(1897年~1964年)

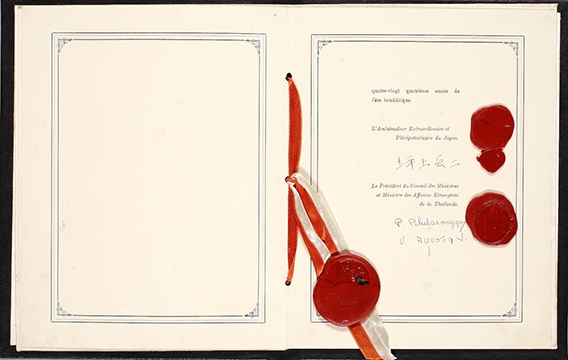

第二次世界大戦と日本国タイ国間同盟条約締結

1939年9月,第二次世界大戦が勃発すると,タイ政府は厳正中立を表明しました。ヨーロッパ戦線に注力しなければならないイギリス,フランスは,タイとの不可侵条約締結の意向を示しました。タイ政府は日本にも同様の条約を締結することを申入れ,1940年6月12日,英仏との条約がバンコクで,日本とは東京で「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国タイ国間条約」が調印されました。

しかし,6月14日にドイツ軍がパリを占領し,フランス政府が降伏すると,日本政府はフランス政府に申入れ,9月に北部仏印に日本軍を進駐させました。情勢を見守っていたタイ政府もラオスやカンボジア方面における失地回復(チュラーロンコーン国王時代に割譲した領土回復)の要求をフランス政府に申入れましたが,フランス政府はこれに応じず,タイ仏間で国境紛争が起こりました。これに対し日本が調停に入り,1941年5月に平和条約を調印,フランスはタイに約7万平方キロメートルの領土を割譲しました。こうして日タイ関係は一層緊密化し,8月には日本政府からの申入れにより相互の公使館が大使館に昇格しました。これはタイにとって建国以来最初の大使交換でした。一方,同年7月に日本軍が南部仏印に進駐するとアメリカは対日資産凍結を行い,タイ周辺においても,日本と米英の対立は日増しに激化していきました。この情勢に対し,タイ政府はあくまで厳正中立を守ることを再確認し,何度も国内外にその旨の声明を発しました。

しかし,1941年12月7日晩,タイ政府のディレック・チャイヤナーム外務大臣は,坪上貞二(つぼかみ・ていじ)在タイ大使から日本が米英両国と開戦するため,戦略上の必要から日本軍のタイ領通過を認めてほしいとの申入れを受けました。ピブン首相が不在だったため,翌朝にピブンが戻ってから直ちに閣議が開かれ,タイ側は,日本の要求を受け入れることを決しました。坪上大使が東郷茂徳(とうごう・しげのり)外務大臣に送った報告には,この時のピブンの面持ちは,甚だ悲壮なものがあったと記されています。

その後,12月21日にはバンコクにおいて,坪上大使とピブン首相が「日本国タイ国間同盟条約」に調印しました。本条約では,両国はあらゆる政治的,経済的及び軍事的方法により互いを支援することが規定され,「附属秘密了解事項」では,日本がタイの失地回復要求の実現に協力することが定められました。

本条約に従い,タイは自国を日本軍の兵站基地として提供し,翌年1月には米英に対し,宣戦布告を行いました。そして,北タイ方面軍を編成し,ビルマの一部を占領しました。しかし,日本軍の戦局悪化の情報が入るようになると,ピブンは次第に日本と距離をとるようになります。1943年7月に東条英機(とうじょう・ひでき)総理が訪タイし,マライ4州,シャン2州割譲を約束するなどタイに配慮を見せましたが,11月にアジア各国の代表を招いて東京で開かれた大東亜会議にはピブンは出席しませんでした。

他方,タイ国内では,戦局の悪化により,ピブンに対する批判が高まり,プリーディーを中心としたグループが英米が勝利した場合の終戦処理を考慮して,ピブン内閣の打倒工作を開始し,1944年7月,ピブンは総辞職に追い込まれました。また,セーニー在米国公使が,対米英戦争開戦と同時に,抗日運動である「自由タイ」運動をアメリカ国内で組織していましたが,プリーディーはこれと連携し,連合国との連絡を取り始めました。

-

【展示史料16】

【展示史料16】

「日本国タイ国間同盟条約」(調印書)