外交史料館

特別展示「日本とタイ 国交樹立130年」

II タイの近代化に貢献した日本人

概説と主な展示史料

政尾藤吉

1897年,シャムの司法制度改革を助けるため,アメリカのイェール大学で学んだ法学博士政尾藤吉(まさお・とうきち)がシャムに渡りました。政尾はシャム政府の信頼を得て,1901年には司法省顧問となり,シャムの近代法典の編纂に力を尽くしました。

1908年,刑法典の編纂事業が完成すると,政尾は小村寿太郎(こむら・じゅたろう)外務大臣に報告を送りました。報告には,刑法典発布の際に国王が出した詔勅(刑法典の前文)も添付されており,そこには,政尾が起草委員及び最終審査を務めたことが明記されています。また,国王は政尾の功労に対し,自ら勲章を授け「貴君が法典編纂に関して成し遂げた仕事について私は非常に満足している。貴君はこの栄誉にふさわしい人物である」と述べたそうです。政尾はシャムに来てからの11年間を振り返り,幾多の困難があったが,自分の成し遂げた職務に喜びを感じずにはいられないと記し,政尾にシャムでの職務を打診し,様々なサポートをしてくれた小村大臣に対しても,感謝の言葉を綴っています。

-

政尾藤吉(1870年~1921年)

政尾藤吉(1870年~1921年)

(出典:『政尾藤吉追悼録』)

安井てつ

1904年,王妃の希望により,三名の日本人女性教師が上流社会の女子教育の任にあたるため,シャムに渡りました。

皇后(ラーチニー)女学校と呼ばれた学校で教鞭を取った彼女たちは,バンコクに赴任した当初,言葉もわからず,気候風土にも馴染めず,辛いことも多かったようです。しかし,彼女たちの熱心さと親切さにより,しだいに生徒も増加し,三年の任期を満了して帰国する頃には,約100名の生徒が在籍し,留任してほしいとの意見が出されたほどでした。

教育主任を務めた安井てつ(やすい・てつ)はその後,東京女子大学の創立に参画し,同校の二代目学長となるなど,女子教育の発展に尽くしました。

1939年には,皇后女学校の第一期生で卒業後母校で教鞭を取っていた教え子が来日し,安井を訪ねてきました。「先生方にお目にかかりたくて,一生懸命貯金してやっと日本に来ました」という彼女の言葉を聞いて,安井は感極まって言葉にならず,無言のまま手を握ったそうです。安井は,「シャムでの経験で得た最も貴いものは,愛には国境はなく,誠意はいかなる国民にも必ず通じるということである。そして教育は実に愛の仕事だと深く思わされたのである」と語っています(『安井てつ伝』より)。

安井が教育の基盤を作った皇后女学校は現在も,タイにおける名門女子校として存続しています。

-

安井てつ(1870年~1945年)

安井てつ(1870年~1945年)

(出典:『写真集 友好の世紀 日・タイ交流の100年』)

チュラーロンコーン国王とシャムの近代化政策

以上,国交樹立から条約締結,その後の日本人専門家派遣までの両国交流の歴史を見てきました。ここまでの交流は主としてシャム側のアプローチに日本側が応じる形で進展してきました。では,なぜシャムは日本との交流を望んだのでしょうか。それを知るため,当時のシャムの置かれた状況について簡単にご紹介します。

19世紀後半,シャムは東のフランス勢力,西と南のイギリス勢力に挟まれ,植民地化の脅威にさらされていました。フランスはカンボジア,ベトナムを次々と保護国化し,仏領インドシナ連邦を成立させ,1893年には砲艦をバンコクに送ってシャムにラオスを割譲させました。また,イギリスもマレー半島やビルマを植民地化していました。

さらに国内では,欧米各国と結んだ不平等条約で領事裁判権を認めていたため,シャム政府はフランスやイギリスのアジア系保護民が治安を乱しても対応ができずにいました。

このような状況の中で,明治天皇と同じ1868年に即位したチュラーロンコーン国王は,後にチャクリー改革と呼ばれる近代化政策を推進しました。国王は,多くの外国人専門家を雇うと同時に留学生を派遣して西欧の文物を学ばせ,内政・外政の改革を断行しました。特に条約改正については,日本が欧米の法律家の助力を得ながら近代法制度を整備して領事裁判権の撤廃に成功したことを先例としました。このことは,政尾藤吉が送付した刑法典発布時の国王詔勅にも記されています。国王はシャムの近代化を押し進め,今日のタイの礎を築き,独立を守りました。

-

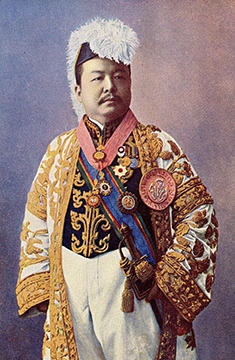

チュラーロンコーン国王

チュラーロンコーン国王

(1853年~1910年,在位1868年~1910年)

左は王妃

(出典:『写真集 友好の世紀 日・タイ交流の100年』)