外交史料館

特別展示「日本とペルシャ・イラン」

III ペルシャからイランへ 国号改称

概説と主な展示史料

ペルシャでは、1925年にレザー・シャー・パハラヴィーが即位した後、古代礼賛の風潮が広まり、イスラム期以前の文化や遺産を「イラン」的なものとして賛美する気運が盛り上がりました。

「イラン」の地にまつわる伝承・歴史の集大成といえる『シャー・ナーメ』(『王書』:古代ペルシャの神話や歴史などに関する叙事詩)が国民的叙事詩として礼賛されるようになったことは、そのことを象徴的に示す事例といえます。

1934年(昭和9年)は、『シャー・ナーメ』の著者であるサーマーン朝(875~999年)時代の詩人フィルドゥシーの生誕から千年にあたる年でした。これに合わせて、ペルシャの文部省と国民文化協会は、フィルドゥシー千年祭を主催しました。同年10月4日から5日間にわたりテヘランで記念の国際会議が開催され、世界各国から東洋学者が招聘されました。また、フィルドゥシーの故郷で、埋葬地でもあるトゥースには記念墓碑が建設され、その除幕式も行われました。

ペルシャはフィルドゥシー千年祭の機会を利用し、ペルシャ文学をはじめとするこれまでのペルシャ文化の発展を世界に紹介しようとしました。当時の日本政府の観察によると、ペルシャは心血を注いで取り組んでいる内政改革の成果や縦貫鉄道の建設など、近代国家として歩みはじめたことを世界の国々に認識させようとする意図がありました。この結果、参列した各国の人士は、ペルシャが自国で国際会議を開催できるまでになったことを印象づけられ、ペルシャにとっては、力強く発展していく自国の姿を諸外国に宣伝することに加え、国際的な信用を高める好機となったのでした。

「イラン」への回帰の動きは、国の呼称にも及びました。

ヨーロッパ言語でいわれる「ペルシャ」という国名は、古代ギリシャの歴史家が、ペルシャ人が移住したイラン平原西南の「ファルス」地方にちなみPerse、Persanと呼んだことに由来するものであり、日本でもそれにならい「ペルシャ」、あるいはその漢字表記である「波斯」が用いられていました。しかし、パハラヴィー体制のもと、上記のような古代礼賛を起源とするナショナリズムが高まると、ペルシャ国民の間に「ペルシャ」という名称ではなく歴史的・地理的および民族的にもより広い意味を持つ「イラン」(「アーリア人」を語源とする)を自称すべきとの考えが広がりました。そこでペルシャは「イラン」への国号の変更を各国に通告しました。

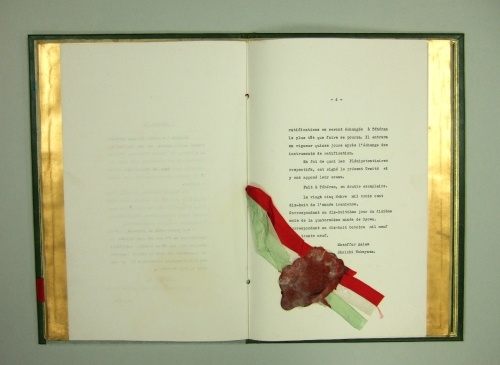

日本に対しても、1934年(昭和9年)12月25日付のペルシャ外務省から日本公使館宛ての文書で、1935年(昭和10年)3月21日以降は会談および書翰上において「ペルシャ」を廃して、「イラン」の語を用いることを要請しました。これを受け取った岡本武三駐ペルシャ公使は外務本省に対し、拒否する理由もなくペルシャ側の意向を容れるべきことを上申しました。日本政府は1935年3月19日、これを応諾する旨を回答し、ペルシャ側の申し出どおり、3月21日以降は呼称を「イラン」と改めました。

このような情勢下で1938年(昭和13年)後半には、日本のイランへの出資など経済協力に関する交渉が進められることとなりました。そして同年10月18日、両国間に修好条約が結ばれました。これは国号がイランに統一された後の最初の条約です。この条約には、両国の不変の平和と真摯永久の親睦、外交官の交換といった基本的な友好関係が規定されています。