外交史料館

特別展示「日本とトルコ―国交樹立90年―」

II 20世紀初頭の日本・トルコ関係

概説と主な展示史料

1904年から1905年にかけて、日本とロシアは満州と韓国の権益をめぐって戦争を行いました。バルカン情勢とロシアの黒海艦隊の動静を把握するため、外務省はトルコ国内で情報収集を行っていました。

牧野伸顕(まきの・のぶあき)在オーストリア公使を通じて小村寿太郎(こむら・じゅたろう)外務大臣に寄せられた情報によると、トルコ国民は一般に日本に同情的であり、トルコ軍の参謀司令官も日本軍を賞賛し、日本の勝利を予見していました。しかし、皇帝アブデュル・ハミト2世は、ロシアに不利な新聞報道を規制しました。皇帝は、ロシアが新興国日本に敗れた場合、トルコを日本の例にならって改革しようとする運動が起きることを恐れたようです。

その後、1908年にマケドニア駐留軍が蜂起し、1878年に停止された憲法(ミドハト憲法)を復活させ、皇帝の専制政治を改めさせました(青年トルコ革命)。そして翌年、アブデュル・ハミト2世は国会の議決により廃位となりました。

他方、日本政府はトルコとの国交を樹立すべく、日露戦争中も交渉を行っていました。1909年に小村寿太郎外務大臣が内田康哉(うちだ・やすや)在オーストリア大使に送った訓令には、バルカン地域諸国の中では、トルコとの国交樹立を第一に希望していることが記されています。交渉に際し、当初、日本は西洋列国と同様の内容でトルコとの条約締結を試みましたが、日本が領事裁判権を有することをトルコが認めなかったため、日本側は領事裁判権には触れず、外交関係の開始のみを目的とする宣言書の調印を提案しました。しかし、領事裁判権の撤廃に苦しんでいたトルコ側は、領事裁判権に関して満足できない条約は新たに結ばないという方針をとり、さらに1911年には、トルコとイタリアの間で戦争が勃発したため、交渉は不成立に終わりました。

この頃、インドのカルカッタ総領事館に勤務していた平田知夫(ひらた・ともお)総領事代理から、転任前にペルシアやトルコを調査したいとの上申がありました。その上申書を見ると、トルコがイギリス、ロシア、ドイツといった列国の重要な活動舞台となっていることや、「日露戦争における日本の勝利が、同じ東洋人として彼らに感動を与え、政治的革命が起こった」という見方が有力となっており、今後の日本との関係において好影響を与える可能性があることなどが記されていて、当時のトルコに対する日本の外交官の認識の一端がうかがえます。

この後、平田は1912年5月にオーストリア大使館勤務の名義で、イスタンブールに常駐し、バルカン情勢を報告することを命ぜられ、現地を視察しましたが、同年10月からバルカン戦争が起こるなど情勢が大きく変化したため、結局駐在は見送られました。

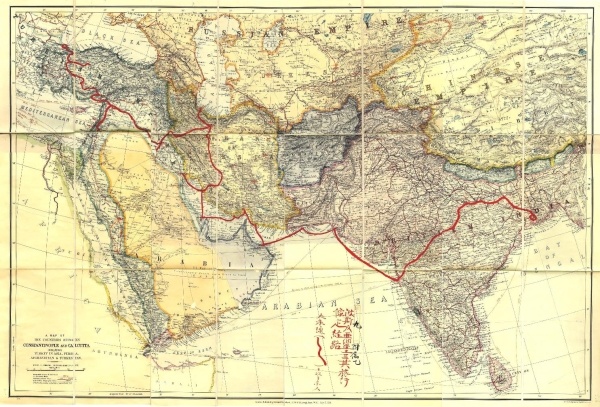

展示史料6

ペルシア及びトルコ方面への視察旅行に関する申請書の添付地図(パネル展示)

平田知夫在カルカッタ総領事代理が小村寿太郎外務大臣に上申した視察旅行申請書に添付されていた地図。朱線が旅行予定経路でカルカッタを起点、イスタンブールを終点としている。