第4章 対タイ援助政策のプロセスに関する評価

本章においては、対タイ援助政策のプロセスに関する評価として、対タイ国別援助計画の策定プロセス及びその実施プロセスが妥当であったかどうかについての検証を行った。

4.1 対タイ国別援助計画の策定プロセスの妥当性

策定プロセスでは、対タイ国別援助計画が策定された過程、時期、体制等について検証した。

4.1.1 国別援助計画策定の一般プロセス及び策定対象国選定基準

国別援助計画は、外務省経済協力局政策課の国別計画策定室(以下、国別室)が主導となって作成されている。国別室による国別援助計画の一般的な策定プロセス及び策定対象国選定基準を以下に示す。

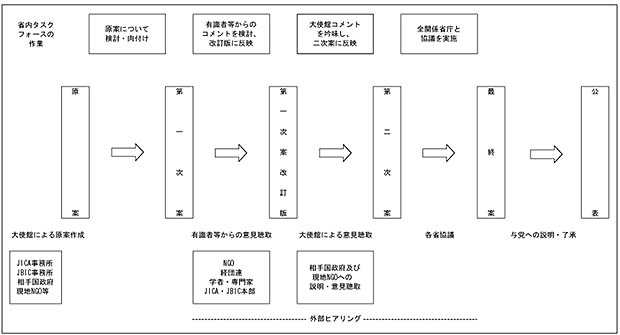

国別援助計画のこれまでの一般的な策定プロセスは、以下の手順の通りである。

| (1) | 大使館において、JICA・JBIC両現地事務所からの情報、相手国政府・現地NGOの意向等を踏まえて原案が作成される。 |

| (2) | 原案が外務本省に送られ、国別室を幹事として、経済協力局内各課のタイ担当及び地域局タイ担当の構成によるタスクフォース・チームがその原案を検討、肉付けして第一次案が作成される。 |

| (3) | タスクフォース・チームによって、国内のNGO・有識者等からのコメント、大使館で取り纏められた現地関係者からのコメント等が随時取り入れられ、修正案が作成される。 |

| (4) | 修正案に対し、関係各省庁との協議によって再び修正が行われ、最終案が作成される。 |

| (5) | 最終案の了承が得られた後、公表・実施される。 |

以上の策定プロセスのフローチャートを次頁に示す(図4-1)。

| 出所:外務省経済協力局資料 |

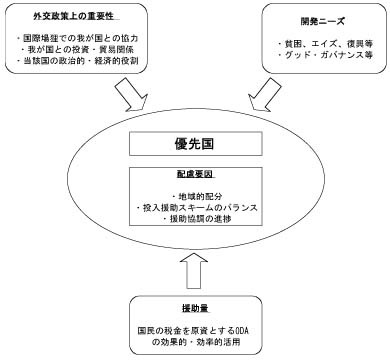

国別援助計画の策定の順番は、策定対象国選定基準に基づいて決められている。その基準は、外交政策上の重要性、開発ニーズ、援助量等を背景として、地域的配分、投入援助のスキームのバランス、援助協調の進捗等であり、これらを配慮して策定優先国が決められる(図4-2)。

| 出所:外務省ホームページ「国別援助計画策定対象国選定基準」 |

4.1.2 対タイ国別援助計画策定時のプロセス

対タイ国別援助計画は国別援助計画の第一次策定対象国として、2000年3月に策定された。タイが第一次対象国となったのは、タイが援助重点国の一つであり、図4-2の選定基準にもある援助投入量が大きいことに因ると考えられる。策定プロセスに係わった体制は、上記一般策定プロセスの体制とほぼ同一であった。

策定作業は基本的には上記の一般的プロセスを踏まえたが、対タイ国別援助計画策定当時は経済協力局政策課に国別室がまだ設置されていなかったため、政策課及び開発協力課の主導の下に作業は進められた。尚、JICA・JBICによる策定への関与として、第一次策定対象の対タイ国別援助計画の場合は、原案に対して両現地事務所また両本部の地域課によるネガティブ・チェックを基にしたコメントが数回出された41 。

策定過程においてタイ側の意向を踏まえる際に、タイ側機関との特別な協議は行われなかったが、年次の政策対話における議論が反映されている。文書による確認作業では、外国援助受け入れ関係機関である国家経済社会開発庁(National Economic and Social Development Board: NESDB)、首相府付き・技術経済協力局(Department of Technical and Economic Cooperation: DTEC)、大蔵省・公的債務管理局(Public Debt Management Office: PDMO)の3機関にコメントを求め、そのうちNESDB、DTECから返答を得た。一方、日本の省庁については警察庁、建設省、郵政省、環境庁、厚生省、運輸省、文部省、農水省、経済企画庁、科学技術庁、通産省、大蔵省(以上、当時)と協議が行われた。

対タイ国別援助計画はタイ第8次開発計画を踏まえて策定されたが、策定暫く後の2001年10月にタイの第9次開発計画が策定された。加えてタイでは2001年2月にタクシン政権が発足したが、タクシン首相により「援助はタイよりも周辺国に積極的に行ってほしい」という考えが示され、ドナーとは「Strategic Partnership(平等なパートナー関係)」を標榜する42 ようになる等、援助に対するタイ政府の見解に変化が生じている。これらの情勢変化は見られたが、タイの開発ニーズを含め国別援助計画に示されている大筋は依然有効であるとの判断に基づき同計画の改訂は行われなかった。これは基本的には、日本大使館が常にタイ政府の援助に関する政策に注意を払い、分析等を行っている結果、大掛かりな検討作業は急務ではない、という判断があったものと推測される。また対タイ国別援助計画と違い、JICA・JBICの実施方針は毎年改訂されており、それらに盛り込まれている援助政策に資する情報等を参照することにより、柔軟且つ機動的な対応も可能という考えもあったものと推定する。

4.2 対タイ国別援助計画の実施プロセスの妥当性

政策は、実施機関の計画への反映を経て、具体的な施策や事業の実施へと結び付く。実施プロセスの妥当性の検証として、政策である対タイ国別援助計画がJICA・JBICの両実施機関の対タイ援助実施計画と方針に反映されているかどうか、また同計画がいかに案件実施に結び付いていたのか、を焦点に検証を行った。

4.2.1 実施機関の対タイ援助実施方針

まず、対タイ国別援助計画がJICA、JBICの両実施機関の対タイ援助実施計画と方針に反映されているかどうかの検証を行った。具体的には、JICA、JBICの対タイ援助実施計画と方針の目標の体系図をそれぞれ作成し43 、それらと第3章で作成した対タイ国別援助計画の目標体系図(図3-1)とを比較することによって、検証を行っていった。

JICAの対タイ援助実施方針

JICAでは1999年の組織改編後に地域課が設立されて以降、「国別事業実施計画」という名で国毎の援助実施方針が毎年作成されている。

JICAの対タイ国別事業実施計画は、1~3月に現地事務所において大使館、DTECとの間で協議を行って原案が作成され、本部に送られる。そして4~5月に本部内において原案が検討され、6月頃に最終的に完成する。2002年度のJICA国別事業実施計画は、タイ第9次国家開発計画、タクシン政権の方針、対タイ国別援助計画の最終目標及び重点分野、日・タイ首脳会談における合意事項フォロー等を含めた経済協力に関する政策協議の内容等を踏まえて作成されている。更に、現地事務所とDTECの間では随時協議が行われており、そこでの協議内容についても作成の際の基本情報とされている。次頁に、2002年度のJICA対タイ国別事業実施計画における目標の体系図を示す(図4-3)。

目標体系図から分かるように、JICA国別事業実施計画の重点分野は我が国対タイ国別援助計画のそれと全て同じである。但し重点課題以下のレベルにおいては、対タイ国別援助計画の重点課題・重点的に取り上げる事項以外の事項も含まれている。JICA国別事業実施計画では上図に示した課題等に対して詳細な行動計画が設定されており、重点課題毎に現状と問題点、問題の原因と背景、問題解決のための方針・方向性(開発課題)、タイ政府の取り組みの進捗状況、他ドナーの協力状況、JICAの協力目的(具体的な達成目標或いは指標)、JICAの協力プログラムを記述した一覧表が作成されている。

JICAでは不定期ではあるが国毎の援助研究会が実施されている。タイに関しては1989年に最初の国別援助研究会が行われ、1995年に第2次研究会、そして現在第3次研究会が実施中である。第2次研究会において提案された重点援助項目は、1996年に経済協力総合調査団が対タイ援助の重点分野を決める際の参考とされ、その後の対タイ国別援助計画の5つの重点分野となった。

JBICの対タイ援助実施方針

JBICでは、海外経済協力基金(OECF)時代には「カントリー・ストラテジー・ペーパー」、1999年のOECFと日本輸出入銀行との統合後は、国際協力銀行法に基づき3年に一度作成され外務大臣の承認を得た全体的なODA業務の実施方針である「海外経済協力業務実施方針」、更には「国別業務実施方針」と呼ばれる国毎の援助実施方針が毎年作成されている。「海外経済協力業務実施方針」については全文が公表されているが、国別業務実施方針の全文は公表されておらず、一部のみ年報に記載されており、今後は公表を検討中である。いずれの方針も英文版の作成(一部)によって借入れ国政府に伝達され、関係者間で共有されている。

対タイ国別業務実施方針は、毎年4~5月頃本部において作成され、6月頃に役員会で承認を得る。JBIC国別業務実施方針の構成については予めフォーマットが決められており、このフォーマットに基づいて、開発部担当課を主導として本部内他部との役割分担によって作成が進められている。2002年度のJBIC国別業務実施方針は、上述の「海外経済協力業務実施方針」、特に同方針における「地域・国別方針」のタイに関する方針、タイ第9次国家開発計画、タクシン政権の意向、対タイ国別援助計画の重点分野などを踏まえて作成されている。次頁に、2002年度のJBIC対タイ国別業務実施方針の目標の体系図を示す(図4-4)。

| 出所:JBIC「平成14年度タイ王国・国別業務実施方針」を基に調査団作成 |

図4-4のように、JBIC国別業務実施方針の重点分野は「環境改善を含めた都市機能の整備」、「地方開発の促進」、「人材育成」の3つで、対タイ国別援助計画の最終目標である「人材育成の強化」、重点分野の「環境保全」、「地方・農村開発」及び「経済基盤整備」に沿った内容であることが分かる。しかし、JICA国別事業実施計画の重点分野が対タイ国別援助計画の重点分野を全てカバーするものであるのに対し、JBIC国別業務実施方針ではその一部のみをカバーしているように一見される。これは第3章でも述べたように、対タイ国別援助計画策定後に生じた情勢の変化やタイ政府の対外借入れ方針との関係、JBICの有償資金協力業務の全体的実施方針である「海外経済協力業務実施方針」で定められた有償資金協力の実施機関としての役割などを考慮にいれた結果のものと考えられる。

以上、JICA国別事業実施計画及びJBIC国別業務実施方針と我が国対タイ国別援助計画との比較を行った。JICA国別事業実施計画及びJBIC国別業務実施方針は、対タイ国別援助計画の重点分野を受けて作成した内容となっており、更にそれ以下のレベルにおいては、両機関の実施機関としての役割・機能を踏まえ、変化する情勢に機動的に対応した上で具体的な方針を打ち立てている年度計画だと言える。

4.2.2 案件の発掘・選定・採択

次に、実施された案件が対タイ国別援助計画に則っているのかどうかの検証を行う。検証の方法として、まず援助案件がどう発掘・選定・採択されるのかというプロセスを追い、対タイ国別援助計画、JICA国別事業実施計画、JBIC国別業務実施方針がそれらプロセスの中でどのように判断基準として取り入れられているのかを検証した。

案件選定の前段階である案件の発掘についてであるが、日本のODAは「要請主義」を取っているため、基本的には相手国から要請の上がってきた案件が選定の候補となる。しかし、それら要請の上がってくる案件全てが途上国側から一方的に要請されるのではなく、日本側による新規案件発掘のための調査等も参考にされている。この調査はJICA・JBICの両実施機関によって行われる。調査によって可能とみられる案件は担当となるタイ政府各省庁に報告され、担当各省庁はこれらの調査結果を基に要請するかどうかを判断し、要請取り纏めの窓口機関に要請候補案件を提出する。タイ政府の中で協議が行われて要請案件が決定され、大使館に正式に要請される運びとなる。相手国政府から要請された案件に対しては、外務省、大使館、日本の各省庁、JICA、JBIC、相手国政府が段階的に協議を行うことによって選定が進んでいく。選定のプロセスは、技術協力45 、有償資金協力、無償資金協力といった援助の形態(スキーム)によって分かれている。それぞれのスキームを担当する外務省経済協力局の各課は、技術協力課、開発協力課、有償資金協力課、無償資金協力課で、大使館においても各スキーム担当が配属されている。以下に、タイにおける案件の選定・採択プロセスをスキーム毎に追っていく。

技術協力

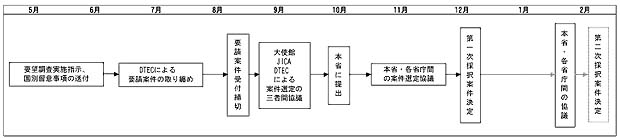

タイにおいて、技術協力案件の要請受け入れ窓口機関となっているのはDTEC46 である。以下に、タイにおける技術協力案件の選定・採択の一般的な流れを示す(図4-5参照)。

| (1) | 外務省が大使館に対して要望調査を実施するよう指示し、また当該年度の「新規案件要望調査に係る国別留意事項47 」を大使館に送付する(5~6月)。 |

| (2) | タイの各省庁がDTECに要請案件を提出する(~8月)。 |

| (3) | DTECが要請案件をスクリーニングし、案件毎の援助国を決める。 |

| (4) | 大使館、JICA現地事務所、DTECの三者間で案件選定のための協議を行う(9月)。その後、大使館が要請案件を優先順位の高い順からA、B、Cでランク分けし、その結果を外務本省に送付する。同時にJICA現地事務所も結果を本部に送付する(8月末)。 |

| (5) | 外務省と日本の各省庁との間の協議を経て、第一次採択案件が決定される(11~12月)。 |

| (6) | 再び外務省・各省庁との協議を経て、残り全ての採択案件が決定される(翌年3月)48。 |

| 出所:調査団作成 |

経済危機以後、タイからの要請案件の中で多い分野は、プロジェクト方式技術協力では高等教育、裾野産業及び中小企業の育成、失業対策等の社会開発分野と経済インフラ整備分野等で、開発調査ではバンコクに代わり地方での案件、環境分野等となっている。要請数は技術協力全体で毎年約100件に上り、そのうち実際に採択される案件は平均して2割程度となっている。

要望調査の実施に際して、技術協力の場合は、毎年タイ側が要請案件を提出してくる前に外務省により、国別援助計画の重点課題をもとにJICAの意見も聴取しつつ「新規案件要望調査に係る国別留意事項」が作成される。

国別留意事項を踏まえ、日本大使館、JICA事務所、DTECの三者で協議が行われ、次年度に向けた重要開発課題が議論される。それを踏まえDTECはタイの各省庁に方針を伝え、スクリーニングをかける。DTECはタイの各省庁から挙げられた案件の中で、日本側と合意した方針に合わない案件は基本的には却下するように努めている。しかしDTECは方針に合わない案件であっても、様々な理由から日本大使館に要請しているのが現実である。従って、技術協力案件全体で毎年多数の案件が要請されてくることとなり、選定作業に手間のかかる原因となっている。大使館、JICA、DTECの三者間協議後における大使館の要請案件ランク付けは、留意事項を基本としつつ、大使館による外交政策を踏まえた基準、JICAからの意見、DTECによるタイ側の意見を加味して決められる。

有償資金協力

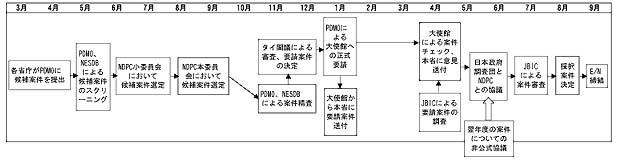

タイにおける対外借入れの要請受け入れ窓口機関はPDMOである。有償資金協力の案件選定・採択プロセスは以下の通り(図4-6参照)。

| (1) | タイの各省庁がPDMOに有償資金協力の要請案件候補リスト(再来年度用)を提出する(3月~4月末)。 |

| (2) | PDMOとNESDBがそれらの候補案件に対してスクリーニングを行う(~6月)。PDMOは資金調達について対外借入れの妥当性の審査を行い、NESDBは国家開発計画に沿った優先順位付け、省庁間の調整を行う。 |

| (3) | 国家対外債務政策委員会(National Debt Policy Committee: NDPC)の小委員会が開かれ(通常2回)、検討作業が行われる(6月半ば~7月)。小委員会はPDMO、NESDB、首相府予算局、国営企業局、実施機関の各省庁(1回目のみ)、中央銀行(2回目のみ)で構成され、要請候補案件の選定を行う。 |

| (4) | NDPCの本委員会が開かれる(~9月)。本委員会は大蔵大臣を議長とし、PDMO、NESDB、首相府予算局、国営企業局、中央銀行のトップで構成され、対外借入れ計画(要請案件及び借入枠)の閣議決定案が承認される。 |

| (5) | タイの閣議において候補案件が審査、決定される(11~12月)。 |

| (6) | PDMO、NESDBが環境影響評価等の案件の精査を行う。 |

| (7) | PDMOが大使館に正式に案件を要請する(12月末~1月)。大使館は要請案件を受理次第、本省に送る(この時点で案件の詳細な情報はない)。 |

| (8) | JBICによる要請案件の事実確認等の調査(ファクト・ファインディング調査)を基に、大使館が政策・案件の背景等のチェックを行い、本省に意見送付する(4~5月)。 |

| (9) | 日本政府の調査団(外務省、財務省、経済産業省、JBIC、他関連省庁)がタイに派遣され、中央銀行を除く全ての小委員会メンバーと協議を行う(5~6月)。 |

| (10) | JBICの審査団(アプレイザル・ミッション)がタイに派遣され、採択候補案件の事実確認・タイ側実施機関との個別協議が行われる(6~7月)。 |

| (11) | 東京において供与方針が作成され、大使館からPDMOへの事前通報を経て採択案件が決定される(8~9月)。 |

| (12) | タイにおいて大使と大蔵大臣との間で交換公文(Exchange of Notes: E/N)が締結される(9月末)。 |

| 出所:調査団作成 |

有償資金協力による案件予算は、相手国のマクロ経済、債務返済能力、二国間関係等が考慮されて決まる。最近のタイからの要請案件の中で多い分野は、地下鉄建設や空港建設等、大型インフラやバンコクにおける建設事業となっている。要請数は毎年平均10件程で採択率は8割くらいであるが、ここ数年は要請数が大幅に減少している49 。

選定については、基本的には、対タイ国別援助計画等の我が国援助方針に合致し、事業の準備が十分に進んでおり、フィージビリティが確認されたものが供与対象となる50 。一方、上記に該当した場合であっても、環境・社会面で重大な負の影響をもたらすような事業などは、採用されない場合がある。

日本側は社会セクターや地方開発分野も重点分野と定めており、タイ側よりこれら分野への支援要請があれば優先的に検討できる体制にあるが、タイ側は教育や保健、文化等の社会セクター分野や地方での開発事業等については、為替リスクの大きい外貨を借りて行うよりも内貨で実施したいという考え方を有する。従って外貨が必要な大規模なまたタイ国内では調達が難しい技術や原材料等が多い経済インフラ事業等においては有償資金協力に頼ろうという傾向がある。

無償資金協力

無償資金協力においては、タイでは一般無償資金協力51 が1993年度以降原則実施していないため、草の根無償資金協力案件のみが対象となる。草の根無償資金協力案件の一般的な選定・採択プロセスは、上記スキームのプロセスと若干異なる。年間を通して募集を受け付けているため、要請は随時行われており、応募案件は大使館において書類審査・選定され、その後本省において審査を行った後、承認が得られて決定される52 (図4-7参照)。

大使館による案件の選定基準は、案件に高い必要性があるかどうか、団体等の信頼性があるかどうか(団体登録がなされているか等)等である53 。2001年度の例でいうと、タイでは約100件の要請があり、そのうち採択されたのは20件程度であった。草の根無償資金協力の援助額は国毎にある程度の割合が付けられていたが、2002年度からは国に関係なくよい案件を採択し、優良案件を優先するような方針が取られている。現在、草の根無償資金協力は全世界で約100億円54 の予算であり、その範囲内であれば国に関係なく案件を採択できるようになっている。

| 出所:外務省ホームページ「草の根無償資金協力の流れ」を基に調査団作成 |

4.2.3 重点分野毎の実施案件の分類

上記において、援助案件は対タイ国別援助計画の重点分野に基づいて選定・実施されていることが検証された。ここで重点分野毎の実施案件数の割合をみるために、タイにおいて1995~99年度に開始されたプロジェクト方式技術協力、開発調査、有償資金協力の各案件を重点分野毎に分類する55 。次頁がその分類を示した表である(表4-1)。

対タイ国別援助計画において重点分野の優先付けはされていないが、表4-1を見ると、案件数の割合としては「環境保全」、「地方・農村開発」、「経済基盤整備」に比重が高く、「社会セクター支援」、「地域協力支援」は少ないことが分かる。またスキーム別に分類を見ると、開発調査及び有償資金協力は「社会セクター支援」では実施されていない。有償資金協力は「経済基盤整備」にて多くが実施されている。

4.3 結論と考察

4.3.1 結論

策定プロセス

対タイ国別援助計画の策定にあたっては、国別援助計画の策定対象国選定基準に則り、一般的策定プロセスを踏まえており、適切な過程、時期、体制にて策定されたものと評価する。

実施プロセス

対タイ国別援助計画の重点分野はJICAの国別事業実施計画及びJBIC国別業務実施方針にも、またそれぞれの実施案件にも確実に反映されており、対タイ国別援助計画は政策としての機能を十分果たしていると評価する。

4.3.2 考察

| (1) | 策定体制の充実のすすめ 国別援助計画は、その策定作業もさることながら、改訂の作業も相当に骨の折れる作業であることが本評価調査を通じて理解された。それら作業においては、外務本省の関係各課及び大使館においては、JICA・JBIC等の協力を得つつ、適正な計画内容となるべく常に尽力がなされているものと推察される。しかしタイのように我が国にとって重要なパートナーである被援助国の場合には、他の被援助国よりは高い頻度で改訂の必要性を検討するべきだと考え、そのような業務に耐えうる策定体制の更なる充実を提案したい。例えば1999年度の対タイ国別援助計画の策定後、間もなくしてタイの開発計画が第8次から第9次計画に改訂されたが、これに対して外務省及び大使館では、対タイ国別援助計画を見直すための作業は特には行われなかったと見られる。これは常時タイの開発課題や動向を注視している結果、改訂は不要という判断が既にあったのかもしれない。しかしタイでは毎5年に一回、定期的に開発計画が作り直されているので、そのような機会には、より明示的・意識的な分析作業を踏まえた改訂の検討が行われることは望ましいと考える56 。具体的な体制の充実としては、大使館における対タイ国別援助計画の策定や改訂検証に必要な増員やコンサルタント等の外部リソース確保のための予算措置がある。 |

| (2) | 重要な役割を担うJICA・JBICの事業計画・方針 タイ側との案件選定協議の際にはJICA・JBICも参加する。しかし、採択候補案件を決定するのは日本政府であり、政策機関ではない両機関には当然ながら決定権はない。タイ側との協議後に外務省が日本の各省庁と再び選定協議を行うが、そこでの協議に実施機関が意志決定者として加わることはない。他方で実施機関として途上国援助の現状を熟知しているJICA・JBICの考えや情報は、実際には選定協議等で重視されていると推察されるため、実質的には両実施機関は案件の選定・採択に関わっているのだと言える。 JICA・JBICが援助実施機関として長年被援助国の現場で案件を実施し培ってきた経験等は、JICAの国別事業実施計画及びJBIC国別業務実施方針に反映されている。従って、案件選定協議の際や案件選定作業において、JICAの国別事業実施計画及びJBIC国別業務実施方針は様々な形で相当程度参考にされていると思われる。つまり、JICA・JBICの事業計画・方針は一義的には国別援助計画等に基づいた援助実施機関自身の計画書ではあるものの、多分に我が国の援助政策である国別援助計画及び案件選定に影響を有するものと考えられる。 |

| (3) | 国別援助計画に必要な具体性の程度 現在の対タイ国別援助計画の良さの一つである柔軟性が、案件選定において有効に働いている面とそうではない面の双方が認められた。例えば、大概の要請案件はこの5つの分野に当てはまるために、対タイ国別援助計画の記載範囲に照らし合わせる限り、多くの案件が採択可能となる。従ってタイ側から見れば、支援を必要とする案件を幅広い範囲で要請することが可能と言える。しかし技術協力のように特に要請案件数が多い場合には、仮に重点分野に当てはまっていたとしても、採択されない案件が多数発生することにもなる。仮に対タイ国別援助計画の中で、日本政府として採択する案件の基準、またはヒントとなるような記載が今以上具体的になされるのならば、技術協力に関する要請案件数は現在よりは数的にまた内容的にも絞り込まれたものとなる可能性はある。このように対タイ国別援助計画の中に今よりは踏み込んだ具体性を盛り込むことは、案件を要請するタイ政府側、案件を選定する日本大使館の業務を軽減することに繋がり、効率化が図られると考える。57 |

| (4) | 草の根無償資金協力の評価体制 プロセス評価の観点から、草の根無償資金協力の評価体制の充実の必要性について提案をしたい。草の根無償資金協力案件はその金額が通常1000万円未満であり58 、技術協力や有償資金協力案件と比較すれば金額的には小さいものの、実施案件数を考慮すれば、特にタイのような国の場合、案件選定に必要とする時間や労力は決して小さなものではないと考える。今後も同様の体制で草の根無償資金協力の案件選定が行われるのであれば、選定の効率化を検討することを薦めたい。効率化を検討するためには草の根無償資金協力案件に関する総合的な情報の集積・活用が有用であり、そのためには草の根無償資金協力の評価体制をより充実させることが必要であると考える。基本的に外務省には、政策またはプログラム・レベルの評価を行うことが期待されている。よって草の根無償資金協力の評価体制については、例えば、ある一定期間に実施したセクター毎の複数の案件が我が国援助政策の観点から如何に妥当であったか、というように、プログラム・レベルで評価する方法が考えられる。 |

41 第二次以降の国別援助計画策定対象国については、策定チームの中に両機関の国別担当も入るようになっている。

42 このようなタクシン首相による標榜はスピーチ等の場でのものであり、タイ政府の正式な方針として日本側に伝えられている訳ではない。単なる援助国・被援助国という関係からパートナーとして協力したいという政治的希望を表明している性格のものである点、留意したい。

43 対タイ国別援助計画の目標体系図と比較する便宜上、両実施機関の実施方針の体系図も重点分野・重点課題・重点的に取り上げる事項に可能な限り適合されるべく再構成した。

44 JBIC国別事業実施方針については重点分野とその課題毎に取り組む行動計画としての業務方針、という位置付けで体系図を図示した。

45 技術協力には、個別専門家派遣、研修員受入、機材供与、これら三つを組み合わせたプロジェクト方式技術協力(プロ技)、開発調査等があるが、本評価ではプロジェクト方式技術協力と開発調査の二つを対象としている。

46 2002年10月に首相府より外務省に移管されている。

47 国別留意事項はその年の援助方針を示したものであり、この方針が案件選定の際の指針とされている。方針には対タイ国別援助計画の重点分野と細目が記されており、年毎に変化するニーズを踏まえるため、その細目は同計画の重点課題の課題を更に区分したものを含くむこともある。尚、細目部分はJICAとの緊密な協議のもと策定されている。

48 3月の採択段階において採択されなかった案件でも優良なものは、案件の成熟度を勘案しながら翌年度の7・10月に予算の範囲内で追加採択されることもある。

49 特に近年の影響としては、タクシン政権の対外借入れ抑制政策により、公的債務は対外・対内併せてGDPの60%以内に縮小することが目指され、タイ国内市場からの調達が重視されていることが一つの要因となっているものと見られる。

50 特に近年の傾向としては、地域格差是正の観点から、地方での案件は積極的に採用されている。

51 一般プロジェクト無償は、中央政府からの要請により採択、実施がなされる。対象分野は保健医療、教育の他に、農林業、環境、運輸・通信などにも及ぶ。基本的には「収益性」が低く、開発途上国が自己資金あるいは借り入れ資金を 投資して実施することが比較的難しいもの、住民の生活向上に繋がるものや人材育成に貢献する案件を対象としている(JICAホームページ)。

52 2002年度においては、金額が1000万円以上の案件については財務省の承認が必要となり、500万円以下で特定分野のものについては、本省の承認を通さず報告のみでよいことになっている。

53 タイでは2002年9月以降、大使館の経済班によって草の根委員会が構成され、月1回開かれている。委員会では要請案件についての報告が行われ、有望案件については事前に視察が行われるため、その結果も報告される。この委員会において採択候補案件が決定され、経済班内で決裁が行われる。このような委員会を組織しているのは全世界でも少数例となっている。

54 2002年度予算。2003年度は150億円の予定。

55 草の根無償資金協力案件については案件数が膨大になるため、ここでの分類からは除く。

56 例えばタイの政権交代等の環境変化に対しても、開発計画が引き続きタイの新体制に踏まえられているかどうかについての検討は、我が国ODAの政策である国別援助計画においては有用と考える。この場合、重点分野等の中長期的には普遍的であるべき方針等の改訂は現実には起こりにくいと考えられるが、重点課題以下における部分的な変更の可能性は否定できないと考える。

57 JICAは実施機関ではあるものの、案件選定等には実態としては関与しているので、JICA業務の効率化も全体的な案件選定業務等の効率化に寄与すると考えられるが、現地調査を通し具体的には技術協力案件毎の日タイ政府間国際約束(口上書)の簡素化が指摘された。現在、技術協力案件の実施に際しては、個々に日タイ政府間の国際約束が取り交わされている。この取り交わしは、「技術協力に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定(日タイ技術協力協定、1981年)」の第2条「両政府は、この協定に基づき、両政府の間で合意する個別の技術協力計画を実施するための別途の取極を文書により行う」に基づく。しかし個別案件毎に国際約束を取り交わすために、大使館とタイ政府双方が大変な事務作業を要し、効率の悪い案件実施になっているのが現状である。よってこの取り極めを簡素化し、毎年数回の包括的な国際約束を締結することへの変更によって、当該年度の全技術協力案件(但し前年度からの継続分のみ)の実施取り極めを行っていくことがより効率的であるとされている。

58 財務省との協議により1000万円以上の案件も実施可能である。