第4章 環境分野(砂漠化防止)に関わるプログラム・レベル評価

本章では、対象とした4つのプロジェクトをまとめたセネガルにおける環境分野(砂漠化防止)プログラム(以下、本プログラムとする)を第1章で提示した評価の枠組み(表1.1)に沿って、「目的」、「プロセス」、「結果」の3つの視点から検証していく。

4.1 開発課題体系図の策定

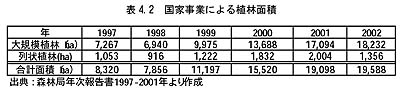

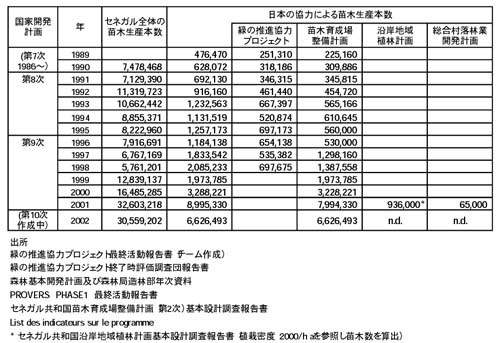

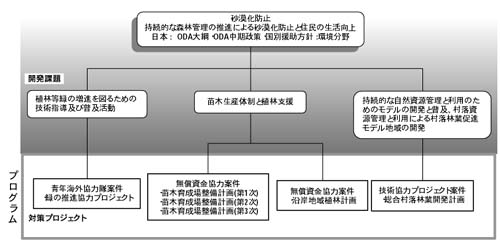

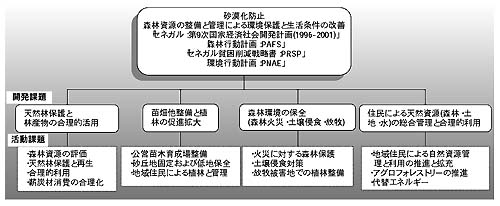

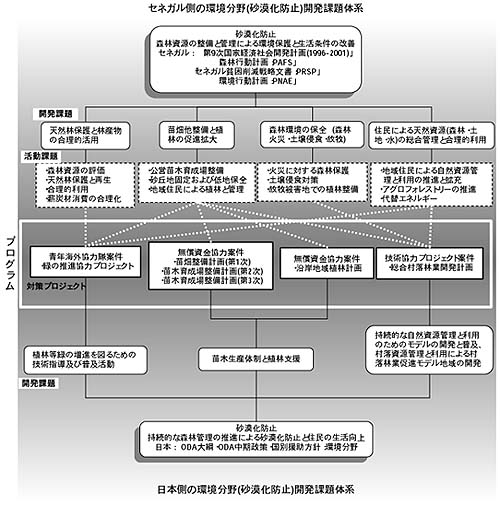

4つのプロジェクトを含む本プログラムの評価を実施するに当たって、日本側の開発課題とセネガル側の開発課題の整合性を検証するツールとして、開発課題体系図を作成した(図4.1および図4.2)。

| (1) | 我が国の対セネガル環境分野(砂漠化防止)協力の課題体系 我が国のODA大綱9、ODA中期政策および対セネガル国別援助方針などを検討した結果、我が国の同分野における協力方針は、1995年の経済協力総合調査団(菊地ミッション)報告書に報告されている、「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」である事が確認された。この方針に基づき、「植林等緑の推進を図るための技術指導および普及活動」、「苗木生産体制と植林支援」および「持続的な自然資源管理と利用のためのモデルの開発と普及、村落資源管理と利用による村落林業促進モデル地域の開発」の3項目が、本プログラムにおける開発課題として、同報告書より抽出された。  図4.1 日本側の環境分野(砂漠化防止)に係る開発課題体系図 図4.1は、このような我が国の対セネガル環境分野(砂漠化防止)への協力の課題体系を図式化したものである。なお、同図の最下段に、対象4プロジェクトを含んだプログラムの囲みを置いたが、課題体系と本プログラムの関係については、以下、4.2において検証する。 |

| (2) | セネガルの環境分野(砂漠化防止)の課題体系 セネガルの経済社会開発計画、国家環境行動計画(PNAE)、セネガル森林行動計画(PAFS)および砂漠化対処活動国家行動計画(PAN/LCD)などに基づくセネガルの開発課題および活動課題は、図4.2のようにまとめられる。これらの主な活動課題は、特に、セネガル森林行動計画(PAFS)によって定められているが、砂漠化対策においては、インフラ整備と合わせ農村における貧困対策が密接に関係しており、貧困削減戦略書(PRSP)も参照した。環境分野(砂漠化防止)におけるこれらの諸計画の位置づけは第2章で詳述した通りである。 セネガルのこれら関連計画の内容を検討した結果、同国の環境分野(砂漠化防止)の開発目標は「森林資源の整備と管理による環境保護と生活条件の改善」であることが確認できた。それを達成するための開発課題は、「天然林保護と林産物の合理的活用」、「植林地の整備と拡大」、「森林環境の保全」および「住民参加による自然資源(森林・土地・水)の総合管理と利用」の4点に集約できた。  図4.2 セネガル側の環境分野(砂漠化防止)に係る開発課題体系図 |

4.2 「目的」についての評価

今回取り上げた4つのプロジェクトは、本プログラムにおいて、「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」という協力方針のもとでまとめられるはずであるが、ここではまず、本プログラムの「目的」と我が国の諸政策との整合性を確認し、次に、本プログラムにおける我が国の協力とセネガル側の開発課題との整合性を検討し、最後に、他ドナーの同分野における協力の方向性との比較を行った。

| (1) | 我が国の上位計画(ODA大綱、ODA中期政策、国別援助方針)との整合性

前出の図4.1は、我が国のODA大綱、ODA中期政策、そして対セネガル国別援助方針を検討した結果、作成されており、砂漠化に関する協力方針「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」と3つの開発課題は、これらの諸政策・方針の環境分野(砂漠化防止)に関する内容を集約したものである。ここでは、本プログラム(図4.1最下段の4プロジェクトの囲み)がこの協力方針を目的とすることが妥当であるかを検証することにより、我が国のODA大綱ほかの諸政策・方針との整合性を確認することとする。 本プログラムに含まれる4つのプロジェクトの具体的活動を検証すると、苗木育成場整備計画および沿岸地域植林計画はともに、図4.1の開発課題「苗木生産体制と植林支援」を実施するためのプロジェクトであり、また、緑の推進協力プロジェクトは、別の開発課題である「植林等緑の推進を図るための技術指導および普及活動」に、さらに、総合村落林業開発計画の諸活動は、「持続的な自然資源管理と利用のためのモデルの開発と普及、村落資源管理と利用による村落林業促進モデル地域の開発」に対処するためのものとなっている。4つのプロジェクト、つまり、本プログラムは図4.1の3つの開発課題に対処しており、我が国の環境分野(砂漠化防止)における協力方針「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」に沿っていることが分かる。つまり、4つのプロジェクトが共有する本プログラムの目的は、この協力方針に一致し、「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」であるといえる。 この協力方針(本プログラムの目的)は、我が国のODA大綱ほかの関連諸政策・方針から抽出されており、開発課題を介した検証により、本プログラムと我が国の関係上位計画との整合性が確認された。 | ||||

| (2) | セネガルの環境分野(砂漠化防止)の課題におけるニーズや優先度との整合性

ここでは、セネガルの環境(砂漠化防止)問題・政策と本プログラムの目的との間の整合性を検証する。評価用ツールとして、我が国とセネガル両国の開発課題と対策の関連性を示すために、4.1で作成した課題体系図(図4.1および4.2)を合わせた図を作成した(図4.3)。下半分が我が国の環境分野(砂漠化防止)の協力を、上半分がセネガル側の環境分野(砂漠化防止)に関わる課題と対策を示し、両国の課題と対策の関連性が示されている。 第2章で述べたように、セネガルの環境分野(砂漠化防止)における政策および関係する主要な計画としては、国家環境行動計画(PNAE)、セネガル森林行動計画(PAFS)、砂漠化対処活動国家行動計画(PAN/LCD)がある。ここではまず、これらセネガルの諸計画と本プログラムの目的との整合性をみながら、その妥当性を検討する。次に、セネガルで他のドナーが環境分野(砂漠化防止)で行っている協力と本プログラムの方向性との比較を行い、目的の妥当性を検討する。  図4.3 両国の環境分野(砂漠化防止)における開発課題体系図

|

本評価の対象期間は1996年度から2000年度の5年間であるが、評価対象プログラムに含まれる4つのプロジェクトのセネガルにおける実施期間は、1986年度から2005年度のほぼ20年間にわたる。ここでは、この20年の広がりの中で、セネガルにおける我が国の環境分野(砂漠化防止)での取り組み、時代背景、個別プロジェクトの実施過程、およびプロジェクト間の有機的な連携について概観し、本プログラムの計画および実施過程を“適切性”と“効率性”に注目しながら検証していく。

4.3.1 計画過程の適切性

本評価においては、共通の目的を持つ4つのプロジェクトをプログラムとみなしているために、各プロジェクトが開始される前にあるはずの、本来の意味でのプログラム計画過程はない。そこで、本プログラムの最初に実施された、緑の推進協力プロジェクト開始当時の世界的な潮流を振り返り、セネガルにおける環境分野(砂漠化防止)プログラムの導入が適切であったかをまず検証する。ついで、4プロジェクトの計画過程の相互連携や適切性を検討する。具体的には、(1)他ドナーの環境分野(砂漠化防止)における支援との重複の有無、協力の程度、連携の度合いはどうであったか、(2)本プログラムに含まれる4つのプロジェクト、それぞれの計画過程の連携が効率的であったか、(3)実施済みの案件からの教訓が後発のプロジェクトの計画に活用されたか、を検証する。

我が国の対セネガル環境分野(砂漠化防止)プログラムは、青年海外協力隊スキームの緑の推進協力プロジェクト(1986年)から始まっている。すでに第2章2.2で触れたように、当時は80年代前半の干ばつがサハラ以南アフリカを襲った直後で、干ばつと砂漠化の進行で疲弊し続けるアフリカ諸国に対する迅速な対応が必要だとの認識が共有され、特に主要先進国の間での政治的な意思が確認(1985年ボン・サミット)された時期であった。このような背景において、サミットで砂漠化防止支援の国際的立場を表明した我が国が、セネガルにおける砂漠化防止への協力をこのタイミングで開始したのは適切であったといえる。

| (1) | 他ドナーの環境分野(砂漠化防止)における支援との重複性、協力の程度、連携の度合いはどうであったか 苗木育成場整備は他ドナーが対象としていなかったプロジェクトであり、このプロジェクトにおいて重複は見られなかった。また、沿岸地域植林計画についても、近接地で活動していた他ドナーはすでに砂丘固定植林への協力を終了した時期であり、ここでも重複は見られなかった。もっとも、カナダの援助関係者とのインタビューにおいて、JICAが沿岸地域での砂丘固定植林を行っているのは知らなかったというコメントがあり、他ドナーとの連携が強かったとは言えない。カナダ以外の各ドナーのインタビューからも、日本の援助に関しては情報の共有がされていない様子が伺え、協力の程度は強くなかった。 |

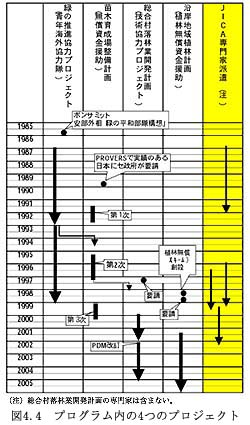

| (2) | プログラムに含まれる4つのプロジェクトそれぞれの計画過程の連携が効率的であったか 本プログラムにおける最初のプロジェクトは、1986年に開始された青年海外協力隊(JOCV)スキームの緑の推進協力プロジェクト(PROVERS)であった。その後、本プログラムにおけるプロジェクトは、時系列でみれば、(今回の対象プロジェクトではないが)第1次苗畑整備計画(PAPF)、次いで第2次苗木育成場整備計画(PAPF)、第3次同計画、その後に、総合村落林業開発計画(PRODEFI)、そして最後に、沿岸地域植林計画(PRL)という順に展開された(後出の図4.4参照)。ただし、これは本プログラム「開始前」に計画されたものではなく、あるひとつのプロジェクトが実施され、その後別のプロジェクトが開始され、さらにまた別の、というように、4つのプロジェクトが単発的に計画されたものである。しかし、結果として緑の推進協力プロジェクトの実施サイトであるティエス州から苗木育成場整備計画は始められ、総合村落林業開発計画は苗木育成場整備計画の対象サイトを出発点としているなど、実施対象地を共有して連携が取れており、効率的に計画はなされたといえる。時間的にも、ブランク無く、4つのプロジェクトの計画過程がつながっており、この点でも効率的であったといえる。 |

| (3) | 実施済みの案件からの教訓が後発のプロジェクトの計画に活用されたか 後発のプロジェクトの計画過程において、先発のプロジェクトの経験が生かされているケースがいくつか見られた。例えば、緑の推進協力プロジェクトで適用されたプール方式苗畑12は、苗木育成場整備計画においても採用されており(添付資料 表C2.2参照)、同整備計画の効率性を向上させるために派遣された個別専門家の経験が、総合村落林業開発計画には生かされていると見ることができる。このように本プログラムの中のプロジェクトは相互に関連しており、先発のプロジェクトの教訓が後発のプロジェクトの計画に活用されているといえる。 |

我が国の開発援助では、基本的に我が国のODA実施を望む案件についての当該国政府からの要請書提出を受け、その要請書の内容の妥当性や緊急性と支援の必要性および実現可能性が検討され、支援実施の可否が決定される。この要請から支援実施の決定までの手続きはスキーム(協力形態)によって異なる。本プログラムには、3つの異なるスキームが使われているが、まず、最初にこれらスキームごとの手続きについて簡単に見ておく。

「緑の推進協力プロジェクト(PROVERS)」のような青年海外協力隊チーム派遣の場合には、協力隊派遣の取り決めがなされた国において、相手国からの隊員派遣要請を受けて、我が国の政府調査団が現地政府の担当機関と実施のための協議を行い、内容や期間、受け入れ体制などを決定し、隊員の派遣となる。

「苗木育成場整備計画(PAPF)」や「沿岸地域植林計画(PRL)」のような無償資金協力の場合には、我が国のODAによる支援が決定した後、現地におけるプロジェクト実施のための基本設計調査が実施され、その成果に関する日本政府と相手国政府の間での協議を経て、合意に達した時点で資金協力の交換公文(E/N)を交わす。このあと、実際のプロジェクト活動が開始されることになる。

「総合村落林業開発計画(PRODEFI)」のようなJICAプロジェクト方式技術協力(現在の「JICA技術協力プロジェクト13」)では、相手国政府の要望を受けてから、その内容を調査・確認した後、プロジェクトの受け入れ体制ほかに関する調査団が派遣され、プロジェクトの実施内容の協議後、合意に至った時点で、討議議事録(R/D)の署名を行う。そしてその後、専門家の委嘱・派遣となり、現地におけるプロジェクト活動が開始される。これらのスキームは、それぞれに、手続きも必要とする時間も異なる。

プロジェクト要請が出されるのは、当該分野において相手国に援助の必要性(緊急性、重要性)があるからで、実施の有無の検討も含め、我が国の対応や手続きのタイミング、調査や協議の進み具合は、プログラム実施過程の効率性と関連している。プロジェクト開始までの時間が短ければ効率性がよい、と理解することができる。しかし一方で、実施までに相手国や我が国の関係省庁との十分な協議が必要となる、複雑な、あるいは、対象が広範囲に及ぶ要請内容であれば、自ずからその協議にかける期間は長くなる。この場合、日本と相手国の協議におけるコミュニケーションの程度、どのくらいしっかりした協議が行われたかが、実施過程の適切性を示す指標の一つとなる。

ここでは、セネガル側が我が国に要請を挙げてからプロジェクトが完了するまでを実施過程とし、そのプロセスをプロジェクト別に、特に実際の活動開始までの手続きに注目しながら概観し、プロジェクト間の連携についても検証していく。

青年海外協力隊「緑の推進協力プロジェクト」

緑の推進プロジェクト(PROVERS)実施の直接的な引き金となったのは、1985年の安倍外相(当時)の「緑の平和部隊構想」である。それを受けて1986年2月に実施可能性調査のための調査団が派遣された。このプロジェクトは相手国の要請ではなく、我が国自身のイニシアティブで実施過程が開始された。その後、調査の結果を受け、セネガルにおける「緑の推進協力プロジェクト」実施が決定、同年5月に詳細検討のための調査団がセネガルに送られた。同調査団は協力詳細をセネガル側と協議し、合意文書(ミニッツ)に両国が署名、正式にプロジェクト開始となった。その後直ちに、個別専門家(同年12月赴任、チームリーダー)および青年海外協力隊隊員の選考が行われ、隊員の現地派遣は1987年2月となった。安倍外相の構想から約1年半で「緑の推進協力プロジェクト」は立ち上がったことになる。

なお、本プロジェクトの実施の過程で、限られた水資源の有効利用に資するようなプール形式の苗畑が提案、建設された。

無償資金協力「第2次および第3次苗木育成場整備計画」

評価対象プログラムに含まれるのは、第2次・第3次の苗木育成場整備計画(PAPF)であるが、やはり無償資金協力で第1次苗畑整備計画(PAPF)が実施されていた(1991-93年)。第1次計画終了7カ月後(1993年8月)に、セネガル政府から本件第2次計画の要請が出され、その後約1年間で実施が決定され、1994年9月には基本設計調査団の派遣、となり実施過程が始まった。第3次計画の場合には、第2次終了直後(1997年7月)に要請が出され、その後1年間で実施決定と基本設計調査団の派遣(1998年)に至っている。第2次、第3次とも、無償資金協力の一般手順に従い、基本設計調査報告書のドラフトが完成した段階でセネガル政府の関係諸機関と実施内容を協議し、その内容について合意した。

なお、この無償資金協力の実施に付き添う形で、第2次計画の実施中に、個別専門家(苗木育成場運営)が派遣されている(1996年3月)。これは第1次計画からの提言に応えたもので、モニタリング評価手法、住民と連携した苗畑運営などについて指導を行った。本専門家はその後、第3次苗木育成場整備計画、沿岸地域植林計画(PRL)など、複数のプロジェクト形成に関わった。

無償資金協力「沿岸地域植林計画」

ニャイ地域の砂丘固定支援は、セネガル森林行動計画(PAFS)および砂漠化対処活動国家行動計画(PAN/LCD)の中での重要・優先課題の一つとなっている。1974-1990年は、UNDP-UNSOやカナダなどのドナーがこの植林事業を支援していたが、1994年末までにそれらの支援は終了、または、縮小していた。一方、日本側は、国連持続可能な開発委員会(CSD)における橋本首相(1997年当時)の公約に基づき、我が国の支援形態に新たに植林無償スキーム14を創設した(1998年)。まもなく、前出の専門家とセネガル側関係者との協議を経て1998年8月に要請書が提出された。本プログラムに関わった専門家の適切なアドバイスにより短期間で要請申請にまで至った例であろう。日本政府はこの要請を採択し、約1年半後の2000年4月に基本設計調査団を派遣し、10月には基本設計ドラフトの説明のための調査団が送られ、関係者間で協議がもたれた。そこで具体的な支援内容や実施体制についての合意がなされ2001年から事業が開始された。

JICA技術協力プロジェクト「総合村落林業開発計画」

総合村落林業開発計画(PRODEFI)は、前述の苗木育成場整備計画で整備された苗畑を拠点とした村落植林支援を目的に、1996年に支援要請が出された。1996年に派遣された前出の専門家が、苗木育成場整備計画完了後の育成場管理と周辺住民グループによる小規模事業の連携を試みた自らの経験をもとに、プロジェクト方式技術協力(当時)スキームの適用を提案したのである。セネガル政府の要請打診を受けて、1997年3月には調査団が派遣され、要請内容の確認・修正の後、同年6月に正式に支援要請の提出となった。その後、プロジェクト内容の詳細調査と確定、および、セネガル側関係機関との協議を目的に、現地に調査団が計4回派遣されるなど、実施の初期段階で綿密な連携がとられた。R/D署名は1999年8月になされ、プロジェクト実施が決定した。最終的に、本計画における専門家の派遣とプロジェクトの実質的開始は、正式要請からほぼ2年半を経た2000年1月であった。

このプロジェクトにおいては、井戸の建設、苗畑や製粉機の設置など、住民の要望に応えたかたちでの支援(機材供与)が行われている。これらは住民のニーズに直接応えたもので、適切な支援であったといえよう。もっとも住民アンケートではさらなる資機材供与や、井戸などの基礎インフラ設置の要望は高く、量的には不十分であったのかもしれない。一方、村落レベルの組織強化や農業技術、植林技術を目的とした研修が数多く実施されており、その実践的内容は多くの参加者にとって有用な支援となっている。

上記4プロジェクトはいずれも、先方政府との協議を経た上で決定・実施されており、その手順においてもほぼ通常通りで、実施プロセスは適切であったといえる。また、第2次、3次の苗木育成場整備計画では、要請から基本設計計画実施までの期間が約1年と短く、セネガル側との協議・調整が比較的にスムーズに実施されている。第2次苗木育成場整備計画の実施中に派遣された個別専門家は、他のスキーム(別のプロジェクト)との実施過程での連携において、プログラムの効率性に寄与した好例である。この専門家の存在が、第3次苗木育成場整備計画、および、沿岸地域植林計画における要請から基本設計計画実施までのスムーズな進行に貢献したとも考えられる。

一方、技術協力プロジェクト(技プロ)スキームによる総合村落林業開発計画(PRODEFI)は、最初の要請から開始まで約3年と、長期を要した。この3年の間、両国関係機関の間では協議と調査が繰り返され、プロジェクト策定のためにより慎重な協議が持たれた。関係報告書によると、最重要の協議課題は、プロジェクト目標の確定であり、その背景には、国営苗木育成場の整備が、ほぼ全国的に完了したことがあった。これは、各地方に位置する整備の済んだ苗木生産基盤を利用して、次のステップ、「住民参加による自然資源管理」を推進していくというセネガルの戦略(後述4.4.2 2)参照)に沿った展開であった。残念ながら、相手国の要請申請からそれぞれのプロジェクト実施に至るまでの間の協議・交渉内容の記録(協議メモ、打ち合わせの議事録など)は、公式なもの、非公式なものとも今回の調査では入手できなかった。これらの資料が入手できたなら、計画・実施過程におけるプロジェクトの連携性、適切性などがより明確に把握できたものと考えられるが、実施過程において、両国関係者間の連携はよく取られていた。

また、他ドナーとの関係についても、各プロジェクトの関連報告書には他ドナーの動向についての調査結果が見られ、情報収集が行われていた。ただし、本評価現地調査時に行った各ドナーからの聞きとりによると、日本の援助協力とは具体的な連携実績はないとの声が多かった(付属資料 C4.およびC6.を参照)。

ここからは、本プログラムにおけるプロジェクトの連携を、時間を追ってその内容の関連性に注意しながら検討していく。本プログラムの協力開始となった緑の推進協力プロジェクトは、苗木生産基盤としての苗畑の整備(苗木育成施設の改修と資機材供与を中心とする、いわゆるハード面での支援)と、セネガル側の森林官や地域住民に対する技術指導(いわゆるソフト面での支援)を組み合わせたものであった。地域は限定されていたが、このハード・ソフト複合型ともいえるプロジェクトは、同時に複数の技術分野において(いろいろ職種の異なる青年海外協力隊隊員がチームを構成していた)地域住民に対して直接働きかける、マルチセクター的な草の根アプローチをとっていた。

この緑の推進協力プロジェクトのハード的側面を無償資金協力で受け、その対象を緑の推進協力プロジェクトの対象外にも広げ、セネガル全国に存在する国営苗木育成場整備の出発点となったのが第1次苗畑整備計画だといえる。そこでは、緑の推進協力プロジェクトが整備した苗畑が参考にされ、一部でそのプール方式苗畑が導入されている。また前述したように、苗木育成場運営のJICA個別専門家が苗木育成場整備計画をサポートする形で派遣され、整備された施設(ハード)に対する運営管理などソフト面の支援を行った。この専門家は、さらに「日本政府のセネガル森林問題に対する貢献の将来ビジョン(案)」というセネガルの森林局、および、我が国政府への提言を作成した。この提言書には、総合村落林業開発計画、および、沿岸地域植林計画のアイデアが報告されている。このように、本専門家は、苗木育成場整備計画から総合村落林業開発計画と沿岸地域植林計画への橋渡し役を担ったと考えることができ、本プログラムの実施プロセスの効率性に大きく貢献した。無償資金協力に専門家派遣という別のスキームを組み合わせることにより、技術協力プロジェクトおよび新たな無償資金協力につながるケースとなっている。総合村落林業開発計画は、本来、“自然資源管理のための普及モデルの開発”という、植林それ自体の要素は薄いプロジェクトではあるが、本プログラムにおいては、組織作り、地域住民および森林官の能力強化といったソフト面での役割を大きく担っている。

本プログラムに含まれる4つのプロジェクトは、全体として大きな一つの目的に向かって、連携しながら全体として一つのプログラムの流れを作って展開している。図4.4は、対象4プロジェクト各々の実施のタイミングとそれぞれのつながりを示している。また、第2次苗木育成場整備計画にあわせて派遣された個別専門家をはじめ、一部の森林関連JICA専門家の派遣タイミング、および、各プロジェクトにとって重要と思われる事項なども記した。

図4.4の縦はプロジェクト別の列であり、スキームの異なる4プロジェクトが一見何の関係もなく始まっているように見える。しかし、ここまで述べてきたように、緑の推進協力プロジェクトの経験が、苗木育成場整備計画に取り入れられ、その生産苗木の有効利用を目的に派遣された個別専門家が、総合村落林業開発計画、および、沿岸地域植林計画のアイデアを提案するなど、4つのプロジェクトは一つの流れの中でお互いに関連し合っている。

図4.4の縦はプロジェクト別の列であり、スキームの異なる4プロジェクトが一見何の関係もなく始まっているように見える。しかし、ここまで述べてきたように、緑の推進協力プロジェクトの経験が、苗木育成場整備計画に取り入れられ、その生産苗木の有効利用を目的に派遣された個別専門家が、総合村落林業開発計画、および、沿岸地域植林計画のアイデアを提案するなど、4つのプロジェクトは一つの流れの中でお互いに関連し合っている。ただし、強い連携は個別案件の形成時に集中して見られ、それも、本プログラムでは苗畑整備事業のサポートのための個別専門家という、今回の評価対象ではなかったスキーム(協力形態)の存在に負うところが大きかった。また、各プロジェクトの実施中の相互連携は、国営苗木育成場からの植林用苗木の提供以外に特に見られなかった。

4.4 「結果」についての評価

「結果」についての評価は、環境分野(砂漠化防止)における本プログラムの「有効性」と「インパクト」、「自立発展性」に関して行った。「有効性」については目標達成度を、苗木生産本数や植林面積などの既存の統計、および、政府関係者・プロジェクト関係住民に対するアンケートの結果をもとに検証した。また、「インパクト」については、本プログラムに関係する砂漠化防止活動の諸計画に対して影響を及ぼしたかどうかを、現地調査時の関係者インタビューに加えて、入手可能な統計データおよびマクロ的指標(人間開発指数、GDPなど)を用いて検証していくこととする。

4.4.1 有効性について

| (1) |

環境分野(砂漠化防止)に関する関連指標等に基づく評価

| ||||||||||

| (2) | 受益者の視点からの目標達成度に関する評価 受益者である地域住民に対して行ったアンケート調査の結果から、受益者の視点から見た目標の達成度について評価した。アンケート調査の結果は、Boxにまとめた(添付資料C3も参照)。 本プログラムは地域住民の生活改善に貢献していると、住民アンケートで高く評価され、アンケート回答者のうち約半数が、収入が向上し、生活が改善されたと答えている。具体的には、プログラムの直接的効果のひとつである、植林による防砂効果によるものが大きい。砂が飛んでこなくなれば、住居が砂で覆われる心配から解放され、一方、野菜栽培地への被害も少なくなり、農業収入の安定につながる。つまり、本プログラムによる飛砂防止は、地域住民の収入改善にもつながっているといえる。一方、沿岸地域植林計画においては、植林作業による雇用がもたらす日当収入(約3,000 CFAフラン)という直接的効果が見られる。緑の推進協力プロジェクトや総合村落林業開発計画で取得した農業技術を導入しての農業生産性の向上による収入改善という間接的な効果も見られる。ニオロ苗木育成場周辺の住民による植林で苗木の生存率が50-90%と非常に高く報告されていることを前述したが、この場合、聞き取りの対象となった村落グループの植林地はほとんど全てが収益林22で、つまりは、収入向上を目的とした植林活動だったのである。生存率が高かったのは、収入の向上、つまり生活の経済面での改善に直接結びつくため、住民のモチベーションが高かったからだとも考えられる。 本プログラムは、また、地域住民の知識や技術の取得にも貢献しているといえる。アンケート調査によると、沿岸地域植林計画サイトの周辺住民は、半数が環境教育を受けたことがあると答えており、緑の推進協力プロジェクトでは回答者の半数が、そして、総合村落林業開発計画においては、アンケート回答者全員がなんらかの研修を受けた経験を持ち、後者ではそのうち80%が研修で習得した技術を実践していると答えている。ここでは、地域住民に対する技術移転が見られ、総合村落林業開発計画は、その顕著な例である23。また、この総合村落林業開発計画においては、これまでに32の住民組織(女性グループ、男女混合グループ)が形成されるなど、村落レベルでの組織化が目に見える状態で現れてきていることにも注目したい。 以上から、本プログラムは受益者であるプロジェクトサイトの周辺住民の視点から見た目標の達成にも資している、つまり、住民の満足度は高いと考えられる。しかし、また同時に住民の多くが、本プログラムの主要活動ではない、水の供給施設や農業投入財への支援を要望していることにも注意が必要である。本プログラムは、農業に多くを頼るセネガル農村部の人々の「生活改善」を砂漠化防止活動の一環としており、他の関係分野(水へのアクセスや農業)における支援を組み合わせることによって、有効性を高めることができるであろう。

|

本評価の対象期間中(1996-2000年)、セネガルのGDPは年5%を超える伸びを記録した(第2章 表2.1)が、人口増加率が高い水準で推移する中、一人当たりのGDPは国全体の増加率に比するほどの伸びは記録していない(表2.1参照)。一方、人間開発指標(HDI)は、数字の上ではわずかずつではあるが改善されてきている。しかしながら、世界全体におけるセネガルの順位は、最下位から20位程度の位置から大きく動いていない(1998年は174か国中153位、2000年は162か国中145位)。このような状況の中、セネガルにおいてGDP全体の1.4%(農業セクターGDPの5%)を占める森林分野25を協力の中心とした本プログラムが、国家開発計画をはじめとする諸計画にどのような影響を及ぼしたのか、あるいは、及ぼさなかったのかについて、以下で検証していく。

5つの要素に対するインパクトの評価

ここでは、本プログラムのインパクトを、国の包括的計画(経済社会開発計画)と植林活動を直接規定する計画(セネガル森林行動計画)に対する影響、同分野でセネガルにおいて活動する他ドナーへの影響、セネガルという国の枠を超えたサヘル地域における影響、そして、後述する自立発展性と深く関わり、我が国の対アフリカ援助において最重視されているオーナーシップへの影響について検証した。検討のための情報は、関係者とのインタビューに大きく拠った。

| (1) | 経済社会開発計画(PODES)への影響 セネガルの経済財務省経済財務協力局長へのインタビューにおいて、我が国の環境分野(砂漠化防止)プログラムの一要素である緑の推進協力プロジェクトが第9次経済社会開発計画やセネガル森林行動計画に影響を及ぼしている可能性が示唆されたが(第9次経済社会開発計画で環境分野が重要視されているのは、我が国の同分野における支援が評価されたからだろうという見方)、我が国の対セネガル環境分野(砂漠化防止)協力プログラムが、経済社会開発計画(PODES)に対して、本当に影響を与えたと判断することはできなかった。また、本来なら現時点での開発計画であるべき第10次経済社会開発計画(2002-2007年)は、いまだ完成しておらず、本評価対象期間中に作成されていたはずのこの計画に対する本プログラムの影響も、残念ながら検証できなかった。 本プログラムでは、一部のプロジェクトがまだ実施中であるが、総合的に見ればセネガルの社会経済の安定化に貢献しているということができるかもしれない。たとえば、地域住民の日常生活における飛砂被害の軽減や、農業収入の改善などの便益をもたらし、将来的には、植林地からの薪や材木の供給も見込める。また、本プログラムの沿岸地域植林計画により砂丘が固定されれば、ニャイ地域の飛砂被害を軽減し、周辺住民の経済活動(野菜栽培)の安定化を図ることができる。そうなれば、セネガルの野菜栽培の中心地ともいえるニャイ地域における野菜供給の安定に大きく貢献し、セネガル経済全体に対して、将来的にはプラスの影響をもたらすことも考えられる。 |

| (2) | セネガル森林行動計画(PAFS)への影響 本計画では、年間8万haといわれる森林減少26を食い止めるために、開発計画ごとに造林計画が作られ、目標が設定されている。第9次経済社会開発計画(1996-2001年)においては、植林面積年間7万haが目標とされている27。しかし、本評価対象の5年間(1996-2000年)における植林実績は、年平均で13,000ha弱、累計造林面積は5年間で64,000haあまりにとどまっている(付属資料B5.)。このような状況のもと、我が国の本プログラムによる苗木生産基盤の整備計画は実施されてきた。 苗木育成場整備計画が終了した2000年以降、苗木生産は大きく増加してきており、2001年以降は植林面積にもそれが反映されている。2002年8月に出された、貧困削減戦略書(PRSP)の環境分野に関する実地計画概要28では、苗木生産目標として年間5,000万本が設定されている。ただし、それでも造林の年間目標である70,000haを達成するには程遠い。現地調査時の聞き取り調査において、セネガルの森林局長が、セネガルの自然資源管理における3段階の基本アプローチについて述べているが、この3段階とは、(1) 十分量の良質な苗木を生産する基盤を確保し、(2)ついで住民参加型植林事業を展開し、(3)最終的に住民自身による持続的な自然資源管理を実現する、というものである。苗木育成場の整備が本プログラムによりほぼ終わった現時点において、セネガルは次の段階、(2)住民植林の展開推進、に入ったように見える。それが2001年の住民植林面積15,000ha超に現れているのではないだろうか。また一方で、緑の推進協力プロジェクトの経験や、総合村落林業開発計画が開発を目指す、中部地域で現在開発中の持続的な自然資源管理普及モデルに注目が集まっている。ステップを(3)へとさらに進める準備であろう。このように本プログラムは、セネガルの基本アプローチの実現・推進にプラスのインパクトを与えていると考えられる。 |

| (3) | 他ドナーの同分野における協力への影響 現地調査において行われたドナーへのインタビュー(詳細は、添付資料C4を参照)からは、苗木育成場の整備についての肯定的評価は聞かれた。しかし、我が国の環境分野(砂漠化防止)における取り組みについて詳しく知るドナーはほとんどなく、インタビューからは、我が国の本プログラムが他ドナーの協力に対して何か影響を及ぼしたという情報は得られなかった。 ここで見られた情報の共有不足がおこる原因のひとつは、既存の仕組み、たとえば、非公式の環境分野ドナー会合といったものが、有効に活用されていないということが考えられる。各ドナーへの聞き取りにおいても、オランダがホストをつとめる環境分野のドナー会合はうまく機能していないという発言が多く聞かれ、当のオランダ政府は、各ドナーのアプローチの違いが災いしていると分析していた。なお、個人レベルにおいては、たとえば、緑の推進協力プロジェクトにおける青年海外協力隊の活動方式を米国のピースコーが活用した、といった本プログラムの影響が見られるケースも聞かれた。 |

| (4) | 我が国の対サヘル地域諸国における援助方針への影響 在セネガル日本大使館、JICAセネガル事務所およびJICA本部での関係者インタビューによると、サヘル地域諸国29に対する国別の援助方針において、セネガルにおける本プログラムがなんらかの影響を及ぼしていることはないというのが共通する見方であった。 国連砂漠化対処条約(UNCCD)にもあるように、砂漠化防止には小地域レベルでのアプローチが必要である。国境をはさんだ複数の国をまとめた小地域レベルでの対処が、たとえば、近隣諸国に暮らす遊牧民による過放牧のコントロールには必要となる。しかしながら、現在のところ、我が国は対サヘル地域といった小地域における面的な広がりをもつ援助方針は策定していない。 |

| (5) | 案件の実施者(セネガル側の事業関係者、コンサルタント、NGO)のオーナーシップへの影響 現地調査時の聞き取りと関係者との意見交換からは、本プログラムが各関係者のオーナーシップに対して影響を及ぼしているとは言えなかった。中央レベルでは、日本の支援がセネガル政府自身の努力に対してのものであることを理解していたが、現場レベルにおいて地域住民は、本プログラムに関する活動を自らの取り組みとは考えておらず、そのギャップは非常に大きいものであった。もっとも、中央レベルにおけるオーナーシップも、活動を独自予算で積極的に展開しようといったような実効性のあるものではなかった。対象住民におけるオーナーシップの欠落が原因と思われる同様のケースは、NGOの環境分野活動でも見られ、現地調査時に、NGO撤退後の活動停止という事例に遭遇した。 |

自立発展性とは、セネガル政府が本プログラム終了後も、自力で砂漠化防止の取り組みを継続運営していけるかどうか、現在の経験の上に将来さらに活動を展開していく能力があるか、その可能性のことをいう。本プログラムに関する自立発展性については、セネガル政府の実施体制や地域住民の意識を考えると疑問が残ると言わざるをえない。

第2章2.3.2で詳述したように、セネガル側には実施体制(予算と人員)に関する課題がある。また、地域住民レベルにおいてオーナーシップが欠如し、プロジェクト関係者および地域住民から我が国に対して、維持管理の費用も含めて援助を継続してほしいといった要望が聞かれるなど、セネガル側の自立発展性は確保されていない。プロジェクトで一緒に活動するセネガル政府職員からも、現場レベルで使える予算がなく、中央に権限が集中しており、活動がスムーズに行かないとの声が聞かれた。本プログラムの現場レベルでの現実的収入源の一つと考えられる苗木販売にしても、法律(国家財政管理法)により禁止されてしまっている。運営管理費確保のための意志はあっても、法律の壁にさえぎられ自己資金調達は実行に移されていないケースである。現在のところ法改正の動きはなく、本プログラムに関した自立発展のための体制改善は、いまだ途上であると言わざるをえない。結局は、運営管理費についてもドナーからの援助に頼るしかない状況なのである。

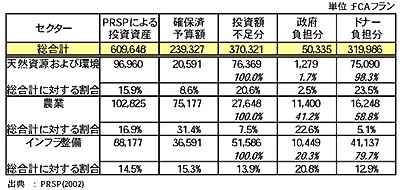

このドナー頼りの現状は、財政面においてはよりクリアに現れており、貧困削減戦略書(PRSP)からもその例を引くことができる。PRSPでは、環境分野の優先セクターの一つ「天然資源および環境」セクターに関して、3年間(2003-2005年)の投資総額を、96,960百万CFAフラン(1,300億円)と見積もっている。しかしながらその大部分(76,369百万CFAフラン)は資金調達の目途が立っておらず、政府からの追加支出予定にしても、そのうちの1.7%(12,790百万CFAフラン)とわずかである。そして、残りはドナーからの援助資金を当てにする形となっている。全体の投資額が同レベルの他セクターと比べても、環境分野に対するセネガル政府自身の投資額の低さは目を引く。例えば、農業セクターにおいては、投資額不足分27,648百万CFAフランのうち11,400百万CFAフラン(41.2%)を、また、インフラ整備分野では、同じく51,586百万CFAフランのうち20.3%を政府が賄う予定となっている。さらに、投資不足分に対する政府の負担額全体における割合を見てみると、農業分野においては22.6%、インフラ整備には20.8%が配分される予定だが、環境分野に対しては、2.5%のみの配分となっている。(表4.4)

環境分野の活動はその多くが、取り組みの結果が出るまで長期間継続して投資する必要があるもので、政府財政に対する負担が大きいのは理解できる。しかし、これほど大きくドナーに依存した状況では、やはり自立発展性に関して大きな疑問を抱かざるをえない。

オランダはセネガルにおいて地方分権化の進行する中、地方行政の能力強化のための支援をしている。近い将来の地方行政への財源委譲に備えて、地方レベルの財政管理能力の強化を考えた財政支援アプローチである。限られた財政資源を用いて効果的に活動を行う能力は、自立発展に必要なもので、地方レベルへの直接の財政支援により、それを強化しようという試みである。我が国としても注目すべきアプローチであろう。

9 本評価対象期間(1996-2000年度)当時の大綱。その後、2003年に改定された。

10 プロジェクト単位での計画・実施・管理ではなく、貧困削減など共通の目標のために複数のプロジェクトを戦略的に配置した包括的アプローチ。

11 オランダの財政支援アプローチは、地方分権の流れの中で、地方の森林局が実際に提供された予算を使いながら組織強化(財政管理能力の強化)を目指すものである。

12 コンクリート張りの浅い水槽を苗床とし、水の使用量を節約するタイプの苗木育成方法。

13 技術協力プロジェクトとは、開発途上国の人造りを中心目標に、研修員受入、専門家派遣、機材供与の3つの要素を組み合わせてパッケージ化し、事業計画の立案から実施、評価までを一貫して行う協力のこと(JICAホームページより)。それまでのプロジェクト方式技術協力に加え、開発福祉支援、ミニプロなどの協力形態も含んでいる。

14 一般プロジェクト無償に含まれる。2001年度に「クリーンエネルギー無償」ほかと合わせ、「地球環境無償」となった。

15 セネガル共和国沿岸地域植林計画基本設計調査報告書,(2000年11月)。例えば、1999年から2000年にかけて、ティエス州森林局の予算は、521,000CFAフランから1,950,000CFAフランに、ティエス県森林管理署の予算は、234,000CFAフランから1,750,000CFAフランに増加している。

16 "ANALYSE INSTITUTIONNELLE DU SECTEUR FORESTIER (rapport provisoire)", Ministere de l'Environnement et de la Protection de la Nature,(2003年3月)

17 道沿いの並木、畑を囲む生垣や敷地を仕切る植林など、線状に行われた植林のこと。

18 総合報告書, 藤村専門家(森林環境アドバイザー), 2002年4月

19 セネガルの砂漠化対処活動国家行動計画(PAN/LCD), 1998年10月

20 総合報告書, 藤村専門家(森林環境アドバイザー), 2002年4月

21 個別型研修の一つで、個々のニーズに合わせたオリジナルカリキュラムの研修。JICAが実施しているプロジェクトや日本から派遣された専門家のカウンターパート(開発途上国側のプロジェクト責任者)を育成する研修である。

22 育林後、生長した樹木を伐採、販売して、収入を得ることを目的とした植林地。

23 たとえば、総合村落林業開発計画では2003年2-10月の9ヶ月間に、天然資源管理について計34回の研修やセミナーが実施され、延べ1200名あまりの参加があった。

24 開発インターベンションによって直接または間接に、意図的にまたは意図せずに引き起こされる、肯定的、否定的及び一次的、二次的な長期的効果(評価と援助の有効性 - 評価および結果重視マネジメントにおける基本用語集, 経済協力開発機構(OECD), 外務省訳, 2003)

25 Experience of Implementing National Forestry Programmes in Gabon, Namibia, Nigeria, Senegal and Sudan, FAO, 2003年4月

26 最近の研究では、森林消失のリズムが年間5万haに収まってきたという報告もある(Etude sur les ressources forestieres et les plantations forestieres du Senegal. Periode: 1992-99, S. GUEYE, 2000年6月)。

27 第7次国家開発計画(1985-1988年)では年間14,000ha、第8次(1989-1995年)では41,000haに設定された。

28 DRSP-Environnement- Note synoptique et plan d'operations (version provisoire), 2002年8月

29 セネガルのほか、ガンビア、マリ、モーリタニア、カーボヴェルデ、ニジェール、ブルキナファソ、そしてチャドの計8カ国を指す。

30 自立発展性(持続可能性)とは、開発インターベンションの終了時における、開発インターベンションによる便益の持続性。長期的便益が継続する見込み。時間の経過に伴う純益の流出というリスクに対する回復力。(評価と援助の有効性-評価および結果重視マネジメントにおける基本用語集, 経済協力開発機構(OECD), 外務省訳, 2003)

地方の森林環境と森林管理体制の改善

地方の森林環境と森林管理体制の改善