第2章 セネガルの一般概要および環境分野(砂漠化防止)対策の現状

2.1 セネガルの一般概況 セネガルはアフリカ大陸最西端に位置し、我が国の本州ほどの約20万km2の国土を持ち、北部国境はセネガル川を境にモーリタニアと、東はセネガル川の支流にあたるファレメ川をはさんでマリと、南はフンタジャロン山系の支脈によりギニアおよびギニア・ビサウと境をなしている。また、ガンビア川流域には、東西約300kmにわたり三方をセネガルに囲まれたガンビア共和国がある。

セネガルはアフリカ大陸最西端に位置し、我が国の本州ほどの約20万km2の国土を持ち、北部国境はセネガル川を境にモーリタニアと、東はセネガル川の支流にあたるファレメ川をはさんでマリと、南はフンタジャロン山系の支脈によりギニアおよびギニア・ビサウと境をなしている。また、ガンビア川流域には、東西約300kmにわたり三方をセネガルに囲まれたガンビア共和国がある。

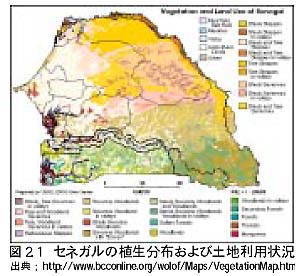

国土は、南東部に位置するフンタジャロン山系の支脈である500m級の丘陵を除き、平均海抜が200m以下の平坦な土地が広がり、山らしい山は存在しない。特に北のサン・ルイからガンビアに至る大西洋側の海岸沿いの幅約100kmの地域は、平均海抜15mと極めて低い。また主要な河川として、セネガル川、サルーム川、ガンビア川、カザマンス川が東から大西洋に流れ込んでいる。国土は、この4大河川の流域の沖積層地帯を除き、その大部分はフェルロ(Ferlo)と呼ばれる乾燥が進んだサバンナ地帯である。

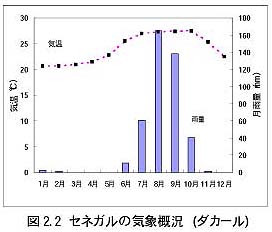

国内の気候区分は北東部から中部にかけてはサハラ砂漠の南端にあたるステップ地帯とされ、北部は乾燥気候、中部は乾燥期の多いサバンナ性気候、南部は熱帯気候に分類される。乾季は11~5月、内陸部はサハラ砂漠からの熱風ハルマッタンによりひどい高温乾燥に見舞われる。雨季は6~10月で南東モンスーンが南部や沿岸部に雨をもたらす。

国内の気候区分は北東部から中部にかけてはサハラ砂漠の南端にあたるステップ地帯とされ、北部は乾燥気候、中部は乾燥期の多いサバンナ性気候、南部は熱帯気候に分類される。乾季は11~5月、内陸部はサハラ砂漠からの熱風ハルマッタンによりひどい高温乾燥に見舞われる。雨季は6~10月で南東モンスーンが南部や沿岸部に雨をもたらす。

このようにセネガルの国土はアフリカ全体の面積である3,000万km2の中の1%に満たない広がりではあるが、大西洋に面し、北回帰線(N23°26′)を境とするモンスーンの影響で国内の自然環境は多様性に富む。

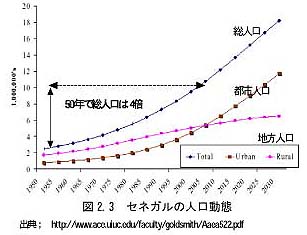

1960年4月4日の独立時点で320万人弱であった人口はこの40年間で1,000万人を超える規模にまで達している。この間の年人口増加率の平均は概ね3%に達するほどの勢いである。独立当時、農村部には人口の約70%が居住していたが、近年は都市部人口の比率が急増する、いわゆる「都市への人口の集中」が勢いを増している。しかし、このことは農村部の人口減少を意味するのではなく、年平均増加率1.7%で確実に増加していることに変わりはない。

1960年4月4日の独立時点で320万人弱であった人口はこの40年間で1,000万人を超える規模にまで達している。この間の年人口増加率の平均は概ね3%に達するほどの勢いである。独立当時、農村部には人口の約70%が居住していたが、近年は都市部人口の比率が急増する、いわゆる「都市への人口の集中」が勢いを増している。しかし、このことは農村部の人口減少を意味するのではなく、年平均増加率1.7%で確実に増加していることに変わりはない。

このような人口ストレスの中の農村部では、伝統的な慣習に則った土地財産の均等配分が進む一方で、未開墾域の農用地化が進んでいる。

図2.4は同国の土地利用分布の上に地方都市の点在を示している。南部の水源涵養域に地方都市の密度が高く、北部の乾燥域では地方道に沿って集落が点在している状況が理解できる。このような状況の中で新たな農地の開墾が進むとすれば、貴重な水源涵養能力が減少する一方で、辛くも砂漠化から逃れていた半乾燥域の土地の劣化が進む状況が理解できる。

図2.4は同国の土地利用分布の上に地方都市の点在を示している。南部の水源涵養域に地方都市の密度が高く、北部の乾燥域では地方道に沿って集落が点在している状況が理解できる。このような状況の中で新たな農地の開墾が進むとすれば、貴重な水源涵養能力が減少する一方で、辛くも砂漠化から逃れていた半乾燥域の土地の劣化が進む状況が理解できる。

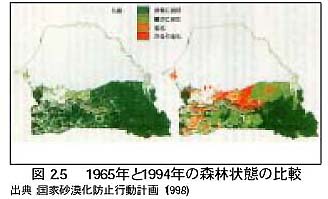

図2.5はセネガル南部の森林の状態について、1965年を基準に1994年時点で比較した結果を図化している。ガンビア川中下流域でも森林消失が進んでおり、良好な森林状態を保っているのは上流域のみであることが分かる。

図2.5はセネガル南部の森林の状態について、1965年を基準に1994年時点で比較した結果を図化している。ガンビア川中下流域でも森林消失が進んでおり、良好な森林状態を保っているのは上流域のみであることが分かる。

セネガルは1970年代以降、主要輸出品である落花生の価格の低迷等により、財政赤字、国際収支赤字、対外累積債務等の問題を抱え、緊縮財政など本格的な経済再建に着手し、1995年以降は常に5%以上の経済成長率を維持してきた。その一方で貧富の差の拡大や、都市の青年層の失業問題などが深刻な問題となってきている。近年の失業率は全国レベルで48%、都市部の若年層失業率は40%に達すると見積もられている。国の統計数値においては貧困層が全人口の約半分だが、所得1日1ドル以下の絶対貧困層の人口は26%を占め、その多くが農村部に集中しているとされている。

セネガルは1970年代以降、主要輸出品である落花生の価格の低迷等により、財政赤字、国際収支赤字、対外累積債務等の問題を抱え、緊縮財政など本格的な経済再建に着手し、1995年以降は常に5%以上の経済成長率を維持してきた。その一方で貧富の差の拡大や、都市の青年層の失業問題などが深刻な問題となってきている。近年の失業率は全国レベルで48%、都市部の若年層失業率は40%に達すると見積もられている。国の統計数値においては貧困層が全人口の約半分だが、所得1日1ドル以下の絶対貧困層の人口は26%を占め、その多くが農村部に集中しているとされている。

このように元来、多大な人口を受容できない同国の自然環境の下での急激な人口増加からくる人口のストレスと、基幹産業を農業とする土地利用のストレス、および、低迷する経済からのストレスは、北部のサハラ砂漠の南進とあわせ、コミュニティの周辺での砂漠化のリスクを高めている。

2.2 セネガルの環境分野(砂漠化防止)に関わる概況

砂漠化には自然的な原因のほか人為的な原因を根源とするものもある。1996年12月に発効した砂漠化対処条約では、「砂漠化」を以下のように定義している。

「砂漠化」とは、乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域における種々の要素(気候の変動及び人間活動を含む。)に起因する土地の劣化をいう。(第1部、第1条:用語)

現在、このような砂漠化の影響を受けている土地の面積は、世界の乾燥地域(すでに砂漠である極乾燥地域をのぞく)の70%にのぼるといわれており、これは地球上の陸地のおよそ4分の1にあたる。国連環境計画(UNEP)の調査によれば、毎年約6万平方キロメートルという規模で砂漠化が進行しており、将来的に砂漠の面積は現在のおよそ3倍になると見られている。このように砂漠化は一人セネガルの問題としてではなく地球規模の環境問題として認識されており、我が国も「砂漠化対処条約」などを通じ国際的な枠組みの中で貢献を行っている。

現在、このような砂漠化の影響を受けている土地の面積は、世界の乾燥地域(すでに砂漠である極乾燥地域をのぞく)の70%にのぼるといわれており、これは地球上の陸地のおよそ4分の1にあたる。国連環境計画(UNEP)の調査によれば、毎年約6万平方キロメートルという規模で砂漠化が進行しており、将来的に砂漠の面積は現在のおよそ3倍になると見られている。このように砂漠化は一人セネガルの問題としてではなく地球規模の環境問題として認識されており、我が国も「砂漠化対処条約」などを通じ国際的な枠組みの中で貢献を行っている。

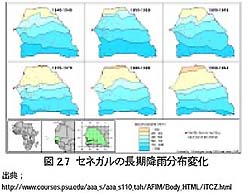

サハラ砂漠の南側の地域では、毎年多くの土地面積が砂漠化しており、確かにサハラ砂漠が南へ拡大しつつある状況が認められている。1968年から1973年にサヘル(サヘル・スーダン気候に属する地域の国々:モーリタニア、セネガル、カーボヴェルデ、ガンビア、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、チャドの8ヵ国)の大干ばつが発生し、砂漠化についての世界の関心を集める契機となった。左図の等雨量パターンはセネガルがまとめた1940年代から半世紀の間の記録である。年を経るにつれて降雨量のパターンが漸次、渇水の様相を強めて来ているのが理解できる。地球規模での気候のメカニズムが漸変し、同国を含む広域での雨量の減少がサハラ砂漠の南進を生む背景になっている。このような状況が1977年の「国連砂漠化防止会議(UNCOD)」開催の背景となっている。このような取組みにも拘らず1980年から1983年に再度大きな干ばつがアフリカを襲ってきた。この時の干ばつが我が国のセネガルへの支援開始の契機となっている。

サハラ砂漠の南側の地域では、毎年多くの土地面積が砂漠化しており、確かにサハラ砂漠が南へ拡大しつつある状況が認められている。1968年から1973年にサヘル(サヘル・スーダン気候に属する地域の国々:モーリタニア、セネガル、カーボヴェルデ、ガンビア、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、チャドの8ヵ国)の大干ばつが発生し、砂漠化についての世界の関心を集める契機となった。左図の等雨量パターンはセネガルがまとめた1940年代から半世紀の間の記録である。年を経るにつれて降雨量のパターンが漸次、渇水の様相を強めて来ているのが理解できる。地球規模での気候のメカニズムが漸変し、同国を含む広域での雨量の減少がサハラ砂漠の南進を生む背景になっている。このような状況が1977年の「国連砂漠化防止会議(UNCOD)」開催の背景となっている。このような取組みにも拘らず1980年から1983年に再度大きな干ばつがアフリカを襲ってきた。この時の干ばつが我が国のセネガルへの支援開始の契機となっている。

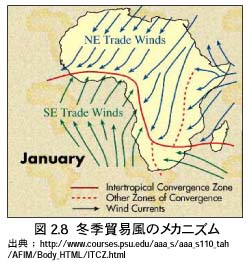

冬の乾季にヨーロッパ大陸に発生する高気圧は貿易風を南方に吹き出し、地球の自転が影響し、西アフリカでハルマッタンと呼ばれる北東から南西へ向けた熱い強風となる。ハルマッタンは、アラスカを除いたアメリカ合衆国とほぼ同じ面積であるサハラ砂漠(937万km2)を超えてくるため、微少な砂の粒子をサヘル地域に吹きこんで来る。ハルマッタンの後は一面砂で覆われたようになり、多くの人々が「砂漠が押し寄せてくる」と表現する現象である。

一方、砂漠化の人為的な要因は、過放牧、過耕作、薪炭材の過剰採取、不適切な灌漑などであり、これらが人々の日常生活の周辺での砂漠化を促進している。

一方、砂漠化の人為的な要因は、過放牧、過耕作、薪炭材の過剰採取、不適切な灌漑などであり、これらが人々の日常生活の周辺での砂漠化を促進している。

セネガルの農村部での聞取りの中に、「昔、薪の採取に2~3時間を要していた。今は半日を要する状況になっている。」との説明があった。住民の周辺に薪となり得る樹木が減少している一例であると理解できる。

このように、つい何十年か前までは緑豊かだった土地が、急速に砂漠化していく最も大きな背景は、人口の増加にあるとも言える。人口が増加すれば食糧が必要になり、そこで人々は耕地を増やすため、また家畜を飼うために森林を伐採する。燃料や家屋を得るためにも森林伐採は進む。しかし樹木を失いむき出しになった土地は弱く、管理が不十分であれば栄養分を含んだ豊かな表土は降雨によって洗い流されてしまい、開墾した耕地や牧場は短時間の間に生産性の低い状態すなわち砂漠化の状態になる。土地生産性の低下、自然資源の減少は、農業生産にその生活を依存している農村住民に、貧困をもたらしている。しかし、地域自然資源、農業生産に依存した生活を営み、貧困状態にある農村住民にとって、限られた資源の中で生活を維持していくためには、農業生産、自然資源の利用を継続するしかすべがないため、過耕作、過放牧、森林伐採など環境にさらなる負荷をかけ、砂漠化が進行するという悪循環が起こっている。

また、単に生活慣習に起因する砂漠化のみでなく歴史的な影響も根底に垣間見られる。植民地化の以前、人々に国境の概念は無かったが、植民地化で自由な往来が出来なくなり、土地の包容力とは無関係にその場所に留まらざるを得ない状況に人々は置かれた。加えて宗主国による人頭税の課税で現金収入を得なければならない状況に陥り、それまでは自己消費が中心であった農業も落花生やワタの栽培やヤギ、ヒツジの飼育など現金収入を意識した生産へと変わって行かざるを得ない状況になった。

第2次世界大戦以後、旧植民地の独立が活発化し、セネガルも1960年4月4日に独立を果たしている。国家の運営のために落花生やワタの輸出に頼らざるを得ない状況であったことも土壌の包容力を超えた生産を強いる結果を生んでいる。現在、「落花生盆地」と呼ばれる地域も日陰を嫌う落花生の商業的栽培が行われる前は森林で覆われた地帯であった。

宗教面での要因も理解できる。イスラームに基づく財産の均等配分の慣習は農地の細分化を促進し、さらに人口増加に伴い農業経営の小規模化を招いてきた。小規模化は農家1戸当りの収入の低下を生み、収入の低下は日常生活の中で薪に依存する所得レベルの農民の数を増やす遠因ともなっている。

砂漠化は「押し寄せる砂漠」との表現のように国を越えた地球規模的視点で捉えられる砂漠化と地元民の日常生活や経済活動から引き起こされる砂漠化がある。特に後者の場合は、耕作、林業、営農形態、生活形態、地域資源の保全意識、教育レベルなど諸々の事項がセクターを越えて絡まりあった状況下にある。

セネガルの環境の中で「砂漠化」は同国の社会、経済のほぼ全ての面に何らかのストレスを与え、年を追うごとにそれは大きくなりつつあり、政府も国家の生存をかけて、環境、特に「砂漠化」抑止の課題を優先事項として政策へ反映している(本報告書 “4.1開発課題体系図の策定” 参照)。

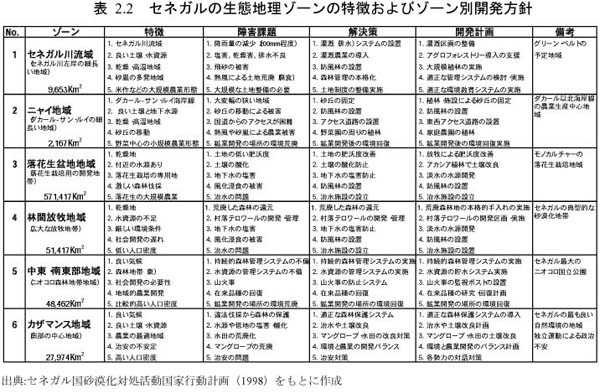

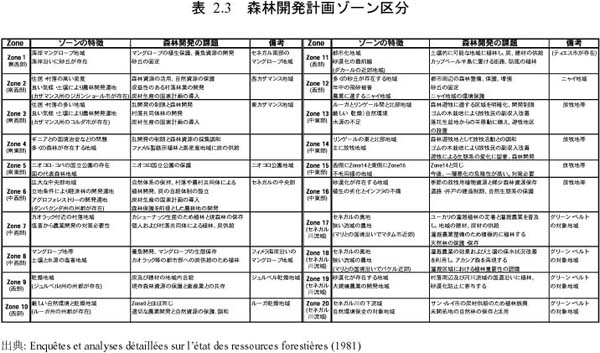

また、多様な自然環境が存在するため、セネガル政府は生態地理学的な見地から国内を概ね6つの生態地理ゾーンに分け、各々のゾーンの自然環境および社会活動とのかかわりの特性をまとめ、自然環境の保全および国家開発計画の立案の上で参考としている。さらに、森林分野に関しても1981年の基礎調査を踏まえ全国を20の地域に分け森林開発の課題案をまとめている。

|

|

2.3 セネガルの環境分野(砂漠化防止)対策の現状

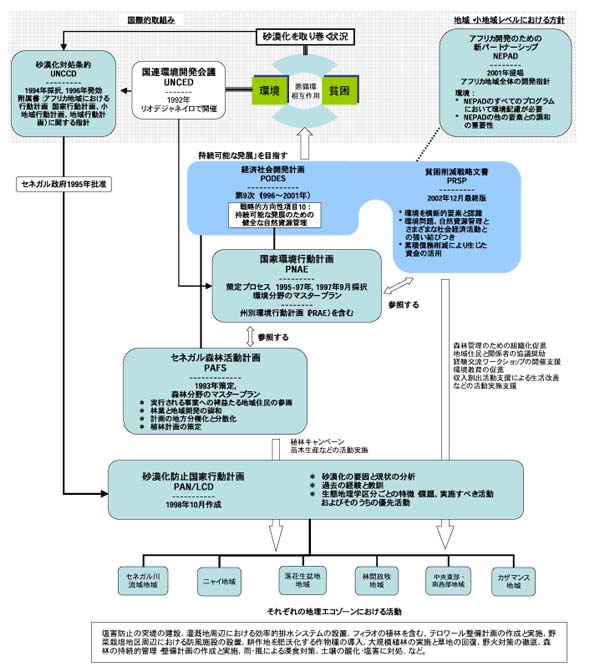

2.3.1 セネガルの環境分野に関わる上位計画

セネガルの環境分野(砂漠化防止)に関連する課題は単一セクターでの対応で処理し得るものではなく、セクターを越えた対応が不可欠であるとの認識がセネガル政府にはある。この認識は、また、環境分野(砂漠化防止)に関連する課題を論じる上での世界的な理解とも整合している(例えば、「砂漠化対処条約」前文)。このような認識の下、セネガルの環境分野(砂漠化防止)に関連する政策はセネガル独自の国家開発政策を基盤とし、漸次、各課題別の計画にその深さを増して全体の計画体系が形成されている。またそれらの計画体系の脇に国際的な取決めがあり、計画体系の各々の階層に影響を及ぼしている。以下にその概要を記す。

| (1) | セネガルの社会・経済開発関連政策と国際的な取決め

| ||||||||

| (2) | 環境分野(砂漠化防止)に関わるセネガルの計画および国際的な取決め ここでは、セネガルの環境分野(砂漠化防止)に関わる計画および関連する国際的な取決めについて報告する。

|

| (1) | セネガル環境・衛生省 セネガルの環境分野実施に関する主幹省庁は環境・衛生省(Ministere de l'Environnement et de l'Assainissement)であり、砂漠化防止を含む環境分野の全般に係る行政を担っている。以下がその組織概要である。

| ||||||||

| (2) | 砂漠化対処に関わる国内の協調体制 環境分野は、砂漠化防止活動に限っても、農業、牧畜、水など多くの分野が関係する分野横断的な性質を持っており、これらのさまざまな関係者間における協力、調整を図るために、天然資源および環境管理最高協調議会(CONSERE 4)が、90年代に入ってから設立されている。また、在セネガルのオランダ大使館が事務局を勤める環境分野に関する非公式の関係者グループ(GIBFE 5)による会議も開催されている。この会議には、議長国のオランダをはじめ、日本、フランス、GTZ、CIDA、USAIDといったドナー国とその関係機関、国連開発計画スーダン・サヘル事務所(UNDP-UNSO)に加え、西アフリカ地域における干ばつ・砂漠化の専門機関であるサヘル諸国干ばつ対策委員会(CILSS)などが参加している。分野の壁を越えた協力のための努力もすでに行われてきているといえよう。 |

4 Conseil superieur des ressources naturelles et de l'environnement

5 Groupe Informel des Bailleurs de Fonds Actifs dans l'Environnement