第3章 「対パキスタン国別援助方針」の評価結果

3.3 「結果」の有効性

今次評価においては、個別案件を評価対象とはしていないが、本節では、国別援助方針の有効性を評価するため、重点セクターについて同方針に基づいて実施された我が国の援助実績を示し、経済社会指標の推移、他ドナーの援助実績、パキスタン政府の投入を踏まえ、当該サブセクターに対する我が国援助の成果を検証することを試みた。

3.3.1 社会セクター

(1) 教育

1) 我が国の援助実績

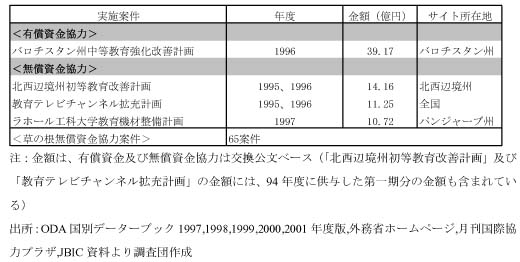

本評価対象期間中の教育分野における実施案件は、有償資金協力が1案件、一般無償資金協力が3案件等となっている(表3-7)。

「バロチスタン州中等教育強化改善計画」(有償資金協力)は、1)同州で不足している中学校200校の新設(既存小学校への増設)、52の中学校における技術家庭科及び理科教室の新設、既存校舎の補習、及び女性教員寮5棟の新設14とその施設整備、2)施設整備に関連した家具・備品の配備、3)技術家庭科教育実施のための教員育成の支援、4)事業実施をサポートするコンサルタント・サービスから構成されており、ハード分野のみならず、ソフト分野の支援も含めた画期的な有償資金協力案件である15。「北西辺境州初等教育改善計画」(無償資金協力)では、同州にモデル小学校(男女共学校)30校及び女子教員養成校が建設された。なお、草の根・人間の安全保障無償資金協力案件は65案件が実施されており、これは全てのセクター・分野を通じて最も多い。

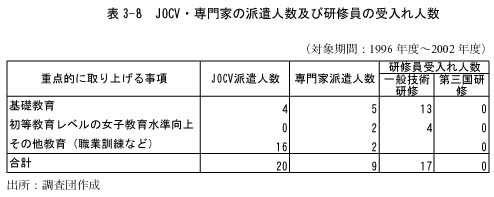

教育分野の基礎教育、初等教育レベルの女子教育水準向上、その他教育における我が国からのJOCV・専門家の派遣人数、研修員の受入れ人数は表3-8の通りである。JICAは1997年に長期専門家をパキスタン教育省に派遣し、識字教育のカリキュラムの開発や教材作成の支援を行い、さらに2001年からは「地方分権化における識字・基礎教育セミナー」を実施する等、専門家派遣等を通じて識字教育全般にかかる政策支援に取り組んできた16。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

1996年度から2002年度までの主要ドナーの実施案件を概観すると、世銀が社会行動計画(SAP)への支援(保健分野も合わせて250百万ドル)、北西辺境州(NWFP)への教育分野支援(22.8百万ドル)を行った他、ADBが理科教育(40百万ドル)、シンド州の教育支援(8万ドル)を実施している。DfIDは初等教育(1.4百万ドル)分野のほか、教育政策関連(2.64百万ドル)の無償支援を実施している。USAIDは1995年から2002年まで事務所を閉鎖しており、その間はNGOを介して同分野での無償支援を行っていた。2002年7月から事務所を再開し、教育セクター改革に対し100百万ドルを拠出し、女子初等教育推進にかかる政策支援等のプログラムを5年間で実施する予定である。

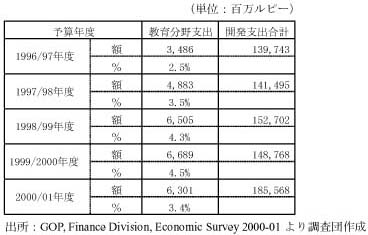

教育分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は表3-9に示す通りである。1996年度から1998年度までの開発予算の支出は順調に伸びている。1999年度にその伸びが鈍化したものの、継続して増加傾向にある。2000年度には、開発支出の合計が前年比約25%増と大きな伸びをみせているのに対し、教育分野の支出は減少している。2000年度以降の開発支出の合計及び教育分野への支出に係るデータが入手できないため、その後の動きを把握することはできなかった。

3) 主なセクター指標の推移

パキスタンでは、高い人口増加率が続いているにもかかわらず、識字率は徐々に改善している(表3-10)。

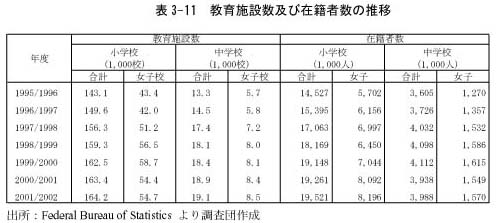

表3-11は、パキスタンの小学校及び中学校の数とその在籍者数を示したものである。1995-1996年度と2001?2002年度を比較すると、教育施設における女子校の割合、在籍者数に占める女子の割合は、小学校、中学校のいずれにおいても一定の増加が認められるものの、例えば表3-10で示した人口増加率との関係から、十分な増加であったとは言い難い。

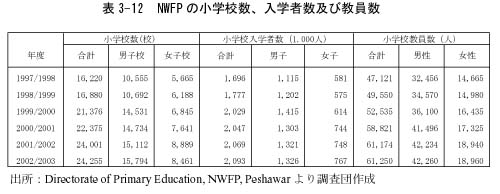

表3-12は、1997/1998年度から2002/2003年度の北西辺境州(NWFP)の小学校の学校数、入学者数、教員数の推移である。我が国は、NWFPにおいて無償資金協力により「北西辺境州初等教育改善計画」を実施している。1997/98年度と2002/2003年度を比較した場合、小学校の数は男子校、女子校合わせて1.5倍と増加している。さらに小学校の女子入学者数及び女性教師の数は共に1.3倍となっている18。

4) 我が国援助の成果

教育分野における我が国の援助は地理的に限定されていること、一部の案件が実施中であり効果発現のために十分な時間を経ていないこと等から、本評価対象期間の我が国援助の成果と全国レベルでの教育水準向上との関連性を見いだすことは困難であった。但し、「北西辺境州初等教育改善計画」は、1997/1998?2001/2002年度の同州(NWFP)における初等教育施設数及び小学校入学者数の伸びが同時期のパキスタン全体のそれを上回っており、我が国援助がNWFPの基礎教育分野の改善及び女子教育の奨励・促進にある程度貢献していると推察できる。

(2) 保健(人口・エイズ問題を含む)

1) 我が国の援助実績

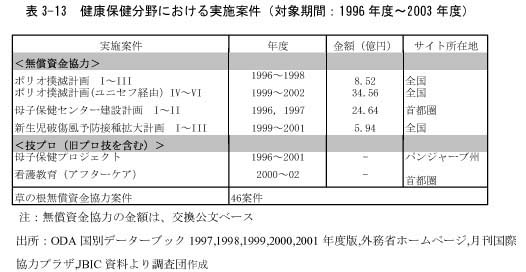

本評価対象期間中の保健(人口・エイズ問題を含む)分野における実施案件は、一般無償資金協力が12案件、技術協力プロジェクトが2案件等となっている。(表3-13)。

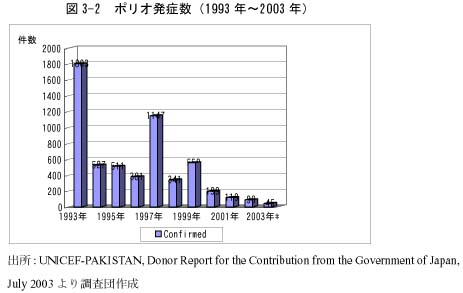

パキスタン政府はユニセフの協力の下、「ポリオ撲滅計画」を実施しており、我が国も同計画に資することを目的に1996年より毎年無償資金協力を実施している。2001年?2002年の間に、我が国の無償資金により供与された経口ワクチンは、それぞれ7,800万ドース(dose)、9,200万ドース(dose)である。この支援により毎年1,500万人の子供にポリオワクチンを接種することができる19。

「母子保健プロジェクト」については、JICAによれば、同プロジェクトによりイスラマバード首都圏農村地域20において妊産婦の67%に保健教育が行われ、また同プロジェクトではPIMS(パキスタン医科学研究所)が主要なトレーニングセンターとして位置づけられ、人材育成が行われている。「母子保健プロジェクト」では、母性保護の向上に係る再教育を中心とした技術協力が実施されたが、再教育を受けた医療関係者が実習訓練を行う適切な施設が極端に不足していたために、無償資金協力により「母子保健センター」が建設されることとなった21。

「看護教育(アフターケア)」では、小児看護教育、手術室看護教育、公衆衛生看護教育の各分野に長期専門家が派遣され、教授法の改善が図られた22。

パキスタンでは年間40万もの新生児が破傷風の犠牲になっていることから、パキスタン政府は破傷風対策のキャンペーンによる3ヶ年計画を策定した。我が国は、無償資金協力により「新生児破傷風予防接種拡大計画」を実施し、破傷風ワクチンと注射器等、同計画の実施に必要な資機材の調達を行った23。なお、HIV/AIDSに関しては、特段の協力は実施されなかった。

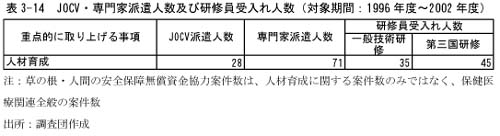

保健分野の人材育成に係る我が国からのJOCV・専門家の派遣人数及び研修員の受入れ人数は全セクター・分野の中で最も多い(表3-14)。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

当該分野への他ドナーの関与は、他の分野と比較しても大きいものである。1997-2002年の間、世銀はSAP支援(250百万ドル)、貧困削減(90百万ドル)や村落開発(20百万ドル)の要素として保健分野に投入している。ADBは女性の健康分野での支援(47百万ドル)を中心として支援している。また、DfIDは感染症対策(12.6百万ドル)、家族計画(9百万ドル)、看護教育(7.8百万ドル)など多岐にわたる積極的な活動を行っている。

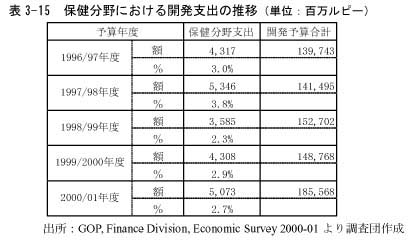

保健分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は以下の表3-15の通りである。保健に係る分野はSAPの目標の一つとして掲げられているものの、開発支出に占める保健分野への支出の割合は3%前後に留まっている。

3) 主なセクター指標の推移

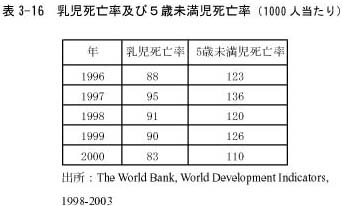

乳児死亡率は1996年から1997年にかけて一旦増加したものの、1997年以降は低下傾向が維持されている。他方、5歳未満児の死亡率は1996年以降、微増減を繰返しており、著しい変化は見られない(表3-16)。

ポリオに関しては、1993年に発症数が1,803人であったのに対し、2002年には90人にまで減少している (図3-2)。

4) 我が国援助の成果

我が国は、1996年から毎年無償資金協力により全国的な「ポリオ撲滅計画」に協力し、パキスタンにおけるポリオの発症数の減少に大いに貢献してきたと推定されるが、本評価対象期間のパキスタンの乳児死亡率及び5歳未満児の死亡率に大きな変化がないことから、「ポリオ撲滅計画」の成果が乳幼児死亡率に与えた影響は限定されていると言える。技術協力プロジェクトの「母子保健プロジェクト」については、プロジェクトの対象地域であるイスラマバード首都圏農村地域の妊産婦の死亡率が1998年の334人/10万人から、2000年には246人に低下したことに一定の貢献を果たしたと推察できる。このように、保健分野に対する我が国の協力は一定の成果を上げたと考えられるが、ポリオワクチンの供与以外では、全国的な協力は実施されていないことからも、有効性を総体的に測定することは困難であった。

(3) 居住環境改善

1) 我が国の援助実績

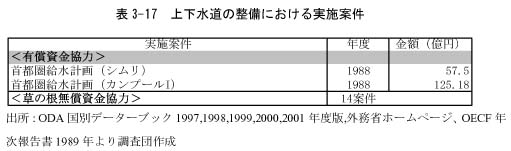

本評価対象期間中の住居環境改善分野における実施案件は、有償資金協力で実施された2案件等となっている(表3-17)。

「首都圏給水計画(カンプールI)」は、旱魃により水源であるカンプールダムの貯水量が減少したために、計画通りの浄水生産が実現しなかった。他方、「首都圏給水計画(シムリ)」は1995年10月に完成、1998年にはイスラマバード市の給水能力の25%に相当する81.8千?/日が増加しており、市内の給水状況は大幅に改善されている24。

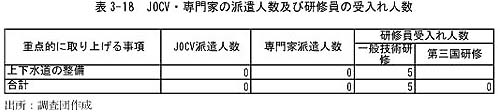

JOCV・専門家の派遣及び研修員の受入れ人数については、5名の一般技術研修者の受入れだけで、技術協力はほとんど行われてこなかった(表3-18)。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

世銀、ADB、EU、英国、オランダの支援により1992年に開始された社会行動計画(SAP)の中には、教育・保健・人口問題と共に農村における上下水道セクター支援が含まれている。1997?2002年の間、世銀は国家排水プログラム計画(285百万ドル)を、ADBはパンジャブ地方の給水及び衛生設備(50,000百万ドル)に対する支援を行った。

なお、上下水道分野の開発支出に係るデータが入手できなかったため、パキスタン政府開発支出における当該分野の支出の割合を確認することはできなかった。

3) 主なセクター指標の推移

パキスタンにおいて、安全な水を利用できる人口の割合を見てみると、1990年-1996年には74%であったのに対し、2000年には88%と14ポイント上昇している。また、同年における適正な衛生施設を利用している人口の割合も47%から61%と14ポイント上昇しており、安全な水及び適切な衛生施設を利用している人口の割合は改善傾向にある(表3-19)。

4) 我が国援助の成果

我が国有償資金協力により実施された「首都圏給水事業(シムリ)」により、イスラマバード市内の給水状況は大幅に改善されたことから、我が国の援助の成果が本評価対象期間中のパキスタンにおける安全な水を利用できる人口数の増加に寄与したと推定し得る。他方、パキスタンにおいては、政府による上水道整備の実施は限られており、多くの場合、生活用水の確保は個人の努力によるものであることから、我が国の草の根・人間の安全保障無償資金協力により実施された小規模の給水事業や衛生施設の整備は、パキスタンにとってある程度有効であったものと推察できる。

3.3.2 経済基盤整備

(1) 電力

1) 我が国の援助実績

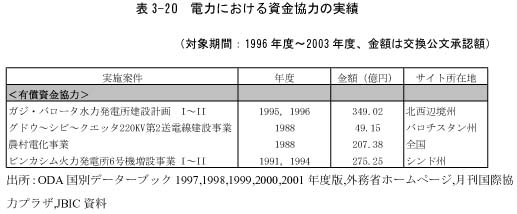

本評価対象期間中の電力分野における資金協力の実績は、1996年度以前にE/Nが締結された4案件等となっている。(表3-20)。

「グドゥ~シビ~クエッタ220kV第2送電線建設計画」では、最も電化の遅れているバロチスタン州への送電線設備を建設することで急速に伸長する電力需要に対応する目的で実施された。本計画により建設された220kV送電線によってクドゥ~シビ~クエッタ間の送電電力量は飛躍的に増加し、更に停電の解消、基幹系統からの安定的な電力供給が可能になった。

「農村電化計画」により、パンジャーブ州、シンド州、バロチスタン州、北西辺境州にわたり5,977村が電化された。電化後4~7年後を得た8村落においてインパクト調査を行ったところ25、全世帯の7割が電力の供給を受け、家庭生活の改善、家事労働の軽減等に加えて電気を利用する設備が増えて作業効率が向上して経済活動が拡大した例や、電気ポンプによる管井戸が設置されることによって地下水灌漑が拡大したなどの効果がみられた。

「ビンカシム火力発電所6号機増設計画」は、既設の火力発電所の拡張として発電設備及び送電線を増設し、もって1993-94年以降に予想されたカラチ電力供給公社(KESC)管内電力供給不足を解消する目的で実施された。本計画により増設された発電設備はベースロードとしての安定稼動を続けており、1998年7月から2000年6月末までの2年間で、KESC管内の総供給量の13.6%を供給した。

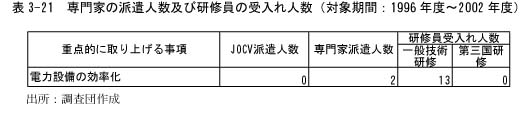

本評価対象期間中の電力分野での専門家の派遣及び研修員の受入れ数は下表の通りである。同分野での青年海外JOCVの派遣、及び第三国研修の実績はない。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

ADBが2000年以降、エネルギー全般の構造改革に関する支援(355百万ドル)を全国的に行っている。DfIDはエネルギー政策への支援(1.6百万ドル)や小額の発電及び送配電支援を実施している。

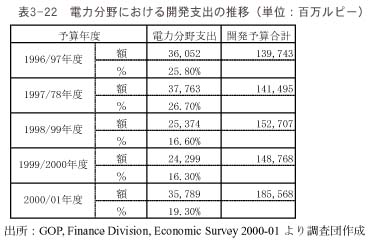

電力分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は表3-21の通りである。1996/97年~1997/98年度には開発支出全体の25%以上を維持していたが、1998/99年度に入り16%台までに落ち込んだ。これは、1998年から2001年にかけて政治混乱や干ばつに見舞われ、電力分野をはじめとした経済基盤整備など多額な資金が必要な事業の予算が確保できなかったことによる。なお、パキスタン政府は今後、発電、送電及び地域別配電の全般にわたる分割民営化を推し進めるとともに、火力から水力への中長期的なシフトをにらみ、水力を中心とした発電所増設を計画している。

3) 主なセクター指標の推移

パキスタン全土における電力の設備容量は、2002年時点で17,728MW26に達している。電力供給量は、近年の消費量の著しい伸びに合わせ、1995年時点で48,859GWhだった供給量は、2001年時点では60,863GWhと、25%以上伸びていることになる(表3-23)。

また、火力発電と水力発電の配分を見てみると、1990年代前半では火力発電と水力発電がほぼ同じ供給量であったが、近年の傾向として火力発電の割合が増え、水力発電の供給量そのものが減少してきている。これは、乾期における供給能力の低下や水力発電所設備の老朽化が原因とされている27。しかしながら燃料代等、火力発電にかかるコスト増が多く、消費者負担も増加傾向にあるため、今後はコスト負担の比較的少ない水力発電の新設や修繕を積極的に行い、供給量を増やす取り組みを行っている。

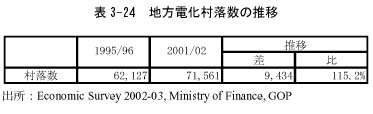

パキスタン政府は、1985年に全国の村の電化を図る「農村電化プログラム」を開始した。1996年以降は全国で年4,000村を対象として行う計画であったが、予算配分の都合で実績は毎年1,500村程度となっている(表3-24)。

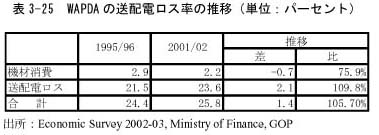

送配電のロスは、横ばいの状況である。特に配電でのロスが大きく、盗電対策を含めた取り組みがなされているが、具体的な効果が現われていない。下表3-25は、カラチ市近郊を除く全国への電力供給を担当している水利電力公社(WAPDA)の送配電ロス率の推移を表したものである。

4) 我が国援助の成果

我が国は評価対象期間中にガジ・バロータ水力発電所の建設、グドゥ~シビ~クエッタ220kV第2送電線の建設、ビンカシム火力発電所4号機増設の実績を残しながらも、水力発電については、2000年から続いた干ばつによる水位低下のため全国的な発電量低下が生じたことから、我が国援助の効果を定量的に計ることは困難であった。しかしながら、我が国の援助が行われなかったとすれば、発電量の低下は一層深刻であったであろう。他方、農村電化については、我が国の有償資金協力により5,977村が電化されており、1995/96年度から2001/02年度の間に全国で電化された村落数が9,434村であることから、パキスタンの農村電化において我が国の援助は大きな比重を占めてきたと言える。

(2) 運輸

1) 我が国の援助実績

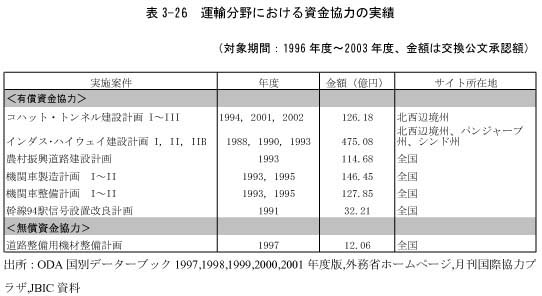

本評価対象期間中の運輸分野における資金協力の実績は、1996年以前にE/Nが締結された案件も含めて7案件等となっている。(表3-26)。

「機関車製造計画」及び「機関車整備計画」は、別途円借款28により建設されたリサルプール機関車工場においてディーゼル機関車を新規に製造し、老朽化した既存の機関車をリハビリすることにより、鉄道運輸力の増強を図ることを目的として実施した。本計画で製造された機関車(PHA-20)23両は、1996年7月から1999年6月の期間において、同国鉄旅客部門保有の全客車両の走行距離の11.75%にのぼっている。また、リハビリした機関車は54台にのぼる。

「幹線94駅信号設置改良計画」は、パキスタン国鉄幹線(ペシャワール~カラチ間)において、信号設備が旧式で危険性の高い駅を対象として、信号保安設備の改良工事を実施し、列車の安全運行を図る目的で実施した。当初計画の94駅から閉鎖済みの7駅を除いた87駅が対象となった。本計画により導入されたシステムにより安全性は大きく向上し、完成後大規模な事故は発生しておらず、パキスタン国鉄においても、鉄道の安全性・信頼性の向上につながったとして評価されている。

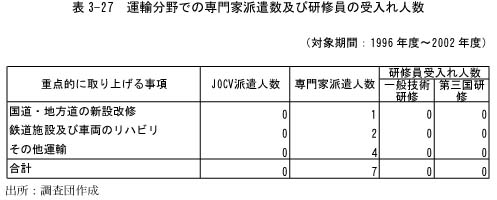

本評価対象期間中の運輸分野での専門家派遣は、それまでに実施した案件のフォローアップが中心となった(表3-27)。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

ADBが2001年以降道路セクター全般にわたる積極的な支援を開始した(200百万ドル)。また、2002年には別枠でパンジャーブ州の道路への支援(150百万ドル)を計画している。その他、世銀が2001年に中小企業育成を主目的としたインフラ整備を開始しており(3百万ドル)、その一部として運輸分野への支援も含まれている。鉄道については、中国からの援助を受けながら挽回を図ろうとしているようである。

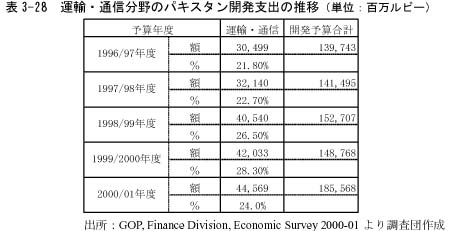

運輸分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は表3-28の通りである。なお、運輸分野と通信分野は内訳がないため、双方の合計額を掲載した。パキスタン政府は、国道ネットワークの充実を推進しており、特に大都市間道路網の整備には各ドナーからの援助受け入れも含めて積極的に取り組んでいる。一方、既存道路のメンテナンスは有料道路等の料金でまかなう計画であるが、そのメンテナンス体制には課題が残る。

3) 主なセクター指標の推移

経済発展が進むにつれて運輸分野の重要性が高まっており、それに伴って道路運輸の積極的活用が国民の間で広まっていることが、登録自動車の台数が著しく増加していることからいえる(表3-29)。

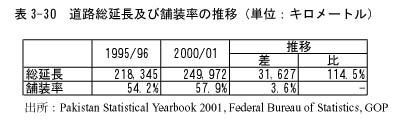

国民の道路運輸に対する依存に対応するため、道路の新設、修繕への取り組みが積極的に行われている。そのため、道路の総延長、舗装率はともに増加傾向にあるが、高速道路の新設等による道路総延長の伸びは5年間で14%となっているものの、既存道路の修繕状況を示す目安となる舗装率に関しては3.6%と伸びが少ない(表3-30)。

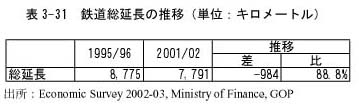

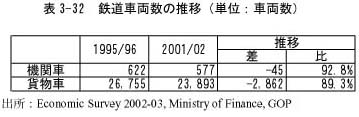

道路による運輸増加に反して、鉄道による運輸は減少傾向にある。特に貨物車両数に関して、1960年代に購入した車両の老朽化が進み、使用できなくなったことが減少の主な原因である(表3-30、表3-31)。

4) 我が国援助の成果

運輸分野では、道路の総延長及び舗装率に開発の成果が表れており、我が国の有償資金協力で行われたインダス・ハイウェイ建設計画やコハット・トンネル建設計画がこれに寄与しているものと考えられる。鉄道に関しては、全国レベルで総延長の短縮、機関車や貨物車の減少を招いているが、これは輸送手段が鉄道から道路輸送へシフトしているパキスタンの傾向を反映したものであり、我が国の鉄道分野における援助が仮になかったならば、その減少はさらに大きかったであろう。実際、日本のODAの信号プロジェクトにより、鉄道の安全性・信頼性が向上したという効果が現地サイドより指摘されている。パキスタン政府は鉄道を今後も重要な運輸手段として位置づけているため、今後、鉄道分野における我が国有償資金協力の成果が発現することが期待される。

3.3.3 農業

(1) 灌漑

1) 我が国の援助実績

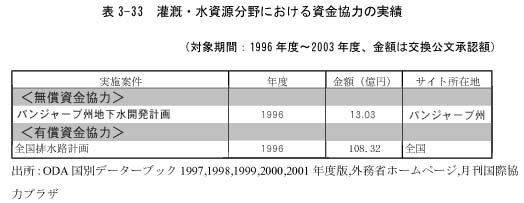

本評価対象期間中の灌漑分野及び水資源管理分野については、一般無償資金協力により実施された「パンジャーブ地下水開発計画」1案件である(表3-33)。

無償資金協力「パンジャーブ州地下水開発計画」は、パンジャーブ州7地区のバラニ地域の農業生産性の向上のため、地下水灌漑用深井戸建設に必要な9台の井戸掘削機と関連機材を調達し、州政府農業総局の井戸建設体制の強化を図ることを目的として実施した。本計画によって掘られた419本の井戸のうち251本が成功し、計画時に想定した成功率である60%に達した。事後評価29が行われた時点では251本のうち113本が整地を除く周辺施設整備を終えて稼動し、灌漑農業が行われている。また、協力終了後も年間100本弱の井戸掘削が継続されており、引き続き揚水ポンプの設置や廃刊を行い、灌漑農業を実施している。現在の活動が継続されれば、農業生産性の向上が実現する可能性が高い。

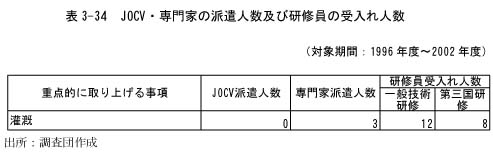

灌漑分野でのJOCV・専門家の派遣及び研修員の受入れ人数は下表の通りである。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

灌漑分野では、世銀が2001年にNWFPへの灌漑設備のマネジメント支援(21.4百万ドル)を開始しているほか、ADBが1999年にパンジャーブ州で同じく灌漑設備のマネジメントに関する支援(7.8百万ドル)を実施している。

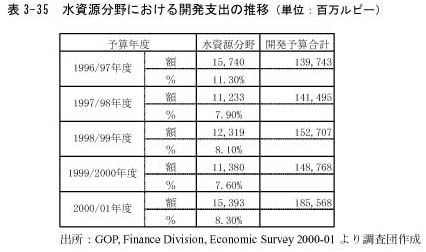

水資源分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は表3-35の通りである。水資源分野の開発支出の中には、灌漑の他に直接的に農業と関連しないものも含まれているが、厳密に分けることが困難なため、一括にしている。

3) 主なセクター指標の推移

パキスタンでは、労働人口の48.4%が農業に直接従事しており、さらに農業はGDPの24%を占めており30、パキスタン経済を検証する上で非常に重要な分野である。また、農業生産の拡大に欠かせない重要な要素が灌漑であり、今後も灌漑や排水設備の充実、水資源開発や地下水開発を行うことで水量・水質の充実が重要視される。

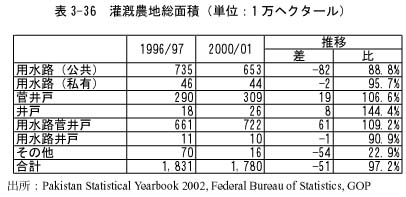

灌漑の水路総延長は、2001年現在56,073kmとなっている31。灌漑からくる農地面積は1996年以降ほぼ横ばいの状態だが、2000年に発生した干ばつによる水不足で、同年の灌漑農地総面積が落ち込んだ。用水路による面積は減少傾向にあるが、管井戸の増加傾向が通常期の面積維持に貢献している(表3-36)。

管井戸を活用した大規模な地下水活用は1960年代前半から開始された。以後、井戸の数は増加し、現在その数は68万にまで増加し、41.6MAF32の地下水を汲み上げるまでに至っている(表3-37)。

4) 我が国援助の成果

無償資金協力案件「パンジャーブ州地下水開発計画」は、対象地域への灌漑農業に成果を及ぼしたと認められるが、旱魃の影響により全国レベルでの灌漑農地総面積や農業生産の推移には反映されていない。これに加え、灌漑分野における我が国の援助が地理的に限定されていることから、当該分野における我が国援助の有効性を総合的に判断することは困難であった。

(2) 農業研究

1) 我が国の援助実績

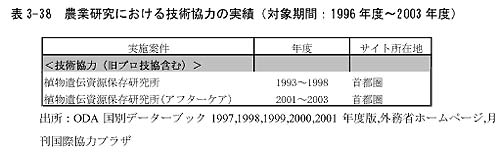

本評価対象期間中の農業研究分野における実績は、下表の技術協力案件である。

技術協力「植物遺伝資源保存研究所」及びそのアフターケアは、パキスタンの作物改良に寄与するため、穀物・豆類を中心に作物遺伝資源の収集、評価、保存、記録及び配布等の研究活動強化を目的に、無償資金協力による研究所の建設及び機材の投入33に続いて実施された。本協力により、研究所スタッフ全員が植物遺伝資源保存の基本的な概念を認識するようになり、さらに遺伝資源が体系的かつ安全に保全されるようになった。

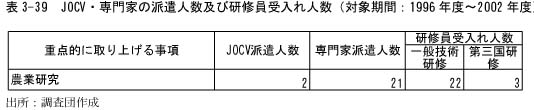

JOCV・専門家の派遣人数及び研修員の受入れ人数は下表の通りとなっている。技術協力プロジェクト「植物遺伝資源保存研究所」及びそのフォローアップの関連で専門家の派遣及び研修員の受入れ人数が多くなっている。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

ADBは2001年に農業セクター全般でのプログラム援助(350百万ドル)を開始した。農業研究を含めた農業一般分野におけるパキスタン政府の開発支出の推移は下表の通りである。

3) 主なセクター指標の推移

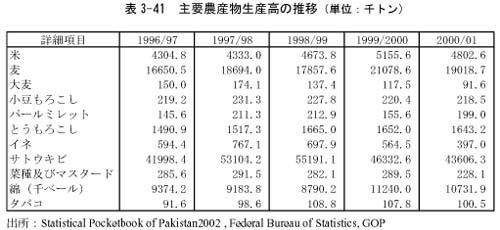

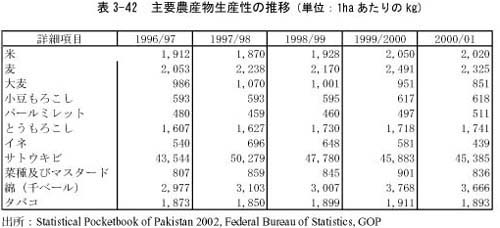

近年、主要農産物の生産高、生産性は伸びる傾向にあるが、年々の天候によって伸び率が著しく増加した年度(1999/2000年)や、減少する年度(2000/01年)がある。2000年から2001年にかけての干ばつでは水不足が深刻となり、多大な影響をもたらした。回復の兆しはあるものの、2002年の農業生産高ではまだ1999年の水準まで戻っていない(表3-41、3-42)。

2000年から2001年にかけての干ばつの時期でも、農業生産性がそれほど落ちていないことから、干ばつによって収穫が望めない地域が拡大したと解釈できる(表3-42)。

4) 我が国援助の成果

無償資金協力による研究所の建設及び機材の供与に引き続いて実施された技術協力「植物遺伝資源保存研究所」及びそのアフターケアは、即時の効果測定が難しい案件であり、旱魃が生じたことも相まって、その成果は全国レベルでの農業生産の推移には反映されていない。しかしながら、こうした技術協力は長期的にはパキスタンの今後の作物改良に寄与し、将来の農業生産性向上に貢献するものと期待される。

3.3.4 環境保全

1) 我が国の援助実績

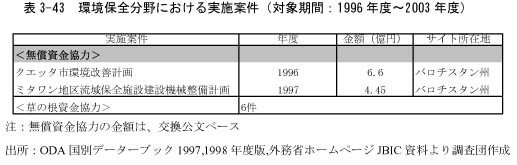

本評価対象期間中の環境保全における実施案件は2案件で、両案件ともバロチスタン州における一般無償資金協力2案件等となっている。(表3-43)。

「クエッタ市環境改善計画」では、都市ゴミの回収及び処理に関する機材の提供等を行い、「ミタワン地区流域保全施設建設機械整備計画」では、流域保全を目的とした堰の建設に伴う機材の提供等を行った。

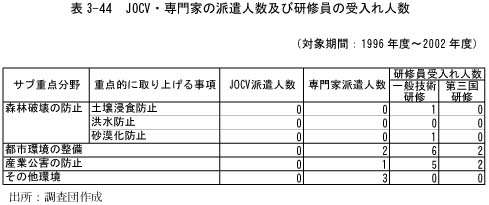

専門家派遣と研修員受入れは行われているがその数は限られている。専門家派遣では、評価対象期間中に「都市環境の整備」で2名、「産業公害の防止」のために1名、その他の環境関連で3名の計6名となっている。研修員受入では、「都市環境」と「産業公害」に関連して計17名を受け入れており、そのうち4名は第三国研修制度を活用している34(表3-44)。

2) 他ドナーの主な援助実績とパキスタン政府の開発支出

この分野では、UNDPが産業廃棄物に関連する支援を行っているほか、DfIDが環境政策や環境教育分野で小額の支援を行っている。

環境保全におけるパキスタン政府の開発支出については、伝統的に独立した項目とは認められておらず、他の分野に含まれており35、把握することはできなかった。

3) 主なセクター指標の推移

環境保全分野に係るデータの入手が困難なことから、当該分野の指標の推移を確認することはできなかった。

4) 我が国援助の成果

都市環境の整備において、無償資金協力による「クエッタ市環境改善計画」の実施により導入された移動コンテナー式の都市ゴミ収集設備が都市ゴミ収集の一助となっていることが現地調査により確認された。専門家の派遣や研修員受入れによる技術移転もある程度行われたが、我が国の実施案件は限られており、さらに、パキスタンの環境保全分野に係る指標が入手できなかったことから、環境保全分野における我が国支援の成果を定量的に測定することは困難であった。

13 上記の表3-7以外に教育関連分野では、文化無償としてペシャワール大学付属博物館機材供与(1996年度)及び国立芸術評議会視聴覚車及びビデオ編集機材供与(1997年度)が実施された。

14 パキスタンでは、女性が一人で通勤することが稀な社会であり、男性家族が女性家族の送迎を行うことが一般的である。そのため、女性教員寮は遠隔地における女性教員の勤務を補助する目的で建設された。

15 この案件は実施中であるが、バロチスタン州農村部におけるミドルスクールの建設が完成し、女子就学率の向上等の成果が出はじめている。しかし、その具体的なデータを入手することができなかった。

16 JICA年報2003より。

17 開発支出額の推移は、公共セクター開発プログラム(PSDP)によるものとする。

18 パキスタンの政府統計によれば、1学校あたりの生徒数が公立小学校で110名、私立小学校で300名である。パキスタンの公立小学校では、1?2名の教師が1年生から5年生(同国は初等教育が5年過程)まで、総計100名を越す生徒を担任しているケースが多い。(黒崎卓「連載 南方見聞録:人的資本と小学校の「質」」(『経済セミナー』2004.5:42-43.)

19 外務省ヒアリング結果

20 首都圏内に含まれる農村地域にある村落とユニオンカウンシル(区域の委員会)を示す。ユニオンカウンシルとは、農村の地方制度の最も基本的な単位であり、かつ最も下位に位置している。

21 パキスタン国母子保健プロジェクト終了時評価報告書(2001年、JICA)

22 パキスタン国看護教育プロジェクト評価調査団報告書(1990年、JICA)

23 JICAホームページより

24 パキスタン「首都圏給水計画(シムリ)」評価報告書、1999年3月及び国際協力銀行ホームページより

25 「農村電化計画」第三者評価報告書(1999年12月)National Rural Support Programme, Ghazi Brotha Taquiati Idara(JBICホームページhttp://www.jica.go.jp/activities/evaluation/oda_loan/after/2000/index.htmlに掲載)

26 Economic Survey 2002-03, Ministry of Finance, GOP

27 調査団によるWAPDAへのヒアリング結果

28 第20次円借款「機関車工場建設計画」、1984年L/A、借款額97.6億円

29

在外事後評価、2002年12月~2003年1月に実施。(JICAホームページ

http://www.jica.go.jp/evaluation/after/files/14_4_48.html に内容掲載)

30 Economic Survey 2002-03, Ministry of Finance, GOP

31 Pakistan Statistical Yearbook 2002, Federal Bureau of Statistics, GOP

32 Pakistan Water Gateway HP http://www.waterinfo.net.pk/ MAF=百万エーカーフィート。10億立方メートル=0.811MAF

33 無償資金協力「植物遺伝資源保存研究所設立計画」、1991年度、15.67億円(E/Nベース)

34 技術協力の一環としては、JICA派遣専門家の協力の下、大気汚染基準値の設定に関する調査(2001年)、3都市(ラホール、ラーワルピンディ、イスラマバード)大気汚染実態調査(2001年)、カラチ工業用水水質調査(2001年)、家庭ゴミ・マネージメントに関する最終報告(2002年)、大気汚染基準導入における浮遊微粒子の調査(2002年)、2都市大気・水質管理調査(2003年)等(我が国がJICA専門家派遣を通じて行った支援でも、これまでのところアドホックなデータ・サンプリングまでしか達成し得ていない)をパキスタン政府(環境保護庁)と共同で随時進めている。

35 I-PRSPの支出計画では年次開発予算と同様、環境保全に対する独立した項目が設けられていないことから、主として水供給・衛生等に配分されているものと考えられる。2003年5月に発表されたF-PRSP(Draft) に至ると、環境分野のアウトカムを計るための指標として国土利用における森林面積が設定される等、取り扱いに関する改善が見られるが、支出計画における取り扱いはI-PRSP時と同様である。