第3章 「対パキスタン国別援助方針」の評価結果

3.2 「プロセス」の適切性・効率性

本節では、我が国の対パキスタン国別援助方針の策定及び実施過程の適切性、対パキスタン国別援助方針の実施過程の効率性を検証する。策定及び実施過程の適切性は、「策定に関与した組織、策定過程における協議」、「重点分野・留意点の設定において配慮された事項」、「JICA・JBICの援助方針への反映」、「国別援助方針の重点分野の反映」、「国別援助方針の留意点3の反映」、「国別援助方針の検証システム・見直し」の観点から検証した。実施過程の効率性については、「実施機関の案件実施能力の向上支援」、「援助スキーム間の連携」、「技術協力の活用」、「国際援助機関及びNGOとの連携」、「援助受入れ体制の整備」、「現地援助実施体制の効率」の観点から検証する。

3.2.1 対パキスタン国別援助方針の策定及び実施過程の適切性

(1) 策定に関与した組織、策定過程における協議

国別援助方針策定に関与した当時の担当者や関係者へのヒアリング調査及び策定への取組みを検証する資料の収集を試みたが、当時の事情を把握する関係者からの情報収集や策定への取組みを検証する資料の入手が極めて困難であった。このため、当時、国別援助方針の策定を所掌していた経済協力局調査計画課(現在は国別開発協力課が所掌)が中心となり、外務省関係各課の協力を得て策定され、経済協力総合調査団の派遣を通じてパキスタン側と重点分野等について協議したこと以外に詳細な策定過程を確認することはできなかった。

(2) 重点分野・留意点の設定において配慮された事項

国別援助方針策定時の関連資料の入手が極めて困難であったため、何に配慮して重点分野及び留意点が決定されたかを把握することはできなかったが、1997年の年次協議及び98年に開催されたパキスタン開発フォーラム等に関する断片的な情報から、我が国が特に社会セクター(人口抑制、教育、識字率の向上等)の重要性を認識し、同国の社会行動計画(SAP)の支援に注力していく、という姿勢で対応していたことが明らかとなった。

(3) JICA・JBICの援助方針への反映

JICAは1999年から対パキスタン国別事業実施計画を策定している。国別事業実施計画は、国別援助方針に基づき毎年見直しが行われている。図3-2の2002年度 JICA国別事業実施計画の目標体系図(調査団作成)からわかるように、同計画の重点分野( 1)経済政策、2)経済基盤、3)社会セクター支援、4)農水産業、5)水・環境対策)は、国別援助方針の重点分野と合致している。「民主化、良い統治」は、国別援助方針に明示されていない重点分野であるが、これはパキスタンの開発ニーズに応じ、現地大使館とも協議を行った上で加えたことがヒアリング調査で明らかとなった。以上から、JICAの国別事業実施計画は対パキスタン国別援助方針を十分反映してきたものと判断される。

他方、JBIC4においては、パキスタンの核実験とその後の債務負担能力への懸念から、1998年以降新規の有償資金協力の供与を行っていない。従って、パキスタンの国別業務実施方針は策定されていない。JBICは今後、新規円借款の供与に合わせて、国別援助計画を踏まえた国別業務実施方針を策定する予定である。

図3-1 2002年度JICA国別事業実施計画の目標体系図(PDF)

(4) 国別援助方針の重点分野の反映

本調査対象期間(1996年度~2003年6月)中に採択/実施された案件をスキーム毎に見ると、有償資金協力では28案件のうち27案件、無償資金協力(草の根・人間の安全保障無償資金協力を除く)では15案件のうち13案件、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力を含む)では11案件中6案件、開発調査では11案件中9案件が国別援助方針の重点分野における案件である5。なお、表3-4が示す通り、重点分野のうち経済基盤整備に係る案件が26案件と最も多く、環境保全に係る案件は2案件と最も少ない。

現地でのヒアリング調査では、98年以降、新規の円借款供与が停止されていたため、実施中の案件や将来的な支援方針については、大使館とJBICで意見交換をしていたものの、重点分野にかかる協議は行われていないとのことであった。無償資金協力や技術協力に関しては、常に国別援助方針の重点分野を留意して案件の形成・選定を行ってきたことが確認された。有償及び無償資金協力の新規供与が見合わされていたこともあり、本調査では、パキスタン側が重点分野を如何に考慮してきたかを確認できなかったが、日本側における案件の形成・選定では、国別援助方針の重点分野が適切に反映されてきたと判断できる。

表3-4 重点分野及びスキーム別にみた採択/実施案件(PDF)

(5) 国別援助方針の留意点の反映

1) パキスタン側の開発政策の一貫性及び透明性の確保

パキスタンでは1996年以降も度々政権交代が行われたが、この政権交代に伴いパキスタン側の開発政策の一貫性及び透明性に疑問が投げかけられた。そのため、日本側は案件の採択に際して、パキスタン側からの要請案件が同国の開発政策と合致しているか、同国の開発政策の一貫性及び透明性が確保されているか、という点に留意してきたことがヒアリング調査で明らかとなった。さらに、2003年に現地ODAタスクフォースが立ち上げられてからは、パキスタン開発フォーラム等において、日本側の全ての関係者が連携をとって、パキスタン側に開発政策の一貫性を求めてきている。

2) 貧困対策、弱者救済・WID等の視点

貧困対策・弱者救済・WID等の視点が留意されて採択された案件としては、以下の3案件が挙げられる。

- 「コハット・トンネル建設計画」(有償資金協力)

- 「バロチスタン州中等教育強化改善計画」(有償資金協力)

- 「全国排水路計画」(有償資金協力)

3) IMF及び世銀と合意したコンディショナリティーの実施状況

我が国は1998年3月に世銀との協調融資により「銀行セクター改革計画」を実施した。この案件はパキスタンの経常収支ギャップを埋めることでマクロ経済の安定化に資するとともに、銀行セクターの効率化を図ることを目的としていることから、「安定した財政基盤を確立するための徴税制度改革、電力セクターの民営化をはじめとする経済構造改革、金融システムの健全化、投資環境の整備等に関し、IMF及び世銀と合意したコンディショナリティーの実施状況等に注視していく必要がある」との留意点に則した案件であると言える。また、我が国における新規円借款供与の検討においては、パキスタンにおける世銀・IMFのコンディショナリティーの状況を常にフォローしていることが判明した。従って、この国別援助方針の留意点には配慮されてきたと判断できる。

(6) 国別援助方針の検証システム・見直し

本評価調査において、見直しを含む国別援助方針の検証システムの存在は確認されなかった6。特定の援助政策に基づき効果的・効率的に援助を実施していくには、パキスタンの開発を巡る諸要素の推移を踏まえ、同政策の内容を定期的に検証することが求められる。

3.2.2 対パキスタン国別援助方針の実施過程の効率性

(1) 実施機関の案件実施能力の向上支援

ヒアリング調査の結果、ODA案件を通じて人材育成が行われ、パキスタン側の案件実施能力の向上につながったことが明らかとなった。人材育成を考慮して実施された援助案件の実例は次の通りである。

- 「母子保健プロジェクト」(プロジェクト方式技術協力)

- 「看護教育」(プロジェクト方式技術協力)

- 「バロチスタン州中等教育強化改善計画」(有償資金協力)

- 「コハット・トンネル建設計画」(有償資金協力)

(2) 援助スキーム間の連携

ヒアリング調査において、有償資金協力、無償資金協力、技術協力の連携はスムーズに行われていることが判明した。具体的な連携案件としては、無償資金協力「母子保健センター建設計画」とプロジェクト方式技術協力「母子保健プロジェクト」の連携、有償資金協力「バロチスタン州中等教育強化改善計画」と専門家派遣の連携が挙げられる。「母子保健プロジェクト」では、母性保護向上に係る再教育を中心とした技術協力が実施されたが、再教育を受けた医師や看護師等が実習訓練を行う適切な施設が極端に不足していた。そこで、無償資金協力により母子保健センターが建設され、機材の調達が行われた。「バロチスタン州中等教育強化改善計画」では、中学校の建設に伴い、パキスタン側から技術・家庭科の専門家派遣に係る要請があったため、JICAから技術・家庭科の専門家が派遣された。このように、援助スキーム間の連携を通じて効率的な援助の実施へ向けた努力が行われてきたと言える。

(3) 技術協力の活用

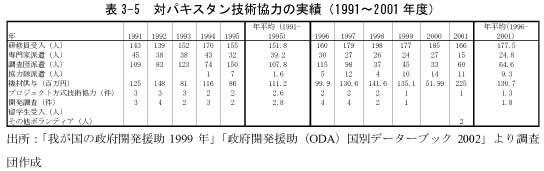

1991年度から2001年度までのパキスタンに対する技術協力の概要は表3-5の通りである。研修員受入れやJOCVの派遣は増大傾向にあり、2001年度よりシニア海外ボランティアの派遣が開始されているが、専門家派遣やプロジェクト方式技術協力は1996年度以降増加しているとは言い難い。この期間中、開発調査や調査団派遣の実績が1995年度以前より減少しているが、その背景としては、地下核実験を受けて新規の無償資金協力及び円借款を原則停止したことが挙げられる。

具体的な実績ベースで見ると、プロジェクト方式技術協力案件である「母子保健プロジェクト」や「看護教育(アフターケア)」は現地での評判が大変高く、ポリオや新生児破傷風の予防接種に関する無償資金協力との連携が見られた。また、パキスタンの農業生産性向上に寄与する基礎的研究を技術的に支援する案件として、プロジェクト方式技術協力「植物遺伝資源保存研究所」(1993~98年度)のアフターケア協力(2001~03年度)が実施された。環境保全分野では、評価対象期間中には特段の実績はないが、今後、モニタリング体制の整備、環境インフラの整備、また法整備等に関し、我が国の技術移転が貢献できる素地が醸成されつつある。以上から、分野に偏りが見られるものの、我が国の技術協力を導入する努力がある程度行われてきたと判断できる。

(4) 国際援助機関及びNGOとの連携

1) 連携の枠組み

ドナー間の連携については、分野別(社会セクター、経済基盤整備等)やテーマ別(ガバナンス、ジェンダー、環境、自然災害、HIV/AIDS等)さらにプロジェクト別に各種会合が開かれており7、我が国も現地ODAタスクフォース(大使館員、JICA・JBIC職員、JICA企画調査員、JICA専門家)が対応している。農業分野では旱魃対策に焦点を当てたドナー会合が開催されており、我が国も積極的に参加している。パキスタン政府は、2001年より毎年パキスタン開発フォーラムを開催し、ドナーとの連携を深める一方、中央レベルでは主要省庁が関係する全てのドナー会合に出席している。他方、州レベルでのドナーとの連携は組織立って行われているとは言えず、今後の課題となっている。

NGOとの連携については、パキスタンにおける本邦NGOの活動や本邦NGO以外のNGOの活動を支援するという形で連携が進められてきた。本邦NGOの活動を支援する主なスキームとしてNGO補助金制度と日本NGO支援無償資金協力があり8、本評価対象期間中に年平均2.4案件の活動(主に保健衛生・医療、学校建設等の分野)を支援してきた。パキスタンにおける本邦NGOの活動件数が少ない理由として、当該国の治安に問題があり、そのため活動地域が限られてしまう、という点が関係者へのヒアリングから明らかとなった。他方、本邦NGO以外のNGO9を支援するスキームとして草の根・人間の安全保障無償資金協力(草の根無償)があり、パキスタンでは、1998年に地下核実験を受けて緊急無償や草の根無償を除き新規資金協力が停止されたこと、アフガニスタン難民への支援ニーズが高まったことから、1996年度の14件から2001年度には24件と草の根無償の実績が増大している(2000年度は31件)。なお、現地調査のヒアリングにおいて、パキスタン側がドナーの支援分野と規模を中期的に概観した上で開発計画の策定に反映させることを望んでおり、また、現地ODAタスクフォースとしても、我が国の予算上の制約があるものの、今後ドナーとの連携をスムーズに、我が国が中期的な対パキスタン援助政策を明示することが望ましいと考えていることが判明した。

2) 重点分野毎の連携

社会セクターの保健分野では、UNICEF、WHOと連携して、ポリオや新生児破傷風の予防接種に関する無償資金協力を実施したほか、母子保健プロジェクトでは、UNDPとWHOとの連携が見られた。教育分野では、ノンプロ無償見返り資金が活用され、USAIDとの連携により、連邦政府直轄部族地域において130の初等・中等教育施設の再建等が実施された。さらにこの地域では、連邦教育省の識字教育に関し、2003年にJICAとUNESCOが共同で識字アクションプランの策定支援を行った。経済基盤整備では、JBIC、ADB、世銀の連携により「ガジ・バロータ水力発電所建設計画」、「全国排水路計画」が実施されている。関係者の話によると、この両案件については、事務レベル及び現場視察等を通して、十分な連携がとれている。農業分野や環境保全では、具体的な連携の事例は見られなかった。以上から、国際援助機関及びNGOとの連携を通じて援助の効率化を図る努力が行われてきたと言える。

3) 世銀及びADBの日本特別基金との連携

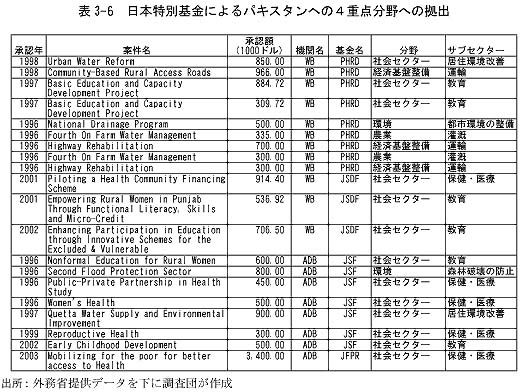

世銀の開発政策・人材育成基金(PHRD、1990年設立)及び日本社会開発基金(JSDF、2000年設立)、ADBの日本特別基金(JSF、1988年設立)及び貧困削減特別基金(JFPR、2000年設立)を通じて、評価対象期間中に40件余りの案件が実施された(表3-4)。

これらの日本特別基金案件については、案件形成の時点において、世銀/ADB側から日本側への協議が行なわれてこなかったことから、我が国の対パキスタン援助政策との連携を図ることは困難であった。

(5) 援助受け入れ体制の整備

我が国の有償・無償資金協力は、実態上2県以上に跨がる規模が多く、地方分権化が進めば、州が案件形成・実施を担うことから、必然的に州レベルでの能力開発に着目する必要がある。

我が国の援助スキームに対する理解度については、援助受入れ窓口であるEADでは高いが、連邦政府の実施機関レベルでは、プロジェクト実施担当者以外の職員の理解は限定されていることがヒアリング調査で判明した。さらに、州レベルでは、その理解度はさらに低いと判断された。これには、核実験を受けて新規の有償及び無償資金協力が停止されていたこと、我が国の援助手続きが複雑であることも起因していると考えられる。また、EADにおいては、日本担当者が人事異動により頻繁に変わることにより、日本側への要請に遅延が生じることもあった。このような頻繁な人事異動は、連邦政府のみならず、州政府でも行われているようであり、その結果州政府の案件形成等の遅延の要因となることがあり得る。

他ドナー及びパキスタン政府(州政府も含む)からは、パキスタン側の援助実施機関のキャパシティー・ビルディングの必要性が指摘された。キャパシティー・ビルディングが必要な分野としては、PC-110の策定、案件の実施管理・務管理などが挙げられた。

現在、パキスタン政府は地方分権化政策を推進しているが、ヒアリング調査を通じて、地方から提出される要請案件が未成熟な場合が多いことが判明した。パキスタンの3州(NWFP、バロチスタン州、パンジャーブ州)で実施した地方分権化に係るヒアリング調査では、州毎に地方分権化の進捗状況が異なっていること、また地方分権化政策を推進するに当たって人材が不足していることなどが指摘された。人材の不足は連邦政府だけでなく、州及び県、特に、県以下レベルの行政単位で大きな問題となっている。

パキスタン側の援助受入れ体制の問題点を反映した具体例として「バロチスタン州中等教育強化改善計画」が挙げられる。同計画は、我が国の有償資金協力によって実施されている案件11であるが、プロジェクトは遅延している。遅延の原因として、パキスタン側のコーディネーションの欠如、連邦政府からの資金配分の遅れ、プロジェクト開始時におけるプロジェクトリーダーの頻繁な交代、財政管理及び技術面における現地スタッフのキャパシティー不足が指摘された12。

ADBはパキスタン側の案件実施能力とオーナーシップを問題視し、以前から個別案件実施管理組織として存在していたプロジェクト運営ユニット(PMU)とは別に、「コアPMU」(個別案件実施管理組織の中核となる運営ユニット)の設立をパキスタン側に働きかけ、その結果同ユニットが設立された。この運営ユニットの特徴は、連邦政府により任命された3?4名の担当者が案件の形成段階から関与する、という点である。このように、パキスタン側には援助受け入れ体制の整備に向けた努力も見られるが、現時点では、その体制整備は十分とは言い難い。

(6) 現地援助実施体制の効率化

2003年4月に現地ODAタスクフォースが立ち上がる以前から、日本大使館、JBIC事務所、JICA事務所の間で情報の共有等の連携が行われており、日本側の全ての関係者が連携をとって、より効率的な援助受入れ体制が整備されてきている。具体的な取り組みとしては、日本大使館、JICA、JBICによる定期的な意見交換会の開催を通じて、情報の共有が一層進んでいる。以上から、総合的には、現地援助実施体制の効率化を図る積極的な努力がなされてきたと判断できる。なお、現地ODAタスクフォースは人員不足を問題としている。

3 対パキスタン国別援助方針の留意点を整理し、実施過程の適切性という評価項目で取り上げるべきものについて検証し、それ以外(実施機関の案件実施能力の向上支援、援助スキーム間の連携(技術協力と資金協力の連携)、技術協力の活用、国際援助機関及びNGOとの連携)については、実施過程の効率性で取り上げた。

4 JBICは、2000年から国別業務実施方針を策定している。

5 添付資料2:重点分野毎の援助実施案件リスト参照。

6 外務省ウェブサイト上の「我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告」の1997年度版と1998年度版では、対パキスタン国別援助方針の異なったバージョン(特に留意点が異なる)が掲載されている。本評価では、1998年度版に掲載されている対パキスタン国別援助方針を評価対象とした。

7 テーマ別の会合は2週間に1度の割合で開催されている。

8

NGO事業補助金及びNGO支援無償資金協力に関しては、外務省ホームページを参照。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/seisaku4/shien/hojyokin.htlm

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/seisaku4/shien/j-ngo-musho.htm

ただし、NGO補助金については、主要な部分を占めていた開発協力事業に対する補助金交付を平成15年度で終了。

9 パキスタンで活動している海外のNGOの中で、絶大な自己資金力を持っているのがアガ・ハーン開発ネットワークである。活動分野は、農村支援、教育、保健・医療等と幅広い。今日までに、我が国との共同プロジェクトは実施されていない。

10 PC-1とは、調査以外のプロジェクト計画書。起案された案件が計画開発局で承認されるために必要な書類。PC-1にはプロジェクトの詳細な内容(モニタリングや評価も含む)が記載されることとなっている。PC-1に対してPC-IIも存在する。PC-IIは調査案件計画書でFeasibility Reportとも呼ばれている。(パキスタン側の開発プロジェクト事前審査に係る流れは添付資料5を参照)

11 本案件は、1997年にローン・アグリーメントが締結されている。1999年から実施されることとなっていたが、実際に開始されたのは2001年になってから。

12 バロチスタン州政府は、円借款の手続きが複雑であること、また、JBICの規定に従ってコンサルタントの雇用に2年を要したことをプロジェクト遅延の理由に挙げた。