第3章 「対パキスタン国別援助方針」の評価結果

3.1 「目的」の妥当性

本節では、対パキスタン国別援助方針(以下、「国別援助方針」)の目的の妥当性を国別援助方針の我が国ODA政策との整合性及びパキスタンの開発ニーズとの適合性という観点から検証するとともに、国別援助方針と主要ドナーの援助政策を比較検討した。

3.1.1 ODA上位政策との整合性

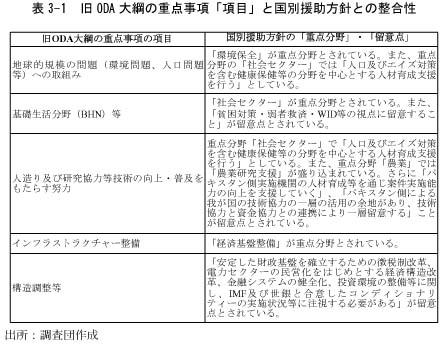

(1) 旧ODA大綱との整合性について

旧ODA大綱は、政府開発援助について、内外の理解を深めることによって幅広い支持を得るとともに、援助を一層効果的・効率的に実施するために定められ、「基本理念」、「原則」、「重点事項」、「政府開発援助の効果的実施のための方策」、「内外の理解と支持を得る方法」、「実施体制等」の6項目で構成されている。旧ODA大綱の「重点事項」の各「項目」と「国別援助方針」の「重点分野」及び「留意点」との関係は表3-1のとおりに整理できることから、国別援助方針の旧ODA大綱との整合性は確保されているものと判断できる。

なお、旧ODA大綱の「原則」との関係では、1998年5月にパキスタン政府がインドによる核実験を受けて自らも地下核実験を行ったことに対して、「開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う」という原則に基づき、我が国は新規無償資金協力の停止(緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く)、新規円借款停止、国際開発金融機関による対パキスタン融資への慎重な対応等の措置を決定した。

(2) ODA中期政策との整合性について

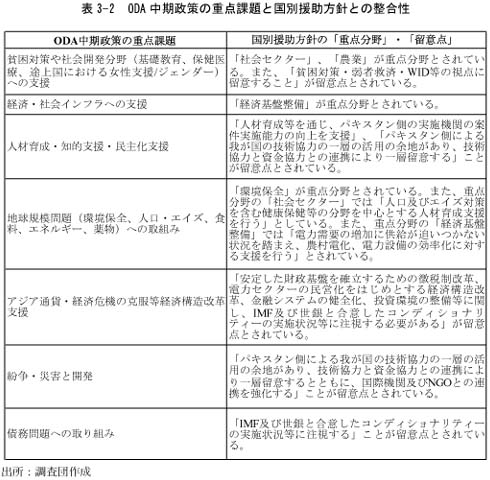

ODA中期政策は、5年程度のスパンを念頭に置き、ODA大綱の下に我が国のODAの基本的考え方、重点課題、地域別援助のあり方等を示したものであり、平成11年に策定された。「概要」、「基本的考え方」、「重点課題」、「援助手法」、「実施・運用上の留意点」の5項目で構成されている。

「基本的考え方」の中では、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が1996年に策定した「新開発戦略」に掲げられた目標1 を念頭に、ODAに取り組むとしている。国別援助方針には、ODA中期政策の「基本的考え方」に示されているDACの「新開発戦略」に係る具体的な目標は明示されていないが、ODA中期政策の「重点課題」と「国別援助方針」の「重点分野」及び「留意点」との関係は、表3-2のとおりに整理できることから、国別援助方針のODA中期政策との整合性は確保されていると判断できる。

(3) 新ODA大綱との適合性について

10年以上にわたって援助政策の根幹をなしてきた旧ODA大綱だが、その間に国際情勢が激変し、新たな開発課題への対応が急務となったことから、ODAの戦略性、機動性、透明性、効率性を高めるとともに、幅広い国民参加を促進し、我が国のODAに対する内外の理解を深めるため、新しいODA大綱が平成15年8月に閣議決定された。新ODA大綱は、「理念」、「援助実施の原則」、「援助政策の立案及び実施」、「ODA大綱の実施状況に関する報告」の4項目で構成されており、「理念」は「目的」、「基本方針」、「重点課題」の3部門に分かれている。

「目的」では、「国際社会の平和と発展への貢献を通じて、我が国の安全と繁栄の確保に資する」としており、「基本方針」では「開発途上国の自助努力支援」、「『人間の安全保障』の視点」、「公平性の確保」、「我が国の経験と知見の活用」、「国際社会における協調と連携」の5点を掲げ、「重点課題」では「貧困削減」、「持続的成長」、「地球的規模の問題への取組み」、「平和の構築」の4点を挙げている。特に、「開発途上国の自助努力支援」、「『人間の安全保障』の視点」、「公平性の確保」、「貧困削減」及び「平和構築」は、アフガニスタンやインドとの関係を含むパキスタンの現状を勘案すると重要な課題といえるが、ODA大綱の改定以前に策定された国別援助方針に明記はされていない。

3.1.2 パキスタン国家開発計画との整合性

(1) 策定過程におけるパキスタンの開発計画との適合性

国別援助方針が策定された1996年~1997年当時のパキスタン側の開発計画であった第8次5ヶ年計画(1993/94~1997/98年度)は、「国民の社会的・経済的福祉の向上」を目標とし、「貧困」、「経済的自立」、「雇用の創出」、「環境問題」を4つの重点課題としていた。国別援助方針の重点分野である「環境保全」と第8次5ヶ年計画の重点課題である「環境問題」が合致しているほか、国別援助方針の他の重点分野である「社会セクター」、「経済基盤整備」及び「農業の開発」は、「貧困」、「経済的自立」及び「雇用の創出」という第8次5ヶ年計画の重点課題への対応に不可欠であると考えられる。また、パキスタンにおける社会セクターの開発計画であるSAP(1993~1998年)については、国別援助方針の中で同計画を支援することが明記されている上、SAPに記されている各セクターと、国別援助方針が掲げている重点分野が合致する。したがって、国別援助方針はパキスタンの国家開発計画に十分に適合している。

(2) 策定後におけるパキスタンの開発計画との適合性

国別援助方針は当初、第9次5ヶ年計画との整合性を意識して策定されたが、第9次5ヶ年計画は発表されるに至らなかった。第8次5ヶ年計画以降のパキスタンの開発計画は、各々2001年に策定された10ヶ年計画及びI-PRSPまで待たなければばらなかった。

I-PRSPを発展させて策定されたF-PRSPでは「経済成長促進及びマクロ経済の安定の維持」、「人的資源への投資」、「貧困層を直接対象とした政策介入」、「ガバナンスの改善」の4つの項目を柱としており、それぞれの項目に必要なプログラムに加え、その達成を検証する指標を設定している。「経済成長促進及びマクロ経済の安定の維持」では経済基盤整備、「人的資源への投資」では保健、教育を含めた社会セクター分野、「貧困層を直接対象とした政策介入」では農村開発の一環としての農業分野がそれぞれプログラムとして盛り込まれている。また、分野横断的な視点として環境の保全も盛り込まれており、F-PRSPには国別援助方針の4重点分野が全て含まれていることになり、これらのことから国別援助方針はF-PRSPに適合していると判断できる。

なお、F-PRSPの「経済成長促進及びマクロ経済の安定の維持」では、中小企業振興に関する取り組みを重視していく方向にあり、SMEDAとSME銀行を中核とした中小企業へのマネジメント支援及び財政支援への取組みを課題としている2が、国別援助方針には、中小企業振興の分野での支援は取り上げられていない。

パキスタンでは、水分野全般(水資源開発、水資源管理、農業用灌漑、上下水道、治水)を網羅した取組みが急務となっていることが2003年5月のパキスタン開発フォーラムで報告されており、PRSPの中でもその重要性が謳われている。一方、国別援助方針では、社会セクター(上下水道)経済基盤整備(水力発電を含めた電力開発)、農業(農業用灌漑)の各重点分野で水分野の支援が取り込まれているものの、水分野の開発を統合的に支援していくアプローチが欠けている。

3.1.3 主要ドナーの援助政策との比較

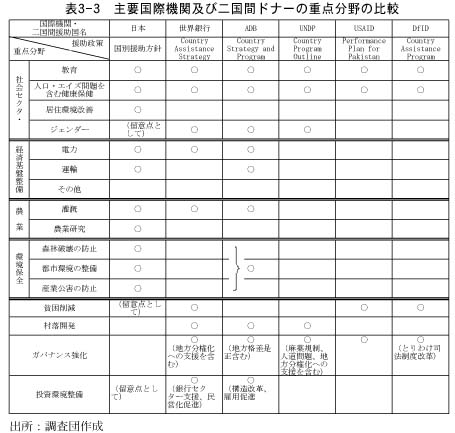

我が国の国別援助方針と主要国際機関及び二国間ドナーの援助政策の策定状況が異なり、必ずしも援助政策全体の単純比較や評価はできないが、各々が掲げている重点分野を表3-3のとおりに整理した。

ここで取り上げた国際機関及び二国ドナーは全て、教育及び保健の分野での支援を重点分野として掲げている。我が国が国別援助方針で取り上げていない重点分野として、「ガバナンス強化」、「村落開発」を重点分野に取り上げている国際機関、二国間ドナーが多くみられる。他方、我が国の国別援助方針の重点分野である「経済基盤整備」や「農業」を重点分野としているところは少ない。

1 DACの「新開発戦略」の具体的目標;(1)2015年までの貧困人口割合の半減、(2)2015年までの初等教育の普及(3)2005年までの初等・中等教育における男女格差の解消(4)2015年までの乳幼児死亡率の1/3までの削減(5)妊産婦死亡率の1/4までの削減(6)リプロダクティブヘルスに対する保健・医療サービスの向上、(7)2005年までの環境保全のための国家戦略の策定、(8)2015年までに環境資源を増加傾向へと逆転。

2 SMEDAは既に中小企業に対するマネジメントや技術の指導を積極的に実施している一方で、SME銀行は、金利の割高感などが原因で、中小企業主にとって必ずしも有利な条件になっていない模様である。これらのことから、パキスタン側の支援要望は技術移転よりもマイクロ・ファイナンスへの支援を重視していることがわかる。