第2章 評価対象期間におけるパキスタンの開発動向

2.1 パキスタンの政治経済概況

2.1.1 1980年代以降の主な特徴

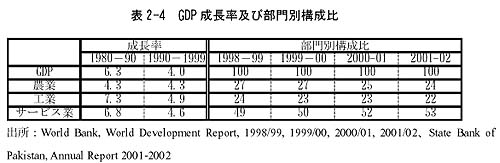

軍政下にあった1980年代初頭以降、90年代の文民政権時代を経て1999年10月のクーデターに至るまで、パキスタンの経済政策の基本は一貫して経済自由化路線であった。GDPの推移を見ると、80年代には6.3%と高い成長率を遂げている。しかしながら、第三次印パ戦争以降、80年代を通じても潜在的脅威故に軍備の拡充路線は維持された。

1980年代以来、アフガニスタンとの関係では難民の流入、アフガン・トランジット貿易協定(ATTA)による関税収益の低下、麻薬問題など、アフガニスタン情勢がパキスタンの政治及び経済に対する不安定要因として長く存在してきた。一方で、1980年代に限っていえば、アフガン情勢が米国による軍事援助の拡大をもたらし、パキスタン経済に対するカンフル剤となっていた。

2.1.2 ブットー政権(1988年~)からシャリフ政権(~1998年)まで

90年代にはGDPの実質平均経済成長率は年4%台に低下した。この成長率は、過去10年間を通じても2%台後半で推移し続ける人口伸び率を考慮すると、決して十分とは言えない。これは、度重なる政権交代とそれに伴う政策の変更、文民政権による汚職の蔓延、マクロ経済運営の失敗による財政赤字や債務問題等を原因とするものであると考えられる。

パキスタンで民主政治が復活したとはいえ、1988年から第二次シャリフ政権までの間、4回の暫定政権を含め、8回の政権交代が行われるという状況があった。第一次ベナジール・ブットー内閣(1988年12月~90年8月)、第一次ナワズ・シャリフ内閣(1990年11月~93年7月)、第二次ブットー内閣(1993年10月~96年11月)、第二次シャリフ内閣(1997年2月~99年10月)と、数年単位で政局が大きく揺れ動き、この期間は「失われた10年」と呼ばれるに至った1。

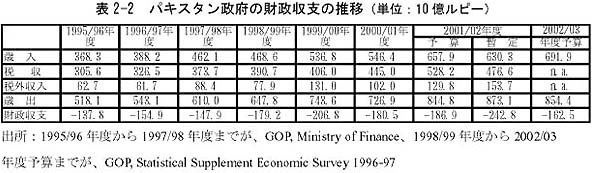

この90年代を通じ、パキスタンは恒常的な財政赤字を抱えるに至っており、この削減のため、世銀・IMFの下で構造調整政策に取り組んだ。税収は直接税(所得税、資産税)及び間接税(消費税、売上税、関税、石油・ガスにかかる課徴金)からなるが2、1999/00年度以降16.2%増加しており、2001/01年度には歳入の81.4%となっている。一方、税外収入(利息・配当及び公営事業収入)は1995/96年度から1998/99年度まで、微妙に増減しつつも、ほぼ横這い状態であったが、1999/00年度には著しく増加し、翌年度には前年度に比べて30億ルピー近く減少しており、税外収入については安定している状況とは言い難い。

また、実業界を支持基盤としたシャリフ首相は、2度の任期を通じて経済改革に強い意欲を表明し、経済再生と農工業生産の増加を最優先に挙げた。具体的には、対外債務解消に努める他、減税を含む産業振興策、政府の小麦買い上げ価格の引き上げを行う等、農業振興策等の中期的な対策を打ち出した。第二次シャリフ政権の下で、パキスタン政府は中長期的な視点に立った経済再生策の実施を試みたが、政策の頻繁な変更や行政能力の不足等により、経済運営に混乱を来たす場面もあり、パキスタンの対外債務は90年代に急増することとなった。さらに、国内において散発するテロの影響により、民間投資が冷え込む状況が生じている点は看過できない。

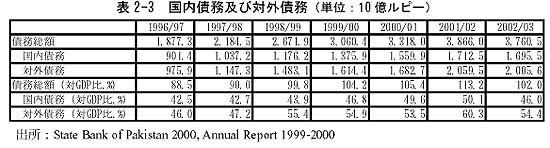

1996年度以降のパキスタンの債務総額を見ると年々増加傾向にあり、2001年度には、総額約3兆8,660億ルピーに達した。2002年度のGDP比では、国内債務46%、対外債務54.4%となり、前年比よりそれぞれ4.1、5.9ポイント減となり、債務総額はやや改善されたものの、依然としてGDPに匹敵する規模となっている。

2.1.3 1999年10月のクーデター発生の背景

1997年の総選挙を経て首相に返り咲いたシャリフは、汚職撲滅を標題として政敵であるブットー前首相一族に対する告発を続け、その政治基盤であるパキスタン人民党(PPP)ともども、野党を徹底的に封じ込めることに成功した。次に、シャリフ首相は2度にわたって憲法改正を断行し、大統領が持っていた下院解散権を剥奪するとともに、大統領の行政権限に制約を加えた結果、レガリ大統領(当時)は辞任に追い込まれた。この独裁化の動きが、軍の警戒を生むことになったのである。

1998年の2度にわたる核実験の実施が原因で、パキスタンに対する国際金融機関の融資停止及び主要ドナー国からの援助が停止された。また経済制裁を受けたことで、制裁以前の経済失政の膿が表面化し、経済は危機的な状況に置かれることとなった3。また、パキスタンはインドとの間で、独立時に未解決のまま残されたカシミールの帰属問題を抱えているが、1999年にはカシミールのカルギル地区での戦闘により、情勢はさらに緊迫化した4。

1998年、シャリフ首相は軍との関係が悪化したことから、当時のカラーマット陸軍参謀長を辞任へと追いやった。そしてパルベーズ・ムシャラフを新陸軍参謀長に任命した。その後、シャリフ首相はいっそう軍への介入姿勢を強め、99年10月にスリランカ訪問中であったそのムシャラフを陸軍参謀長職から解任した。これがクーデターの引き金となり、軍によってシャリフ首相の解任が発表され、シャリフ政権は崩壊した5。ムシャラフ参謀長は暫定憲法命令を発行して行政長官(CE)に就任した。

2.1.4 ムシャラフ政権下の政治経済状況

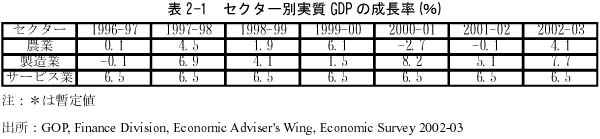

2000/01年度は、旱魃の影響により農産物の生産が大きな打撃を受けたこと等によって、GDP成長率が2.2%にまで落ち込んだ。その後2002/03年度には5.1%と前年度の3.5%に比べて1.6ポイント上昇し、目標としていた4.5%を上回る結果となっている。この成長率の伸びは、主に農業が回復したことに起因している6。また、米国同時多発テロ事件(2001年9月11日、以下9.11と表現)以降は、ムシャラフ政権による経済改革努力の成果も相まって、経済は総じて改善されつつある。2001年12月のパリクラブによるストックベースの債務繰延合意及びIMFプログラム(PRGF)の開始が急速な経済回復の契機となり、2002/03年度における実質GDPの成長率は5.1%まで回復した。

部門別構成比を見ると、1997年~2000年の期間、サービス業のシェアがGDPの約50%を占める割合となっている。同期間における農業の構成比は27%から24%へと減少していることがわかる。他方1997年~1999年の工業部門の構成比も24%から22%へとわずかながら減少傾向にある。ここから分かるように、この期間において部門別の構成比に大きな変化は訪れていないが、サービス業が拡大する基調にあることが認められる。

クーデターを経て就任したムシャラフCEは、99年10月の就任直後から経済再建を政策の一つの柱とし、「新経済政策」を発表した。この新政策は、(1)国内外の投資家の信用回復、(2)民間部門の活性化、(3)貧困緩和に重点を置いた包括的な内容となっている。さらに、2000年5月からは、徴税網の拡大、税収増を確保するために、密輸の取り締まり及び納税実態調査など国内経済統計の整備に取り組み始めた7。

しかしながら、2000年以降も外交面では、核実験やミサイル実験の実施、インドとの緊張関係、さらにはタリバーン支援に傾注したアフガニスタン政策が主要国との関係を困難なものにした。また、2002年5月には再度インドとの戦争の危機が迫り、パキスタン在住の自国民に対して各国が退避勧告を出したため8、我が国をはじめとする海外からの支援により実施中の案件にも影響が出た。このようにインドとの緊張関係が、パキスタンの経済活動に大きく影響している性質も見逃せない。

9.11以降、パキスタンの経済状況には大きな変化が生じた。パキスタン政府は反テロ活動に協力する決定をくだす等の政策判断を行った結果、国際社会からの経済措置が大幅に緩和されることとなった。さらに、世界的な不正送金取締り強化により、闇ルートに流れていた送金が銀行ルートに回帰したことも相まって、海外送金の流入が急増し、外貨準備が積み上がり、当座のところは対外債務の返済に問題を生じる状況ではなくなる等、短期的な財政状況は改善されつつある9。9.11以降、米国との関係が劇的に改善する中で、改めてこのような資金流入が期待できる状況を迎えている。

また、ムシャラフCEは、クーデター後の施政方針演説で「民主主義の回復」を公約した他、経済再建を含む新政権の主要な目標を達成するための原動力として、地方分権化の促進に乗り出した。1999年10月には新たに発足された国家安全保障会議(National Security Council)の支援を受け、国家復興局(National Reconstruction Bureau,以下NRBと略記する)が設立された。NRBは、真の民主化を導入するために必要な連邦政府機関の再構築を行うためのシンク・タンクとしての役割を果たしている10。連邦政府及び州政府が、地方分権化に係る改革の作戦目標を定めたのに対して、NRBは連邦政府の諸機関の改革に関する戦略目標を策定した。NRBの戦略は、(1)県の組織体制、(2)統治システムと制度、(3)法の施行制度とシステム、(4)公職のシステム、(5)教育制度とシステム、(6)福祉制度とシステム、(7)情報公開の制度とシステム、(8)経済機構とシステムに焦点を合わせたものとなっている。NRBは、地方分権化に関してボトムアップ型のアプローチを支持しており、まずは草の根レベルでの民主主義を定着させることを目的としている11。具体的には、県レベルにおける民衆参加型政府の設立と地方団体の組織強化の実施に取り組んでいる12。一方、「民主主義への過程」として、まず2000年12月に地方分権計画のための地方選挙(第1回町村議会選挙を実施し、2001年8月までに全国の105県(district)13における町村議会選挙が完了した14クーデターから3年後の2002年10月に総選挙が行われ、ムシャラフCEが大統領に就任しミール・ザファルッラー・ハーン・ジャマリー文民政権が成立することで、民主化に一定の進展が見られた。

2.2 パキスタンの国家開発計画の概要

2.2.1 パキスタンにおける経済開発計画策定の経緯

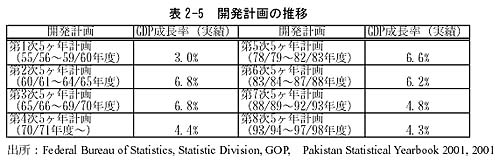

パキスタンにおいて、総合的な全国規模の開発計画が立案されたのは、1955/56年度からである。開発計画とGDPの成長率の推移をみると、第1次5ヶ年計画の期間、年平均GDPの成長率は3.0%であったが、続く第2次及び第3次5ヶ年計画では7%近くを達成している。特に第3次5ヶ年計画の初年度には、第2次印パ戦争が勃発するなどのマイナス要因があったにも拘らず、高い成長率を維持している。1970/71年度から実施予定であった第4次5ヶ年計画は、初年度に第3次印パ戦争が勃発し、東パキスタンがバングラデシュとして独立したため放棄されることとなった。

その後1977/78年度まで、ブットー政権下による企業国有化政策による経済的混乱もあって5ヶ年開発計画は策定されず、開発予算は年次開発計画に基づいて執行された。この時期の経済成長は石油危機や経済政策の失敗もあって鈍化した(年平均4.4%)。再導入された第5次、第6次開発計画においては、年平均成長率がそれぞれ6.6%、6.2%を達成した。第7次5ヶ年計画期間には、大統領の不慮の死、2度に渡る政権の交代、また湾岸戦争等による内政の混乱等の影響で実績は4.8%に留まった15。

2.2.2 国家開発計画の概要

(1)第8次5ヶ年計画の位置づけ

パキスタンでは、1955/56年度より累次にわたる5ヶ年計画によって国家開発政策の方向性が決定されてきたが、第8次5ヶ年計画(1993/94~1997/98年度)の最終年度に核実験が実施され、さらに1999年のクーデターによる政権交代後の混乱等によって、その後の5ヶ年計画は発表されることがなかった。

第8次5ヶ年計画は、クレシ暫定政権(当時)が打ち出した「経済安定化と構造調整プログラム」(マクロ経済の安定化、民営化の推進、財政赤字の削減、貿易・為替の自由化、社会部門の充実を最重要課題とする)に沿ったものとなっている16。

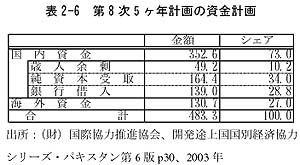

第8次5ヶ年計画の資金計画を概観すると、全体で4,833億ルピーが計上されている。これはGDPの5.6%に当たる(92/93年度価格)。内訳を見ると、国内資金が3,526億ルピー(全体の73%)であり、海外資金は1,307億ルピー(全体の27%)となっており、外国援助への依存が高いことが特徴となっている。

(2)社会行動計画(SAP)及び貧困削減戦略文書(PRSP)の位置づけ

1992/93年、パキスタン政府によって社会行動計画(SAP)が開始された。これは、パキスタン政府が、同国の社会開発が経済開発に比べて著しく遅れていることを危惧した結果の現れである。そして第8次5ヶ年計画においても、初めて社会開発が重要政策の一つとして掲げられた。SAPは、1993/94年度からドナー(世銀、アジア開発銀行、オランダ、英国、EC、カナダ国際開発協会)の支援を受けて、SAPP-I(Social Action Program Project-I)が3ヵ年計画として実行に移された。その後、1997/98~2001/02年度には、欧州連合もドナーとして加わりSAPP-IIが実施された。

SAPの目標は、初等教育、基礎保健、農村部の水の供給、衛生、住民の福祉における女性や貧困者のアクセスを容易にすること、そして効率的なサービスを提供することにある17。

クーデター後のパキスタン政府は、これまでの5ヶ年計画に代わるものとして、2001年11月に暫定版貧困削減戦略文書(I-PRSP、2001-2004年を対象)を作成し、これを政府の3ヶ年政策目標(貧困削減を究極な目標とする)を説明する資料として位置づけた。完成版PRSPは2003年12月に発表された。なお、PRSPの作成過程では、対象国政府のオーナーシップの下、同国民や世銀をはじめとするドナーが参加することになっており、パキスタンの場合、財務省の主導で作成された。

I-PRSPは、「経済成長の実現」、「ガバナンス改革」、「所得創出機会の向上」、「人間開発の改善」、「弱者への負の影響軽減」を5本の柱としている。さらに策定されたF-PRSP(Full PRSP)はI-PRSPを発展させ、次の4つの柱を戦略の柱に据えている。

- 経済成長の加速及びマクロ経済の安定の維持

- 人的資源への投資

- 貧困層を直接対象とした政策介入

- ガバナンスの改善と分権化

I-PRSPの策定に際し、農業省の指摘によれば、農業分野そのものに関する戦略は当初から優先度が低く、実際出来上がったI-PRSPに基づけば、農業分野は「所得創出機会の向上」の中に含まれ、その中心的課題は灌漑などの水管理に絞られている。さらに開発予算の支出額から見ても、水関連分野以外の農業分野への配分が例年約1%となっている。実際パキスタンにおいて、農業はGDPの約25%を占め、労働力の45%を占めている現実に照らし合わせれば、I-PRSPにおいて貧困削減の観点からも農業は重要なセクターとして位置づけられることが当然であろう。

また、パキスタンにおいて急速な環境悪化が進む中、環境への取組も貧困削減の観点から重要なテーマであると考えられているが、環境戦略は、I-PRSP策定過程において、当初全く盛り込まれていなかったということが環境保護庁(EPA: Environmental Protection Agency)より指摘された19。

このように、I-PRSP策定に関し、その内容と現実との間に乖離があったことが認められるが、環境に関しては、F-PRSPのドラフト(2003年5月完成)の中でI-PRSPにおけるギャップを埋めるべく、新たに横断的テーマとして取り上げられることになった。

(3)10ヶ年長期開発計画及び3ヶ年開発プログラムの位置づけ

パキスタン政府はI-PRSPの策定に合わせ、新たな国家開発計画として2001年9月に10ヶ年長期開発計画(Ten Year Perspective Development Plan 2001-2011)及び3ヶ年開発プログラム(Three Year Development Program 2001-2004)を策定した。

10ヶ年長期開発計画(2001-2011)は、パキスタン経済に必須の長期マクロ経済の展望とセクター別の成長戦略を概観するために策定された。さらに、その実施戦略として3ヶ年開発プログラム(2001-2004)が策定された。3ヶ年開発プログラムは毎年見直され、戦略の微調整が行われる。

10ヶ年計画の鍵となる目標は次の通り20。

- GDPの成長率の加速と失業率の減少及び貧困緩和

- パキスタンの自前の資源による資金調達の増加

- 国内の借入額に応じた収入と支出構造の改善

- 輸出による民間セクターの外貨貯蓄の増額(海外からの借り入れも含む)

- 生産性、効率性、質の改善による競争力の向上

- 長期における人的資源の構築と自助努力による成長

- 持続可能な開発のための社会資本の制度化

現在、実質的にパキスタンの国家開発計画の中心となっているのがPRSPである。PRSPは、2003年12月に公表されたばかりで評価できる段階にはない。5ヶ年計画に関しては、前述の国家開発計画の推移の中で述べた通り、第8次5ヶ年計画を最後に策定されていない21。第8次5ヶ年計画とほぼ時期を同じくしてSAPが策定されたが、これも実際には多くの課題を抱えていることが明らかとなっている。SAPは現在も進行中のopen-ended な政策として捉えられていることから、ここではSAPのレビューに関する報告書を基に、その問題点を探ることに努める。

まず、2000年に作成されたSAPのReview of Progressレポート22では、SAPを取り巻く環境に関し、次のような点が指摘されている。

- 90年代の開発プログラムが政治的に扱われた結果、特に社会セクターの公共サービスにおいて、管理体制とガバナンスが脆弱になっていた。

- SAPのプログラム実施に当たり、それぞれの選挙区から選ばれた議会のメンバーが政府から毎年補助金を支給されることとなったが、このことにより、新規の学校建設に伴うサイトの選択、スタッフのリクルートや物資の調達面で様々な悪影響がでるようになった。

- トップレベルおよびシニアレベルの管理者の人事異動が激しく、これもSAP実施の障害となっている。

- また、1996/97年度以来マクロ経済の深刻な悪化が続いたため、パキスタン政府は、当初最低でGDPの1.8%で合意していた基礎社会セクターへの支出を維持することができなくなった。

さらに、SAPが失敗した理由としては、

- 費用対効果の欠如:例えば、教育に関しては、実際の歳出が必ずしも就学率の向上につながっていない。

- 継続的な資金の欠如:プログラムの実施によって発生する末端部分の支出を融資するようにはできていない。このため、先生のいない学校や医師や看護婦のいない診療所がでてくる。つまり、問題はドナーが撤退した後に、州政府が経常支出を賄えなくなることである。

他方、SAPの実施により社会セクターへの支出配分が増額されたこと25、社会セクターにおける取組みが政策立案者の間で認識されたこと、一貫したセクターワイドなアプローチが確立されたことなどは評価されている。

このように、SAPは支出実績により業績を計っているのに対して、現在のPRSPは実際に社会セクター指標などを設定することによりそのパフォーマンスを評価するような仕組みとなっており、SAPに比べてより援助の効果を計りやすくなっている。

2.3 我が国の対パキスタン援助概観

2.3.1 我が国の対パキスタン援助政策26

我が国は、1)パキスタンが南西アジア地域及びイスラム諸国の中で政治・経済上の重要な役割を担っていること、特に近年、資源外交上、中央アジア諸国へのゲートウェイという地政学上重要な位置を占めるようになっていること、2)我が国と伝統的に友好関係にあること、3)高い人口増加率や恒常的な財政・貿易赤字等の経済社会問題に直面しながら、積極的に国内開発に取り組んでおり援助需要が高いこと、4)近年、経済自由化、国営企業の民営化を含む各種規制緩和を進めていることに鑑み、パキスタンに対して積極的な援助を行ってきた。

そうした背景の中で、パキスタンにおける開発の現状と課題、開発計画等に関する調査・研究、1996年2~3月に派遣した経済協力総合調査団及びその後の政策協議等によるパキスタン側との政策対話を踏まえ、1997年に「社会セクター」、「経済基盤整備」、「農業」、「環境保全」の4つの分野を重点分野とした、対パキスタン国別援助方針を策定した。

その後、パキスタンはインドの核実験実施を受けて、1998年5月に2度の地下核実験を行った。我が国は、この事実を重大に受け止め、パキスタンに対し核実験及び核兵器開発の中止を強く申し入れるとともに、ODA大綱の原則に鑑み、1998年に新規円借款および無償資金協力を停止する措置を決定した27。その後、我が国は、パキスタンの核実験モラトリアム、輸出管理といった核不拡散上の取組みを評価するとともに、9.11を受けたテロとの闘いにおけるパキスタンの安定と協力の必要性に鑑み、2001年に前述の措置の停止を発表し、3億ドルの無償資金協力を表明した。

2.3.2 我が国の対パキスタン援助実績

我が国は1990年以降、パキスタンに対する最大の二国間ODA供与国となった。また、1998年までの支出累計でみると、パキスタンは我が国二国間ODAの第7位の受取り国である。

出所:外務省 経済協力局、ODA白書より作成

1991年以降、本評価対象期間の一部(1997年から2000年まで)を含めた我が国の対パキスタン援助実績(支出純額)は図2-2の通りである。対パキスタン支援において、緊急・人道的性格の援助や草の根無償資金協力を除く新規無償資金協力の占める割合は、経済措置期間中を除き、安定して推移している。1994年頃から、1997年を除いて、有償資金協力の占める割合の増加が顕著である。新規円借款は、経済措置により1998年以降停止されたが、措置以前に承諾された案件に対する貸出が継続しているため、この時期においても有償資金協力が突出した形となった。他方で、技術協力実績額は比較的安定している。以下に、有償資金協力、無償資金協力及び技術協力のスキーム別の実績を示す。

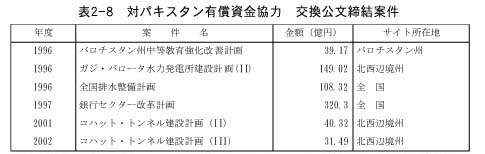

(1)有償資金協力

有償資金協力では評価対象期間中に、以下の表にある案件に対して交換公文を締結した。

| 出所: | 外務省経済協力局 ODA国別データブック2001及び外務省HP28より調査団作成 |

| 注: | 債務繰延べは2000年:670.47億円、2001年:504.59億円、2002年:4,737.25億円(円借款分のみ) |

交換公文の締結実績額は上記の表の通りとなっている。経済措置により1998年以降、新規の円借款が停止し、2001年の経済措置停止後は経済措置前からの継続案件であるコハット・トンネル建設計画以外の実績がない。

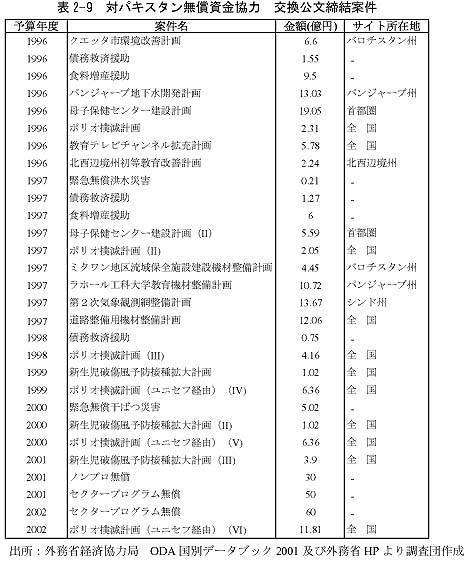

(2)無償資金協力

無償資金協力では、評価対象期間中に以下の表にある案件に対して交換公文を締結した。

交換公文の締結実績額は図2-3のグラフの通りとなっている。経済措置により1998年以降2001年まで、緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く新規の無償資金協力を停止していたため、大幅に実績額が減少している。一方、2001年の無償資金協力の再開とともにセクタープログラム無償、及びノンプロ無償の形で増額されている。

| 出所: | 外務省経済協力局ODA国別データブック2001及び外務省HP29より 調査団作成 |

(3)技術協力

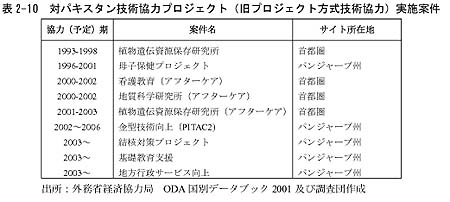

技術協力について、評価対象期間中に以下のプロジェクトが実施された。

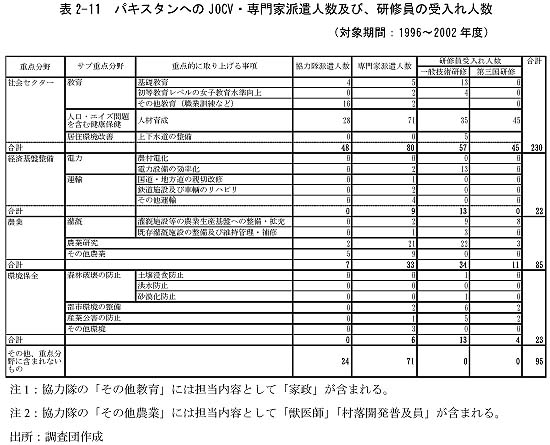

評価対象期間中のパキスタンへの青年海外協力隊及び専門家の派遣は、表2~11の通りとなっている。社会セクター関連の派遣が多くあり、次いで農業分野での派遣が続いている。研修員の派遣人数でも社会セクターが多い。中でも人口・エイズ問題を含む健康保健の分野での派遣が特に多い。

1996年度から2000年度までの国際協力事業団の対パキスタン分野別経費実績を見ると、パキスタンへの技術協力実績額は1996年以降減少しており、2000年度には約半分となっていることが見て取れる。分野別では、1999年までに、エネルギー、公共・公益事業、鉱工業部門が急激に減少している一方で、保健医療分野は安定しており、計画行政分野が伸びていることがわかる。

出所:国際協力事業団年報1997-2000

2.4 我が国以外の主要ドナーの動向

2.4.1 全体的な傾向

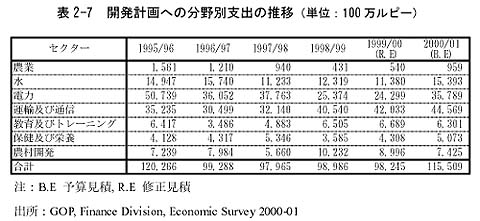

ここでは、パキスタンの国家予算における歳出及び開発支出と、歳入としての援助実績額との対比を行った。実際の援助は、プロジェクトタイプの技術協力や機材供与等、開発支出に直接反映されない金額が含まれていることや、援助がそのまま財政赤字の補填に使われていることもあり、単純に開発支出の中に占める援助額の割合を求めることは避けた。

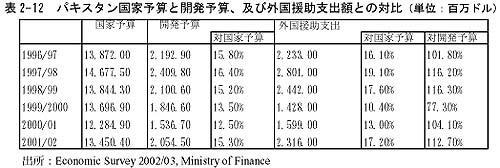

パキスタンの国家予算における開発支出の割合を見ると(表2-12)、1998/99年度予算までは15%強の割合で組まれていたが、1999/00年度及び2000/01年度では15%を大きく割っており、2001/02年度には同水準以上に回復している。二国間援助や国際機関からの援助を合わせた援助額は、毎年の開発支出よりやや多く投入されているが、開発支出の傾向と同様に1999/00年度は急激に減少しており、2001/02年度でようやく回復している。これは、主要ドナーによる経済制裁措置の影響が出ているものと考えられる。さらにこれらのことから、二国間援助や国際機関からの援助の額の増減が開発予算全体に大きく影響していることがわかる。

パキスタンに対して、国際機関や我が国以外の二国間ドナーがどのような援助実績を上げてきたか、その概況を整理した。対象としたのは、パキスタンにおいて援助活動の活発な世界銀行、ADB、UNDP、USAID、DfIDの5機関であり、評価対象期間中の我が国及びこれら5機関の援助総額は全援助額の約86%を占めている30。その他、パキスタンの経済開発のために融資を積極的に行っているいくつかの機関の援助実績も整理した。

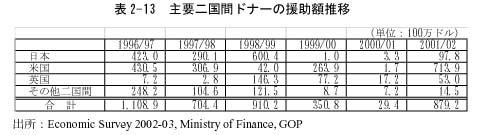

二国間援助を見ると(表2-13)、1998年以前は年間7~10億ドルの支援が続いていたが、1998年の核実験に関連した各国の経済措置の影響により、1999/00年(3億5,080万ドル)と2000/01年(2,940万ドル)は極端に援助額が減少した。転じて2001/02年には、軍政から民政への移行、9.11とそれに対するパキスタン政府の対応、そのほかの外部要因が影響し、援助額が約8億8,000万ドルまでに回復した。この年は、米国の供与額が7億1,000万ドルと、抜きん出る結果となった。

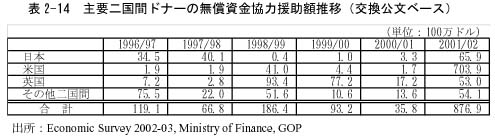

続いて、二国間援助の援助実績を無償資金協力と有償資金協力に分類した。無償資金協力では(表2-14)、2001/02年には米国の突出した援助金額を除いても、1998/99年以前の援助額の水準まで回復していることがわかる。

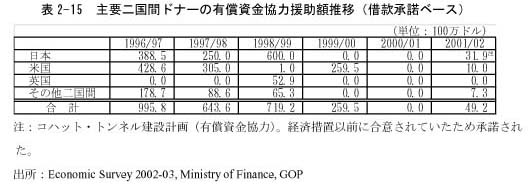

一方、有償資金協力では(表2-15)、2001/02年以降も、1998/99年以前の援助額の水準まで回復していない。これは、米英が無償資金協力中心にシフトしている一方、1998年以降新規円借款が供与されていないことが原因と考えられる。

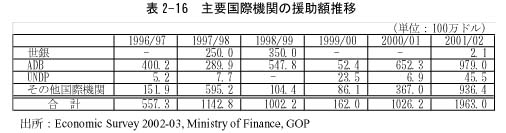

同期間の国際機関の援助実績のインプットを見ると、二国間ドナーと比較して、政治的な混乱のあった1999/00年以外では、援助を継続していることがわかる。さらに2001/02年の援助額が倍増していることも特徴的である。国際機関別に見ると(表2-16)、ADBの拠出額がトップで、次いで世銀の順となっている。

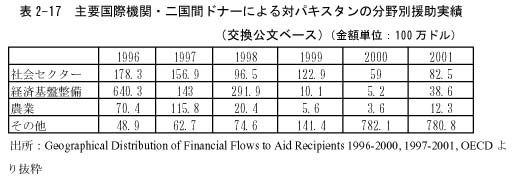

主要国際機関・二国間ドナーによる分野別援助実績を見ると(図2-5、表2-17)、1996年では、エネルギー分野での援助が多かったことが、経済基盤整備の突出した供与額につながっている。1997年では社会セクターへの投入が多い。1998年に経済基盤整備の分野が再び一時的に突出したものの、経済措置の影響もあってか、1999年以降、再度社会セクターへの投入がトップとなった。2000年にはADBをはじめとした各援助機関から旱魃を受けての緊急援助が多く供与され、2001年には米国から突出した供与をしていることも特筆できる。

(交換公文ベース)

| 出所: | Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients 1996-2000, 1997-2001, OECDより抜粋 |

2.4.2 主要国際機関・二国間ドナー別の重点分野と援助実績

次に、主要国際機関・二国間ドナー別にこれまでの援助政策及び援助実績の推移と、現在掲げている援助政策について見てみた。

(1)世界銀行

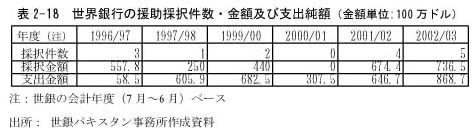

世界銀行は、1995年12月にマクロ経済の安定、人的資源の向上、持続性のある民間投資環境の整備、ガバナンス強化の4分野を重点分野とするCountry Assistance Strategyを策定後、1997年、1999年、2001年にそれぞれプログレス・レポートを発行し、援助政策の更新に努めてきた。1997年以降の援助実績(承認ベース)及び実質の支出金額は表2-18の通りである。

その次のCountry Assistance Strategyは2002年に策定され、2003~2005年の3年間の期間を対象としている。マクロ経済の安定とガバナンス強化(マクロ経済、財務、ガバナンス、地方分権化)、投資環境の整備(銀行セクター支援、エネルギー・電力セクター支援、民営化促進)、貧困層への支援(教育、保健、村落開発、ジェンダー、社会保護)の3分野を柱として、政府の自助努力による改革を助言、人材育成、援助需要に応じた正しいローンの選択の3つの側面から支援することとしている。

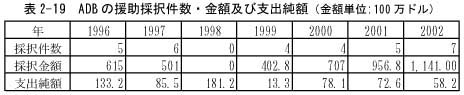

(2)ADB

ADBは、1995年に人的資源開発と経済成長を重点分野としたCountry Operational Strategyを策定したが、1998年のパキスタンを巡る政治・経済環境の変化を受け、1999年には2000年までの2年間をカバーするCountry Operational Frameworkを策定した。同フレームワークは、経済の効率性向上・輸出の振興、人的資源・社会開発の推進及びガバナンス・制度の強化の3分野を重点とした。その後、2001年にCountry Strategy and Programの策定を進めていたが、9.11による状況の変化により大幅な変更を余儀なくされ、最終的な完成は2002年となった。ADBによる1996年以降の援助実績(承認ベース)は表2-19の通りである。

現在は、2002年より2006年までの5年間をカバーするCountry Strategy and Program(CSP)及びそのローリングプランであるCSP-Update(3年間、毎年更新)を援助政策としている。その中で、良いガバナンス、持続的経済成長(構造改革、村落開発、雇用促進、エネルギー・運輸分野でのインフラ整備)、社会開発(地方格差是正、教育、保健、ジェンダー)の3分野を優先分野に掲げている。Country Strategy and Programの策定プロセスは、PRSPの策定を意識しながら行われたこともあり、共通の指標を目標としている。

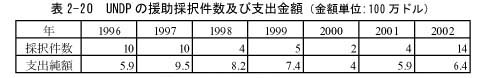

(3)UNDP

UNDPは、1996年に、SAPへの支援、環境保全への支援、収入増・雇用拡大・生産性向上、制度改革の4分野を重点分野としていた対パキスタン援助プログラムの見直しを図り、1998年にCountry Cooperation Frameworkの名で新たな援助政策を掲げた。2003年までの長期展望を示した同政策は、ガバナンス強化、ジェンダー、持続可能な生活改善の3分野を柱として、貧困撲滅と持続的な人的資源の開発の実現に取り組むこととしている。UNDPによる1996年以降の採択件数及び支出実績は表2-20の通りである。

Country Cooperation Frameworkの完了に伴い、UNDPは2004年から2008年までのCountry Program Outlineを新たに策定した。その中で、ガバナンスや貧困削減の一環として村落開発、教育、保健を優先分野としている。さらに、地方分権化の進展に沿って、全国的なガバナンス支援を行うこととし、横断的なテーマとしてはジェンダー、人口、環境、麻薬規制、人道問題を挙げている。また、今後の持続的開発に不可欠な要素としてパキスタン政府側が自国開発の牽引役となければならないという考え方を示している。また、UNDPではプログラムやプロジェクトに関して、NGO等を主体とした事業実施体制に移管している。

(4)USAID

USAIDは、1995年5月、パキスタンによる核開発プログラムに対する制裁措置として、パキスタン事務所を閉鎖した。閉鎖期間中は、緊急援助以外はパキスタン政府との直接的な援助交流がなく、1997年から2002年までの間は市民社会と社会サービスの強化を図るため、教育・保健・地域開発の分野でNGOに対する無償援助を続けていた。パキスタンNGOイニシアチブ・プログラムとして1999年に5.3百万ドルを計上している。援助実績は表2-21の通りとなっている。

1996年から2000年までは、上記NGOに対する無償援助プログラム以外、ほとんどが緊急食料援助の実績である。

USAIDは、2002年7月に、1995年5月以来閉鎖していたパキスタン事務所を再開した。それに伴い、教育(初等及び中等教育の質的改善と中途退学者の減少)、保健(母子保健及び出生前保健)、ガバナンス(説明責任は果たす参加型代表制民主主義)、経済成長(貧困削減のための機会提供)を4つの優先分野としたPerformance Plan for Pakistanを策定し、同分野におけるStrategic Objectives Grant Agreementをパキスタン政府と交わした。

(5)DfID

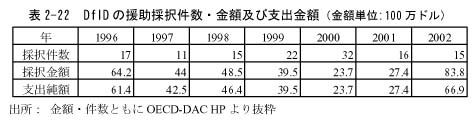

DfIDは、これまで、貧困削減への支援、教育の質的向上、保健分野の3分野を援助政策の柱としてきた。とりわけ、保健分野では1994年から2002年まで実施されたSAP支援へ積極的に参画した。2002年にはSAPの評価を行い、その結果を踏まえて、新しい援助戦略の策定に取り組んでいる。援助実績は表2-22の通りとなっている。

DfIDは、貧困削減への支援、教育の質的向上、保健の3分野を重点分野として維持しつつ、良いガバナンス、とりわけ司法制度改革への支援に着手する可能性について検討している。援助額の3分の2は社会セクターへの直接的な財政支援にあてられ、残りがプロジェクト支援や技術協力となっている。

(6)その他開発金融機関

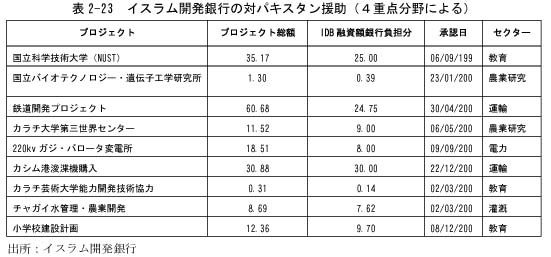

1)イスラム開発銀行(IDB)

IDBは、UNICEF等の国際援助機関やADBをはじめとする国際金融機関と連携し、対パキスタン援助を実施してきている。

1999年中の2案件、2000年中の1案件に加え、2001年1月から2003年3月に至る期間にも、技術援助、プロジェクト融資、借款の諸スキームを通じて8件の支援が行われている(表2-23参照)。

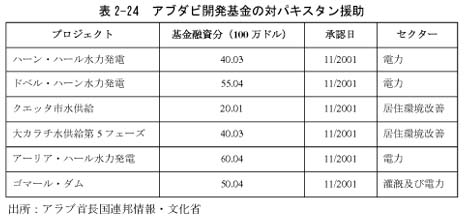

2)アブダビ開発基金

アブダビ開発基金は、1990年代半ばから対パキスタン援助を中断していたが、2001年11月に支援を再開し、矢継ぎ早に6案件、総額2億6,500万ドルの融資(15年返済、年利2%、5年間の猶予期間付き)を承認している(表2-24参照)。同基金の対パキスタン援助の重点分野は、都市及び地方における電力及び水供給である34。

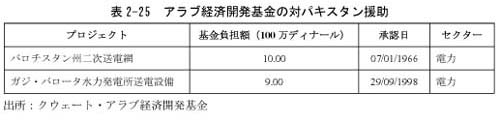

3)アラブ経済社会開発基金

クウェートのアラブ経済社会開発基金は、運輸(鉄道、ガス輸送)、灌漑、工業、エネルギー(電力)、上下水道の諸分野で対パキスタン借款を実施してきた。本評価対象期間中の借款は2件であり、いずれも電力部門関連案件への融資となっている(表2-25参照)。

4) OPEC国際開発基金

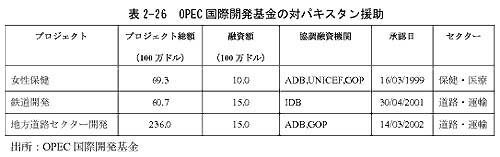

OPEC国際開発基金は、パキスタンに対して、対外収支バランス改善支援1件を除けば、エネルギー、運輸、農業、国家開発便港、教育、工業、保健などの諸分野にまたがる融資を行ってきた。評価対象期間中には、女性保健、鉄道開発、地方道路セクター開発等のプロジェクトに対する融資が承認されている(表2-26参照)。

1 国際協力事業団、パキスタン国別援助研究会報告書ドラフト(p201)、2003年7月

2 (財)国際協力推進協会、パキスタン、開発途上国国別経済協力シリーズ第6版

3 外務省経済協力局、 ODA白書、下巻(国別援助)1997,1998

4 アジア経済研究所、パキスタン軍事クーデターの背景、2000年2月

5 (財)国際協力推進協会、パキスタン、開発途上国国別経済協力シリーズ第6版p4~5

6 Overview of the Economy, Economic Survey 2002-03, GOP, Finance Division, Economic Adviser's Wing Islamabad

7 外務省経済協力局、 ODA白書、上巻2000

8 国際協力事業団、パキスタン国別援助研究会報告書ドラフト(p69)、2003年7月

9 同上、p211

10 GOP, National Reconstruction Bureau, Local Government Proposed Plan, May 2000 Safar 1421

11 NRBに対する調査団のヒアリング結果より

12 JICA Pakistan Office, JICA DEVELOPMENT SEMINAR SERIES volume II, May 2002

13 現在、地方政府の枠組は、各州(province)の下に県(district)、その下に郡(tehsil)、その下に町村(union)となっている。

14 国際協力事業団、パキスタン国別援助研究会報告書ドラフト(p92)、2003年7月

15 (財)国際協力推進協会、開発途上国国別経済協力シリーズ パキスタン 第6版 p27、2003年

16 (財)国際協力推進協会、開発途上国国別経済協力シリーズ パキスタン 第6版 p28、2003年

17 South Asia Regional Poverty Monitoring and Evaluation Workshop, Social Action Programme: Pakistan Review of Progress, Abid Ahmed Mallick, New Delhi, June 8-10, 2000

18 GOP, PRSP Secretariat Ministry of Finance, DRAFT PRSP (SUMMARIZED VERSION), May 2003

19 調査団による農業省及び環境保護庁でのヒアリング結果より

20 GOP, Planning Commission, Ten Year Perspective Development Plan 2001-11 and Three Year Development Programme 2001-04, September 1, 2001

21 パキスタンの5ヶ年計画に変わって2001年から10ヶ年長期開発計画及び3ヶ年開発プログラムが策定されたが、現時点ではその課題を抽出し分析するまでに至っていない。

22 Social Action Programme : Pakistan, Review of Progress (著者Abid Ahmed Mallick, Multi-Donor Support Unit, Monitoring & Systems Specialist)

23 Social Action Programme: Pakistan, Review of Progress, Abid Ahmed Mallick, Paper for the South Asia Regional, Poverty Monitoring and Evaluation Workshop, New Delhi, June 8-10, 2000

24 Review of the Social Action Program 2000, Paul Thornton DfID SAP Coordinator from 1996-1999

25 1990/91年度には社会セクターへの支出はGDPの1.7%であったが、1995/96年度には2.1%にまで増加した。(同上)

26 0DA白書2001及び「対パキスタン国別援助方針」を参照

27 緊急・人道的性格の援助、技術協力及び草の根無償を除く。

28 外務省HP内「E/N締結状況他」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html

29 外務省HP内「E/N締結状況他」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html

30 Economic Survey 2002-03, Ministry of Finance, GOP

31 ADB HP http://www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

32 OECD-DAC International Development Statistics Online database http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34447_1_210410_1_1_1,00.html

33 UNDP in Pakistan HP http://www.un.org.pk/undp/

34 http://www.uaeinteract.com/government/development_aid.asp#B